热门问题

时间线

聊天

视角

清华简

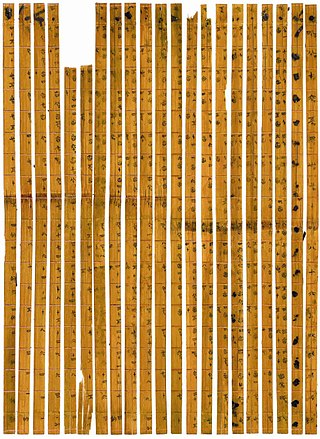

清華大學藏戰國竹簡 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

清华大学藏战国竹简,略称清华简[1],系指2008年7月由清华大学校友赵伟国捐赠给母校的一批竹简,经鉴定为战国中期偏晚的重要文物,据信包含《尚书》的部分篇章以及周武王时期的乐诗等内容。目前仍在整理研究中。清华大学为此成立了清华大学出土文献研究与保护中心,[2]并承诺资助相关学者。

截至2016年为止,仅三分之一左右的清华简发表,预计还将出版十辑。[3]

历程

“清华简”形制多种多样,最长的有46厘米,最短的不到10厘米。此批竹简应是盗墓者掠卖而流散海外的,现认为该批竹简应被盗掘于今湖北省境内的一座楚国高级贵族墓内,但原始墓葬一直未被找到[4]。后来清华大学校友赵伟国从香港购回竹简,2008年7月15日捐予清华大学收藏。按惯例,这批由清华收藏的竹简被称为“清华简”。同年10月初,对竹简的第一阶段保护清理完成,其年代估计为公元前约三至四世纪;据清华大学宣布,它是“中国战国时期的重要文物,大多在迄今已经发现的先秦竹简中还没有见到过,其涉及到中国传统文化的核心内容,是前所罕见的重大发现”。同年12月受清华委托,北京大学加速器质谱实验室、第四纪年代测定实验室对清华简的无字残片样品作AMS碳14年代测定,经树轮校正的年份是公元前305±30年,即战国中晚期,与由古文字学观察的结果一致。

第二阶段工作由2008年11月起至2009年1月12日清点保护,并于同年3月开始初步释读研究的第三阶段工作。为进一步整理研究,清华大学2009年4月25日成立出土文献研究与保护中心(简称出土文献中心),其主任由清华大学历史系教授、夏商周断代工程专家组组长李学勤教授担任,并同时宣布清华简最终确定为2388枚(包括少数残片)、共14支,除还有个别残断之处没找出来外,基本已完整。

Remove ads

历史意义与特点

李学勤指出,这批竹简既有历史价值,又有文学意义。书简中第一批整理出的简书为周文王临终时对其子发的遗言;原文没有篇题,现据篇文试题为《保训》。而最新的发现是周武王时期的乐诗,李学勤表示,“有的诗竟与《诗经·国风·蟋蟀》一诗有关,前所未见,令人惊奇”;并称竹简上恰恰记载战国时期的劝酒乐诗,可能与本已失传的《乐经》有关系。一部带有纪年性质的著作《繫年》,主要记述了从西周初年一直到战国前期的历史。《算表》被认为是目前发现最早的实用算具,距今2300多年,计算功能超越里耶秦简九九表和张家界汉简九九表等。它能快速计算99.5以内的两个任意整数的乘积,还能计算包含特殊分数“半”的两位数乘法。[5]

- 七十多篇全部是先秦书籍,未发现楚墓中常见的卜筮、遣册和日书。清华简与其他几批已经公布的竹书相比,突出特点是其中不少对于当时的战国人来说,也是名副其实的“古书”,例如诗、书之类。

- 内容涉及面非常广,经、史之外,有巫、医、数、相马等多方面的内容。可以见得墓主的知识非常广博。

- 书多为佚书,这不是清华简的特点,出土文献大都如此,尤其是先秦文献,传世的实在非常有限。清华简70多篇中只有很少部分与文献对读,大部分内容不见于传世文献记载。整理的次序是先易后难,能够与古书对读的大都已经公布,第五册还有《逸周书》中的《命训》。前文说过。什么样的文献流传,什么样的古书散逸不都是偶然, 有的是历史淘汰的结果。被淘汰掉的并不是不重要,更可见每个时代的学术风气。

- 多长篇,内容宏大。一百支以上的有3篇,全部有编号;五十支以上的5篇。目前各公布1篇———《系年》和《筮法》。

- 古帝王传说与阴阳五行及诸神密切结合,系统而丰富,长篇中大都是这类内容,其中有的把五纪、五算、五时、五度、五正、五章等内容组织成一个缜密的系统, 其丰富程度令人惊叹,完全超出了我们的想象。这部分内容对于我们了解战国人的古史观念和阴阳五行框架的重要性自不待言。这些内容全部是佚书,其命运很像汉代的纬书。到目前为止,一篇也没有公布。

- 清华简中史类内容相对较少,其中,楚事、楚言很少,除了《楚居》外,没有单独记载楚事的篇章;齐人齐事更少。《系年》、《良臣》两篇涉及楚、齐的人和事,但宗旨都不是以记事为主。郑和晋的篇章相对较多。从这个角度看,墓主不像楚国的史官。

- 孔子言行等儒家类很少,只有一篇,这与郭店简、上博简形成鲜明的对比。

- 从总体上看,其思想多为爱民、节用、反战,与《左传》中所记载子产的言行所体现的思想更接近。[6]

这些古书可能是墓主的个人爱好,像汉代淮南王那样的人先秦也会出现。但更大的可能是教学用的教材。常说的诗、书、礼、乐,一样不缺。将《楚语》中申叔时所说的教学内容与清华简相比较,也可以说明一定的问题。[6]

真伪之争

学者姜广辉等对“清华简”《保训》篇内容提出质疑,例如认为周文王在位期间没有称王,这点清华简内容矛盾。然而文王是否称王,本身就是未解决的历史悬案;此外,姜也指出该篇中“昔舜旧作小人,亲耕于历丘”不符合传统说法,因为天子微时应作“躬耕”,上述写法属于明显的错误。篇中文句与现存古代文献有许多雷同之处,有抄袭嫌疑。[7][8][9]

有些学者排斥清华简这类流散后被抢救回来的文献,郭永秉指出这种态度是懒人做法,质疑应该拿出实据来,又指出目前还没有专业的古文字研究者对清华简的真实可靠性提出过异议。[10]

也有学者认为李学勤称“清华简”《系年》“关于秦人始源的记载”“填补历史的空白”是有问题的,同时质疑“清华简”的真伪。[11]

李学勤指出清华简“经过碳14测定,空白竹简的年代大概是公元前305年±30年,属于战国中期偏晚。”[12]

2021年11月19日荆州博物馆馆员赵晓斌公布枣林铺古墓群出土的楚简《吴王夫差起师伐越》,该篇文献即是《清华大学藏战国竹简》第7辑所收录的《越公其事》,二者属于同文异本,证明了清华简的可靠性[13]。

Remove ads

出版物

- 2011年1月,《清华大学藏战国竹简(壹)》(ISBN 9787547501788 ),收录《尹至》、《尹诰》、《程寤》、《保训》、《耆夜》、《金縢》、《皇门》、《祭公》和《楚居》9篇文献[14]。

- 2011年12月,《清华大学藏战国竹简(贰)》,收录《系年》一篇。

- 2013年1月7日,《清华大学藏战国竹简(叁)》,收录尚书佚失篇章《傅说之命》3篇、《周公之琴舞》、《芮良夫毖》、《良臣》、《祝辞》以及《赤鹄之集汤之屋》,一共6种8篇文献。[15]

- 2014年1月7日,《清华大学藏战国竹简(肆)》,共收录《筮法》、《别卦》与《算表》3篇文献。

- 2015年4月9日,《清华大学藏战国竹简(伍)》,共收录6篇文献,除《命训》见于今本《逸周书》外,其他五篇《厚父》、《封许之命》、《汤处于汤丘》、《汤在啻门》和《殷高宗问于三寿》皆为传世文献未见之逸篇。

- 2016年4月16日,《清华大学藏战国竹简(陆)》,共收录5种6篇文献,有4篇关于郑国史事,即《郑武夫人规孺子》《郑文公问太伯》(甲、乙)和《子产》;1篇关于齐国史事,题为《管仲》;1篇关于秦、楚史事,题为《子仪》。[16]

- 2017年4月23日,《清华大学藏战国竹简(柒)》,共收录《子犯子馀》、《晋文公入于晋》、《赵简子》和《越公其事》4篇文献。

- 2018年11月17日,《清华大学藏战国竹简(捌)》,共收录《𫯺命》(摄命)、《邦家之政》、《邦家处位》、《治邦之道》、《心是谓中》、《天下之道》、《八气五味五祀五行之属》、《虞夏殷周之治》8篇文献。

- 2019年11月22日,《清华大学藏战国竹简(玖)》,共收录《治政之道》、《成人》、《廼命一》、《廼命二》、《祷辞》五篇文献。[17][18][19]

- 2020年10月1日,《清华大学藏战国竹简(拾)》,共收录《四告》、《四时》与《行称之道》3篇文献[20]。但11月出版说明改为共收录五种八篇文献:《四告》[21][22]的4篇告辞,《四时》、《司岁》与《行称》3篇数术类文献,以及方技类文献《病方》。《四时》与《司岁》原系连续编号,抄写在同一卷;《行称》与《病方》抄写在同一卷;故实际上仍为3卷的内容。[23][24]

- 2021年12月17日,《清华大学藏战国竹简(拾壹)》,收录1篇文献《五纪》。[25]

- 2022年11月25日,《清华大学藏战国竹简(拾贰)》,收录1篇文献《参不韦》(三不韦)。[26][27]

- 2023年12月10日,《清华大学藏战国竹简(拾叁)》,收录5篇文献《大夫食礼》、《大夫食礼记》、《五音图》、《乐风》、《畏天用身》。[28]

- 2024年12月20日, 《清华大学藏战国竹简(拾肆)》,收录3篇文献《成后》、《昭后》、《两中》。[29]

Remove ads

参见

引注

消息来源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads