热门问题

时间线

聊天

视角

行为沉沦

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

“行为沉沦”(Behavioral sink)[a]这一术语由美国动物行为学家约翰·B·卡尔霍恩在一系列密度实验中提出来的概念,用以描述在高度拥挤的环境下,动物群体出现的一种集体行为异常现象。

1958年1962年,卡尔霍恩对挪威鼠进行的一系列过度繁殖实验。在实验中,卡尔霍恩和他的研究人员打造了一系列“老鼠乌托邦”——在封闭的空间,老鼠在那里可以无限地获取食物和水,从而实现不受限制的数量增长。1968年至1972年,他又在老鼠身上进行了一系列类似的实验。在实验中,卡尔霍恩观察到,当环境中的个体数量达到某一高密度时,动物开始表现出一系列反常行为,包括攻击性增强、母性缺失、性功能紊乱和群体退缩等。

实验

卡尔霍恩早期的大鼠实验是在马里兰州罗克维尔的农田里进行的,始于1947年。[4]

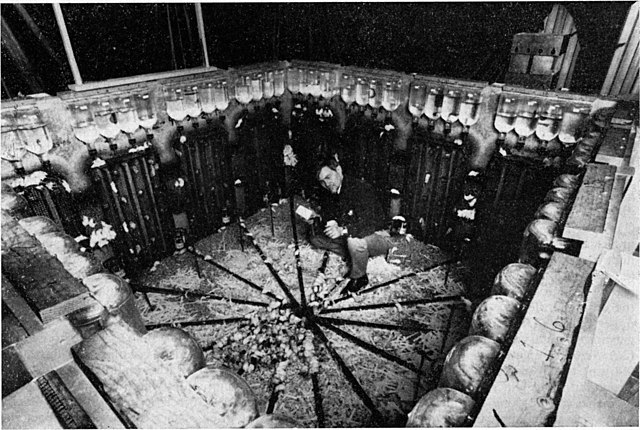

1954年,卡尔霍恩在美国国家精神卫生研究所(NIMH)工作期间,开始对大鼠和小鼠进行一系列实验。在最初的实验中,他将约32到56只老鼠置于一个位于蒙哥马利县谷仓内的10乘14英尺(3.0米 × 4.3米)的大笼子中,将空间分隔为四个房间。每个房间都设计为能容纳12只成年的棕色挪威鼠。老鼠可以通过坡道在房间之间自由移动。卡尔霍恩为这一环境提供了无限的资源,例如水、食物,以及免受捕食者、疾病和天气的保护,因此有心理学家称这些老鼠是生活在“老鼠乌托邦”或“鼠类天堂”中。[5][6][7][8]

在1962年的研究中,卡尔霍恩对这种行为进行了如下描述:

许多[雌性大鼠]无法顺利将妊娠维持到足月,即便成功分娩,其幼崽也难以存活。即使成功分娩,更多雌鼠在母职功能上也出现严重不足。在雄性大鼠中,行为障碍表现各异,从性偏差到同类相食,以及从狂躁的过度活动到病态的退缩,这些退缩的个体仅在群体其他成员熟睡时才会短暂出来觅食、饮水和活动。动物的社会组织结构同样被严重破坏。

这些行为失常的共同原因在我们前几次实验中表现得尤为明显,我们称之为“行为沉沦”的现象。我们观察到,实验中的大多数大鼠倾向于集中在连接的四个隔间中的一个,而这些隔间是用于饲养整个群体的。在进食期间,每组实验群体中的80只大鼠中有多达60只会聚集在一个隔间内,大鼠个体很少在没有同伴的情况下进食。这导致了进食隔间内有着极高的种群密度,而其他隔间则几乎无人使用。

在行为沉沦出现的实验中,在最为迷失的群体里,幼鼠的死亡率高达96%。[9]

在完成早期的老鼠实验后,卡尔霍恩于1968年创造了“鼠类的死亡抑制环境”:一个尺寸为101乘101英寸(260厘米 × 260厘米)的笼子,并不断补充食物和水以支持鼠群增长[10][11]。他在这个环境中开展了一系列实验,其中最著名的是“宇宙25号”(Universe 25)实验[12]。在这个实验中,尽管实验栖息地的鼠群设计容量是4000只,但鼠群数量却在2200只时达到顶峰。当老鼠数量密度达到一定水平后,鼠群开始表现出各种异常、甚至是破坏性的行为,例如拒绝进行求偶,母鼠抛弃幼崽等[4]。到第600天时,尽管这些老鼠身体上仍具备繁殖能力,但它们却丧失了必要的社交技能,种群走向灭绝[4]。这一系列实验一直持续到了1972年[11]。

卡尔霍恩于1984年从NIMH退休,但仍继续从事他的研究成果,直到1995年9月7日去世。[13]

Remove ads

实验结果解释

“行为沉沦”这一术语指的是老鼠在“自愿”聚集的情况下发生的特定行为偏差,而这种自愿聚集被认为是由于先前非自愿的拥挤导致的:个体老鼠在进食时习惯了他人的靠近,以至于它们开始将进食与其他老鼠的陪伴联系起来。卡尔霍恩最终通过改变实验环境中的某些设置,找到了减少这一现象的方法,从而在一定程度上降低了死亡率。然而,过度拥挤导致的整体病理后果依然存在。[14]

1962年2月1日,卡尔霍恩在《科学美国人》上发表了一篇题为《人口密度与社会病理学》的关于老鼠实验的文章,其中提出了“行为沉沦”[15]一词[9]。

此外,研究人员指出:“卡尔霍恩的研究不仅仅涉及物理意义上的密度,即每平方单位面积上的个体数量,而是与社会互动的程度有关。”其中,“社会密度”(Social density)似乎是关键。[16]

对人类的适用性

卡尔霍恩的大部分著作都采用了拟人化的表达方式,这样普通读者就很容易理解他的观点。[4]

卡尔霍恩将小鼠种群的命运视为人类潜在命运的隐喻。他将这种社会崩溃称为“精神死亡”[17],并将肉体的死亡视为《圣经·启示录》2:11中提到的“第二次死亡”[18]。

关于该实验的含义,学界尚存争议。心理学家乔纳森·弗里德曼(Jonathan Freedman)招募了高中生和大学生进行了一系列实验,以测量密度对人类行为的影响。他测量了实验参与者的压力、不适、攻击性、竞争性和整体不愉快程度。1975年,他宣布没有发现明显的负面影响。[19]

1962年在杂志《科学美国人》发表这篇文章时,人口增长已经成为公众的热议话题,因此产生了相当大的文化影响力[20]。不过,这类讨论往往对原始实验结果进行了过度简化。值得注意的是,这项研究的主题比保罗·埃利希在《人口炸弹》一书中的内容更为复杂,而后者已受到广泛质疑[21][22][23]。卡尔霍恩主要担心的是人口激增会导致社会在早期阶段出现功能性“瘫痪”,例如随后的城市化独立增加可能导致大量人口功能上不育。在这种情况下,人口会从“过剩”模式逐步走向一种更不可逆的“低生育”状态。长久以来,人们注意到城市人口的生育率低于农村人口[24]。而随着数字媒体的广泛使用,农村人口增长也可能会受到影响[25]。如今,这一趋势虽然主要影响精英人群的数量下降,且已被一些人视为重大危害[26]。

另见

脚注

参考书目

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads