热门问题

时间线

聊天

视角

阿基米德坑

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

阿基米德环形山(Archimedes)是月球正面位于雨海东侧边缘的一座大撞击坑,约形成于38-32亿年前的晚雨海世[1],其名称取自古希腊著名数学家、物理学家暨工程师阿基米德,1935年被国际天文学联合会正式接受。

名称

同月球正面大多数陨石坑一样,阿基米德环形山也是由意大利天文学家“乔瓦尼·里乔利”所命名,他在1651年创建的命名体系现已成为标准化的月球地名[2]。此前,其他的月球绘图师也曾给予了不同的名称,如荷兰天文学家米迦勒·弗洛伦特·范·朗伦的1645年月图中以“罗马”之名命名了它[3];而“约翰·赫维留”则以意大利城镇蒙泰亚尔真塔廖之名称它为“阿根塔力欧山”(Mons Argentarius)[4]。

描述

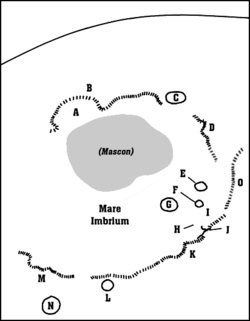

该陨坑南面与阿基米德山脉相连接,东南坐落了被熔岩覆盖的平原——“腐沼”,而腐沼的南半部则蜿蜒延伸着一系列被统称为“阿基米德月溪”(Rimae Archimedes)的沟壑,其长度超过150公里。阿基米德环形山的西北矗立着斯匹次卑尔根山脉——绵延在雨海中的一连串山峰;而东面和东北分别毗邻奥托里库斯陨石坑和醒目的阿里斯基尔环形山。阿基米德陨石坑、阿里斯基尔环形山和奥托里库斯陨石坑三者间的熔岩平原区构成了雨海的一处小海湾——眉月湾,一道细长弯曲的皱岭从阿基米德环形山西北偏北侧伸出,一直向西北穿过了月海[5]。该陨坑中心月面坐标为29.72°N 3.99°W[6],直径81.04公里[7],深约2.80公里[1]。

阿基米德环形山是雨海中直径最大的一座撞击坑,其外侧坡宽厚、平缓,内侧壁陡峭且呈阶地状结构,环壁沿附有一圈醒目的明亮喷出物,它的东南外坡呈三角状向外延伸近30多公里。该环形山坑壁最大高出周边地形1360米[1],内部容积约6104.82立方千米[1]。坑内地表已被熔岩淹没,平坦的表面上没有中央峰,尽管靠内壁散布有众多细小的流星坑,但其地表没有隆起地貌,仅稀疏地分布着几缕发亮的辐射状物质,很可能是奥托里库斯陨石坑形成时所溅出的撞击喷发物,从上图可很容易地看出坑底表面色泽的差异,但阿基米德环形山缺乏年轻撞击坑所拥有的特征——射纹系统。根据施罗特亮度表划分标准,其坑内亮度等级只有3½°,而周边地月海表面的亮度却有5°。

很明显,阿基米德环形山出现在38亿年前的雨海大撞击之后,另一方面,覆盖在坑内的熔岩表明,陨坑本身的形成是在雨海撞击盆地被熔岩完全填满的31亿年前,因此,该陨坑的地质龄只能位于38亿年前至31亿年前之间,即阿基米德环形山形成于晚雨海世时期,这一断代是地质学中叠加原理的一则应用实例。

Remove ads

截面图

卫星坑

按惯例,最靠近阿基米德环形山的陨石坑将通过在月图上其中心点旁标注的字母来识别它们。

以下环形山已被国际天文联合会更名.

Remove ads

图集

探索

阿基米德环形山和奥托里库斯陨石坑之间的月表区是前苏联月球2号探测器的坠毁点,它是首艘到达月球表面的飞行器,时间是1959年9月13日。

参引资料

另请参阅

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads