热门问题

时间线

聊天

视角

饮水鸟

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

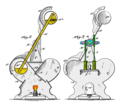

饮水鸟,港澳台称为喝水鸟,又名永动鸟[1][2][3],是一种根据热机原理制作的一种玩具,由美国人迈尔斯·V·苏利文(Miles V. Sullivan)于西元1942年所设计的玩具。其动作模仿鸟类从水源中饮水的过程。

该玩具一般由玻璃制成。当“鸟头”被润湿时,由于水蒸发带走了热量,使头部的气压降低,鸟身体内的液体被吸到头部,使得身体头重脚轻,鸟头因过重而往前倾,当身体接近水平时体内两端空气又开始流通而压强平衡,头部的液体又回到体内,鸟头恢复初始状态。如果前面放有水,使鸟头前倾时能够沾到,保持鸟头湿润,则此过程即可反复进行。有时它们会被错误地认为是永动机装置的例子。[4]

结构与材料

饮水鸟由两个玻璃球组成,透过一根玻璃管(即鸟的脖子/身体)连接。这根管子几乎延伸至底部的玻璃球内部,而在顶部则连接到上方的玻璃球,但不进入其中。

饮水鸟内的空间包含液体,通常会染色以提高可见度。(这种染料可能在光照下褪色,褪色的速度取决于染料的种类和颜色。)[5]液体通常是二氯甲烷。[6][7]早期版本曾使用三氯氟甲烷。[7]

1945 年,迈尔斯·V·苏利文 (英语:Miles V. Sullivan) 在专利中建议使用乙醚、酒精、四氯化碳或氯仿为液体。[8]

在制造过程中,装置内的空气被移除,因此饮水鸟体内的空间由液体蒸发后产生的蒸气填充。[8]上方的玻璃球附有“鸟喙”,并且头部覆盖著类似毡的材料。[8]通常,饮水鸟会装饰上纸质的眼睛、塑胶高帽,以及一根或多根尾羽。整个装置以固定在身体上的横杆为支点进行摆动。

热机运作步骤

饮水鸟是一种热机,利用温差将热能转换为装置内的压力差,进而产生机械功。与所有热机一样,饮水鸟的运作遵循一个热力学循环进行工作。系统的初始状态为鸟头湿润且呈垂直状态的饮水鸟。

其运作流程如下[9]:

- 头部毡材上的水分蒸发。

- 蒸发过程吸收汽化热,使玻璃鸟头的温度降低。

- 温度下降使鸟头内部分的二氯甲烷蒸气凝结。

- 温度的降低与凝结共同导致鸟头内压力下降(依据状态方程控制)。

- 温暖基部中较高的蒸气压力推动液体上升至颈部。

- 随著液体上升,鸟体重心上移,变得上部过重而倾倒。

- 当鸟体倾倒时,颈管下端上升至底部玻璃球内液面之上。

- 一个温暖蒸气泡借由此空隙沿管子上升,同时挤压出液体。

- 液体流回底部玻璃球(该玩具的设计使得在倾倒时,颈部的倾斜可以促成此过程),使顶部与底部玻璃球之间的压力达到平衡。

- 底部玻璃球中液体的重量使饮水鸟恢复到垂直位置。

- 底部玻璃球内的液体受周遭空气加热,而该空气的温度略高于鸟头的温度。

若在鸟头下倾时,将一杯水置于鸟喙浸入的位置,饮水鸟便会持续吸取水分,只要杯中水量足以保持鸟头湿润,这个循环便会持续进行。然而,即使没有水源,只要鸟头保持湿润,或只要鸟头与鸟体间存在温差,饮水鸟仍会继续摆动。这种温差并非必须透过鸟头的蒸发冷却来产生;例如,将热源对准底部玻璃球也能创造出顶部与底部间的压力差,进而推动整个机制。最终,能量来源是玩具鸟头与底部间的温度梯度;此玩具并非永动机。

Remove ads

物理与化学原理

饮水鸟展示了多项物理定律,因此成为基础化学与物理教育中的重要示范器具。这些原理包括:

- 低沸点二氯甲烷:二氯甲烷在标准压力下的沸点为 39.6 °C(103.3 °F);但由于饮水鸟在初期会先抽气、部分注入液体并封闭,因此内部压力(及其沸点)与标准状态下(p

o= 10 5Pa)有所不同。这使得热机能够从低温中提取运动能,实现室温下运作。 - 综合气体定律:在恒定体积下,气体所施加的压力与其温度呈正比。

- 理想气体定律:在恒定体积下,气体粒子数量与其压力呈正比。

- 马克士威-波兹曼分布:该分布说明,在一定空间及温度下,分子能量存在差异,因此物质可在单一温度下同时存在于多种相态(固态、液态及气态)。

- 汽化热(或凝结热):物质在恒定温度下改变相态时,会吸收或释放热量。

- 力矩和质心

- 吸湿毡的毛细作用

- 湿球温度:鸟头与鸟体之间的温差取决于空气的相对湿度。

借由考量湿球与干球温度之间的差异,可以推导出一个数学公式,用以计算从一定量“饮用”的水中所能产生的最大功率。此分析基于卡诺热机效率的定义以及测湿雪的概念。 [12]

此外,饮水鸟也可视为一种熵引擎,其运作动力来源于液态水与分散于空气中的水蒸气之熵的差异,也就是纯水蒸发所产生的熵与水蒸气在空气中稀释所产生熵的总和。水的蒸发是一个吸热过程,需要从环境中输入热能或正焓流;而由于自发过程要求吉布斯自由能改变必须为负值,因此必须以大量熵增来弥补这正焓的影响。

历史

在1760年代(或更早),德国工匠已发明出一种所谓的“脉冲锤”(Pulshammer)。

1767年,本杰明·富兰克林访问德国时见到这种脉冲锤,并于1768年对其进行改良。富兰克林的脉冲锤由两个玻璃球透过一根U形管连接而成;其中一个玻璃球部分充满水,且水与其蒸气处于平衡状态。当将这个部分充水的玻璃球握在手中时,水就会流入另一个空的玻璃球中。[13] 1872年,意大利物理学家暨工程师恩里科·伯纳迪 (Enrico Bernardi)将三个富兰克林管结合起来,制作出一种利用蒸发产生动力的简易热动机,其运作方式与饮水鸟类似。

1881年,以色列的L·兰迪斯获得了一项针对类似摆动马达的专利。[14]1882年,伊斯克兄弟也取得了一项相似马达的专利。[15]与饮水鸟不同的是,在这款引擎中,低部储槽是被加热的,而上部储槽仅依靠空气散热。除此之外,其运作原理与饮水鸟相同。当时,伊斯克兄弟就一种相关引擎取得了多项专利,该引擎现称为 Minto wheel。

在雅科夫·佩雷尔曼的著作《娱乐物理学》中,描述了一款可追溯至1910年代到1930年代的中国饮水鸟玩具,名为“永不知足小鸟”。[1]该书解释了这种“永不知足”的机制:“由于鸟头管的温度低于尾部储液器,这导致鸟头管中饱和蒸气的压力下降……”[1]据说,1922年当爱因斯坦与其妻子抵达中国上海时,他们便对这款中国“永不知足小鸟”玩具赞叹不已。[16]

此外,来自日本东北大学玩具学教授坂井隆夫(Takao Sakai)曾介绍过这款中国玩具。[17]

1945年,Arthur M. Hillery 获得了一项美国专利,他建议采用丙酮作为工作流体。[18]1946 年,迈尔斯·V·苏利文(Miles V. Sullivan)又在美国取得专利。[8]他是美国纽泽西州默里希尔贝尔实验室的一位博士级发明家兼科学家。[8][19]1947年,Robert T. Plate 获得了一项美国设计专利,其中引用了 Arthur M. Hillery 的专利。[20]

Remove ads

流行文化

饮水鸟曾在许多虚构背景中出现。它曾作为情节元素出现在1951年 Merrie Melodies卡通《Putty Tat Trouble》和1968年科幻惊悚片《The Power》中。在情景喜剧《发展受阻》第四季第11集中,一位患有妄想症的角色声称他透过饮水鸟听到了上帝的声音。[21]

在澳大利亚当代剧作家约翰·罗默里尔的戏剧《浮世绘》(The Floating World)中,中,饮水鸟作为象征性道具,代表著莱斯(Les)疯狂逐渐加深的过程。[22]

在动画情景喜剧《辛普森一家》第七季第七集《特大号荷马》(King-Size Homer)中,荷马利用饮水鸟按下核能控制电脑上的 Y 键,最终导致核熔毁。[23]此后,该饮水鸟于两季后的“Das Bus”一集中再次出现。

替代设计

2003年,美国俄亥俄州的 Nadine Abraham 和 Peter Palffy-Muhoray 提出了一种替代机制,利用毛细作用与蒸发来产生运动,而不依赖挥发性工作流体。他们的论文《第二类饮水鸟》(A Dunking Bird of the Second Kind)[24]于2004年6月发表在《美国物理学期刊》(American Journal of Physics)。该论文描述了一种与原始饮水鸟类似但不依赖温度差运作的机制,而是利用毛细现象、重力位能差和水的蒸发来驱动装置。

该饮水鸟的运作方式如下:它被设计成在干燥时会倾倒至头朝下的位置。鸟被放置在水源旁,使其喙部在这一位置能够接触到水。水透过毛细作用被吸入鸟喙(研究者使用了一块三角形海绵),并透过毛细作用传递过支点,最终进入一个较大的海绵储存器,该储存器被设计成类似翅膀的形状。当储存器吸收足够的水后,较重的底部导致鸟倾倒回头朝上的位置。随著喙部离开水面,最终海绵中的水分蒸发,使得平衡恢复,头部再次向下倾倒。

尽管蒸发冷却可能导致轻微的温度下降,但这并不影响鸟的运动。该装置的运行速度相对较慢,测得的平均周期时间为7小时22分钟。

Remove ads

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads