热门问题

时间线

聊天

视角

人類的幼體持續特徵

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

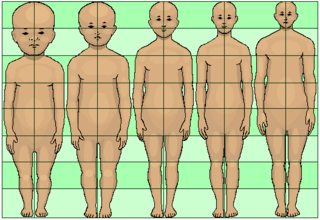

「幼態延續」指的是幼年期特徵在成年後依然保留的現象。在人類身上,這種趨勢尤為明顯,特別是與其他靈長類動物相比。以頭部為例,人類的幼態延續特徵包括:球形頭骨[1]、較薄的顱骨[2]、眉脊減少[3]、大腦體積較大[3]、面部變得扁平且寬闊[3][2]、面部無毛[4]、頭頂部有頭髮[1]、眼睛相對較大[5]、特定形狀的耳朵[1]、小鼻子[4]、小牙齒[3]、上頜骨和下頜骨較小等[3]。

身體來看,人類的幼態延續表現為身體幾乎無毛。[3]在生殖器方面,幼態特徵包括:沒有陰莖骨[1]、存在處女膜[1],以及陰道開口朝向前方。[1]此外,四肢比例和身體姿態也體現出幼態特徵,比如:相較於軀幹,四肢比例偏短;[2]腿長超過手臂長度[6];腳的結構適合直立行走[1];整體為直立姿態。[7][8]

在人類行為中,也保留了通常只在幼年動物中出現的「行為可塑性」。人類的學習能力遠超繼承本能,這需要大腦在更長時間內保持高度的適應性和可塑性。上述幼態延續可能源於不同的演化因素,其中一些可能與性選擇有關,並進一步促使了人類諸如情感交流等能力的發展。不過,也要注意,人類並非所有特徵都是幼態的。例如相對較大的鼻子和較長的腿,這些都屬於「成熟形態延續」(peramorphosis)而非幼態特徵。儘管如此,這些成熟特徵在直立人(Homo erectus)中比智人(Homo sapiens)更為明顯,這表明從直立人到智人的演化整體上確實存在「幼態化」的趨勢。[9]與此同時,有研究指出某些南方古猿(Australopithecus)種類,例如南方古猿源泉種(Australopithecus sediba),也具備與直立人類似的成熟特徵,程度甚至相當或更高,因此在更早階段的人屬演化過程中,「整體幼態延續」是否成立,可能還要看人類究竟是從哪一類南方古猿進化而來。值得注意的是,A. sediba 的模式標本(用於分類的標準樣本)雖然是幼體,但仍表現出這些非幼態特徵,這意味着其成年體在這方面的「幼態化」程度,可能比任何直立人或其他人屬成員都要低。[10]

Remove ads

幼態持續與異時性

異時性(Heterochrony)被定義為「相對於祖先,在某一組織或解剖結構的發育時間,或某一生理過程的啟動時間發生的基因時序變化」。[11]異時性可通過多種方式引發有機體的形狀、大小和/或行為的改變。異時性作為一個更廣義的術語,具體又可分為兩種類型:幼態化(paedomorphosis)與過熟化(peramorphosis),分別指的是發育過程的減緩和加速。[12]如上所述,幼態持續(neoteny)是指將幼年特徵保留至成年,因此它屬於幼態化的一種,因為其特徵的發展是被減緩的。

人類進化

許多著名的進化理論家提出,幼態持續是人類演化的關鍵特徵之一。史蒂芬·古爾德認為人類的「進化故事」本質上就是「將祖先最初的幼年特徵保留至成年」。[13]約翰·伯頓·桑德森·霍爾丹也支持古爾德的觀點,稱人類的「一個主要進化趨勢」是「童年的延長與成熟期的遲緩」。[3]德爾伯特·D·提森(Delbert D. Thiessen)表示,「隨着早期靈長類演化成後來的形態,幼態持續現象變得更加明顯」,並指出靈長類動物正「朝着更扁平的面部形態演化」。[14]

康奈爾大學人類學訪問學者道格·瓊斯(Doug Jones)認為,人類進化中趨向幼態持續的趨勢可能源於性選擇,即男性傾向於選擇擁有幼態面部特徵的女性伴侶,從而導致女性的幼態特徵被加強,而男性的幼態面孔則成為這一性選擇的「副產品」。瓊斯指出,隨着更年期後仍然存活的女性比例增加,女性群體中生育能力的差異也隨之加大,這增強了男性對於顯示青春生育力的幼態特徵的性選擇作用,從而對人類進化產生了重大影響。[15]

人類學家阿什利·蒙塔古(Ashley Montagu)指出,代表於幼年個體的直立人(Homo erectus)摩佐克托頭骨和非洲南方古猿(Australopithecus africanus)頭骨,其頭骨形態與現代人更為相似,而不是與其本物種的成年體相似。蒙塔古列出了頭骨的圓度、骨骼的薄度、眉嵴缺失、矢狀嵴的缺失、牙齒形態、腦容量的相對大小與腦的形態,作為這些早期人類幼年頭骨與現代成人頭骨相似的方面。他認為,南方古猿或直立人通過將這些幼年頭骨特徵延續至成年,可能是一種比實際進化時間更早實現現代人類類型出現的方式。[16]

精神病學家斯坦利·格林斯潘(Stanley Greenspan)與斯圖爾特·G·尚克(Stuart G. Shanker)在其著作《最初的想法》中提出了一個心理發展理論,認為幼態持續對於「物種典型能力的發展」至關重要。這些能力依賴於嬰幼兒長期依賴照顧者,從而獲得情感交流的機會。由於面部表情在交互信號中的重要性,幼態特徵(如頭髮較少)使得通過面部表情傳遞社會性情緒信息更加高效、迅速。[17]

也有學者認為,幼態持續並非人類進化的主要驅動力,因為人類只保留了部分幼年特徵,而捨棄了其他。[18]例如,成年人的高腿長與身體比例(即長腿)與嬰兒相反,表明人類相較於其他類人科,並未全面趨向幼態。[18][19]安德魯·阿瑟·阿比(Andrew Arthur Abbie)也持相似觀點,儘管他承認人類總體上趨於幼態化,但他指出人類的老態特徵(如肉質鼻子)和長腿與幼態持續進化論相矛盾。[7]布萊恩·K·霍爾(Brian K. Hall)也認為人類的長腿是一種過熟化(peramorphosis)特徵,與幼態持續截然相反。[20]

綜合來看,採取非此即彼的觀點可能毫無意義,更合理的解釋可能是人類進化中同時存在多種異時性過程的結合(Vrba, 1996)。

Remove ads

基於如下計算結果:更複雜的基因網絡更易受突變影響,因為它們存在更多「必要但非充分」的條件,從而更容易被突變原中。有一理論指出,人類祖先在尚不具備現代烹飪技術或高度智力的情況下烹飪食物,會生成更多致突變物質。這些普遍存在的致突變因子選擇性地淘汰了複雜的基因網絡,因為較長的基因組對突變而言是更大的「攻擊目標」。該理論成功預測了人類基因組比其他類人猿更短,以及相較於人類基因組,黑猩猩基因組中存在更多「失活假基因(pseudogene)」,而這些假基因在人類中已無功能,而在人類之外的類人猿中仍有對應功能基因。儘管在人類與尼安德特人之間,FOXP2蛋白編碼序列完全相同,但在人類中該基因調控區域出現了一個點突變(現代人是T,而尼安德特人與所有其他脊椎動物為A)。研究人員發現,這一差異導致現代人類FOXP2基因不會與來自其他基因的RNA發生交互,而所有其他脊椎動物,包括尼安德特人,則有此交互能力。這一現象符合該理論的觀點:現代人類的起源標誌着複雜基因網絡的消失(而非形成),而幼態持續只是這種基因網絡被破壞的副作用。[21][22]

1943年,康拉德·洛倫茲(Konrad Lorenz)注意到,新生兒圓潤的面部特徵會促使照護者更傾向於照顧他們,這是出於對「可愛感」的本能反應。他將其命名為丘比娃娃效應(Kewpie doll effect),因為嬰兒的面部與該玩偶相似。[23]

倫敦大學考古系外聘講師戴斯蒙德·柯林斯(Desmond Collins)表示,[24]人類青年期的延長是幼態持續的體現之一。

體質人類學家巴里·博金(Barry Bogin)指出,兒童的成長模式可能是為了延長可愛期。博金表示,當人類大腦達到成年大小時,身體僅完成了約40%的發育,牙齒成熟度僅為58%,而性成熟度僅為10%。他說,這種異速生長(allometry)使兒童能在較長時間內保持「表面上的嬰兒樣貌」(如大頭骨、小臉、小身體、性特徵未發育),而這種可愛外貌會引發年長個體的「養育」和「照顧」反應。[25]

Remove ads

雖然與大多數其他靈長類動物相比,人類的上半身力量在性別上的兩性異形平均而言更為顯著(除了大猩猩外),但一些化石證據表明,人類進化過程中,雄性上半身力量和肌肉性別二型性在直立人(Homo erectus)時期達到頂峰,隨後在人類演化為智人(Homo sapiens)並出現幼態延續特徵的過程中逐漸減弱,整體體格也變得不那麼粗壯。性別二型性的減少表明,高性別二型性的物種未必具有進化優勢。這可以通過這樣一種理論來解釋:性別二型性可能會降低群體中的遺傳多樣性,也就是說,如果個體只被高度男性化或高度女性化的伴侶所吸引,那麼那些不具明顯性別特徵的個體就會被排除在配偶選擇之外,從而造成物種形成。

智人中的幼態延續根據該理論,是由於性選擇壓力的放鬆,使人類演化轉向了一種更不易產生物種分化、但更適應種群內部多樣性的策略,從而導致性別二型性降低,成年個體呈現出更為幼態的形態。據稱,這種變化可能的觸發因素之一,是尼安德特人版本的FOXP2基因與現代人版本之間僅有一個位點不同(而黑猩猩與現代人之間在此基因上有兩個不同點),該基因本是一個基因調控網絡的重要組成部分,而現代人版本中的某一突變,導致其與RNA鏈的連接被斷開,從而脫離了原有的基因調控網絡。

有人提出,由於FOXP2基因控制突觸形成,其從複雜基因網絡中斷聯可能立即導致大量本能消失,包括驅動性選擇的本能。還有人提出,這一基因脫離原網絡後,使得更多影響表現型的基因變異得以在人類中積累,再加上突觸可塑性的增強,使現代人更能適應環境變化、更容易殖民新環境並實現創新。關於「語言的起源是人類進化的最新一步」的理論也被認為不太可能,因為對過去環境的講述在面對乾旱和新的水源分布時用處不大,而個體能否做出正確預測才是關鍵,這樣的能力可以通過差異化生存將舊版基因徹底淘汰;相反,語言選擇只要有足夠的講述者維持知識的代際傳承,其他個體即便只會模仿,也能生存下去,因此如果語言是關鍵優勢,則原始基因應當仍有部分個體保留至今。

從化石證據來看,自大約30萬年前起源以來,智人即表現出現代的幼態特徵與較早期非幼態特徵的混合體,直到農業史初期這一過渡期,非幼態特徵才逐漸消失。有人提出,這是因為隨着農業的發展,病原體負荷增大,免疫系統的適應性成為關鍵選擇因素,而保留較多兒童特徵的男性,其免疫系統不會因與上半身肌肉競爭營養而受到過度削弱,因此更具生存優勢。還有一種說法認為,遺傳證據表明,在農業早期,只有極少數男性的Y染色體得以遺傳下來,這可以用非幼態特徵的遺傳解釋:這些非幼態男性雖然在一代中未被疾病殺死,但其子孫在之後的世代中仍因疾病而死亡,最終在現今人群中未留下Y染色體的遺傳痕跡。 此外,認為是因為性選擇偏好典型男性氣質導致大多數男性未能繁衍後代的觀點被否定了,因為如果是這種情況,應當會對幼態特徵產生負面選擇壓力,但考古學證據卻顯示出對幼態特徵的選擇趨勢。[26][27]

Remove ads

有一種假設認為,石器時代的人類並不記錄出生日期,而是通過外貌來判斷年齡。如果在舊石器時代,對於青少年違法者的懲罰較為寬容,那麼那些在成年後依舊保留年輕外貌的人,就可能會更長時間地受到較輕的處罰。該假說提出,那些因同樣的違規行為而受到較輕懲罰的人,在進化上具有優勢,得以將其基因傳遞下去;而那些受到更嚴重懲罰的人,要麼因嚴格遵守規則而限制了自己的生存能力,要麼因為受罰嚴重而影響了其生殖成功率。[28][29]

「多重適應性模型」(Multiple Fitness Model)認為,使嬰兒在成人眼中顯得「可愛」的特質,也會在成年人看其他成年人時被視為「有吸引力」。成年女性的幼態特徵可能有助於激發成年男性更多的資源投入與養育行為。同樣,成年男性的幼態特徵可能也有助於激發成年女性的資源投入與照顧行為,此外還可能讓這些男性顯得不具威脅性,並更容易從「資源豐富的他人」那裡獲得資源。因此,成年女性被具有「某些」幼態特徵的成年男性所吸引,可能是一種適應性進化結果。[30]

對模仿者來說,幼態特徵的表現可被視為安撫或順從的信號。因此,這種看起來更像孩子、可能不具備獨立生存能力的個體,更可能獲得額外的親代或非親代照顧。另一方面,接受幫助的對象也可能因此表現出的脆弱性而面臨更多的攻擊。[31]

Caroline F. Keating 等人檢驗了這樣一個假設:具有更多幼態特徵的成年男女臉部照片相比之下能激發更多幫助行為。他們通過數字化手段修改了非裔美國人和歐裔美國人面部照片,通過放大或縮小眼睛和嘴唇的尺寸來增強或減少幼態特徵。Keating 等人指出,具有更多幼態特徵的白人男性、白人女性和黑人女性面孔,在美國和肯尼亞都能激發更多幫助行為;但在黑人男性面孔中,幼態特徵強弱與所獲得的幫助之間顯著性差異。[32]

一項於1987年進行的研究使用了20名白人參與者,結果發現:無論是韓國參與者還是美國參與者,都傾向於認為「嬰兒臉」的個體具有比成熟臉個體更多的「兒童般心理特徵」。[31]

在密歇根大學的博士論文中,崔秀京闡述了「可愛感知」如何影響「價值感知」。研究中展示了不同的身體線索如何激發來自成年照顧者或其他成年人的保護性情緒。參與者被要求設計一個「可愛的矩形」,可以在形狀圓潤度、顏色、大小、方向等方面進行編輯。相關分析顯示:面積較小、線條更圓潤的圖形被認為更「可愛」;顏色更淺和對比度的因素雖然次要但也起到一定作用。[33]

該研究還引入了「非對稱優勢範式」(asymmetric dominance paradigm),即設置一個誘餌選項來觀察其對人們決策的影響。在美國,這一範式讓人們更傾向於選擇可愛的選項;而在韓國卻出現了相反的效果。Choi 認為這可能是由於中美兩國對「可愛」的態度不同,因此與幼態性相關的優勢在不同國家中也可能存在差異。[33]

Remove ads

發展心理學家赫爾穆特·尼堡(Helmuth Nyborg)提出,依據其「通用特質協變-雄激素/雌激素模型」(General Trait Covariance-Androgen/Estrogen,簡稱GTC-A/E),可以提出一個關於「幼態延續」(neoteny)的可檢驗假設。尼堡表示,該假設認為「女性化」的、成熟速度較慢的「幼態」雄型個體與「男性氣質」的、成熟較快的雄型個體之間存在差異,表現為:擁有更大的大腦、更脆弱的頭骨、更寬的臀部、更窄的肩膀、更弱的體力,更傾向於居住在城市而非鄉村,並在能力測試中取得更高的成績。尼堡指出,如果這些預測成立,那麼上述差異的「物質基礎」便可以得到解釋。他還表示,在某些生態環境中,「男性氣質」的、快速成熟的雄型個體由於其「純粹的野蠻力量」會更易於生存和繁衍;而在另一些生態環境中,「女性化」的、緩慢成熟的「幼態」雄型個體則可能因其「微妙的策略」而更具生存與繁衍優勢。[34]

澳大利亞蒙納士大學的進化生態學家阿爾多·波亞尼(Aldo Poiani)也表示認同人類的幼態延續可能通過「性選擇」而加速,[35]即女性傾向於選擇聰明的男性作為配偶,而男性也傾向於選擇聰明的女性作為配偶。[36]

Somel等人的研究指出,影響前額葉皮質發育的基因中,有48%在人的一生中與黑猩猩之間表現出不同的年齡相關變化。他們發現,與黑猩猩和普通獼猴相比,人類在這些與前額葉發育相關的基因中存在「顯著的幼態表達」傾向,這一發現與人類進化中的幼態延續假說相符。[37]

在大腦體積的差異方面,有研究指出,由於人類的幼態特徵導致顱骨更大,大腦體積也可能比普通人腦更大。這被假設為智人腦容量擴大的一個機制,即神經元的延遲發育可能導致「過度生長」(hypermorphosis)。特別是在前額葉皮質中,從童年開始的神經剪枝過程較為緩慢,為神經元的成熟留出了更長時間。這一延遲,使得原本非常幼年的特徵得以延續發展。

英國紐卡斯爾大學的心理學教授布魯斯·查爾頓(Bruce Charlton)提出,人類成年後保留的「幼稚的態度和行為」,在他看來是一種有價值的發展特性,他將此稱為「心理幼態性」(psychological neoteny)。[38] 成年人繼續學習的能力也被認為是一種幼態特徵。然而,部分研究表明,這種幼態性未必具有積極意義。[39]總體來看,學習和發展新技能的過程依賴於大腦神經元的可塑性,尤其是負責高階決策和活動的前額葉皮層。隨着神經元完成發生過程並逐漸成熟,建立新神經連接以及改變已有通路的難度也隨之增加。相比之下,在幼年期,大腦皮層神經元具有更高的可塑性和代謝活性。在幼態個體發生學中,由於發育被延緩,神經元保持着更為幼稚的狀態。[40]從表面上看,這似乎有利於細胞潛力的提升,但這並非毫無代價,因為細胞活動增強帶來的後果也必須被納入考量。[40]

通常,大腦神經活動所需能量通過「氧化磷酸化」過程提供。但當氧化磷酸化所需資源耗盡時,神經元會轉向「有氧糖酵解」,即在有氧條件下進行糖分解來獲取能量。然而,這一過程對細胞來說是一種負擔。由於這些神經元保持着幼年特徵,它們可能尚未完全髓鞘化。Bufill、Agusti、Blesa等人指出:「這些神經元中有氧代謝的增加,可能會導致更高水平的氧化應激,從而增加某些幾乎只在人類中出現的神經退行性疾病(如阿爾茨海默病)的風險。」[40] 特別是在大腦的背外側前額葉皮質中,有氧糖酵解活性被發現非常活躍,而該區域與工作記憶功能密切相關。[40]這些工作記憶神經元所承受的壓力,可能為包括阿爾茨海默病在內的神經退行性疾病提供生理基礎。

Remove ads

外貌吸引力

蒙塔古指出,與男性相比,女性具有以下幼態化特徵:骨架更纖細、韌帶附着處更光滑、乳突更小、眉嵴隆起更少、頭部更前傾、關節更窄、體毛更少、保留胎毛、體型更小、骨盆更向後傾、壽命更長、基礎代謝率更低、心跳更快、聲音更高、更大的淚腺等。[3]

在一項跨文化研究中,女性面孔越幼態化,對男性的吸引力越強;相反,越不幼態化的女性面孔吸引力越低,這一趨勢與女性的實際年齡無關。[15] 一項使用亞裔美國人、拉丁裔美國人和美國白人評審的研究發現,女性面孔如果同時具有年輕與性成熟的特徵,會被評價為更有吸引力。[41]拉丁裔美國人和亞裔女性被評為比白人和非裔女性更有吸引力, 她們也確實更符合被定義為「吸引力」的特徵。[42]然而研究作者指出,基於該樣本,不能得出某一族群整體上比其他族群更有吸引力的結論。Cunningham 通過對非裔美國人和白人評審的研究發現,越幼態化的女性面孔越被視為具有更高的「女性氣質」和「親和力」。亞洲人和白人的樣本在偏好幼態特徵上沒有顯著差異,接觸西方媒體並未提高對白人女性的正面評價,這說明研究中沒有發現民族中心主義偏好。[43]

相比之下,Cunningham 指出,不具有幼態特徵的面孔被評價為「具有威懾力」。他在分析研究結果時總結道,「幼態面部特徵的偏好可能是吸引力評價中跨文化差異最小的因素」。[44]

一項對意大利女性選美冠軍的研究發現,與對照組「普通」女性相比,這些冠軍面部擁有更多「嬰兒特徵」。[45]在對60位白人女性面孔的研究中,排名最具吸引力的15張面孔的平均複合圖,與全體面孔複合圖相比,具有更短的下頜、更細的下巴和更高的額頭。[46]

在一項僅限西方文化的研究中發現,神經顱比下臉部更大的特徵(如小鼻子、小耳朵、豐滿的嘴唇)既被認為是年輕的象徵,也被視為幼態特徵。[15]幼態特徵與年輕的可互換性導致這樣一種觀點:男性對「年輕」女性的吸引力也可能延伸至具有誇張年齡特徵的成熟女性。例如,一位年齡較大的女性如果保有這些「年輕」特徵,男性可能會比起其他看起來更接近實際年齡的女性,更傾向於她。

除了面部特徵外,身體形態的第二性徵也是判斷成熟個體的重要因素,因此成年人可以辨識其他成年人是否已脫離幼年期。化妝品行業很大一部分正是圍繞放大這些嬰兒特徵展開,例如讓眼睛和嘴唇看起來更大,或掩蓋皺紋和皮膚色斑等年齡痕跡。[47]

康奈爾大學的訪問人類學學者 Doug Jones 指出,跨文化證據表明,男性傾向於偏好女性面部的幼態特徵,這與男性在性選擇中偏好女性「年輕繁殖力」的外貌有關。Jones 指出,男性對女性性吸引力的關注比女性對男性的關注更為強烈,這在人類以外的動物中是非常不尋常的——在大多數物種中,是雌性更在意雄性的性吸引力。Jones 認為這種人類特例的出現,是由於女性會在生育年限之外繼續存活,且其生育能力會隨年齡下降,因此男性進化出一種傾向,即不偏好與年齡相關的、代表生殖力減弱的體徵。Jones 還說,男性面部的幼態特徵可能只是男性對「成人女性的年輕繁殖力」偏好的一種「副產品」。[15]

同樣,幼態特徵還被鬆散地與卵巢功能水平聯繫在一起,這是性選擇的另一個核心因素。換句話說,顯現「需要照顧」以及幼態面孔特徵若與最佳卵巢功能相關聯,就會帶來適應性優勢,因為男性會對這些特徵作出正面反應。不過需要強調的是,面部特徵並不是唯一決定吸引力或擇偶偏好的因素。第二性徵再次發揮作用,因為它們由內分泌系統主導,僅在性成熟後出現。面部特徵是持續存在的,而非性成熟的直接標誌,因此可能並不是性選擇的最強信號。[31]

一些科學家指出,儘管其他靈長類動物的生育能力對繁殖同樣重要,但它們並未像人類一樣演化出強烈的幼態化特徵。因此,這些科學家認為,如果人類幼崽需要比其他靈長類更多的親代投資,這將促使雄性偏好更有育兒經驗的年長女性,因為這種經驗在養育後代方面更重要(即確保子代能順利成長到生育年齡,而不只是出生數量)。他們據此認為,純粹基於生育力下降的性選擇理論會存在可證偽性:相比需要更多育兒投資的人類,靈長類動物應該展現出更強的幼態化傾向。[48][49]

Remove ads

一項關於男性面部吸引力的研究從顱骨形態出發,結合心理學和進化生物學的方法,分析了性選擇如何作用於面部特徵。研究發現,「面孔平均值」之所以被偏好,是穩定性選擇的結果,而「面部嬰兒化」(幼態特徵)則更可能是定向選擇的結果。[50] 在定向選擇中,某一表型特徵被傾向性地保留;而穩定性選擇則更傾向於維持多個等位基因或表型的多樣性。[51]為了比較定向選擇與穩定性選擇對面部嬰兒化的影響,Wehr 使用圖像變形技術讓面孔在視覺上更像或更不像嬰兒。結果顯示,相較於嬰兒特徵,面部平均值的吸引力被評審偏好幾乎高出一倍,說明穩定性選擇在面部偏好中作用更大,且面部平均性比幼態特徵更具吸引力。一個令人費解的發現是:女性更傾向於偏好面部平均化的男性,而不是具有幼態特徵的男性,這與動物界中雌性主導性選擇和「紅皇后假說」的常見邏輯相矛盾。[50]

由於男性在女性面孔上對幼態特徵的偏好相對統一,Elia(2013)提出了一個假設:女性在對男性幼態面孔的偏好上的多樣性,是否可以「幫助解釋」人類面部幼態化的變異範圍。[52]

Remove ads

幼態化與人類特化特徵的聯繫

幼態化並不是人類表型的普遍特徵。與黑猩猩相比,人類的發育表達時間呈現出完全不同的軌跡,顯示出人類的發育時間變化並非統一延後。人類的幼態化變化通常發生在性成熟之後。Mehmet Somel 等人的研究引發了一個問題:人類特有的幼態變化是否與人類獨有的認知能力有關?追蹤人類與其他靈長類動物在發育標誌點上的差異,是理解人類如何表現出物種特異性幼態特徵的關鍵步驟,也有助於解釋諸如小下頜骨等人類特徵的演化。在人類中,這種幼態變化集中於一組與灰質相關的基因。這種基因表達變化還與大腦皮層重組相關,尤其是在青少年時期發生的突觸修剪速度更快。它還與語言技能的發育有關,並被認為與某些神經系統疾病(如注意缺陷多動障礙 ADHD)有關。[37]

在靈長類動物和早期人類中

德爾伯特·D·西森指出,智人比直立人更具幼態特徵,而直立人又比南方古猿更具幼態特徵;人科比猴科更具幼態特徵,舊大陸猴則比闊鼻小目更具幼態特徵。[14]

南希·琳恩·巴里克曼表示,布賴恩·T·謝伊通過多變量分析得出結論:倭黑猩猩比普通黑猩猩更具幼態化特徵,這一結論基於諸如倭黑猩猩相對較長的軀幹等特徵的綜合考量。[53] 蒙塔古則指出,「現代型人類」在形態上的部分差異,可以歸因於其早期群體中不同速率的「幼態突變」。[16]

在行為幼態化方面,馬修·阿勒曼尼·奧利弗認為,幼態特徵在一定程度上(理論上)可以解釋消費者行為中的刺激尋求、現實衝突、逃避心理和攻擊控制等現象。[54]然而,阿勒曼尼·奧利弗認為,如果這些特徵在人群中表現得多或少,主要歸因於文化變量,而非不同程度的幼態化差異。這種觀點認為行為幼態化在性別與種族差異中的作用並不顯著,強調的是文化因素的影響。

特定的幼態現象

有乳製品農業歷史的群體演化出了成年後乳糖耐受能力,而其他群體在成長為成年人後通常會失去分解乳糖的能力。[55]

唐氏綜合徵會導致大腦與身體出現幼態化現象。[56] 該綜合徵的特徵包括發育遲緩(即幼態化)、形態發生不完全返祖現象。[56]

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads