热门问题

时间线

聊天

视角

元首博物館

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

元首博物館(德語:Führermuseum),又稱林茲美術館,是一座未能實現的美術館計畫,原定作為文化綜合體的一部分,由阿道夫·希特勒規劃於其家鄉奧地利林茲(靠近其出生地因河畔布勞瑙。博物館的目的是展出納粹德國於第二次世界大戰期間在歐洲各地購買、沒收或掠奪而來的藝術品。該文化區被納入重建林茲的整體計畫中,目標是將其打造成納粹德國的文化首都,以及歐洲最重要的藝術中心之一,以超越希特勒厭惡的維也納。

希特勒希望將林茲建設得比布達佩斯更美麗,使其成為多瑙河上最美的城市,同時發展為工業重鎮與貿易樞紐;其中,元首博物館被規劃為歐洲最偉大的博物館之一。[1][2]該計畫預期於1950年完成,但無論是元首博物館本身,或是其所屬的文化中心最終均未落成。整個規劃中唯一實際建成的部分為尼伯龍根橋,至今仍存。[3]

Remove ads

歷史與設計

总结

视角

早在1925年,希特勒便構想於柏林建立一座「德國國家美術館」[4],並由他本人擔任館長。他在素描本上勾勒的設計,可能受到凱撒-腓特烈博物館影響,構想包含兩棟建築,一棟設有28間展室,另一棟則有32間。[4]

希特勒在草圖中標註了自己最欣賞的19世紀德國藝術家,並規劃他們作品所屬的展室。其中,他特別偏愛的畫家包括漢斯·馬卡特、法蘭茲·德佛雷格、愛德華·格呂茲納、弗朗茨·馮·施圖克、弗朗茨·馮·倫巴赫、安塞爾姆·費爾巴赫、海因里希·楚格爾,以及卡爾·施皮茨韋格。[5]他還在自傳《我的奮鬥》中盛讚莫里茨·馮·施溫德與阿諾德·勃克林的「雅利安藝術」。[6]

在某一版本的規劃中,希特勒甚至打算將五間展室專門獻給阿道夫·馮·門采爾,另設三間展室分別展示施溫德與勃克林的作品。至於卡爾·羅特曼、愛德華·馮·恩格特與安東·馮·維爾納則共用一室;馬卡特與卡爾·西奧多·凡·畢洛堤同室;威廉·楚布納與弗里茨·馮·烏德同室;格呂茲納與德弗雷格爾同室;另有整個拿撒勒運動畫派共處一室。其他在其初步構想中享有獨立展室的畫家包括彼得·馮·科尼利烏斯、漢斯·馮·馬雷斯、波納文圖拉·傑內利、費爾巴赫,以及威廉·萊布爾。這些安排反映了希特勒的審美傾向,即對19世紀德意志感傷浪漫主義繪畫的偏好,[7][8]其中既有俗麗的風俗畫,也包含英雄化、田園式、寓意性及歷史愛國題材——可視為華格納音樂的視覺對應物,但欠缺真正的天才。[9]

在完成藝術之家並於德奧合併之後,希特勒構想將理想中的博物館設於奧地利的「家鄉」林茲,而非德國其他大城市。他在造訪林茲時與當地省立博物館館長特奧多爾·克爾施納(Theodor Kerschner)討論了這一計畫。[10]此外,1938年,在德奧合併與自捷克斯洛伐克割取蘇台德地區之間,希特勒對羅馬、佛羅倫斯與拿坡里進行了國事訪問。這次行程使他「對義大利博物館的豐富館藏所震撼」,[11]從而進一步擴展其美術館藍圖。他計畫中的美術館將成為歐洲無可匹敵的藝術殿堂,[12]甚至是「世界上最偉大的博物館」,[11]並收錄歐洲最精華的藝術作品。按照其構想,最優秀的日耳曼藝術將展出於柏林的「國家美術館」,而林茲的新博物館則以地中海世界的藝術為主,特別強調19世紀的作品。[13]

在林茲建立以元首博物館為核心的文化區,其構想與總體設計均出自希特勒本人。他期望將林茲打造為帝國未來的文化首都之一,[14]並設立大學[5],以壓過維也納,這座城市曾是他年輕時以落魄畫家身份生活的地方。[14]他對維也納懷有強烈的厭惡,[15]不僅因其認為城市受猶太人影響甚深,也因自己曾兩度落選維也納美術學院。

「(希特勒)將林茲視為新德意志『文化』的未來核心,傾注他有限的繪畫才能與建築訓練於一個龐大的計畫,以實現這一雄心……作為國家元首,他投入於林茲規劃的時間與精力遠超常理。他親自設計一系列宏偉公共建築的建築方案,並為藝術收藏制定方向,特別偏重他所熱愛的19世紀德國感傷派畫風。他的私人圖書館後來被美軍於奧地利境內發現,其中藏有大量完成的林茲建築計畫藍圖……」[14]

據希特勒的一位祕書回憶,他幾乎從未厭倦談論其博物館計畫,這一話題經常出現在例行的下午茶聚會中。他會詳細說明畫作的懸掛方式:畫與畫之間需留有充足間距,展室的家具與陳設要符合時代風格,並配合適宜的照明。對於藝術品展示的每個細節,他都不放過。[16]1942年,希特勒曾談及該館:「凡欲研究19世紀繪畫者,最終必須前往林茲美術館,因為唯有在那裡,才能找到完整的收藏。」[17]

Remove ads

总结

视角

1940年秋季,希特勒任命建築師、納粹黨員赫爾曼·吉斯勒[18]全面負責林茲的重建工作。[19][20]林茲是納粹規劃中的五座元首城市之一,其餘包括柏林、漢堡、紐倫堡與慕尼黑,這些城市均被規劃為徹底重建。[21] 按計畫,林茲將成為重要的文化中心、歐洲的藝術之都、貿易與商業樞紐,以及比布達佩斯更美麗的多瑙河沿岸城市。[1][2]

城市改建包括新市政廳、納粹黨總部、「大區論壇」(設有龐大的禮堂)、新火車站、體育場、社區大廳、理工大學、冶金研究所、天文館、吊橋與兩座新塔樓,其中一座設有編鐘及希特勒雙親的陵墓。此外,還有由吉斯勒設計的希特勒私人退休寓所。同時,位於維也納的赫爾曼·戈林鋼鐵廠也計畫遷往林茲,儘管這一舉措遭到當地官員、建築師與弗里茨·托特的反對,他們認為重工業設施與藝術文化之城的定位不相容。但希特勒希望藉此確保城市在自己死後仍有持續收入來源,不致依賴補貼。[22][23]

重建計畫的核心是一座以「歐洲文化中心」為名的綜合文化區,其構想與初步設計均出自希特勒之手。該區規劃包括一座紀念性劇院、音樂廳、藏書超過25萬冊的圖書館、歌劇院與輕歌劇院、電影院、軍備收藏館,以及「阿道夫·希特勒飯店」,周圍並設有寬闊的林蔭大道與閱兵廣場。[14][24][25]文化中心位於林茲舊城區以南,主要建築(包括元首博物館)依「因登勞本大街」(In den Lauben)而建,[22]該道路戰後被形容為「典型的國家社會主義軸線大道」,[3]另一端則以新火車站作為錨點。[22]

文化中心的多項建築由希特勒偏好的建築師分工設計。[26]博物館本身由羅德里希·菲克負責設計,[27]設計高度依循希特勒的草圖與要求,部分靈感取自保羅·路德維希·特羅斯特於慕尼黑設計的「藝術之家」,而該館本身亦深受希特勒的參與影響。[28]元首博物館的正立面計畫興建長達約500英尺(150公尺)的柱廊,館址則選在林茲中央火車站,並規劃將火車站南移四公里。[14][29] 若日後因館藏的德國藝術品(無論購買、沒收或掠奪而來)數量龐大而需擴張,則可在規劃區內增建附屬館舍。[14]

至1945年1月,希特勒對文化中心的模型愈發執著。他頻頻催促隨從與個人秘書、兼任納粹黨總裁府主任的馬丁·鮑曼致電吉斯勒辦公室,詢問模型完成進度。吉斯勒團隊為此日夜趕工。1945年2月7日至8日夜間,模型終於以卡車運至柏林,安置於帝國總理府地窖,並於2月9日呈交希特勒檢視。出席者包括德國勞工陣線領袖羅伯特·萊伊、黨衛軍上級集團領袖(SS-Oberguppenführer)兼保安警察首長恩斯特·卡爾滕布倫納,以及希特勒的御用攝影師瓦爾特·弗倫茨與貼身侍從海因茨·林格。弗倫茨為此拍攝多張照片,其中一張顯示希特勒凝神注視模型。[30][19]

希特勒對模型顯然著迷不已:

希特勒彎身俯視模型,從不同角度觀察,還要求在多種燈光下觀看。他取來椅子,仔細檢視各棟建築的比例,並詢問橋樑的細節。他長時間凝視模型,似乎陷入沉思。其間,他幾乎每天兩度與吉斯勒(Geisler)一同下到地窖觀賞模型,分別在午後與深夜。隨行人員也常被帶下去,由希特勒親自解釋整體規劃。凝望著這座他明知永遠無法落成的城市模型,希特勒往往沉浸於幻想之中,重溫他青年時期與好友庫比策克(Kubizek)談論重建林茲的夢想。[19]

在帝國總理府地堡生活期間,希特勒仍頻繁探視此模型,並經常長時間默坐於旁。隨著戰局惡化,他愈加把凝視模型視為唯一慰藉;能夠獲邀與他一同觀看模型,也成為元首信任與器重的象徵。[30][1]

戰爭末期,美軍在奧地利境內發現了希特勒隱藏的私人圖書館,其中收藏了大量有關博物館及文化區的設計圖紙與建築草稿。館藏還包括一本題為《林茨市未來經濟地位》(The Future Economic Status of the City of Linz)的78頁裝訂報告,由上多瑙州內政部經濟與研究處編纂,詳述林茲重建計畫。整個規劃均奉希特勒之令列為國家機密。[14]

Remove ads

收藏建構

林茨計畫的館藏來源多樣。希特勒本人曾派遣馬丁·鮑曼的副官、擅長繪畫與版畫的海因里希·海姆前往義大利與法國購買藝術品。這些收購大多由希特勒自掏腰包支付,資金來源包括《我的奮鬥》的銷售收入、貝格霍夫地區的不動產投機,以及印有其肖像郵票的版稅。後者與御用攝影師海因里希·霍夫曼平分,據估計在希特勒統治期間累積至少7,500 帝國馬克。[31][32] 然而,這並非建立收藏的主要方式。

自1933年起,希特勒生日(4月20日)成為全德國的國定慶典,直至1944年為止。[33]1939年,為慶祝其五十歲生日,德國更將此日定為國定假日。希特勒在生日當天會收到來自各方的大量禮物,其中包含繪畫與藝術品。這些作品隨後被指定為未來林茨元首博物館收藏。[12]

1945年,希特勒在柏林帝國總理府地堡內度過最後一個生日(五十六歲),當時蘇聯紅軍正圍攻該市。他依舊花費數小時凝視以元首博物館為核心的林茨計畫比例模型。[34]十天後,他與愛娃·勃勞恩結婚,並於4月30日一同自殺。[35]

在1938年3月「德奧合併」後的最初幾週,蓋世太保與納粹黨大量沒收藝術品。作為回應,1938年6月18日,希特勒頒布法令,將奧地利境內所有被沒收的藝術品置於元首的個人特權之下:

作為奧地利境內沒收對國家有敵意資產的一部分,特別是猶太資產,其中包括繪畫與其他具有重大價值的藝術品。元首要求這些藝術品(多半來自猶太人之手)不得作為行政辦公室或高級官員住所的陳設,也不得由國家與黨的領導人購置。元首計畫在沒收後親自決定這些財產的用途。他正在考慮優先將藝術品提供給奧地利的小城鎮,用以充實當地收藏。[36]

該法令旨在確保希特勒能優先挑選掠奪來的藝術品,用於林茨元首博物館及德國其他博物館。[3][37] 這項措施後來演變為處理所有被竊取或沒收藝術品的標準程序,即「元首保留」(Führer-Reserve)。[38]

1939年6月21日,希特勒在德勒斯登設立「林茨特別任務」(Sonderauftrag Linz)。在藝術商兼納粹黨員卡爾·哈貝爾施托克的推薦下,[39] 他任命德勒斯登繪畫館館長漢斯·波瑟為特別專員。數日後(6 月 26 日),希特勒簽署信件授予波瑟履行職責所需的權力:

我委託德勒斯登美術館館長漢斯·波瑟博士,為多瑙河畔的林茨建立新的藝術博物館。命令所有黨與國家機構協助波瑟博士完成其使命。[40]

波瑟與納粹政權關係複雜:其妻在 1932 年加入納粹黨,他本人則於 1933 年申請入黨但被拒,甚至一度遭指控推廣「頹廢藝術」,還被懷疑有猶太血統。1938 年他被迫辭職,但很快因希特勒命令(可能受哈貝爾施托克影響)而復職。[41]儘管希特勒偏好19世紀的德奧繪畫,波瑟卻將重點放在早期德國、荷蘭、法國與義大利作品。[42]他的日記記載,希特勒希望館藏涵蓋「各時期最精華的作品,從藝術的史前起源……直到19世紀與近代」。此外,希特勒要求波瑟只需向他本人負責。[4]

「林茨特別任務」不僅為元首博物館蒐集藝術品,也同時為德國境內其他博物館(特別是東部領土上的館舍)搜羅作品,計畫於戰後分配。該任務設於德勒斯登,編制約 20 人,包括繪畫、版畫、錢幣與武器策展人,一名圖書館員、一名建築師、一名行政人員,以及攝影師與修復師。[14] 成員包括羅伯特·厄特爾(Robert Oertel)、戈特弗里德·雷默(Gottfried Reimer)、負責圖書與手稿的黨衛軍軍官弗里德里希·沃爾夫哈特(Friedrich Wolffhardt)、藝術史博物館的軍械策展人利奧波德·魯普雷希特(Leopold Rupprecht),以及同館錢幣策展人弗里茨·德沃夏克。[43]

Remove ads

总结

视角

1939年7月24日,馬丁·鮑曼(副元首魯道夫·赫斯的助手)通知由希特勒任命、負責奧地利併吞後行政事務的約瑟夫·比爾克爾,所有被沒收的藝術品必須交由漢斯·波瑟或由希特勒本人審查。這項命令最初並未涵蓋自維也納羅斯柴爾德家族奪取的收藏,但至同年10月,波瑟已成功將這批藏品納入其管轄範圍。[44]

同年夏末至秋季,波瑟多次前往維也納新堡(Neue Burg)的集中庫房,挑選準備納入林茲美術館的藝術品。[3] 10月,他將從羅斯柴爾德家族收藏中挑出的作品清單交予鮑曼,以便希特勒批准。清單中包含老漢斯·霍爾拜因、安東尼·范戴克、林布蘭、弗蘭斯·哈爾斯、丁托列托、赫拉德·特博赫與弗朗切斯科·瓜爾迪等人的作品。[38] 這182件作品後來被列入波瑟於1940年7月提交的324件館藏名單中。[14]

1940年6月13日,希特勒授權波瑟前往荷蘭,與阿爾弗雷德·羅森堡領導的ERR組織(帝國領袖羅森堡特遣隊)、卡耶坦·繆爾曼、赫爾曼·戈林的藝術策展人瓦爾特·安德烈亞斯·霍費爾及戈林本人競爭,以爭奪荷蘭大師的作品。許多藝術品是由納粹不同機構以各種理由掠奪或沒收的。[45]

同年11月前後,波瑟又赴波蘭檢視當地被徵用的藝術品,其中部分來自德軍自博物館、宮殿與莊園的掠奪。所有位於納粹佔領區的波蘭藝術品均由SS軍官兼藝術史學家卡耶坦·繆爾曼編目,他先前亦曾在維也納執行同樣任務。[45] 波瑟為林茲美術館選擇達文西、拉斐爾與林布蘭的作品,但最終未能將其運出納粹設立的波蘭總督府。[14] 1940年6月10日,波塞致信鮑曼:

藝術與文化財產保護特別代表剛從荷蘭返國。他今日通知我,目前正有一個特別有利的機會,可使用德國貨幣向荷蘭的藝術商與私人藏家購買珍貴藝術品。雖然大量重要作品近來已自荷蘭被移走,但我相信市場中仍有許多對元首收藏有價值的物件,且可不必耗費外匯即可取得。[14]

基於此,波瑟獲得於巴黎與羅馬共計50萬帝國馬克的專用帳戶。至1940年7月,他將「林茲特別任務」擴展至比利時與荷蘭,並在海牙設立辦公室,名義為「特別問題顧問」(Referent für Sonderfragen)。截至1941年3月,他向鮑曼報告已花費8,522,348帝國馬克為林茲美術館購買藝術品。1944年,他進一步收購了大部分曼海姆收藏,包括林布蘭的《猶太醫生》。這項收購在阿圖爾·塞斯-英夸特領導的納粹政權威脅沒收下得以完成,餘下部分則以類似方式自法國取得。[14] 「林茲特別任務」的收藏中包含許多此類強制購買案例,資金主要來自《我的奮鬥》銷售收益及印有希特勒肖像的郵票收入。成員在歐洲各地大量出行,並透過藝術商安排收購。[3][46][47]

希特勒對波瑟的表現十分滿意,並於1940年授予其「教授」頭銜。[48] 這是希特勒常給予其藝術領域寵臣的榮譽,例如電影導演雷尼·里芬施塔爾、建築師阿爾貝特·史佩爾與赫爾曼·吉斯勒、雕塑家阿爾諾·布雷克與約瑟夫·索拉克、指揮家威廉·富特文格勒、演員埃米爾·雅寧斯及攝影師海因里希·霍夫曼等人。[49][50]

1939年10月,希特勒與貝尼托·墨索里尼達成協議,允許將南蒂羅爾公共博物館中的日耳曼藝術品(該地為傳統德語區,但一次大戰後割讓予義大利)移回德國。然而在海因里希·希姆萊所屬「祖先遺產學會」協助下執行時,義大利方面屢屢拖延,最終未能實現。[51]

1942年12月,波瑟因癌症去世,其葬禮以國葬規格舉行。希特勒邀請帝國各大藝術博物館館長出席,並由宣傳部長約瑟夫·戈培爾致悼詞。然而,由於林茲美術館計畫屬於國家機密,悼詞中並未提及此事。波瑟在任「林茲特別任務」負責人三年間,為林茲美術館搜集了超過2500件藝術品。[14][52]

Remove ads

1943年3月,藝術史學者、威斯巴登美術館館長,並曾任凱撒腓特烈博物館副館長的赫爾曼·福斯[3]接任「林茲特別委員會」的領導職務。[53] 福斯以反納粹立場及與眾多猶太朋友、同事的交情聞名,因此他的任命在當時顯得格外反常。然而,希特勒在藝術問題上往往忽視政治因素,而福斯對德國南部藝術及法、義繪畫的專業知識,可能正是他獲得重用的原因。[42][54]

雖然福斯的行動力與積極性遠不及波瑟,但仍「完全捲入了掠奪的洪流之中」。[55]他傾向透過代理人進行收購,而非親自外出,或要求藝術商將作品送至其處鑑賞。[14][48] 希特勒與福斯的互動並不如與波瑟般緊密。兩人僅有少數幾次會晤,且福斯並未獲得如波瑟一樣對書籍、盔甲與錢幣的管理權。據傳福斯在一次會面後曾評論希特勒:「他比我想的還糟糕。」

1944年,福斯試圖以一份精心準備的生日禮物與購藏清單修補與元首的關係,聲稱自己購得881件作品;相比之下,波瑟在前一年僅收集122幅畫作。然而,福斯的花費遠高於波瑟,因此在戰爭後期其預算遭到削減。[48] 戰後的審訊中,福斯聲稱於1943至1944年間為元首博物館收購了3000幅繪畫,但檔案並不支持這一數字,其中不少作品的藝術價值亦屬次要。[14]

1943年4月,德國公眾首次透過海因里希·霍夫曼的藝術雜誌《Kunst dem Volk》(意為「藝術給人民」)特刊得知林茲計畫。該刊揭露了在林茲建立大型美術館的構想,以及為此而收集的藝術品,但對其來源則隻字未提。雜誌刊載了包括倫勃朗、達文西、老彼得·布魯赫爾與維梅爾等藝術家的彩色圖版。[56] 在此之前,公眾僅見過兩件最終被指定為林茲博物館館藏的作品,但未公開標明歸屬:其一為米隆的雕像《擲鐵餅者》,該作於1938年由希特勒透過柏林國家博物館秘密購得,並命令展示於慕尼黑的古代雕塑展覽館;揭幕時,希特勒向來賓自豪地宣稱:「願你們都能意識到,在那個時代,人類已如此壯麗於其身體之美。」另一件則是馬卡特的三聯畫《佛羅倫斯之瘟疫》,原為私人收藏,因拒絕出售而被墨索里尼下令查封別墅並沒收,隨後於佛羅倫斯火車站轉贈給希特勒。[57]

Remove ads

截至1944年12月,波瑟與福斯共計為元首博物館花費了七千萬帝國馬克(相當於265百萬2021歐元)。然而,在維琪法國購得的藝術品,其支付貨幣為法郎,且納粹當局刻意以低匯率與帝國馬克掛鉤。至1945年,館藏總數已超過八千件。[45]

元首博物館藝術品收集的法律基礎直接源自希特勒本人。自1933年授權法通過後,他即可不經國會而自行頒布法律。換言之,只要出自希特勒的命令,便具有法律效力。他對於建立博物館及復興林茲的個人願望,正是整個收購計畫的出發點。自計畫展開以來,納粹黨官邸主任兼希特勒的私人秘書馬丁·鮑曼便深度參與,尤其作為與希特勒直接溝通的關鍵渠道。[14] 他同時擔任「林茲特別委員會」的總參謀長。[54]

在更下層的行政架構中,納粹政府的漢斯·拉默斯(帝國總理府主席)與鮑曼的特別助理、被形容為「特別兇殘的納粹分子」的赫爾穆特·馮·胡梅爾,負責起草相關政策與程序,規範藝術品的沒收與購買流程,並管理林茲計畫的資金與行政事務。[14] 胡梅爾接替了庫爾特·漢森的職位。[54]

其他涉入藝術品掠奪的納粹高官,雖未直接參與林茲博物館的收藏,但仍與此有關,包括科學、教育與文化部長貝恩哈德·魯斯特、波蘭總督漢斯·法蘭克,以及納粹黨衛隊首領海因里希·希姆萊。[42]

Remove ads

2004年,學者比吉特·施瓦茨(Birgit Schwarz)出版了19冊影像專輯,作為林茲博物館館藏計畫的文件記錄。這些「元首專輯」創作於1940年秋至1944年秋之間,每年聖誕節與4月20日希特勒生日時呈上。[58] 原本共製作31冊,但現今德國僅存19冊,其餘11冊已被視為遺失。[42] 這些專輯是館藏計畫的重要歷史與視覺材料,被認為是研究元首博物館最關鍵的史料之一。[59][60] 值得注意的是,收藏內容包括三幅倫勃朗畫作、華鐸的《舞蹈》(La Danse)、科西尼收藏的漢斯·梅姆林肖像、魯本斯的《伽倪墨得斯》,以及維梅爾的《畫家的畫室》(The Artist in His Studio),後者是以極低價格被迫出售。[14]

在納粹德國典型的「威權式無政府狀態」[61]與「行政混亂」[62]中,「林茲特別委員會」並非唯一負責收集藝術品的機構。在法國及歐洲多地,主要執行單位是帝國領導人羅森堡特別行動隊(ERR)。[14] 1940年11月5日,帝國元帥赫爾曼·戈林向ERR首腦阿爾弗雷德·羅森堡及駐巴黎的德國軍事行政首長下達一道指令,規定沒收猶太人財產中「無主」的藝術品,以「妥善保管」。其中一類被特別標明為「由元首本人保留最終處置權的藝術品」,其餘則供戈林本人使用,或分配至德國其他博物館(非元首博物館)。雖然該指令標明立即生效,但戈林承認尚未徵得希特勒同意,打算稍後再行確認。[63]

隨後,希特勒於1940年11月18日頒布元首命令,其效力與先前在波蘭及奧地利發布的命令類似,宣告他對佔領區所有被沒收藝術品擁有最終決定權。由此,羅森堡正式成為元首博物館的採購代理人,除非遭戈林介入。這導致內部摩擦,因為波瑟早已獲授權代表希特勒行事,而佔領區的德軍指揮官也必須定期向他通報藝術品沒收情況。大概由於戈林干涉,波瑟正式要求帝國總理府再次確認他代表元首的權限。最終結果是一份「高層總體指令」,重申希特勒透過波瑟享有至高優先權,並要求波瑟審查ERR的庫存,以符合林茲博物館的規劃需求。[14]

1941年3月20日,羅森堡報告其單位依指令行動,已「收集」超過四千件藝術品;其中部分被戈林挑選的作品,已由火車運往慕尼黑元首大樓的防空掩體中存放。[64] 幾年後,1943年4月16日,羅森堡再度向希特勒呈交部分西歐佔領區內沒收畫作的照片,以補充先前遞交的53張,並請求親自覲見元首,呈交完整目錄與另外20冊照片資料。[65]

根據較為保守的估計,僅法國一地即有21,903件藝術品遭到沒收。[66] 其中約700件被戈林據為己有,53件則撥交林茲元首博物館。[14] 羅森堡將其餘作品保留在自己控制下,直至1945年。[67] 2008年,德國歷史博物館於柏林發表了一個資料庫,收錄了元首博物館及德國其他博物館所收集的畫作。[68]

德軍於1940年6月14日進駐巴黎,同月30日,希特勒下令對法國國家收藏進行「保護」,特別針對猶太人所有的「無主」藝術品與歷史檔案。三天後,德國駐法大使奧托·阿貝茲下令沒收巴黎15位最重要藝術品商的收藏,多數為猶太人所有,並將這些作品運往德國大使館。隨後,在弗朗茨·馮·沃爾夫-梅特尼希伯爵的干預下,納粹軍方出面制止了阿貝茲的進一步掠奪。沃爾夫-梅特尼希時任藝術保護機構負責人,該機構自第一次世界大戰以來已存在,其表面使命與盟軍的古蹟、美術與檔案計畫相似。在雅克·若雅爾(法國國家博物館館長)的建議下,大使館內大部分作品被轉移至羅浮宮保存。[69]

沃爾夫-梅特尼希持續努力捍衛藝術品,並認為這正是其機構的核心職責。他尤其成功阻止了約瑟夫·戈培爾提出的計畫:將近千件「日耳曼」藝術品立即運往德國。雖然他不否認這些作品最終應歸屬德國,但認為當時並非合適時機,於是透過官僚手段與對希特勒命令的嚴格解讀來拖延。該命令明確規定,法國的藝術品不得在與德國簽訂和平條約前轉移,而此條件當時尚未達成。[69]

羅浮宮的收藏因此在戰爭中倖存,避免被各類納粹機構掠奪並送回德國,包括服務於林茲計畫的單位。然而,由於態度不夠配合、未能提供納粹所需的「合法性外衣」,沃爾夫-梅特尼希最終遭撤職。若雅爾則因激烈抗議納粹於1942年竊走根特祭壇畫而被解職,但法國所有博物館職員隨即集體辭職抗議,迫使納粹當局恢復其職位,使他得以繼續保護法國國家收藏,並協助法國抵抗運動。[69]

然而,若雅爾幾乎無法阻止ERR對巴黎及法國私人收藏的掠奪。受害者包括羅斯柴爾德家族、藝術品商保羅·羅森伯格、喬治·維爾登斯坦與丹尼爾·維爾登斯坦、銀行家皮埃爾·大衛-韋伊、藝術史學者兼商人傑曼·塞利格曼、收藏家阿方斯·坎恩等人。[70] 這些藝術品被系統性地以「保護」之名沒收,並集中送往橘園美術館,在那裡進行詳細編目與分配。其中,53幅畫作被波瑟挑走以充實林茲館藏,[45]其餘則流入戈林、羅森堡所屬的「學術機構」(試圖藉此證明猶太人的劣等性),以及其他單位。在此過程中,當時僅為無薪館員、後來成為該館「專員」(attaché)與「助理」(Assistante)的蘿絲·瓦蘭,實際上是抵抗運動成員。她受若雅爾指示留任,暗中紀錄所有入藏作品、轉移後的隱密倉庫位置,甚至抄錄最後一批運往德國時的列車車廂編號。憑藉瓦朗提供的情報,法國抵抗運動成功延誤列車,使這批藝術品最終未能抵達德國。[71]

雖然理論上「帝國領導人羅森堡特別行動隊」(ERR)隸屬於阿爾弗雷德·羅森堡的勢力範圍,但羅森堡身為一名意識形態家,對藝術並無興趣,也未能意識到掠奪被佔領國文化遺產對德國的重要性。相較之下,身兼元帥、希特勒指定接班人與納粹德國空軍總司令的赫爾曼·戈林,卻是熱衷於收集被沒收藝術品的收藏家,對珠寶與奢華珍品更有難以滿足的渴望。因此,ERR 在法國實際上很大程度淪為「戈林的私人掠奪機構」。[72]在戰爭期間,戈林至少20次造訪巴黎的楓丹白露舊館美術館,檢視ERR所劫掠的成果。[73] 他有時還會委派奧地利藝術史學者兼黨衛隊軍官凱伊坦·米爾曼作為其私人代理人。[45]

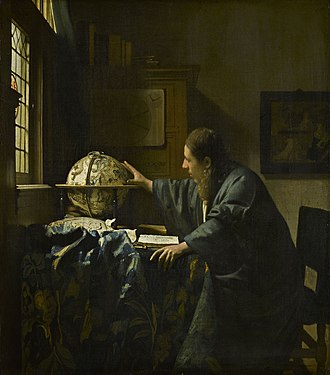

戈林的慾望有時與希特勒及其代表的收藏利益發生衝突。遇到此情況時,戈林通常選擇退讓,以避免與元首正面衝突。他也多次將部分藝術品「饋贈」給計畫中的元首博物館。例如 1940 年 11 月,他將ERR從法國羅斯柴爾德家族沒收的 53 件藏品送至慕尼黑,納入林茨博物館收藏,其中包括維梅爾的《天文學家》,此畫最終成為希特勒最為珍視的館藏之一。[14][74][75] 1945 年,他又將由其所屬裝甲師在蒙特卡西諾途中截獲、原本運往梵蒂岡城的那不勒斯國立考古博物館館藏贈予希特勒,其中包括 17 幅畫作與 4 座青銅雕像。這些作品最初存放於戈林位於卡林霍爾的「狩獵行宮/美術館/帝國宮殿」。[14][76]

在鼎盛時期,戈林的收藏共計有1,375幅畫作、250座雕塑與168幅掛毯,估值達數億帝國馬克。[77]

1945年2月,隨著蘇聯紅軍即將渡過奧得河、威脅德國本土,戈林開始以火車將收藏品撤離卡林霍爾,運往德國南部的其他住所。第二批列車於3月啟程,第三批於4月出發,運送的物品均由戈林親自挑選。他原本傾向不轉運ERR掠奪所得,以避免日後被追究來源,但最終在收藏管理人瓦爾特·安德烈亞斯·霍弗(Walter Andreas Hoffer)的勸說下,仍決定一併運走。即使三批列車已撤離大量收藏,卡林霍爾內仍留有不少藝術品,部分雕像被埋藏於莊園園區,房間中也殘留被掠奪的家具。戈林最後命令空軍爆破專家在莊園內安置炸藥,以防剩餘珍品落入蘇聯之手。[78]

在希特勒為其計畫中的博物館搜集館藏的過程中,許多藝術品商與私人代理人因此獲取巨大利益。其中最重要的一位是卡爾·哈貝斯托克。他在巴黎、法國南部、荷蘭與瑞士經營龐大的代理人網絡,並與至少 75 名法國合作者合作。哈貝爾施托克雖對林茨博物館的大宗採購不收取佣金,但在其他交易中仍收費,藉此積累了巨額財富。[14] 憑藉與漢斯·波塞以及希特勒的關係,他向林茨收藏出售逾百幅畫作。[79] 當波塞奉希特勒之命前往法國時,便經常帶著哈貝爾施托克同行。後者透過 82 名當地代理人,為林茨計畫購得 62 件作品,其中包括倫勃朗、老彼得·勃魯蓋爾、讓-安托萬·華托與魯本斯等人的名作。[80]

另一位從納粹藝術收購中大幅獲利的藝術品商是瑪麗亞·阿爾馬斯·迪特里希(Maria Almas Dietrich)。她因希特勒的御用攝影師海因里希·霍夫曼(Heinrich Hoffmann)而結識希特勒。迪特里希向林茨博物館出售了 80 幅畫作,為希特勒私人收藏提供270件作品,並為其他德國博物館與納粹高官出售超過300件。雖然她更注重銷售數量而非藝術品質,仍從林茨計畫中獲取了可觀利潤。[14] 她也成功避免被送往集中營,儘管其父為猶太人,且曾與猶太情人育有一子,更與一名土耳其猶太人結婚,離婚後才放棄猶太身份。希特勒雖然極端反猶,但在藝術領域涉及猶太人的問題上,其態度往往顯得矛盾甚至反常。[81] 此外,希特勒的情婦愛娃·勃勞恩與迪特里希之女的友誼,或許也在其中提供了庇護。[82]

與迪特里希不同,衝鋒隊的集團領袖黑森藩侯腓力親王是一位藝術與建築鑑賞家,他長期居住於義大利,並擔任波塞在當地的主要代理人。其妻為義大利國王維托里奧·埃馬努埃萊三世之女,而腓力本人則是德意志皇帝腓特烈三世之孫、維多利亞女王的曾孫。他憑藉「貴族優雅的外表」促進義大利貴族的藝術品交易。[14] 腓力協助波塞自義大利購得90幅畫作,並自行購置數件供林茨收藏。[83]

波塞還透過另一位藝術品商希爾德布蘭德·古爾利特進行昂貴的收藏交易,包括掛毯、繪畫與素描。[80]與林茨計畫的其他納粹代理人還包括:負責波蘭與荷蘭地區的高級黨衛隊官員凱耶坦·米爾曼(Kajetan Mühlmann);法國ERR負責人巴倫·庫爾特·馮·貝爾(Baron Kurt von Behr);以及希特勒的攝影師海因里希·霍夫曼,他曾作為早期藝術顧問,並在德國藝術品商與林茨計畫間擔任中介。雖然霍夫曼因馬丁·鮑曼(Martin Bormann)的反感而在1941年後失寵,但他可能仍曾在荷蘭等地扮演類似角色。[14]

总结

视角

關於為元首博物館蒐集的藝術品究竟主要是被竊取還是透過購買而來,學界一直存在爭論。漢斯·克里斯蒂安·勒爾(Hanns Christian Löhr)在《棕色的藝術之屋:希特勒與〈林茲特別任務〉》(Das Braune Haus der Kunst: Hitler und der "Sonderauftrag Linz")一書中指出,收藏中僅有少部分——可能約12%——來自沒收或徵用,另有約2.5%來自被迫銷售。[84]然而馬里蘭羅耀拉大學的歷史學者、戰時劫掠研究專家喬納森·佩特羅普洛斯則主張,大多數購買並非遵循「公平交易原則」。[85]

荷蘭歷史學者傑拉德·阿爾德斯認為,這些交易實際上屬於「技術性掠奪」,因為荷蘭及其他被佔領國家被迫接受最終變得一文不值的德國帝國馬克。他指出:「如果希特勒或戈林的藝術代理人出現在你家門口,以1萬美元購買實際價值10萬美元的畫作,你幾乎不可能拒絕。」他補充說,那些對出售持抗拒態度的人往往會遭到納粹威脅,不是被沒收藝術品,就是被逮捕。[85]研究元首博物館的專家比爾吉特·施瓦茨(Birgit Schwarz)在評論勒爾著作時指出,作者主要關注保存在慕尼黑「元首大樓」(Führerbau)的收藏,卻忽略了位於奧地利上部圖恩塔爾(Thürntal)、克雷姆斯明斯特修道院以及霍恩福特/高布羅德的掠奪藝術品存放點。[86]

在購買與沒收的爭議上,《希特勒的財富》(Hitler's Fortune)作者克里斯·惠頓博士(Dr. Cris Whetton)曾評論:

「我原本預期會發現希特勒直接對他想要的畫作進行掠奪與偷竊,但我找不到任何這方面的證據。相反地,我發現了他支付購買的證據;有時價格極低,但無論如何並非直接竊取。這讓我相當驚訝,而我也必須誠實地說,這就是我所發現的。」[87]

荷蘭「二戰文化財產歸還申請評估諮詢委員會」對猶太人向「林茲特別任務」出售藝術品的案件進行審查。至少有兩起歸還請求被駁回,理由是缺乏足夠證據證明銷售是出於強迫。例如,2009年,委員會駁回了猶太藝術品商庫爾特·沃爾特·巴赫施蒂茨後人提出的歸還申請,他在1940年至1941年間將12件作品賣給「林茲特別任務」。委員會認為,巴赫施蒂茨在佔領初期「未受干擾」,且沒有發現銷售受強迫的跡象。[88]2012年,委員會再次駁回了荷蘭前猶太藝術經銷商班傑明與納森·卡茨(Benjamin and Nathan Katz)後人的申請,此案涉及卡茨畫廊出售給「林茲特別任務」的64件作品。委員會認定,沒有足夠證據顯示交易是在脅迫下進行的。[89]

漢斯·波塞在維也納為林茲收藏購買的作品包括揚·弗美爾的《畫家的畫室》(The Artist in His Studio / 繪畫的藝術),[notes 1]提香的《維納斯的梳妝》(The Toilet of Venus)、安東尼奧·卡諾瓦的《波利許米亞》(Polyhymnia),以及數件倫勃朗作品。藝術品商卡爾·哈伯施托克賣給林茲收藏的畫作中,有兩幅歸屬於倫勃朗,其中之一《亨德里克耶·斯托費爾斯像》(Portrait of Hendrickje Stoffels)如今被認為出自其畫坊而非倫勃朗親筆。此外,儘管賣家為猶太血統女性,且畫作原本可被直接沒收,希特勒仍以高價購買。波塞還購得超過200件由猶太藏家運至瑞士、免於徵收的作品。另一方面,波塞在掠奪上亦不手軟,尤其是在前捷克斯洛伐克與波蘭,當地所有財產均可被徵收;他在荷蘭也有類似行為。[90]

準確確定林茲元首博物館的藝術品規模幾乎不可能。不過,弗雷德里克·斯波茨(Frederick Spotts)推測,為此專門沒收、購買或竊取的作品約7,000件;若納粹最終獲勝,希特勒及其藝術專家還可能從德國各地其他藝術倉庫挑選作品,分配至不同博物館。斯波茨認為7,000件的數字與「藝術品劫掠調查部門」(Art Looting Investigation Unit)公布的資料相符。[91]其他專家則提出更高數字,認為最終規模可能達8,500件。[92]

儘管規模龐大,且希特勒的代理人在被佔歐洲幾乎能隨意取得藝術品,林茲收藏仍存在明顯缺陷。據斯波茨所言,其中的「空缺」包括英國藝術、西班牙藝術與北方文藝復興藝術;在義大利藝術部分,亦缺乏重要藝術家的作品。[17]

無論規模與品質如何,在戰爭末期,希特勒希望外界明白,他的收藏是為公眾而準備的,儘管數百件藝術品被標註供貝格霍夫(他的山間別墅)以及希特勒打算作為另一住所的波茲南城堡使用。[93]然而,在他於柏林毀壞的帝國總理府花園的地底元首地堡內口述、在自殺前不久寫下的「私人遺囑」中,他明確表示這些收藏應在博物館建成後歸於該館。他寫道:「這些我多年來購得的私人收藏畫作,從未是為了私人用途而聚集,而是專為在我位於多瑙河畔的家鄉林茨建立一座畫廊。」[94][95][96][97]

儲藏與尋回

為元首博物館收集的藝術品最初被存放在多處地點。購買得來的作品主要存放於慕尼黑元首行館防空洞內,這是希特勒在納粹黨發源地興建的數座大型建築之一,由納粹黨總理府管理。即便在戰爭期間,希特勒一抵達慕尼黑,首要行程之一便是參觀這些收藏,並展開長時間的藝術討論。[11]至於沒收來的藝術品,則存放於上奧地利一帶的藏庫,多位於森林或山區之中。僅「納粹佔領區劫掠特別行動隊」(ERR)就徵用過六處莊園作為存放地,包括新天鵝堡(用來存放來自法國的藏品)、基姆湖湖中心女士島的本篤會修道院(位於慕尼黑與薩爾茨堡之間)、奧地利皇室的夏季行宮所在的薩爾茨卡默古特山區,以及盧森堡大公的狩獵小屋。[14][42]

最終,蘿絲·瓦蘭將她在「橫跨之間博物館」秘密蒐集的情報分享給美軍第七軍隸屬的「古蹟男」(MFAA)成員、第一中尉詹姆斯·羅瑞默(James Rorimer)。這些情報顯示,位於德國南部的海爾布隆、巴克斯海姆(Baxheim)、霍亨施萬高以及新天鵝堡,極可能是ERR劫掠藝術品的主要存放地。[98]美軍第一軍的古蹟軍官沃克·漢考克上尉(Walker Hancock)則從前「藝術保護單位」(Kunstschutz)沃爾夫-梅特尼希伯爵的助手口中得知,萊茵河以東的德國境內還有109處藝術品存放地,使當時已知的存放地數量倍增。[99]另外,美軍第三軍的古蹟人員羅伯特·波西上尉(Robert Posey)與林肯·柯斯坦列兵(Lincoln Kirstein)從藝術學者、前黨衛隊上尉赫爾曼·本耶斯(Hermann Bunjes)那裡獲得重要線索。本耶斯曾在ERR為戈林主持「橫跨之間博物館」的掠奪行動。他透露戈林已將其私人收藏自卡林霍爾)轉移,並揭示了位於阿爾陶塞鹽礦的大型儲藏庫,其中包含希特勒為林茨元首博物館準備的大量收藏。[100]

总结

视角

儘管最初的儲藏地點本身沒有軍事用途,且具有文化重要性,不太可能成為盟軍空襲目標,但希特勒於1943年下令將收藏轉移。自1944年2月起,這些藝術品陸續搬往位於阿爾陶塞村上方、14世紀建成的史坦貝格鹽礦(代號「多拉」)。[14][29][46] 這裡此前已存放過維也納多座博物館的藏品。[101]將希特勒林茨收藏從各藏庫轉運至鹽礦花費了13個月。當冬季嚴寒使卡車無法行駛在陡峭狹窄的山路時,甚至出動坦克與牛隻協助運輸。最後一批被劫掠的藝術品於1945年4月抵達礦坑,距歐洲勝利日僅數週。[14]

這座如迷宮般的鹽礦只有一個入口,礦內以小型汽油窄軌機車牽引平板車通行,通往由數百年開採鹽礦形成的洞窟。工人們在洞窟內搭建儲藏室,設有木地板、專門設計用來存放畫作及其他藝術品的架子、現代化照明與除濕設備。[14]雖然鹽礦開採利用山中重力供水,將溶鹽水輸送至17英里外的巴特伊施爾蒸發以提煉鹽分,[101] 礦坑內仍保持乾燥,因為礦壁中的鹽分會吸收多餘水分,使濕度穩定在約65%,全年溫度則冬季約4℃(40°F)、夏季約8℃(47°F)。藝術品入庫期間,礦工仍繼續採礦,偶爾被徵召協助卸貨。[101]

根據詹姆斯·S·普勞特(James S. Plaut)的報告(他自1944年11月至1946年4月擔任美國戰略情報局OSS「藝術劫掠調查組」主任),鹽礦中藏有:

6,755幅古典大師畫作(其中5,350幅為林茨準備)、230幅素描、1,039幅版畫、95幅掛毯、68座雕塑、43箱工藝品,以及無數家具;此外,還有119箱希特勒柏林圖書館的藏書,以及237箱林茨圖書館的藏書。[14][notes 2]

著名的《根特祭壇畫》被盜事件曾引發雅克·若雅爾的強烈抗議,使他一度失去職位,該畫於1944年秋自新天鵝堡運抵鹽礦;而米開朗基羅的《布魯日聖母》則於同年十月運抵。[101]詳細記錄曾保存在德勒斯登,戰末被轉移至魏森斯坦城堡,後被俄軍沒收,但這些檔案主要涉及存放於慕尼黑「元首行館」的繪畫。[42]在阿爾陶塞鹽礦中,還有漢斯·馬卡特的《佛羅倫斯的瘟疫》(The Plague in Florence),這是希特勒的最愛之一。該畫作由墨索里尼在希特勒多次索求後贈與。[11]

1945年4月,盟軍最高司令德懷特·D·艾森豪威爾放棄將柏林作為「榮譽目標」,因攻佔柏林可能造成約10萬人傷亡,得不償失。他下令美軍第三與第七集團軍轉向南方,前往盟軍擔心的「阿爾卑斯山國家堡壘」地區,希特勒或狂熱納粹分子可能在此發動人狼行動。[102]該地區已知隱藏有武器與補給庫,情報顯示黨衛隊部隊正從柏林向此轉移。此一新戰略意味著新天鵝堡與阿爾陶塞將被攻克,「古蹟男」們得以確認並回收情報中標示的重要藝術品儲藏地。[101]

當盟軍部隊逼近鹽礦時,上奧地利的大區長官奧古斯特·艾格魯伯(August Eigruber)下令引爆礦坑,企圖毀滅其中的藝術品。他於1945年4月10日至13日將八箱、每箱重達500公斤的炸彈運入礦中,準備使用。[101]希特勒透過馬丁·鮑曼(Martin Bormann)否決了這一命令,而阿爾貝特·史佩爾(軍備與軍需生產部長)亦曾「澄清」希特勒的焦土政策「尼祿法令」。然而,艾格魯伯自認理解希特勒的真正意圖,無視礦場管理人要求保全礦坑的重要呼籲。例如,在海爾布隆,另一處用於存放藝術品的鹽礦曾被下令炸毀,但礦工拒絕執行,因該礦對他們的生計至關重要。[103]希特勒自殺後,艾格魯伯仍不理會來自柏林的混亂指令,再度下令摧毀鹽礦及其中的所有藝術品。[104] 礦場管理人試圖移走炸彈,但遭艾格魯伯副官阻攔,副官在入口處部署了忠於大區長的武裝衛兵。[105] 隨後,一支爆破小組將炸彈接上引爆裝置。[106]

艾格魯伯帶著精銳黨衛隊護衛逃離,滿心以為毀滅命令會被執行,然而事與願違。1945年5月1日至7日之間、在美軍於5月8日抵達前,這八枚炸彈被成功移出礦坑。隧道入口附近雖被炸毀以封堵通道、阻止入侵,但無價的藝術珍藏安然無恙。[14][107]

究竟誰拯救了這批藝術品,多年來才逐漸被釐清。最終在1980年代,由奧地利歷史學家恩斯特·庫賓揭開真相。計畫由礦場總監艾默里希·佩希米勒博士(Dr. Emmerich Pöchmüller)、技術總監艾貝哈德·邁耶霍費爾(Eberhard Mayerhoffer)、工頭奧托·赫格勒(Otto Högler)設計,並獲得黨衛隊高階官員、出身該地的恩斯特·卡爾滕布魯納默許。他後因大規模屠殺罪行遭判死刑並絞刑。計畫由礦工執行,[108] 且得到艾格魯伯衛兵的默許——其中幾人被藝術修復師卡爾·西伯(Karl Sieber)說服,相信毀滅藝術品與礦坑並非明智之舉。整個行動歷時三週。5月5日發出信號後,六噸炸藥、386個起爆器與502個定時裝置同時引爆,造成66次爆炸,封閉了137條隧道。[109] 清除堵塞總共花費約一個月,但美軍抵達後,礦工在一夜之間挖出一個可供人勉強通過的洞口。[110]

在雅爾塔會議中,東奧地利被劃歸蘇聯管轄。由於美國不希望這些藝術品落入蘇聯之手,因此在大約兩週內迅速將它們轉移,而非原先計畫的一年。[111]鹽礦中大約12,000件藝術品大部分得以回收。[96] 阿爾陶塞的收藏包含專為元首博物館準備的作品,以及其他掠奪來的藝術品。此外,許多未為林茨所用的藝術藏品散見於德國各地;僅在德國南部就有超過1,000處藏庫,[112] 其中部分來自德國博物館的收藏,最終被歸還。戈林在卡琳堂莊園的收藏多數則在貝希特斯加登附近的一處洞穴中被發現,靠近希特勒的貝格霍夫別墅;[14] 另一部分則留在他專用的列車上,該列車後在翁特施泰因(Unterstein)被發現,並遭當地居民洗劫。[113]

為林茨博物館指定的部分收藏被存放於慕尼黑「元首行館」的防空洞內,該建築是當地納粹黨區域建築群的一部分。在美軍抵達前,一群暴民闖入並掠奪了其中大部分的723幅畫作,而美軍士兵也拿走了一些。最終僅追回148幅。[114]

戰後

戰後,美國戰略情報局(OSS)的藝術劫掠調查組(ALIU)針對林茨博物館與納粹掠奪藝術品行動撰寫了十三份詳細報告。[116] 這些報告後來被整合為四份綜合報告,其中第四份由S. Lane Faison撰寫,專門涵蓋元首博物館。[116] 報告重點在於將藝術品歸還給合法所有者,其法律依據是1943年的《倫敦宣言》,該宣言宣布納粹在被佔領區的所有藝術購買交易均屬無效。

大部分繪畫與藝術品被送至慕尼黑的「中央收集點」,這是一棟前納粹黨行政大樓,用於註冊與重新拍攝藝術品。歸還行動最早於1945年秋季開始,並於1949年9月將相關工作移交給德國當局。1962年,負責機構解散,剩餘無法歸還的藝術品則依博物館價值進行評估,並出借給各大博物館,部分作品則借給政府機構。[42]

法國國家博物館館長雅克·若雅爾因在戰時拯救法國國家藝術收藏而被譽為民族英雄,戰後獲授法國榮譽軍團司令勳章及抵抗獎章(Medal of Resistance)。蘿絲·瓦蘭則在「橫跨之間博物館」暗中蒐集納粹掠奪藝術品情報,戰後加入法國第一軍,擔任美軍MFAA協助官,同樣獲頒榮譽軍團勳章與抵抗獎章,並獲美國自由獎章及西德功績勳章軍官十字勳章(德意志聯邦共和國功績勳章)。1953年,她最終獲得「館長」頭銜。至於「好德國人」——弗朗茲·馮·沃爾夫-梅特尼希伯爵(Count Franz von Wolff-Metternich),他曾協助保護法國國家藝術收藏免遭納粹劫掠,戰後與盟軍合作歸還藝術品,並加入西德外交部,專責追查被劫掠的藝術品。[117]

然而,阿爾陶塞鹽礦中阻止礦坑被炸毀、從而拯救藝術品的礦工們,戰後境遇並不理想。他們全部都是納粹黨員,這在當時的專業人士中幾乎是必要條件,以便獲得工作。戰後「去納粹化」運動使他們都不同程度地受影響。即便他們拯救了納粹從被佔領區掠奪的大量藝術品,也未獲得應有的榮譽。[118]

在東歐,蘇聯領導人約瑟夫·史達林指派米哈伊爾·赫拉普琴科(Mikhail Khrapchenko)將部分元首博物館藝術品運往蘇聯美術館。[29] 蘇聯「戰利品旅」自柏林兩座巨大的防空塔回收藝術品,這些塔樓原本用於庇護居民與儲存物資;然而,許多存放於弗里德里希斯海因防空塔的畫作毀於大火。[119]

1998年,德意志聯邦共和國與其他43個國家共同簽署《華盛頓原則》,要求各國仔細檢視館藏,以確認1933年至1945年間所有權變動的作品來源。尤其是德國、法國、奧地利與荷蘭等國,公開披露了「林茨特別任務」(Sonderauftrag Linz)收藏中仍留在館藏中的作品。德國自2000年開始行動,規定凡經研究確認因納粹時期迫害而喪失所有權的作品,均須歸還。[42] 德國學者漢斯·克里斯蒂安·勒爾(Hans Christian Löhr)於2005年出版的《Das Braune Haus der Kunst: Hitler und der "Sonderauftrag Linz"》(《藝術的棕色大屋:希特勒與「林茨特別任務」》)一書中指出,當時尚有191件作品下落不明,可能懸掛在博物館或私人收藏中。[47] 這一議題亦在紀錄片《歐洲的強姦》及諾亞·查尼(Noah Charney)的《根特祭壇畫:盜取神秘羔羊》(The Ghent Altarpiece, Stealing the Mystic Lamb)一書中有所討論。

截至2010年,一名美國士兵自希特勒位於貝格霍夫的度假別墅帶走的一本相冊,其中記錄希特勒欲納入博物館的藝術品,正準備歸還德國。在希特勒專為館藏製作的相冊中,共有39本於1945年4月在新天鵝堡被美軍發現,當時為保護而暫存於此。這些相冊後作為紐倫堡審判證據,目前保存在美國國家檔案館;另有兩本由羅伯特·埃德塞爾(Robert Edsel)於2007年與2013年前後捐贈,他是《古蹟守護者》(The Monuments Men)一書作者,同時創立「古蹟守護者基金會」,並從美國士兵後代手中取得這兩本相冊。另有19本自貝希特斯加登回收的相冊,自2010年起由德國聯邦檔案館長期借給德國歷史博物館展出;另外11本則被視為遺失。[42][120][121]

圖集

一些原本打算收藏於林茨元首博物館的傑作

另見

參考來源

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads