热门问题

时间线

聊天

视角

犯罪

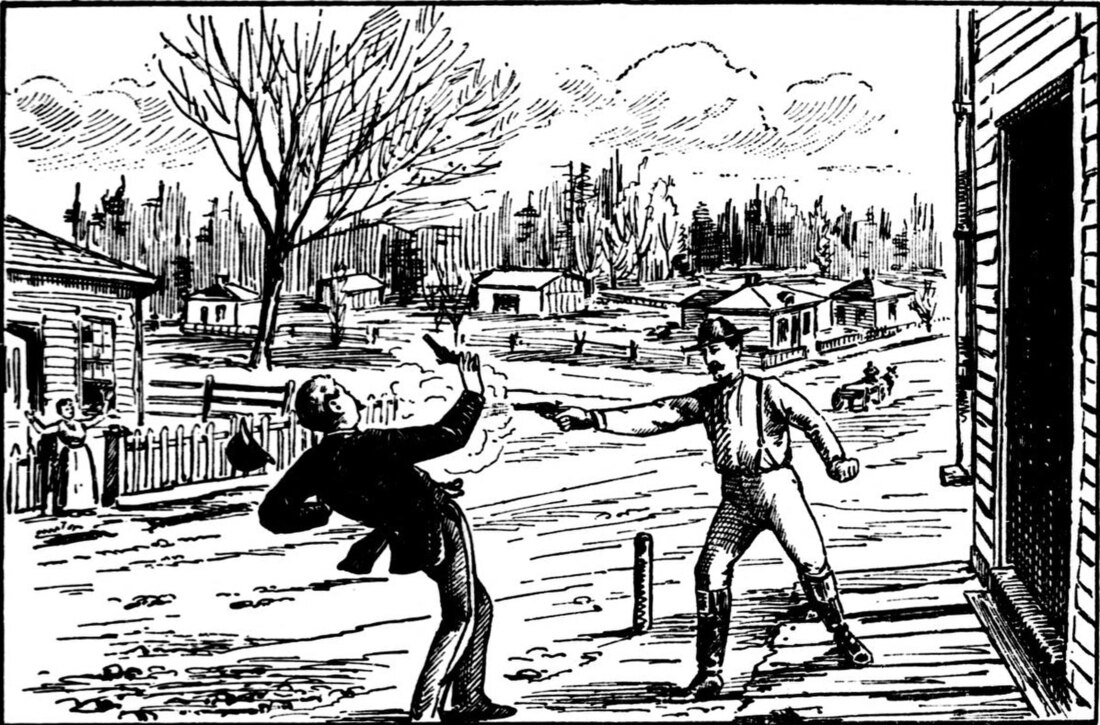

違反刑法的有害行為 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

犯罪(英語:crime)指做出牴觸刑法規範的行為。一般而言,犯罪的原因可能是為了自身利益、復仇等動機,而使犯罪行為人不惜違逆法律、承受刑罰。學界將研究犯罪的學術領域稱為犯罪學[1]。

此條目需要精通或熟悉相關主題的編者參與及協助編輯。 (2015年12月14日) |

犯罪在英美法系下被稱爲「威脅,有害或以其他方式危及人身財產,健康,安全和道德福利的行為。」

歐陸法系下,犯罪者被稱爲罪犯、犯人、犯罪分子、犯罪嫌疑人、嫌犯、犯嫌、兇嫌、犯罪行為人、犯罪人、行為人等。

犯罪是由法律定義出來的(若某事被適用的法律視為是犯罪,那就是犯罪)。另一種定義是犯罪是一種不止對其他個體有害,對群體或國家也有害的行為,法律會訂定禁止這様的事,並訂定罰則[2][3]。

法國社會學家涂爾幹指出,犯罪存在於所有社會當中,所有的社會都有罪犯。謀殺、強姦、販毒及偷竊、詐騙等犯罪是被世界各地禁止的行為[4]。但有關犯罪的明確定義則由刑法訂定,國家不得懲罰無罪之人,此即罪刑法定,是現代刑法的最高指導原則。

Remove ads

定義

犯罪可以定義為是危害他人、社會或者國家的行爲,訂立法律的目的在於保護人民所享有的基本權益,凡是違反刑法規定,故意破壞他人受到法律所保障的權益稱為犯罪行為。

此章節論述以部分區域為主,未必有普世通用的觀點。 |

《中華人民共和國刑法》第13條對犯罪的定義是:「一切危害國家主權、領土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經濟秩序,侵犯國有財產或者勞動群眾集體所有的財產,侵犯公民私人所有的財產,侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利,以及其他危害社會的行為,依照法律應當受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。」

維基文庫中的相關原始文獻:刑事訴訟法(中華民國)

《中華民國刑法》定義「犯罪」為「刑事法律所禁止之一切行為」。反之,若行為當下未受相關法律禁止,則不得定罪,也不能處罰[5]。另依《刑事訴訟法》規定,被告於審判證明有罪前,為無罪[6]。

基本特徵

從犯罪的階級本質屬性來看,犯罪的社會危害性就是某種行為在一定歷史時期內對統治階級的利益和統治秩序造成的損害。從犯罪的法律的表現形式上看,犯罪的社會危害性就是指某種行為對刑法所保護的社會關係造成的損害。

行為人違背刑法規範的要求,實施了為刑法所禁止的。行為或者拒不實施刑法命令實施的行為,而嚴重違反了刑事法律義務而具有的特性。

- 該特徵是犯罪行為區別於一般違法亂紀行為以及某些不道德行為的標誌。

- 此處意為應不應當受到刑罰處罰,而不是需不需要給予刑罰處罰。

- 行為具有嚴重的社會危害性,是犯罪的最本質特徵,是刑事違法性和應受刑罰處罰性的前提和基礎

- 刑事違法性是社會危害性的法律表現,是連接犯罪的社會危害性和應受刑罰處罰性的橋梁和紐帶。

- 應受刑罰處罰性是犯罪的社會危害性和刑事違法性的必然結果。[7]

範圍

殺害、傷害他人或偷竊等行為普遍被認為是犯罪行為,稱為自然犯罪,即這種行為在根本上受負面評價;但是根據罪刑法定原則,若法無明文,縱然是自然犯罪也不得處罰。將一個原本不是犯罪的行為規定為犯罪行為,稱為入罪化;而將一個原本是犯罪的行為規定為非犯罪,稱為除罪化。

有些行為雖然經過除罪化,但是只要是在社會上仍然屬於負面評價之行為,仍然會成為犯罪學研究的對象。亦即,犯罪學中所認定的犯罪範圍不以法律所定之犯罪行為為唯一的標準,有時已經除罪化之行為仍然會被犯罪學當做探討研究的對象。

犯罪的理論分類

理論上刑法常分為自然犯和法定犯、身份犯和非身份犯、行為犯和結果犯、實害犯和危險犯。[8]

自然犯是指違反公共善良風俗和人類倫理由,刑法典或者單行刑事法律所規定的傳統性犯罪。法定犯是指違反行政法規中的禁止性規定,並由行政法規中的刑事罰則所規定的犯罪。

身份犯是指法律規定以行為人特定身份作為定罪或者量刑依據的犯罪。非身份犯是指身份犯以外的刑法對犯罪主體條件未作特別限定的犯罪。

行為犯是指以侵害行為之實施完畢為成立犯罪既遂條件的犯罪。結果犯是指以侵害行為產生相應的法定結果為構成要件的犯罪。

實害犯是指以出現法定的危害結果為構成要件的犯罪。危險犯是指以實施危害行為並出現某種危險狀態為構成要件的犯罪。

判斷過程

此章節論述以部分區域為主,未必有普世通用的觀點。 |

現今大陸法系中,判斷一行為是否構成犯罪的通說為犯罪三階層理論,即根據構成要件的該當性、價值評價上的違法性、行為人認識層面的有責性綜合判定行為人是否有罪。應用三段論證的這一過程稱之為定罪量刑,除了法院以外,其他任何機關及個人都不擁有將他人宣告為有罪的權利。學界另有「二階理論」的主張,在中華人民共和國亦有採取「四要件理論」定罪的方法。[7]

處理

檢調單位搜索到嫌疑人時,如認其犯罪嫌疑重大,或有潛逃、串供、滅證之虞,就會聲請法院准許羈押嫌疑人。在法院批准後,檢方通常會將其扣留於看守所或者羈留室,除非沒有保釋制度,否則有時候會准許保釋。然後,由法院傳喚被告接受審判,這個過程稱為刑事訴訟。刑事訴訟一般而言會先經過起訴程序,待法院受理案件後才會移請法官進行審判。起訴分為二種,一為由檢察官擔任原告的公訴,一為被害人自行委任律師(訴訟代理人)進行提告的自訴。

如果法院判決被告有罪,被告通常會受到判刑,例如罰金、自由刑(例如拘役、有期徒刑或無期徒刑)或者死刑等等,也有可能被處以肉刑(如果當地保留肉刑)。對於情節輕微者,可能緩刑;針對不同的情況,也有可能施以非刑罰的保安處分。如果法院判決被告無罪,就不能對其科處任何刑罰。如被告不服有罪判決,或原告不服無罪判決,仍可提出抗告,由上級法院決定要維持原判或撤銷原判之效力。一般來說,提出抗告的案件由最高法院判決確定後即為定讞,不得再訴。但若最高法院的判決違背法令或有其他不利於被告之事由,且無其他救濟管道,則可依法提出非常上訴。非常上訴成立後,即須將案件退回最高法院重審。

參考文獻

相關條目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads