热门问题

时间线

聊天

视角

大嘴秧雞

秧雞科大嘴秧雞屬下唯一一種鳥類 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

大嘴秧雞(學名:Habroptila wallacii,中國大陸作華氏秧雞),又名華氏田雞,是不會飛的大型秧雞,為印尼哈馬黑拉島特有種,棲息於島上叢林旁難以深入的西谷椰子沼澤。它的羽毛主要是深石板灰色,眼睛周圍的裸露皮膚、長而厚的喙以及雙腿均為亮紅色。華氏秧雞的鳴叫聲低沉且類似鼓點,通常伴隨着雙翅拍打的聲音。這種鳥非常容易受驚,即便是在數量相對較多的棲息地也難得一見,所以人類對其行為特徵的了解還很有限。

華氏秧雞的取食範圍包括西谷椰子樹芽和昆蟲,為分解食物還會吞下小石頭。人類對其求偶行為尚不了解,但已確知是單配偶鳥類。至今人類確認找到的鳥巢只有一處,位於腐爛的樹樁頂部,呈淺碗形,內有木片和乾樹葉。巢內有兩隻雛鳥,全身都由新孵早熟幼鳥身上常見的黑色絨羽覆蓋。華氏秧雞的生活範圍狹窄,種群數量估計在3500至1.5萬之間,屬於被國際自然保護聯盟(IUCN)分類的易危物種。當地居民收割西米椰子,並將濕地轉為種植水稻,還會直接食用華氏秧雞,導致其棲息範圍縮小,數量減少。不過,上文所述的鳥巢位於當地村民經常光顧的區域,所以華氏秧雞可能比人類預想的更能適應棲息地變化。

Remove ads

分類學

秧雞種類繁多,分布甚廣,全球共有近160種,大多是陸生或濕地鳥類,身體短小,身側扁平,以便在茂密的植被中穿行。生活在島嶼上的種群往往很快喪失飛行能力,有53種現存或近代滅絕的秧雞只生活在島上,其中就有32種不會飛。[4]

1860年,英格蘭動物學家喬治·羅伯特·格雷率先將華氏秧雞歸類,是華氏秧雞屬的僅有成員[1],華氏秧雞屬的拉丁語名「Habroptila」源自希臘語「habros」和「ptilon」,其中「habros」意為「精巧、漂亮、燦爛」,「ptilon」意為「羽毛、翅膀」[5]。種加詞「wallacii」係指英國動物學家阿爾弗雷德·拉塞爾·華萊士,他對馬來群島的生物學研究有很大的貢獻,同時也是華氏秧雞模式標本的採集者[2][6]。當地居民的稱呼包括「soisa」(發音接近「索以沙」)、「tibiales」(「提必爾斯」)和「rèie」(「瑞伊」)[7]。

| |||||||||||||||||||||||||||

| 2020年以現存物種顯示的部分親緣關係[8] |

1973年,美國鳥類學家斯托爾斯·奧爾森認為華氏秧雞、新幾內亞秧雞與栗腹秧雞等三種單型屬秧雞,皆是源自於苦惡鳥屬的共同祖先分化而成,並將新幾內亞秧雞屬(Megacrex)視為華氏秧雞屬(Habroptila)的次異名,認為兩種秧雞的分布範圍恰無重疊,可能更有地理對應(geographical counterpart)的關係[9]。1977年,美國鳥類學家西德尼·狄龍·里普利出版的《秧雞科》專著把華氏秧雞屬歸入更大的秧雞屬(Rallus),但荷蘭鳥類學家格洛夫·米斯對此建議不以為然,指出兩者的喙無論外型還是結構都完全不同[10]。2012年,美國鳥類學家傑瑞米·柯希曼(Jeremy J. Kirchman)通過分子系統發育分析線粒體DNA序列的相似程度,認為華氏秧雞屬是當地的紋秧雞屬(Gallirallus)鳥類於約莫40萬年前經過輻射進化後產生的物種,提出華氏秧雞應該屬於紋秧雞屬[3],但這個論點迄今尚未獲得學界廣泛認同。2014年的遺傳研究結果認為,目前已知與華氏秧雞屬親緣關係最近的可能是新西蘭查塔姆群島上已滅絕的大查島秧雞屬,兩屬約於1000萬年前分化,並共同構成紋秧雞屬的姊妹群[11]。

Remove ads

外形和鳴叫

華氏秧雞屬於較大型的秧雞,身長33至40厘米,不具飛行能力[1]。成年後羽毛以深石板灰色為主,下背部、臀部和翅膀有深褐色羽毛,上尾呈黑色。腹部也是石板灰,但與背面相比略偏灰白。眼睛周圍的裸露皮膚、長而厚的喙以及雙腿均為亮紅色。[12]它的雙翼彎曲處有短刺[13],雌雄外觀完全相同。迄今尚未有文獻描述亞成鳥和幼鳥的形態[12]。

華氏秧雞的外貌與近年在哈馬黑拉島亦有出現紀錄的紫水雞相似,但紫水雞體型更大,喙短而厚,額頭有紅色肉冠,腹部呈紫色,尾巴下端是白色[12]。與卡拉楊秧雞相比,華氏秧雞較大且沒有花斑條紋羽毛,兩者的分布範圍也無重疊之處[14]。

華氏秧雞的鳴叫聲低沉且類似鼓點,通常伴隨雙翅拍打的聲音[12]。當地江湖傳言認為,這種聲音是鳥用腳擊打空心的樹或腳枝產生[7]。德國鳥類學家格德·海因里希指出,當地人稱這種鳥「soisa」,意思就是鼓,還形容鳥的叫聲就像柔和的鼓點,最後可能會有響亮的尖叫聲。華氏秧雞還會發出沉悶的哼聲,與馬來豬類似,讓人想到鼾聲秧雞的叫聲。[15]華氏秧雞大多是在清晨或深夜才會鳴叫,用砍刀擊打西米椰子樹可能會引起鳥叫[12]。人類已在這種鳥巢附近錄下更安靜的叫聲[16]。另有記載認為華氏秧雞會發出巨大的尖叫聲,但未經證實,有可能實際上是棕尾苦惡鳥的聲音[12]。

Remove ads

分布和棲息地

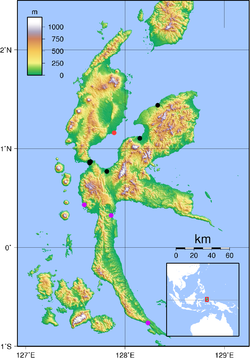

華氏秧雞棲息在哈馬黑拉島密集且到處都是尖刺的西谷椰子沼澤,特別是森林與沼澤區域鄰近的地方。有說法稱在白茅草叢發現這種鳥,但應該是誤認棕尾苦惡鳥。[12]海因里希曾於20世紀30年代在該島的西谷椰子沼澤發現華氏秧雞棲息地:[17]

我堅信,此前還沒有任何歐洲人親眼看到過這種鳥,因為這需要極其堅定的意志和嚴格的自我要求,在我看來任何人都很難做到。華氏秧雞藏身在可怕的荊棘叢中……而我已經赤腳且半裸地在這兒走了好幾個禮拜。

1950至2003年間,人類僅在西哈馬黑拉縣位於哈馬黑拉島西部半島的保護區內見過華氏秧雞,但1950年以前,哈馬黑拉島最南端都曾出現它的身影[18]。近年來的記載表明它的棲息範圍已經明顯擴大,延伸到該島東北部[16],當地人稱還曾在卡奧西北方向附近的沼澤發現這種鳥[18]。

行為特點

華氏秧雞警覺性強,棲息地難以深入,所以人類對其行為習性的了解還很有限,得到確認的目擊數量都極少[19]。根據文獻記載,它的取食範圍包括西谷椰子樹芽和昆蟲,還會吞食掉落的西谷椰子枝幹,但尚不明確此舉究竟是以腐爛的植物為食還是尋找其他食物[18]。與其他秧雞相同,華氏秧雞也會吞下小石頭,用於磨碎砂囊中的食物[12]:39。

人類對華氏秧雞築巢前的求偶行為尚不了解,但已確知是單配偶鳥類。曾有記載聲稱發現四到五隻帶有條紋羽毛的幼鳥,但秧雞通常沒有這樣的羽毛,所以這份記錄很可能不實。[18]華氏秧雞的幼鳥大多很早熟,身上由黑色絨羽覆蓋,無論頭部還是裸露的皮肉都沒有花斑條紋羽毛裝飾[20]。

2010年11月,有人在距哈馬黑拉島阿凱塔賈維-洛洛巴塔國家公園乾旱沼澤森林僅46米的腐爛樹樁頂部發現華氏秧雞巢穴,鳥巢離地約一米,深15厘米,巢底有一層小木片並夾雜枯葉。蛋殼主體呈棕白色,並有大小不一的深褐或黑色斑點。巢內有兩隻幼鳥,全身被黑色絨毛覆蓋,爪尖為白色(相當於人類拇指甲位置)和粉色(人類食指甲位置)。喙同樣以黑色為主,只有尖端是白色,雙腿為棕色並有黑色條紋。眼睛有灰色虹膜和藍色瞳孔。秧雞孵化後很快就會離巢,所以這兩隻幼鳥估計還只出殼一到兩天。[16]

Remove ads

保護狀況

分布範圍有限的鳥類特別容易受人類活動影響,北摩鹿加特有鳥類區的26種鳥有八種易危,華氏秧雞便是其一[18]。所有秧雞科約有四分之一受威脅,不會飛的島嶼鳥類更是如此,1600年後至少已有15種滅絕[12]:56–61。估計存世的華氏秧雞僅有3500至1.5萬隻[19],國際自然保護聯盟因此將這種分布範圍狹窄、數量也少的鳥類歸入易危物種[1]。不過,考慮到人類對其所知甚少,這種鳥可能比上述預估更為常見[18]。

當地居民收割西米椰子並將沼澤地轉變成稻田或魚塘,導致華氏秧雞棲息範圍縮減[18][1]。這種鳥還是當地頗為珍貴的食物,人們會製造陷阱捕捉並派狗獵殺[12]。上文所述的鳥巢位於當地村民經常光顧的區域,所以華氏秧雞可能比人類預想的更能適應棲息地變化。2008和2011年,有人在哈馬黑拉島東北部發現它的蹤影,該筆紀錄拓展了該物種已知的棲息範圍[16]。

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads