热门问题

时间线

聊天

视角

印度河流域文明

青銅時代南亞的文明 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

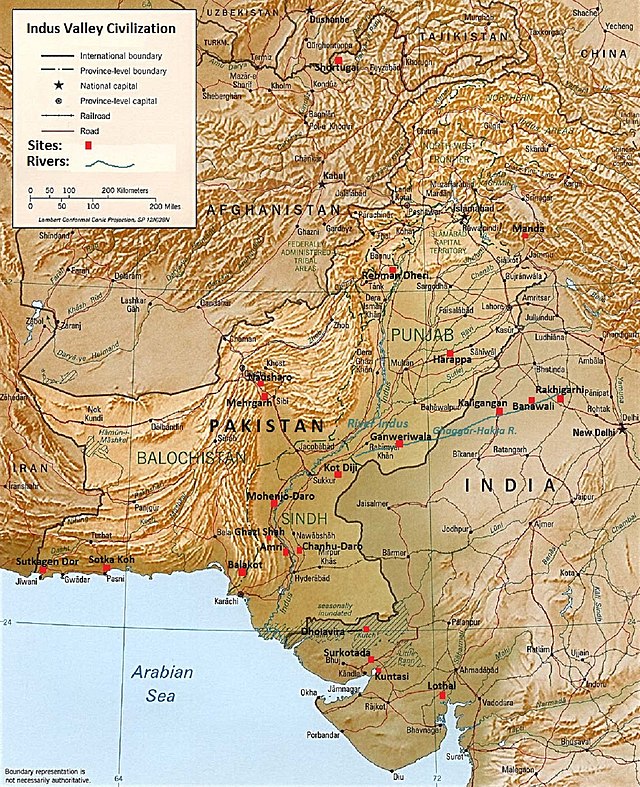

印度河流域文明[1](英語:Indus Valley Civilisation,簡稱IVC),又稱哈拉帕文明(英語:Harappan Civilisation),是南亞西北部的一個青銅時代文明,存在於公元前3300年至公元前1300年之間,其成熟時期則在公元前2600年至公元前1900年之間。[2][a]它與古埃及和美索不達米亞的文明同為近東和南亞的三大早期文明之一,且是其中分佈最廣泛的,其遺址遍佈與今日巴基斯坦大部分地區、印度西北部和阿富汗東北部。[3][b]這個文明曾在印度河的沖積平原上繁盛一時,印度河縱貫巴基斯坦全境,同時也在一套由季風常年提供雨水補給的河流系統沿岸蓬勃發展,這些河流曾流經印度西北部和巴基斯坦東部季節性河流格加爾-哈克拉河附近。[2][4]

"哈拉帕"這個名詞也適用於印度河流域文明,出自其典型遺址哈拉帕。這個遺址於20世紀初首次在當時英屬印度的旁遮普省(現為巴基斯坦旁遮普省)開始挖掘。[5][c]哈拉帕遺址及其後不久的摩亨約達羅遺址被發現,讓於1861年英屬印度政府成立的印度考古研究所所展開的工作成就達到頂峰。[6]在同一地區存在更早和更晚的文化,稱為"早期哈拉帕文化"和"晚期哈拉帕文化"。早期哈拉帕文化由新石器時代文化發展而來,其中最早且最著名的一個是以巴基斯坦俾路支省的梅赫爾格爾命名。[7][8]哈拉帕文明有時也被稱為成熟哈拉帕文化,以與早期文化有所區分。

古代印度河流域的城市以其城市規劃、燒製磚房、精密排水系統、供水系統、大型非住宅建築群以及手工藝和冶金學而聞名。[d]當時的摩亨約達羅和哈拉帕的人口很可能已增長到30,000至60,000人,[10]此文明在鼎盛時期的人口總數可能在一百萬到五百萬之間。[11]在公元前三千年期間,由於當地氣候逐漸乾旱,可能是導致其進入城市化的最初誘因。但到最終,水供應減少卻導致此文明滅亡,造成其人口向東擴散。[e]

業經報告的成熟哈拉帕文明遺址超過一千個,且有近一百個受到挖掘,[f]但只發現五個主要城市中心:[12][g]印度河下游的摩亨約達羅(於1980年被聯合國教科文組織宣佈為世界遺產,名稱為"摩亨約達羅考古遺址")、旁遮普西部地區的哈拉帕、喬利斯坦沙漠中的加內里瓦拉、印度古吉拉特邦西部的多拉維拉(於2021年被宣佈為聯合國教科文組織世界遺產,名稱為"多拉維拉:哈拉帕古城"),以及印度哈里亞納邦的拉基加爾希。[13][h]由於目前尚未發現有直接的哈拉帕語文字記載,且此文明的文字至今尚未能被解讀,因此其語言歸屬尚無法確定。[14]部分學者傾向於認為它與達羅毗荼語系或埃蘭-達羅毗荼語系有關。[15][16]

Remove ads

詞源

印度河流域文明以印度河水系命名,其早期遺址在這條河流的沖積平原上被發現,且部分受到挖掘。[17][i]

依照考古學的傳統,該文明有時也以其典型遺址哈拉帕而命名為"哈拉帕文明",哈拉帕是1920年代其中首個被挖掘的遺址,尤其在1947年印度獨立後,該國考古研究所的用語中,這種稱呼尤為常見。[18][j]

格加爾-哈克拉這個名稱在現代用於印度河流域文明的標籤中佔有重要地位,因為在印度西北部和巴基斯坦東部的格加爾-哈克拉河沿岸均發現有大量遺址。[19]"印度河-薩拉斯瓦蒂文明(Indus-Sarasvati Civilisation)"和"信德-薩拉斯瓦蒂文明(Sindhu-Saraswati Civilisation)" 等名稱也曾被本土雅利安人主義的支持者在文獻中使用,原因為將格加爾-哈克拉河與《梨俱吠陀》早期章節中描述的薩拉斯瓦蒂河假定為同一條河流,梨俱吠陀是公元前兩千年用吠陀梵語寫成的一部讚美詩集,[20][21]但文獻內容與印度河流域文明的成熟階段無關。

最近的地球物理研究顯示格加爾-哈克拉河與《梨俱吠陀》中描述,由融雪補給的薩拉斯瓦蒂河不同,前者是一個由常年季風雨補給的河流系統,大約在四千年前此文明衰落期時變成季節性河流。[4][k]

Remove ads

範圍

印度河流域文明大致與古代世界的其他河流文明時期重疊:尼羅河沿岸的古埃及、幼發拉底河和底格里斯河所灌溉的美索不達米亞,以及黃河和長江流域的中國。此文明到成熟階段已擴展到比其他文明更為廣大的區域,核心區域沿著印度河及其支流的沖積平原向上延伸1,500公里(900英里)。這個文明還在文化與經濟上影響周邊廣達十倍的區域,而這些地區的動植物群和自然環境與文明的核心地區並不相同。[22][l]

農業約於公元前6500年在俾路支斯坦,即印度河沖積層的邊緣地區興起。[23][m][24][n]定居生活在接下來的數千年裡逐漸進入印度河平原,為鄉村和城市聚落的發展奠下基礎。[25][o]更有組織的定居生活反過來導致人口出生率淨增加。[23][p]摩亨約達羅和哈拉帕這兩個大型城市中心的人口很可能增長到30,000到60,000人,而在文明鼎盛時期,印度次大陸的人口增長到400萬到600萬人。[23][q]在此期間,由於人類和馴養動物的密切生活環境導致傳染病的發生率增加,人口死亡率也隨之上升。[24][r]根據一項估計,印度河流域文明鼎盛時期的人口可能在一百萬到五百萬之間。[26][s] 在這個文明的鼎盛時期,其涵蓋範圍從西部的俾路支省延伸到東部的印度北方邦西部,從北部的阿富汗東北部到南部的古吉拉特邦。[20]最多的遺址位於旁遮普地區、及印度的古吉拉邦、哈里亞納邦、拉賈斯坦邦、北方邦、查謨和喀什米爾 (聯邦屬地)、[20]和巴基斯坦的信德省和俾路支省。[20]沿海聚落從西俾路支省的Sutkagan Dor[27]延伸到古吉拉特邦的洛塔。[28]一個印度河流域文明遺址在阿富汗阿姆河河畔的肖爾圖蓋被發現,這是目前已發現印度河流域文明最北端的遺址。[29]在巴基斯坦西北部的古馬勒河河谷,[30]在查謨縣附近的比亞斯河畔的曼達,[31]以及在距離德里僅28公里(17英里)的欣登河畔的阿拉姆吉爾普爾。[32]印度河流域文明已發現最南端的遺址是馬哈拉什特拉邦的代馬巴德。印度河流域遺址最常在河流附近出現,但也存在於古老的海岸線上,[33]例如在卡特·巴拉,[34]以及島嶼上,例如多拉維拉。[35]

Remove ads

發現與挖掘歷史

总结

视角

"有三位我不能不提的學者,分別是已故的R.D.班納吉先生,他即使沒有直接發現摩亨約達羅本身,至少也歸功於他發現其古老的年代,以及他在挖掘工作上的兩位直接繼任者 - M.S.瓦茨先生和K.N.迪克希特先生。……或許除我之外,沒其他人能完全體會他們在摩亨約達羅最初三個季度裡,進行發掘所面對的困難與艱辛。"

摘自約翰·馬歇爾主編的"摩亨約達羅與印度河流域文明", 倫敦:亞瑟·普羅布斯海因出版社,1931年出版。[36]

首次現代關於印度河流域文明遺跡的記載,是出自一位英國東印度公司軍隊的逃兵查爾斯·馬森的敘述。[37]馬森於1829年途經旁遮普邦,為公司收集有用的情報以換取寬恕。[37]這項安排中的一項是將他在旅行期間獲得的任何歷史文物交給公司。馬森精通古典文學,特別是亞歷山大大帝的征伐戰役,他選擇一些與亞歷山大戰役相關的城鎮進行遊歷,這些城鎮的考古遺址曾被隨軍編年史家記錄下來。[37]馬森在旁遮普的重大考古發現是哈拉帕(位於印度河支流拉維河河谷)。馬森對哈拉帕豐富的歷史文物(許多是半掩埋在地裡)進行大量筆記和插圖。馬森於1842年將他對哈拉帕的觀察收錄在其著作《俾路支斯坦、阿富汗和旁遮普的各種旅程敘事(Narrative of Various Journeys in Baluchistan, Afghanistan, and the Punjab)》中。他將哈拉帕遺址的年代定為有記載的歷史時期,錯誤地認為它曾在亞歷山大戰役期間曾受到描述。[37]哈拉帕遺址的超乎尋常規模,以及幾個由長期侵蝕形成的大土丘給馬森留下深刻印象。[37][t]

兩年後,東印度公司與亞歷山大·伯恩斯(Alexander Burnes)簽訂合同,讓他乘船沿印度河而上,評估讓公司軍隊經由水路移動的可行性。[37]伯恩斯也在哈拉帕停留,他注意到該遺址古老磚石建築中所用的燒製磚塊,但也注意到當地居民對這些磚塊的任意掠奪。[37]

縱然有前述報告,在英國於1848-49年吞併旁遮普後,哈拉帕當地遺跡中的磚塊仍受大量掠奪。此類磚塊被用作旁遮普鋪設鐵路的道碴。[39]在1850年代中期,木爾坦和拉合爾之間近160公里(100英里)的鐵道就是由哈拉帕磚塊的道渣所支撐的。[39]

在東印度公司解散並建立英國王室對印度的統治三年後的1861年,隨著印度考古研究所 (ASI) 成立,次大陸的考古學變得更加正式和組織化。[40]研究所的首任局長亞歷山大·康寧漢曾於1853年訪問哈拉帕並注意到其雄偉的磚牆,他再次造訪以進行調查,但此時該遺址的整個上層已被剝離。[40][41]他最初希望證實哈拉帕是中國僧侶玄奘在公元七世紀旅行中提到的一個失落佛教城市,但這一目標難以實現,[41]康寧漢仍在1875年發表他的發現報告。[42]首次解釋一個帶有未知文字的哈拉帕印璽,並斷定其起源並非來自印度。[42][43]

此後對哈拉帕的考古工作陷入停滯,直到英屬印度新任總督寇松勳爵推動通過《1904年古蹟保存法》,並任命約翰·馬歇爾 (考古學家)領導印度考古研究所。[44]受馬歇爾指派勘測哈拉帕的希拉南德·薩斯特里在幾年後提出的報告,稱該遺址並非源自佛教,暗示其更為古老。[44]馬歇爾依據1904年古蹟保存法將哈拉帕徵收,由研究所接管,並指示考古學家達亞·拉姆·薩尼開始對遺址的兩個土丘進行挖掘。[44]

沿著信德省印度河主幹道再往南,原本少受干擾的摩亨約達羅遺址又引起人們的注意。[44]馬歇爾派遣一批又一批的印度考古研究所人員(包括D.R.班達卡 (1911年)、R.D.班納吉(1919年, 1922–1923年) 和M.S.瓦茨 (1924年)[45])對該遺址進行勘測。班納吉(Banerji)於1923年第二次造訪摩亨約達羅時,致函馬歇爾,推測該遺址起源於"遠古時代",並指出其一些文物與哈拉帕的文物具有一致性。[46]瓦茨(Vats)於1923年晚些時候在與馬歇爾的通信中,更具體指出在兩處遺址發現的印璽和文字存在一致性。[46]馬歇爾根據這些意見的重要性,命令將兩處遺址的關鍵數據匯集到一處,並邀請班納吉和薩尼進行討論。[47]到1924年,馬歇爾已確信這些發現的重要性,並於1924年9月24日在《倫敦新聞畫報》上宣示初步,但引人注目的公開暗示:[17]

考古學家很少有機會像海因里希·謝里曼在希臘梯林斯和邁錫尼,或是馬爾克·奧萊爾·斯坦因在中國的新疆及甘肅沙漠中,偶然發現一個早已被遺忘的文明遺跡。然而,此時此刻,看起來我們正站在印度河平原上這樣一個發現的門檻上。

在一週後的《倫敦新聞畫報》下一期,刊出英國亞述學家阿奇博爾德·塞伊斯指出在美索不達米米亞和伊朗的青銅時代地層中發現有非常相似的印璽,而首次有力地暗示它們的年代,隨後其他考古學家也證實這一點。[48]針對摩亨約達羅進行系統性挖掘工作於1924-25年由迪克希特領銜展開,隨後由H. Hargreaves (1925–1926) 和Ernest J. H. Mackay(1927–1931) 繼續。[45] 到1931年,摩亨約達羅大部分區域已被挖掘,但零星的挖掘工作仍在繼續,例如1944年被任命為印度考古研究所新任所長的莫蒂默·惠勒領導的挖掘工作,參與者中有巴基斯坦的艾哈邁德·哈桑·達尼教授。[49]

在1947年印巴分治後,由於大多數已挖掘的印度河流域文明遺址位於劃歸巴基斯坦的領土內,印度考古研究所的管轄範圍因而縮小,僅在劃歸印度的格加爾-哈克拉河系沿線進行大量的勘測和挖掘。[50][u]有人推測格加爾-哈克拉河系可能會發現比印度河流域盆地更多的遺址。[51]根據考古學家Ratnagar的說法,印度許多格加爾-哈克拉河遺址和巴基斯坦的印度河流域遺址實際上屬於地方性的文化。一些遺址顯示曾與哈拉帕文明有接觸,但只有少數是完全發展成熟的哈拉帕遺址。[52]截至1977年,約90%已發現的印度河文字印璽和刻有銘文的物品是在巴基斯坦印度河沿岸的遺址中發現,而其他遺址中的發現僅佔其餘的10%。[v][53][54]到2002年,被發現的成熟哈拉帕城市和聚落超過1,000個,其中僅不到一百個已被挖掘,[f]主要分佈在印度河、格加爾-哈克拉河及其支流的區域。然而,只有五個主要城市遺址:哈拉帕、摩亨約達羅、多拉維拉、加內里瓦拉和拉基加爾希。[55]截至2008年,印度報告有約616個遺址,[20]而巴基斯坦報告有406個遺址。[20]

在1947年後,印度考古研究所為配合新國家追求國家統一和歷史延續的目標,試圖將考古工作"印度化"。而在巴基斯坦,國家當務之急是倡導伊斯蘭文化遺產,因此早期遺址的考古工作是交由外國考古學家處理。[56]印巴分治後,於1944年起曾擔任印度考古研究所所長的莫蒂默·惠勒負責監督巴基斯坦考古機構的建立,後來加入聯合國教科文組織以進行保護摩亨約達羅遺址的工作。[57]摩亨約達羅和哈拉帕的其他國際合作項目中包含有德國的阿亨工業大學摩亨約達羅研究計畫、義大利摩亨約達羅考察團,以及由美國考古學家喬治·F·戴爾斯創立的美國哈拉帕考古研究計畫 (HARP)。[58]在俾路支省波倫山口下的一次突發山洪,意外暴露出部分考古遺址後,法國考古學家讓-弗朗索瓦·雅里熱及其率領的團隊於1970年代早期開始在梅赫爾格爾進行挖掘。[59]

Remove ads

年表

古代印度河的城市有"社會等級制度"、"書寫系統"、"大型城市規劃"和"遠途貿易",而讓考古學家將其標記為一個成熟的"文明"。[60]哈拉帕文明的成熟階段從約公元前2600年持續到公元前1900年。若納入其前身和後繼文化 - 分別稱為早期哈拉帕文化和晚期哈拉帕文化 - 整個印度河流域文明可被視為從公元前33世紀持續到公元前14世紀。它是印度河流域傳統的一部分,此傳統也包括梅赫爾格爾的前哈拉帕時期居民點(印度河流域最早的農業遺址)。[8][61]

學者將印度河流域文明採用幾種分階段方式。[8][61]最常用的一種將印度河流域文明分為早期哈拉帕階段、成熟哈拉帕階段和晚期哈拉帕階段。[62]美國考古學家吉姆·G·謝弗所提的另一種方法將更廣泛的印度河流域傳統劃分為四個時期:"早期食物生產時代"的前哈拉帕時期,以及區域化、整合和在地化時代,這些大致與早期哈拉帕、成熟哈拉帕和晚期哈拉帕階段相對應。[7][63]

Remove ads

前哈拉帕時代:梅赫爾格爾

梅赫爾格爾是一處位於巴基斯坦俾路支省的新石器時代(公元前7000年至約公元前2500年)的山區遺址,[72]它為印度河流域文明的興起提供新的見解。[60][w]梅赫爾格爾是南亞最早有農業和畜牧業證據的遺址之一。[73][74]梅赫爾格爾受到近東新石器文化的影響,[75]在"馴化小麥品種、農業早期階段、陶器、其他考古文物、一些馴化植物和放養動物"之間存在相似之處。[76][x]

讓-弗朗索瓦·雅里熱主張梅赫爾格爾具有獨立起源。雅里熱指出"農業經濟完全從近東引入南亞的假設",[77][x][y][z]以及美索不達米亞東部和印度河谷西部新石器時代遺址之間的相似之處,這些都是此類遺址之間存有"文化連續性"的證據。但鑑於梅赫爾格爾的原創性,雅里熱的結論是梅赫爾格爾具有更早的當地背景,而不是"近東新石器文化的附屬(末梢)"。[77]

考古學家盧卡奇(Lukacs)和漢普希爾(Hemphill)認為梅赫爾格爾最初是當地發展而來,文化發展具有連續性,但人口發生變化。根據盧卡奇和漢普希爾的說法,雖然梅赫爾格爾的新石器時代和銅石並用時代(即銅器時代)文化之間存在很強的連續性,但牙齒證據顯示銅石並用時代的人口並非源自梅赫爾格爾的新石器時代人口,[91]這"表明存在中等程度的基因流動"。[91][aa]學者馬斯卡倫哈斯等人(2015年)指出,"梅赫爾格爾墓葬中從托高(Togau)階段(公元前3800年)開始出現新的,可能是西亞的人體類型"。[92]

學者加列戈·羅梅羅(Gallego Romero)等人(2011年)表示,他們對印度乳糖耐受性的研究顯示"學者賴希等人(2009年)發現的西歐亞基因加入,主要反映來自伊朗和中東的基因流動"。[93]他們進一步指出,"南亞最早的牛群放牧證據來自印度河流域的梅赫爾格爾遺址,其年代可追溯到7,000年前"。[93][ab]

Remove ads

早期哈拉帕

早期哈拉帕階段,以附近的拉維河命名,從公元前約3300年持續到公元前2800年。它始於山區農民逐漸從其山區家園遷徙到低地河谷,[95]並與西部格加爾-哈克拉河河谷中發現的哈克拉陶器文化階段相關,早於科特·迪吉階段(公元前2800-2600年,哈拉帕2期),該階段以巴基斯坦信德省北部摩亨約達羅附近的一個遺址命名。最早的印度河文字可追溯到公元前三千年。

較早村莊文化的成熟階段以巴基斯坦的雷赫曼·德里和阿姆里為代表。[96]科特·迪吉代表通向成熟哈拉帕的階段,其城堡代表著集權統治和日益城市化的生活品質。這一階段的另一個城鎮 - 卡利班甘 - 位於印度格加爾-哈克拉河畔。[97][98]

貿易網絡將這種文化與相關的區域文化和遠方的原材料來源(包括用於製作珠飾的青金石及其他材料)連結。此時的村民已將多種作物馴化,包括豌豆、芝麻、椰棗和棉花,以及動物,包括水牛。早期哈拉帕社群在公元前2600年轉變為大型城市中心,自此進入成熟哈拉帕階段。最新研究顯示印度河流域居民已從村莊遷徙到城市。[99][100]

早期哈拉帕階段的最後階段特點是以大型圍牆環繞的聚落、貿易網絡擴張,以及區域社群在陶器風格、飾品和帶有印度河文字的印璽等方面,越來越整合形成一種 "相對統一"的物質文化,而過渡到成熟哈拉帕階段。[101]

Remove ads

成熟哈拉帕

根據研究人員吉奧桑(Giosan)等人 (2012年) 的說法,亞洲季風緩慢南移最初使得印度河流域的村莊能夠透過控制印度河及其支流的洪水而發展。仰賴洪水支持的農業帶來大量的農業產量,進而支持城市的發展。印度河流域文明的居民並未發展出灌溉能力,而主要依賴季節性季風帶來的夏季豐沛水量。[4]研究人員布魯克(Brooke)進一步指出,先進城市發展與降雨量減少同時發生,而可能促使朝向更為大型城市中心的重組。[103][e]

根據研究人員吉姆·G·謝弗和D.A. Lichtenstein(D.A.利希滕斯坦)的說法,[104]成熟的哈拉帕文明是"印度和巴基斯坦邊界格加爾-哈克拉河谷地中三個不同的文化 - 巴戈爾 (Bagor)、哈克拉 (Hakra) 和科特·迪吉互相融合後所形成。"。[105]

此外,根據研究人員Maisels (2003) 較近的研究總結,"哈拉帕的文化生態圈是由科特·迪吉/阿姆里-納爾 (Kot Dijian/Amri-Nal) 的綜合體遺址群,"哈克拉陶器實際上早於科特·迪吉的陶器"。他認為這些地區是"催化劑,促成哈克拉、科特·迪吉吉和阿姆里-納爾文化元素的融合,最終形成我們所認識的早期哈拉帕 (早期印度河流域文明) 的整體形態"。[106]

到公元前2600年,早期哈拉帕社群發展成大型城市中心,包括現代巴基斯坦的哈拉帕、加內里瓦拉、摩亨約達羅,以及現代印度的多拉維拉、卡利班甘、拉基加爾希、魯普納加爾和洛塔。[107]總計已發現超過1,000個聚落,主要分佈在印度河與格加爾-哈克拉河及其支流的廣泛區域。[f]

Remove ads

印度河流域文明展現出精巧且技術先進的城市文化,使其成為該地區最早的城市中心。市政城鎮規劃的品質表明當時的城市規劃知識和高效的市政管理,高度重視衛生,或者,他們也可能非常重視進行宗教儀式的便利性。[108]

正如在哈拉帕、摩亨約達羅以及最近部分挖掘的拉基加爾希中所見,這種城市規劃包含世界上已知最早的城市衛生系統。在城市內部,個別住家或住家群從水井取水。污水從一個看似專供沐浴的房間被引導至有覆蓋的排水道,排水道沿著主要街道分佈。房屋只面向內部庭院和小巷。該地區一些村莊的房屋建造在某些方面仍然保留著與古代哈拉帕人建造房屋有相似之處。[ac]

古代印度河流域在各城市發展和使用的污水和排水系統,比中東同期城市遺址中的任何系統都要先進,甚至比當今巴基斯坦和印度許多地區的系統更有效率。哈拉帕人先進的建築體現於他們的船塢、糧倉、倉庫、磚造平台和防護牆。印度河流域文明城市巨大的城牆最可能保護哈拉帕人免受洪水侵襲,並可能用於阻止軍事衝突。[110]

城堡的用途仍有爭議。與該文明的同期文明 - 美索不達米亞和古埃及形成鮮明對比的是這裡沒有建造大型紀念性建築。目前沒有確鑿的證據表明存在宮殿或寺廟。[111]有些建築被認為是糧倉。在一個城市中發現有一個巨大的、建造精良的浴池("大浴池"),這可能是一個公共浴池。雖然城堡建有圍牆,但這些建築是否具有防禦性功能,尚不明確。

大多數城市居民似乎是商人或工匠,他們與從事相同職業的人居住在界線分明的社區內。城市中使用來自遙遠地區的材料以製成印璽、珠子和其他物品。在發現的文物中,有美麗的琉璃彩陶珠。皂石印璽上刻有動物、人物(可能是神祇)和其他類型的銘文(包括此文明尚未被破解的書寫系統)。這些印璽有一部分是用來在交易貨物上壓印泥封的。

程式中有些房屋比其他房屋大,但印度河流域文明的城市以其相對上明顯的平等主義而聞名。所有房屋都能使用取水和排水設施,給人一種財富集中度相對較低的社會印象。[112]

Remove ads

考古記錄沒有直接提供關於哈拉帕社會權力中心或描繪掌權者的答案。但有跡象表明當時確有做出並施行複雜的決策。例如:大多數城市都以高度統一且規劃良好的網格模式建造,表明它們是由中央權力機構所規劃、哈拉帕文物(如陶器、印璽、砝碼和磚塊)表現出非凡的統一性、[113]建有公共設施和紀念性建築,[114]以及喪葬象徵意義和墓葬品(陪葬物品)的異質性。[115]

對於此的一些主要理論有:

- 單一國家理論:鑑於文物的高度相似性、規劃聚落的證據、磚塊尺寸的標準化比例,以及聚落選址靠近原材料來源,暗示可能存在一個統一的國家。

- 多個獨立統治者理論:認為沒有單一的統治者,而是像摩亨約達羅這樣的主要城市,都有各自獨立的統治者,哈拉帕也有其獨立的統治者,以此類推。

印度河流域文明的人們在測量長度、質量和時間方面達到極高的精確度。他們是最早發展出統一重量和度量衡系統的文明之一。對現有物品的比較,顯示印度河地區的度量衡存在大規模差異。他們最小的刻度單位,標記在古吉拉特邦洛塔發現的一把象牙尺上,約為1.704毫米,這是青銅時代刻度上已知最小的刻度。哈拉帕工程人員在所有實際用途中都遵循十進制測量法,包括其六面體砝碼所揭示的質量測量。

這些燧石砝碼的比例為5:2:1,單位重量包括0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200和500。每個單位約重28克,類似於英國的英制單位或希臘的uncia系統,較小的物品則以相似的比例,單位為0.871進行稱重。然而如同其他文化一樣,實際的重量在整個地區並非完全統一。後來在傳聞中由考底利耶撰寫的《政事論》(公元前4世紀)中使用的度量衡,與洛塔使用的度量衡相同。[117]

Remove ads

考古學家發現許多印度河流域的印璽、陶器和赤陶製品,以及極少數的石雕、一些黃金首飾和青銅器皿。在挖掘地點也發現一些結構細節精確的赤陶、青銅和皂石小雕像,其中赤陶雕像可能多為玩具。[118]哈拉帕人還製作各種玩具和遊戲,其中包括在摩亨約達羅等遺址發現的立方骰子(其面上有一到六個孔洞)。[119]

赤陶塑像中有牛、熊、猴子和狗。在成熟時期遺址的大部分印璽上所描繪的動物尚未能被明確辨識。它部分像牛,部分像斑馬,又帶有一隻雄偉的角,一直引發學者的猜測。目前並無足夠的證據以證實該圖像具有宗教或崇拜意義的說法,但由於圖像相當普遍,引發一個問題:印度河流域文明圖像中的動物是否為一種宗教象徵。[120]

哈拉帕文化所有階段都有豐富的工藝,包括"貝殼加工、陶瓷製作以及瑪瑙和釉面皂石珠飾製作",這些材料被用於製作項鍊、手鐲和其他飾品。其中一些工藝至今仍在印度次大陸流傳。[114]在哈拉帕遺址中發現的一些化妝品和盥洗用品(一種特殊的梳子(kakai)、眼線粉和一種特殊的三合一盥洗用具),在現代印度仍有類似的對應物。[121]另外又發現赤陶女性小雕像(約公元前2800-2600年),其"髮線"(頭髮分界線)處塗有紅色顏料。[121]

考古學家在洛塔遺址中(於公元前2000至3000年間)發現類似西洋棋的棋盤碎片。[122]

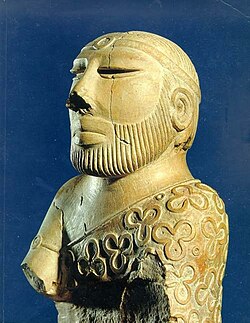

在摩亨約達羅所發掘的物件,最初存放在拉合爾博物館,但後來轉移到新德里的印度考古研究所總部,那裡正計劃為英屬印度的新首都建造一座新的帝國中央博物館(Central Imperial Museum),計畫中至少有一部分藏品會公開展出。當時印度獨立已迫在眉睫,但直到後期才出現印巴分治的結果。新建國的巴基斯坦當局要求印度歸還在其境內挖掘到的摩亨約達羅文物,但印度當局拒絕。最終兩國家達成協議,總計約12,000件文物(多數為陶器碎片)以平均方式分配。有時這種分配極其嚴格,連項鍊和腰帶上的珠子都要分成兩堆,力求數量均等。至於"兩件最著名的雕塑",巴基斯坦要求並獲得名為祭司王(史前雕像),而印度則保留體積小得多的舞女 (史前雕塑)。[123]

在較後時期出現的藝術論著《樂舞論》(約公元前200年至公元200年)根據發聲方式將樂器分為四類:弦樂器、膜鳴樂器、固體樂器和氣鳴樂器 - 很有可能此類樂器自印度河流域文明時期就已存在。{sfn|Flora|2000|p=319}}考古證據顯示當時已使用簡單的搖鈴和閉管笛,而圖像證據則暗示早期已使用到豎琴和鼓。[124]印度河流域文明的一個形意符號包含有已知最早的弓形豎琴描繪,其年代可追溯到公元前1800年以前。[125]

-

摩亨約達羅珠飾,公元前2600-1900年,紅玉髓和赤陶,大英博物館

-

車輪上的公羊頭鳥(可能是玩具),公元前2600-1900年,赤陶,吉美國立亞洲藝術博物館(巴黎)

在印度河流域文明遺址中發現有少數寫實的雕像,其中最著名的是在摩亨約達羅發現的瘦肢舞女青銅蠟模鑄造雕像,這位女士佩戴手鐲。在哈拉帕的正規地層發掘中,還發現另外兩尊寫實但殘缺的雕像,它們展現出近乎古典風格的人體結構:一尊看似男性的舞者,以及一尊紅色碧玉製成的男性軀幹,稱為哈拉帕軀幹(red jasper male torso),兩者現均藏於德里國家博物館。約翰·馬歇爾看到哈拉帕的這兩尊雕像時,感到非常驚訝:[126]

當我第一次看到它們時,我難以相信它們是史前的作品。它們似乎完全顛覆所有關於早期藝術和文化的既定觀念。如此造型在古希臘化時代之前的世界是前所未聞,因此我認為肯定有某些錯誤存在,這些塑像一定是錯誤置入比它們實際所屬年代早約3000年的地層……現在這些小雕像符合人體解剖學上的真實性令人震驚。這讓我們不禁發覺,遠在印度河畔的古老雕塑家們的藝術成就可能早已超越我們對希臘藝術的既有認知。" [126]

這些小雕像因其呈現人體姿態的先進風格而持續引起爭議。關於紅色碧玉軀幹,發現者瓦茨(Vats)聲稱其屬於哈拉帕時期,但馬歇爾認為這尊雕像可能屬於歷史時期,年代可追溯到笈多王朝,並將其與晚得多的洛哈尼普爾軀幹(公元前3 - 2世紀)進行比較。[127]另一尊相當相似的灰色石質舞者男性軀幹,也在約150米外的可靠成熟哈拉帕地層中被發現。總體而言,人類學家格雷戈里·波塞爾傾向於認為這些小雕像可能代表成熟哈拉帕時期印度河流域文明藝術的巔峰。[128]

-

男性舞者軀幹,公元前2400-1900年,石灰石,高:9.9公分,新德里國立博物館

-

舞女 (史前雕塑),公元前2400-1900年,高:10.8公分,新德里國立博物館

在遺址中已發現有數千枚皂石印璽,其物理特徵相當一致。它們的大小從邊長2到4厘米(3⁄4到1 +1⁄2英寸)的正方形不等。大多數情況下,印璽的背面有一個穿孔的凸鈕,以便穿繩握持或作為個人飾物。此外還有大量的印紋倖存下來,其中只有少數能與印璽匹配。絕大多數印度河文字的都是出自印璽上的簡短符號組合。[129]

在摩亨約達羅發現的印璽中,有一枚描繪一個倒立的人物,而另一枚名為帕舒帕蒂印璽上則描繪有一個盤腿而坐的人物,有人稱之為類似瑜伽的姿勢(見下圖)。這位人物的身份有各種不同的推測。約翰·馬歇爾認為其與印度教濕婆神相似。[130]

印璽中也出現一位具有牛角、牛蹄和牛尾的人形神祇,特別是出現在與一隻有角的虎狀野獸搏鬥的場景中。這位神祇被拿來與美索不達米亞的牛人恩奇都作比較。[131][132][133]另有幾枚印璽描繪一名男子與兩隻獅子或老虎搏鬥的場景,這是西方和南亞文明中常見的眾獸之主概念。[133][134]

-

印璽,公元前3000-1500年,焙燒滑石,2 × 2公分,大都會藝術博物館

-

泥封印璽和現代印模:獨角獸與香爐(?),公元前2600-1900年,燒製滑石,3.8 × 3.8 × 1公分,大都會藝術博物館

-

帶有獨角獸和銘文的印璽,公元前2010年,滑石,尺寸:3.5 x 3.6公分;克利夫蘭藝術博物館

-

印度憲法首頁上繪製的印璽

总结

视角

印度河流域文明可能擁有與今日南亞各地可見,類似的牛車,以及船隻。這些船隻大多可能很小,屬於平底船,或許由帆驅動,類似於今天在印度河上可看到的船隻。然而法國考古學家H.-P. ·弗朗克福特也發現一個廣泛用於灌溉的渠道網絡。[141]

印度河流域文明地區在銅石並用時代的公元前4300-3200年期間,其陶器與南土庫曼斯坦和伊朗北部有相似之處,表明當時有相當大的人類流動性和貿易往來。在早期哈拉帕時期(約公元前3200-2600年),陶器、印璽、小雕像、飾品等方面中的相似性,證明與中亞和伊朗高原之間有頻繁的商隊貿易。[142]

從此文明文物的散佈情況判斷,其貿易網絡在經濟上已整合有廣闊的區域,包括阿富汗部分地區、經由阿曼灣與阿拉伯海相連的波斯沿海地區、印度北部和西部,以及美索不達米亞,而促成印度河 - 美索不達米亞關係的發展。對哈拉帕墓葬中個體牙釉質的研究,顯示有些居民是從印度河谷以外的地區遷徙到這座城的。[143]對土庫曼斯坦戈努爾德佩和伊朗沙赫爾-蘇赫特青銅時代遺址墓葬進行的古代DNA研究,已鑑定出11名南亞血統的個體,他們被認為源自成熟印度河流域文明。[144]

在哈拉帕文明中期階段,哈拉帕與美索不達米亞文明之間就存在著廣泛的海上貿易網絡,許多商業活動由"來自迪爾蒙(即現代巴林、東阿拉伯半島和位於波斯灣的費拉卡島)的中間商"處理。[145]這種遠距離海上貿易隨著木板建造船隻的發展變得可行,這些船隻配備單一中置桅杆,支撐由編織蘆葦或布料製成的風帆。[146]

然而,涉及哈拉帕文明的海上貿易證據並不確鑿。考古學家布里奇特·奧爾欽和雷蒙德·奧爾欽在其著作《印度與巴基斯坦文明的興起(Rise of Civilization in India and Pakistan )》(Rise of Civilization in India and Pakistan)中寫道:

(第173頁) 洛塔的聚落……東側有一個磚砌水池。遺址挖掘者聲稱這是一個船塢,透過渠道與鄰近的河口相連……在水池邊緣,挖掘者發現幾塊上有穿孔的石頭,類似於印度西部傳統航海社區現今使用的錨石。然而這種解釋受到質疑,實際上,已公佈的水池及其入口與現代海平面的相對高度似乎都反駁這一說法。研究人員萊什尼克(Leshnik)強烈認為這是一個用於儲存淡水的蓄水池,淡水從內陸高地經渠道引入該地區,而該地區當地的水源在古代和今天一樣都是鹹水。我們認為這兩種說法均尚未證實,但我們認為後者的說法比較可靠。(第188–189頁) 關於貿易的討論重點在於運輸方式。在哈拉帕、摩亨約達羅(圖7.15–7.16)等地的印璽和塗鴉中發現有幾處船隻的圖像,而洛塔則出土一個陶製船模型,帶有插入桅杆的孔洞和固定索具的眼孔。我們之前已經看到,研究人員饒(Rao)將洛塔的大型磚砌水池解釋為船塢,但這一證據仍無法確定。哈拉帕時期的海上貿易和聯繫的證據大多是間接的,或者如上所述,是從美索不達米亞文獻推斷而來。(圖7.15說明:摩亨約達羅:石質印璽上的船隻圖像(長4.3厘米)(根據研究人員Mackay的資料)。圖7.16摩亨約達羅:陶製護身符上的船隻圖像(長4.5厘米)(根據Dales的資料))

美國歷史學家及考古學家丹尼爾·T·波茨寫道:

一般認為印度河谷(古代梅魯哈?)與西方鄰國之間的大部分貿易是經由波斯灣而非陸路進行。雖然沒有無可辯駁的證據證明確實如此,但印度河類型文物在阿曼半島、巴林和美索不達米亞南部的分佈,使得一系列海上航線連結印度河谷和海灣地區的說法變得合理。如果這一點被接受,那麼在蘇薩(伊朗古城)發現的蝕刻紅玉髓珠、哈拉帕風格的立方石砝碼和哈拉帕風格的圓柱形印璽(Amiet 1986a, Figs. 92-94),可能就是公元前三千年末期蘇薩與印度河谷之間海上貿易的證據。另一方面,考量到在包括特佩-希薩爾遺址、沙阿·特佩、卡萊尼薩爾(Kalleh Nisar,伊朗)、賈拉拉巴德、馬利克)和亞赫亞特佩等內陸地區也發現類似的文物,特別是蝕刻紅玉髓珠(Possehl 1996, pp. 153-54),那麼,包括小販或商隊的陸路運輸在內的其他機制,也可解釋這些文物為何會出現在蘇薩。[147]

在拉斯阿爾金茲(於阿曼)於1980年代的重要考古發現,為印度河谷與阿拉伯半島之間的海上聯繫提供證據。[146][148][149]

義大利考古學家丹尼斯·弗雷內茲(Dennys Frenez)最近發表的研究報告,認為:

印度河流域類型及與當地河相關的文物在一個廣闊且多樣化的文明世界中被發現,範圍涵蓋中亞、伊朗高原、美索不達米亞、黎凡特北部、波斯灣和阿曼半島。在整個中亞地區發現的印度河流域貿易工具(印璽、砝碼和容器),輔以美索不達米亞楔形文字文獻的資訊,表明來自印度河谷的商人定期前往這些地區,與當地的社會經濟和政治實體進行交易。然而,印度河流域文物也在這個核心區域之外進行交換,最終遠達尼羅河河谷、安納托利亞和高加索地區。反過來,在大印度河谷地區的遺址中,僅發現有少數外來的貿易工具和商品。印度河流域文明的人在中亞和西亞貿易獲得成功不僅依賴於他們的活躍創業精神以及他們提供的異國商品。這個文明的人主動設計和製造特定產品,以滿足外國市場的特殊需求,且當地工匠超越他們本土的文化範圍,將他們獨特的產品調整,重新加工以迎合外國精英的品味。印度河文明在對外貿易活動中,會特意使用某些特定的印璽和圖像。這種做法表明他們有意識地試圖執行一套協調一致的、跨區域的市場推廣策略。[150]

根據研究研究人員Gangal等人 (2014年) 的研究報告,有強力的考古學和地理證據顯示新石器時代的農業從近東傳播到印度西北部,但也有"梅赫爾格爾當地馴化大麥和瘤牛的清晰證據"。[75][ad]

根據讓-弗朗索瓦·雅里熱 (Jean-Francois Jarrige) 的說法,農業在梅赫爾格爾有其獨立的本地淵源,他認為梅赫爾格爾並非僅是"近東新石器文化"的邊緣地帶"",美索不達米亞東部和印度河谷西部的新石器時代遺址之間存在相似之處,證明這些遺址之間具有"文化連續性"。[77]吉姆·G·謝弗寫道,梅赫爾格爾遺址"證明食物生產是南亞本土現象",且這些資料支持將"南亞史前城市化和複雜社會組織解讀為源於本土的獨立演變而非完全經由外部影響而成"。[151]

研究人員J.-F. Jarrige指出梅赫爾格爾的居民種植馴化的小麥和大麥,[152]而研究人員謝弗(Shaffer)和利希滕斯坦( Liechtenstein)則提到,主要的栽培穀物是無殼六稜大麥,這是一種從二稜大麥演變而來的作物。[153]研究人員岡加爾(Gangal)同意"梅赫爾格爾新石器時代馴化作物中,大麥佔比超過90%" ,並指出"有充分證據顯示大麥是在當地馴化的" 。然而岡加爾也提到,這些作物中還包含"少量小麥","這些小麥被認為起源於近東,因為現代野生小麥品種的分布僅限於黎凡特北部和土耳其南部"。[75][ae]

當地印璽上經常描繪的牛是瘤牛(學名:Bos primigenius namadicus),牠們與印度瘤牛相似。瘤牛在印度和非洲至今仍很常見。牠們與歐洲牛(學名:Bos primigenius taurus)不同,據信是在印度次大陸獨立馴化的,可能是在巴基斯坦的俾路支省地區。[154][75][ad] 研究人員J. Bates等人 (2016年) 的研究證實印度河谷地區的人口是最早採用複雜多重作物種植策略的群體,他們在夏季種植食物(水稻、小米和豆類),冬季則種植(小麥、大麥和豆科植物),因而需使用不同的灌溉方式。[155]Bates等人 (2016年) 還發現古代南亞水稻獨立馴化過程的證據,過程中以野生種Oryza nivara為基礎。導致當地發展出混合"濕地"和"旱地"種植的本土Oryza sativa indica(秈稻)農業,而真正的"濕地"水稻Oryza sativa japonica(粳稻)則是在公元前2000年左右才傳入當地。[156]

針對遺跡的考古工作,發現印度河流域文明的飲食以牛、水牛、山羊、家豬和雞等動物肉類為主。[157][158]也發現有乳製品的殘留物。根據研究人員Akshyeta Suryanarayan等人[af]的研究,現有證據顯示該地區的烹飪習慣普遍相似。食材包括少量乳製品、反芻動物胴體肉,以及非反芻動物脂肪、植物或是這些產品的混合物。[159]這種飲食模式在文明衰落期間仍維持不變。[159]

在2017年對拉賈斯坦邦西部進行的挖掘工作,發現有七個完整形態的食物球(拉杜),以及兩個牛形雕像和一個手持式銅製扁斧。[160]這些食物球的年代約為公元前2600年,可能主要由豆類(主要是綠豆)和穀物組成。[160]由於在附近發現牛形雕像、扁斧和一枚印璽,研究報告作者推測這些食物球具有儀式性意義。[160][161]

哈拉帕語是印度河流域文明的未知語言(或有多種語言)。哈拉帕文字尚未被破譯,實際上它甚至還沒有被證明是一種書寫系統,因此這種語言仍屬未知。[162]因為尚未找到任何可以讀懂的、與哈拉帕文明同時期的文字資料來證明哈拉帕語是什麼,所以目前對這種語言的了解非常有限。關於其性質的假說主要基於可能的外來語、吠陀梵語中的底層語言(在語言學中,底層語言(substratum)是指:當一種語言(通常是外來或征服者的語言,即上層語言)取代另一種原有語言(底層語言)時,原有語言的某些特徵(如詞彙、語音、語法結構)仍然會滲透並影響新形成的語言。),以及一些以蘇美楔形文字記錄的詞彙(如梅魯哈多次被提起),並結合對哈拉帕文字的分析。

印度河流域文明的語言中可能存在一些外來詞。"梅魯哈"(Meluḫḫa或 Melukhkha,蘇美語: (蘇美語:𒈨𒈛𒄩𒆠 Me-luḫ-ḫaKI) )是蘇美人在中青銅時代一個重要的貿易夥伴的蘇美語名稱。它的確切位置仍是一個懸而未決的問題,但大多數學者將梅魯哈與印度河流域文明作聯繫。

至於吠陀梵語中的底層語言,其中大部分在任何已知語系中都沒有被證實的基礎,這表明它們來源於一種或多種已失傳的語言。其中一種失傳的語言可能就是哈拉帕語,研究人員維策爾(Witzel)將其標記為"庫巴-維帕什底層語"(Kubhā-Vipāś substrate,Kubhā和Vipāś代表兩條河流,這兩條河流都位於印度河系統的西北部和北部)。[163]

有一種假說認為印度河流域文明的承載者在語言上與原始達羅毗荼人相符,而原始達羅毗荼語系的分裂則對應著晚期哈拉帕文化的分裂。[164]芬蘭印度學家阿斯科·帕爾波拉認為印度河文字中銘文的統一性排除使用多種截然不同語言的可能性,因此,早期形式的達羅毗荼語系必然是印度河流域民族的語言。[165]今天,達羅毗荼語系主要集中在印度南部和斯里蘭卡北部及東部,但在印度和巴基斯坦的其他地區(如布拉灰語(被歸類為達羅毗荼語系中的一個分支))仍有零星分佈,這為上述理論提供可信度。

已發現的印度河文字符號約有400到600個不同字元,[166]這些符號出現在印璽、小石板、陶罐以及十多種其他材料上,其中包括一個明顯曾懸掛在印度河流域城市多拉維拉內城門上方的"招牌"。典型的印度河銘文長度約為五個字元,[167]其中大部分(多拉維拉的"招牌"除外)都非常小。單一物體上最長的銘文(刻在銅板上[168])有34個符號。

雖然印度河流域文明通常因這些銘文而被認為是有文字的社會,但研究人員法默(Farmer)、斯普羅特(Sproat)和維策爾(2004年)[169]對此提出質疑。他們認為印度河系統並未編碼語言,而是類似於近東及其他社會中廣泛使用的非語言符號系統,用來象徵家族、氏族、神祇和宗教概念。也有人曾聲稱這些符號僅用於經濟交易,但這種說法無法解釋印度河符號為何會出現在許多儀式性物品上,其中許多物品還是使用模具批量生產的。這種批量生產的銘文在其他任何早期古代文明中都沒先例。[170]

由研究人員P.N. Rao(饒)等人於2009年發表於期刊《科學》上的一項研究報告中,提出電腦科學家們將印度河符號的模式與各種語言文字和非語言系統(包括DNA和電腦程式語言)進行比較,發現印度河文字的模式更接近於口語,而為其作為一種尚不明語言的假說提供支持。[171][172]

然而法默、斯普羅特和維策爾對這項發現提出異議,指出饒等人實際上並未將印度河文字符號與"真實世界的非語言系統"進行比較,而是與"研究者本身發明的兩種完全人為的系統"進行比較,其中一個包含20萬個隨機排序的符號,另一個包含20萬個完全有序的符號,他們錯誤地聲稱這些系統代表所有真實世界非語言符號系統的結構。[173]法默等人也證明將中世紀紋章符號等非語言系統與自然語言進行比較,會得出與饒等人透過印度河文字符號所得到的類似結果。他們認為饒等人使用的方法無法區分語言系統和非語言系統。[174]

印璽上的訊息已被證明過於簡短,無法由電腦解讀。每個印璽都有獨特的符號組合,且每種序列的範例過小,無法提供足夠的語境。伴隨圖像的符號因印璽而異,而導致無法從圖像中推導出符號的意義。儘管如此,對於印璽的意義仍提出多種解釋。這些解釋的特點是模稜兩可且帶有主觀性。[174]:69

多數現存銘文的許多照片,都收錄在由阿斯科·帕爾波拉及其同事編輯的《印度河印璽與銘文全集》(Corpus of Indus Seals and Inscriptions) (1987, 1991, 2010) 中。最新的全集將1920年代和1930年代拍攝的數百件已遺失或被盜銘文的照片,以及近幾十年來發現的許多銘文均收錄其中。而研究人員不必像過去必須透過研究馬歇爾 (Marshall, 1931)、麥凱 (MacKay, 1938, 1943)、惠勒 (Wheeler, 1947) 的挖掘報告中微小的照片,或近期零散來源的複製圖,來達到相同目的。

印度河流域人民的宗教和信仰體系受到相當大的關注,特別是從辨識該地區後來發展的印度宗教中神祇和宗教習俗的前身的角度。然而,由於證據稀少且有多種解釋的可能,加上印度河文字仍未被破譯,因此相關結論部分屬於推測,且主要基於從後期印度教視角回溯的觀點。[175]

約翰·馬歇爾是早期在印度河流域文明研究領域中極具影響力的人物。他在1931年的研究,開啟學者們以印度教觀點來詮釋哈拉帕遺址考古發現的先河。他當時確認以下幾點,認為它們是印度河文明宗教信仰的主要特色。[176]包括:一位偉大的男性神祇和一位母神、動物和植物的神化或崇拜菲勒斯 (即陰莖,linga) 和女陰 (yoni) 的象徵性呈現,以及在宗教儀式中使用沐浴和水。馬歇爾的解釋在接下來的幾十年裡引發許多爭議,有時甚至遭到反駁。[177][178]

一枚印度河谷印璽顯示一個頭戴有角頭飾、可能擁有三張臉且可能呈菲勒斯崇拜狀態的坐姿人形,周圍環繞著動物。馬歇爾將此人物識別為印度教神祇濕婆(Shiva,或是樓陀羅Rudra)的早期形式。濕婆與苦修主義、瑜伽和林伽(linga,男性生殖器象徵)相關,被視為眾生之主,並常被描繪成擁有三隻眼睛。因此,這枚印璽被稱為"帕舒帕蒂印璽"(Pashupati Seal),帕舒帕蒂是濕婆的一個別名,意為"眾生之主"。[177][179]雖然馬歇爾的觀點得到一些支持,許多批評者,甚至支持者也提出多項反對意見。德國印度學家朵莉絲·斯里尼瓦桑認為,該人物並沒有三張臉或瑜伽姿勢,而且在吠陀文獻中,魯陀羅並非野生動物的保護者。[180][181]研究人員赫伯特·沙利文(Herbert Sullivan)和阿爾夫·希爾特貝特爾也駁斥馬歇爾的結論,前者聲稱該人物是女性,而後者則將該人物與牛魔王摩希剎聯繫起來,並將周圍的動物視為四個主要方向神祇的座騎。[182][183]美國學者葛雷哥里·L·波塞爾在2002年撰文,提出雖然將這個形象視為一位神祇屬於恰當,但鑑於其與牛的關聯以及儀式性姿態,若將其視為"原始濕婆(proto-Shiva)"則有些言過其實。[179]馬歇爾將該印璽與原始濕婆圖標聯繫起來的說法受到批評,但一些耆那教學者如維拉斯·桑加維將其解讀為耆那教的祖師蒂爾丹嘉拉。[184]海因里希·齊默和托馬斯·麥克埃維利等歷史學家認為,耆那教的第一位祖師蒂爾丹嘉拉與印度河流域文明之間存在關聯。[185][186]

馬歇爾根據數個女性小雕像的挖掘成果,推測存在著一種母神崇拜的信仰,並認為這是後來印度教沙克提派的前身。然而,這些女性小雕像在印度河流域人民生活中的功能仍未被了解,波塞爾認為支持馬歇爾假說的證據並"不那麼有力"。[187]一些被馬歇爾解釋為神聖菲勒斯象徵的聖石(baetyls),現在被認為是研杵或遊戲籌碼,而那些被認為象徵女陰的環形石,則被確定為用於支撐柱子的建築構件,但它們具有宗教象徵意義的可能性無法完全排除。[188]許多印度河流域的印璽都描繪有動物,有些顯示動物被抬在遊行隊伍中,另一些則顯示嵌合體生物(由不同動物部位拼湊而成)。在摩亨約達羅挖掘出的一枚印璽顯示一個半人半水牛的怪物正在攻擊一隻老虎,這可能是在影射蘇美神話中,女神阿魯魯創造這種怪物來對抗吉爾伽美什的故事。[189]

印度河流域文明與同時代的埃及和美索不達米亞文明不同,缺乏任何宏偉的宮殿,但已挖掘出的城市表明這個文明已具有必要的工程知識。[190][191]這可能暗示如果當時有宗教儀式,它們或許主要局限於個別家庭、小型廟宇或露天場所舉行。馬歇爾和後來的學者曾提出幾個遺址可能用於宗教目的,但目前只有摩亨約達羅的大浴池被廣泛認為作此用途,是一個儀式性淨化的場所。[187][192]哈拉帕文明的喪葬習俗特點是分次埋葬(即屍體在最終入土前,先暴露於自然環境中待其分解,剩下骨骸)以及火葬。[193][194]

晚期哈拉帕

印度河流域文明大約在公元前1900年開始出現逐漸衰落的跡象,到公元前1700年左右,大多數城市已被廢棄。2010年代對哈拉帕遺址人類骨骼檢查,顯示在印度河文明末期,人際暴力和麻風病、結核病等傳染病的發生率有所增加。[196][197]

歷史學家烏平德·辛格指出:"晚期哈拉帕階段所呈現的總體情況是城市網絡的崩潰和鄉村網絡擴張"。[198]

印度河流域文明區域內在大約公元前1900年至1700年期間出現多個區域性文化。其中,H墓地文化位於旁遮普地區、哈里亞納邦和北方邦西部,朱卡爾文化位於信德省;而蘭格布爾文化(以光澤紅陶為特色)則位於古吉拉特邦。[199][200][201]與哈拉帕文化晚期相關的其他遺址,還有巴基斯坦俾路支省的皮拉克和印度馬哈拉什特拉邦的代馬巴德。[101]

最大的晚期哈拉帕遺址是旁遮普地區喬利斯坦沙漠的庫德瓦拉(Kudwala)、古吉拉特邦的貝特·德瓦爾卡,以及馬哈拉什特拉邦的代馬巴德。這些遺址可被視為城市,但與成熟哈拉帕時期的城市相比,它們的規模更小,且數量稀少。貝特·德瓦爾卡設有防禦工事,並持續與波斯灣地區保持聯繫,但長途貿易普遍減少。[202]另一方面,這段時期也見證農業基礎的多樣化,作物種類更加豐富,並且開始實行多穫種植,同時農村聚落也向東和向南轉移。[203]

晚期哈拉帕時期的陶器被描述為"與成熟哈拉帕陶器傳統展現出一定程度的連續性" ,但也存在顯著差異。[204]許多遺址雖然失去原有的城市特徵並逐漸消失,但仍被持續佔用長達數個世紀。過去典型的文物,如石質砝碼和女性小雕像變得稀少。而出現一些帶有幾何圖案的圓形印璽,但缺乏成熟文明時期特有的印度河文字。文字變得罕見,僅限於陶器碎片上的銘文。[204]長途貿易也有所減少,但當地文化在彩陶、玻璃製造以及石珠雕刻方面展現出新的創作。[101]城市設施如排水系統和公共浴場不再受到維護,新建建築"作工粗劣"。石雕遭到蓄意破壞,貴重物品有時被隱藏起來,表明當時社會動盪不安,且會出現動物甚至人類的屍體被棄置在街道和廢棄建築中,無人將之掩埋。[205]

大多數後城市時期的晚期哈拉帕聚落在公元前二千年的後半葉被徹底廢棄。隨後的物質文化通常表現為短期佔用,呈現出"游牧且主要從事畜牧業的人群的營地",人們使用"粗糙的陶器"。[206]

然而在旁遮普地區、哈里亞納邦和北方邦西部的遺址(主要是小型農村聚落),晚期哈拉帕文化與隨後文化階段之間存在更大的連續性和重疊性。[203][207]

莫蒂默·惠勒於1953年提出,來自中亞的印度-雅利安人入侵,導致印度河文明的衰落。他引用在摩亨約達羅各地發現的37具骨骼,以及《吠陀經》中提及戰鬥和堡壘的段落作為證據。然而,學者們很快就開始駁斥惠勒的理論,因為這些骨骼屬於城市受到廢棄之後的時期,而且沒有一具是在城堡附近發現的。美國人類學家肯尼斯·甘迺迪在1994年對這些骨骼進行的後續檢查顯示,頭骨上的痕跡是由侵蝕,而非暴力造成。[208]

在"H墓地文化"(旁遮普地區的晚期哈拉帕階段),一些繪製在骨灰甕上的圖案,已透過吠陀文獻的視角進行解讀:例如,身體中空的孔雀、內部有一個小人形(被解釋為死者的靈魂),以及一隻可被視為跟隨死亡之神閻摩的獵犬。[209][210]這可能表明該時期已引入新的宗教信仰,但考古證據不支持H墓地文化的人是破壞哈拉帕城市者的假說。[211]

導致印度河流域文明進入地區化的可能原因有河流改道,[212]以及中東鄰近地區也出現的氣候變化。[213][214]截至2016年,許多學者認為乾旱以及與埃及和美索不達米亞貿易的減少,是導致印度河流域文明崩潰的主因。[215]造成此文明崩潰的氣候變化可能是由於"4,200年前一次突發且嚴重的超級乾旱和降溫",此事件標誌著梅加拉亞期(全新世的現階段,全新世是地球歷史上最新的地質年代,從大約11,700年前的末次冰期結束時開始,並一直持續到現在)的開始。[216]

格加爾-哈克拉河系仰賴降雨補給[217][ag][218][ah](水源由季風供應)。大約從公元前1800年開始,印度河谷的氣候變得顯著更冷更乾燥,這與當時季風的普遍減弱有關。[4]次大陸季風減弱,乾旱加劇,格加爾-哈克拉河系隨之向喜馬拉雅山麓退縮,[4][219][220]導致洪水變得不穩定,且涵蓋範圍縮小,使得此文明所依賴的洪水消退農業的永續性降低。

乾旱化導致水源大幅減少,足以讓文明消亡,並迫使其人口向東擴散。[221][222][103][e]根據研究人員Giosan等人 (2012年) 的研究,印度河流域文明的居民並未發展出灌溉能力,主要依賴季節性季風帶來的夏季洪水。隨著季風持續南移,洪水變得過於不穩定,無法維持永續的農業活動。居民隨後向東遷移至恆河流域,在那裡建立較小的村莊和獨立的農場。這些小型社群產生的微薄盈餘無法支持貿易發展,城市因而走向消亡。[223][224]

考古發掘顯示哈拉帕的衰落促使人們向東遷移。[225]根據葛雷哥里·L·波塞爾的說法,公元前1900年之後,現今印度境內的遺址數量從218個增加到853個。研究人員安德魯·勞勒(Andrew Lawler)指出:"沿著恆河平原的挖掘顯示,城市大約從公元前1200年開始在那裡興起,這比原先預期的要早得多,而只在哈拉帕被遺棄幾個世紀之後即出現"。[215][ai]吉姆·G·謝弗認為這是一個連續的文化發展過程,如同世界上大多數地區一樣。正是這些連續的文化發展,將南亞歷史上"兩大主要城市化階段"(從早期宏偉的印度河流域文明城市,到後來更為分散但數量眾多的早期歷史城邦)緊密連結在一起。[227]

在巴格萬普拉(位於哈里亞納邦)等遺址,考古挖掘發現晚期哈拉帕陶器最終階段與彩繪灰陶器最早階段的重疊。後者與吠陀文化相關,年代約為公元前1200年。這個遺址提供證據,顯示多個社會群體居住在同一個村莊,但使用不同的陶器並居住在不同類型的房屋中:"隨著時間往前,晚期哈拉帕陶器逐漸被彩繪灰陶器取代"。考古學顯示的其他文化變革包括馬匹、鐵製工具和新宗教習俗引入。[101]

在卡提亞瓦半島拉傑果德縣,也有一個名為羅傑迪的哈拉帕遺址。其挖掘工作始於1982-83年,由古吉拉特邦考古局與賓夕法尼亞大學博物館組成的考古團隊負責。葛雷哥里·L·波塞爾和M.H. 拉瓦爾(M.H. Raval)在他們關於羅傑迪考古挖掘的報告中寫道,雖然哈拉帕文明與後來的南亞文化之間存在"明顯的文化連續性跡象",但哈拉帕"社會文化系統"和"整合文明"的許多方面"卻永遠消失"。而印度的第二次城市化(始於北方黑彩陶,約公元前600年)"則完全不屬於這個社會文化環境"。[228]

後哈拉帕時期

此前的學者們認為哈拉帕文明的衰落導致印度次大陸城市生活的中斷。然而印度河流域文明並未突然消失,許多印度文明的元素出現在後來的文化中。"H墓地文化" 可能是晚期哈拉帕文化在旁遮普地區、哈里亞納邦和北方邦西部廣大地區的體現,而赭色陶器文化則是其繼承者。研究人員大衛·戈登·懷特(David Gordon White)引用另外三位主流學者的觀點,他們"明確地證明"吠陀宗教部分起源於印度河流域文明。[229]

截至2016年,考古數據顯示被歸類為晚期哈拉帕的物質文化可能持續到至少約公元前1000-900年,並與彩繪灰陶文化部分同期。[227]哈佛大學考古學家理查德·梅多(Richard Meadow)指出,晚期哈拉帕聚落皮拉克從公元前1800年一直繁榮到公元前325年亞歷山大大帝入侵的時期。[215]

在印度河文明地區化之後,相繼出現不同的區域性文化,這些文化在不同程度上顯示出印度河文明的影響。在舊有大城市哈拉帕發現有與一種名為"H墓地文化"的區域性文化相對應的墓葬。同時,赭色陶器文化從拉賈斯坦邦擴展到恆河平原。"H墓地文化"擁有最早的火葬證據。這項習俗在今天的印度教中仍佔主導地位。

研究人員Shinde等人於2019年發表一項研究報告,內容是關於從印度哈里亞納邦拉希加爾希一個與印度河流域文明相關的墓地中所發現的一具女性骨骸,其年代約為公元前2800-2300年。[231]分析結果,這位印度河流域文明個體的基因組為:

- 主要來自中石器時代的伊朗狩獵採集者。

- 一部分來自本土的東亞歐亞族群(稱為古南亞祖先(AASI),代表本土南亞狩獵採集者)。

- 但完全沒有西草原牧民和安納托利亞新石器時代農民的血統。[231][232][233][234]

但與現在某些(特別是印度北部)現代南亞人存在差異(主要體現在缺乏西草原牧民的血統)。表示在印度河流域文明之後可能發生其他族群的遷徙和混合,導致現代南亞人基因組的多元化。雖然如此,印度河流域文明人基因組的主要組成部分與現代南亞人的大部分血統相似。[235]

參見

注釋

- Wright: "The Indus civilisation is one of three in the 'Ancient East' that, along with Mesopotamia and Pharaonic Egypt, was a cradle of early civilisation in the Old World (Childe, 1950). Mesopotamia and Egypt were longer-lived, but coexisted with Indus civilisation during its florescence between 2600 and 1900 B.C. Of the three, the Indus was the most expansive, extending from today's northeast Afghanistan to Pakistan and India."[3]

- Habib: "Harappa, in Sahiwal district of west Punjab, Pakistan, had long been known to archaeologists as an extensive site on the Ravi river, but its true significance as a major city of an early great civilization remained unrecognized until the discovery of Mohenjo-daro near the banks of the Indus, in the Larkana district of Sindh, by Rakhaldas Banerji in 1922. Sir John Marshall, then Director General of the Archaeological Survey of India, used the term 'Indus civilization' for the culture discovered at Harappa and Mohenjo-daro, a term doubly apt because of the geographical context implied in the name 'Indus' and the presence of cities implied in the word 'civilization'. Others, notably the Archaeological Survey of India after Independence, have preferred to call it 'Harappan', or 'Mature Harappan', taking Harappa to be its type-site."[5]

- Brooke (2014), p. 296. "The story in Harappan India was somewhat different (see Figure 111.3). The Bronze Age village and urban societies of the Indus Valley are something of an anomaly, in that archaeologists have found little indication of local defense and regional warfare. It would seem that the bountiful monsoon rainfall of the Early to Mid-Holocene had forged a condition of plenty for all and that competitive energies were channeled into commerce rather than conflict. Scholars have long argued that these rains shaped the origins of the urban Harappan societies, which emerged from Neolithic villages around 2600 BC. It now appears that this rainfall began to slowly taper off in the third millennium, at just the point that the Harappan cities began to develop. Thus it seems that this "first urbanisation" in South Asia was the initial response of the Indus Valley peoples to the beginning of Late Holocene aridification. These cities were maintained for 300 to 400 years and then gradually abandoned as the Harappan peoples resettled in scattered villages in the eastern range of their territories, into Punjab and the Ganges Valley....' 17 (footnote):

(a) Giosan 等人 (2012);

(b) Ponton 等人 (2012);

(c) Rashid 等人 (2011);

(d) Madella & Fuller (2006);

Compare with the very different interpretations in

(e) Possehl (2002), pp. 237–245

(f) Staubwasser 等人 (2003) - 引用錯誤:沒有為名為

reported_sites的參考文獻提供內容 - Coningham and Young: "More than 1,000 settlements belonging to the Integrated Era have been identified (Singh, 2008: 137), but there are only five significant urban sites at the peak of the settlement hierarchy (Smith, 2.006a: 110) (Figure 6.2).These are: Mohenjo-daro in the lower Indus plain; Harappa in the western Punjab; Ganweriwala in Cholistan; Dholavira in western Gujarat; and Rakhigarhi in Haryana. Mohenjo-daro covered an area of more than 250 hectares, Harappa exceeded 150 hectares, Dholavira 100 hectares and Ganweriwala and Rakhigarhi around 80 hectares each."[12]

- Wright: "Five major Indus cities are discussed in this chapter. During the Urban period, the early town of Harappa expanded in size and population and became a major centre in the Upper Indus. Other cities emerging during the Urban period include Mohenjo-daro in the Lower Indus, Dholavira to the south on the western edge of peninsular India in Kutch, Ganweriwala in Cholistan, and a fifth city, Rakhigarhi, on the Ghaggar-Hakra. Rakhigarhi will be discussed briefly in view of the limited published material."[13]

- Habib: "Sir John Marshall, then Director General of the Archaeological Survey of India, used the term 'Indus civilization' for the culture discovered at Harappa and Mohenjo-daro, a term doubly apt because of the geographical context implied in the name 'Indus' and the presence of cities implied in the word 'civilization'. Others, notably the Archaeological Survey of India after Independence, have preferred to call it 'Harappan', or 'Mature Harappan', taking Harappa to be its type-site."[18]

- Giosan (2012): "Numerous speculations have advanced the idea that the Ghaggar-Hakra fluvial system, at times identified with the lost mythical river of Sarasvati (e.g., 4, 5, 7, 19), was a large glacier fed Himalayan river. Potential sources for this river include the Yamuna River, the Sutlej River, or both rivers. However, the lack of large-scale incision on the interfluve demonstrates that large, glacier-fed rivers did not flow across the Ghaggar-Hakra region during the Holocene. ... The present Ghaggar-Hakra valley and its tributary rivers are currently dry or have seasonal flows. Yet rivers were undoubtedly active in this region during the Urban Harappan Phase. We recovered sandy fluvial deposits approximately 5,400 y old at Fort Abbas in Pakistan (SI Text), and recent work (33) on the upper Ghaggar-Hakra interfluve in India also documented Holocene channel sands that are approximately 4,300 y old. On the upper interfluve, fine-grained floodplain deposition continued until the end of the Late Harappan Phase, as recent as 2,900 y ago (33) (Fig. 2B). This widespread fluvial redistribution of sediment suggests that reliable monsoon rains were able to sustain perennial rivers earlier during the Holocene and explains why Harappan settlements flourished along the entire Ghaggar-Hakra system without access to a glacier-fed river."[4]

- Fisher: "This was the same broad period that saw the rise of the civilisations of Mesopotamia (between the Tigris and Euphrates Rivers), Egypt (along the Nile), and northeast China (in the Yellow River basin). At its peak, the Indus was the most extensive of these ancient civilisations, extending 1,500 km(900 mi) up the Indus plain, with a core area of 30,000至100,000 km2(12,000至39,000 sq mi) and with more ecologically diverse peripheral spheres of economic and cultural influence extending out to ten times that area. The cultural and technological uniformity of the Indus cities is especially striking in light of the relatively great distances among them, with separations of about 280 km(170 mi) whereas the Mesopotamian cities, for example, only averaged about 20至25 km(12至16 mi) apart.[22]

- Dyson: "The subcontinent's people were hunter-gatherers for many millennia. There were very few of them. Indeed, 10,000 years ago there may only have been a couple of hundred thousand people, living in small, often isolated groups, the descendants of various 'modern' human incomers. Then, perhaps linked to events in Mesopotamia, about 8,500 years ago agriculture emerged in Baluchistan."[23]

- Fisher: "The earliest discovered instance in India of well-established, settled agricultural society is at Mehrgarh in the hills between the Bolan Pass and the Indus plain (today in Pakistan) (see Map 3.1). From as early as 7000 BCE, communities there started investing increased labor in preparing the land and selecting, planting, tending, and harvesting particular grain-producing plants. They also domesticated animals, including sheep, goats, pigs, and oxen (both humped zebu [Bos indicus] and unhumped [Bos taurus]). Castrating oxen, for instance, turned them from mainly meat sources into domesticated draft-animals as well.[24]

- Coningham and Young: "Mehrgarh remains one of the key sites in South Asia because it has provided the earliest known undisputed evidence for farming and pastoral communities in the region, and its plant and animal material provide clear evidence for the ongoing manipulation, and domestication, of certain species. Perhaps most importantly in a South Asian context, the role played by zebu makes this a distinctive, localised development, with a character completely different to other parts of the world. Finally, the longevity of the site, and its articulation with the neighbouring site of Nausharo (約2800–2000 BCE), provides a very clear continuity from South Asia's first farming villages to the emergence of its first cities (Jarrige, 1984)."[25]

- Dyson: "In the millennia which followed, farming developed and spread slowly into the Indus valley and adjacent areas. The transition to agriculture led to population growth and the eventual rise of the Indus civilisation. With the movement to settled agriculture, and the emergence of villages, towns and cities, there was probably a modest rise in the average death rate and a slightly greater rise in the birth rate."[23]

- Dyson: "Mohenjo-daro and Harappa may each have contained between 30,000 and 60,000 people (perhaps more in the former case). Water transport was crucial for the provisioning of these and other cities. That said, the vast majority of people lived in rural areas. At the height of the Indus valley civilisation the subcontinent may have contained 4-6 million people."[23]

- Fisher: "Such an "agricultural revolution" enabled food surpluses that supported growing populations. Their, largely cereal diet did not necessarily make people healthier, however, since conditions like caries and protein deficiencies can increase. Further, infectious diseases spread faster with denser living conditions of both humans and domesticated animals (which can spread measles, influenza, and other diseases to humans)."[24]

- McIntosh: "Population Growth and Distribution: "The prehistory of the Indo-Iranian borderlands shows a steady increase over time in the number and density of settlements based on farming and pastoralism. By contrast, the population of the Indus plains and adjacent regions lived mainly by hunting and gathering; the limited traces suggest their settlements were far fewer in number, and were small and widely scattered, though to some extent this apparent situation must reflect the difficulty of locating hunter-gatherer settlements. The presence of domestic animals in some hunter-gatherer settlements attests to contact with the people of the border-lands, probably in the context of pastoralists' seasonal movement from the hills into the plains. The potential for population expansion in the hills was severely limited, and so, from the fourth millennium into the third, settlers moved out from the borderlands into the plains and beyond into Gujarat, the first being pastoralists, followed later by farmers. The enormous potential of the greater Indus region offered scope for huge population increase; by the end of the Mature Harappan period, the Harappans are estimated to have numbered somewhere between 1 and 5 million, probably well below the region's carrying capacity."[26]

- Masson: "A long march preceded our arrival at Haripah, through jangal of the closest description ... When I joined the camp I found it in front of the village and ruinous brick castle. Behind us was a large circular mound, or eminence, and to the west was an irregular rocky height, crowned with the remains of buildings, in fragments of walls, with niches, after the eastern manner ... Tradition affirms the existence here of a city, so considerable that it extended to Chicha Watni, thirteen cosses distant, and that it was destroyed by a particular visitation of Providence, brought down by the lust and crimes of the sovereign."[38]

- Guha: "The intense explorations to locate sites related to the Indus civilisation along the Ghaggar-Hakra, mostly by the Archaeological Survey of India immediately after Indian independence (from the 1950s through the 1970s), although ostensibly following Sir Aurel Stein's explorations in 1942, were to a large extent initiated by a patriotic zeal to compensate for the loss of this more ancient civilisation by the newly freed nation; as apart from Rangpur (Gujarat) and Kotla Nihang Khan (Punjab), the sites remained in Pakistan."[50]

- Number of Indus script inscribed objects and seals obtained from various Harappan sites: 1540 from Mohanjodaro, 985 from Harappa, 66 from Chanhudaro, 165 from Lothal, 99 from Kalibangan, 7 from Banawali, 6 from Ur in Iraq, 5 from Surkotada, 4 from Chandigarh

- According to Gangal et al. (2014), there is strong archeological and geographical evidence that neolithic farming spread from the Near East into north-west India.[75][76] Gangal et al. (2014):[75] "There are several lines of evidence that support the idea of a connection between the Neolithic in the Near East and in the Indian subcontinent. The prehistoric site of Mehrgarh in Baluchistan (modern Pakistan) is the earliest Neolithic site in the north-west Indian subcontinent, dated as early as 8500 BCE."[78]

- Neolithic domesticated crops in Mehrgarh include more than 90% barley and a small amount of wheat. There is good evidence for the local domestication of barley and the zebu cattle at Mehrgarh,[77][79] but the wheat varieties are suggested to be of Near-Eastern origin, as the modern distribution of wild varieties of wheat is limited to Northern Levant and Southern Turkey.[80] A detailed satellite map study of a few archaeological sites in the Baluchistan and Khybar Pakhtunkhwa regions also suggests similarities in early phases of farming with sites in Western Asia.[81] Pottery prepared by sequential slab construction, circular fire pits filled with burnt pebbles, and large granaries are common to both Mehrgarh and many Mesopotamian sites.[82] The postures of the skeletal remains in graves at Mehrgarh bear strong resemblance to those at Ali Kosh in the Zagros Mountains of southern Iran.[77] Clay figurines found in Mehrgarh resemble those discovered at Teppe Zagheh on the Qazvin plain south of the Elburz range in Iran (the 7th millennium BCE) and Jeitun in Turkmenistan (the 6th millennium BCE).[83] Strong arguments have been made for the Near-Eastern origin of some domesticated plants and herd animals at Jeitun in Turkmenistan (pp. 225–227).[84]

- The Near East is separated from the Indus Valley by the arid plateaus, ridges and deserts of Iran and Afghanistan, where rainfall agriculture is possible only in the foothills and cul-de-sac valleys.[85] Nevertheless, this area was not an insurmountable obstacle for the dispersal of the Neolithic. The route south of the Caspian sea is a part of the Silk Road, some sections of which were in use from at least 3,000 BCE, connecting Badakhshan (north-eastern Afghanistan and south-eastern Tajikistan) with Western Asia, Egypt and India.[86] Similarly, the section from Badakhshan to the Mesopotamian plains (the Great Khorasan Road) was apparently functioning by 4,000 BCE and numerous prehistoric sites are located along it, whose assemblages are dominated by the Cheshmeh-Ali (Tehran Plain) ceramic technology, forms and designs.[85] Striking similarities in figurines and pottery styles, and mud-brick shapes, between widely separated early Neolithic sites in the Zagros Mountains of north-western Iran (Jarmo and Sarab), the Deh Luran Plain in southwestern Iran (Tappeh Ali Kosh and Chogha Sefid), Susiana (Chogha Bonut and Chogha Mish), the Iranian Central Plateau (Tappeh-Sang-e Chakhmaq), and Turkmenistan (Jeitun) suggest a common incipient culture.[87] The Neolithic dispersal across South Asia plausibly involved migration of the population.[88][84] This possibility is also supported by Y-chromosome and mtDNA analyses.[89][90]

- They further noted that "the direct lineal descendents of the Neolithic inhabitants of Mehrgarh are to be found to the south and the east of Mehrgarh, in northwestern India and the western edge of the Deccan plateau," with Neolithic Mehrgarh showing greater affinity with Chalcolithic Inamgaon, south of Mehrgarh, than with Chalcolithic Mehrgarh.[91]

- Gangal refers to Jarrige (2008a) and Costantini (2008)

- Gangal refers to Fuller (2006)

- A large proportion of data however remains ambiguous. Reliable local isotopic references for fats and oils are unavailable, and lipid levels in IVC vessels are quite low.

- Geological research by a group led by Peter Clift investigated how the courses of rivers have changed in this region since 8000 years ago, to test whether climate or river reorganisations caused the decline of the Harappan. Using U-Pb dating of zircon sand grains they found that sediments typical of the Beas, Sutlej, and Yamuna rivers (Himalayan tributaries of the Indus) are actually present in former Ghaggar-Hakra channels. However, sediment contributions from these glacial-fed rivers stopped at least by 10,000 years ago, well before the development of the Indus civilisation.[217]

- Tripathi et al. (2004) found that the isotopes of sediments carried by the Ghaggar-Hakra system over the last 20 thousand years do not come from the glaciated Higher Himalaya but have a sub-Himalayan source, and concluded that the river system was rain-fed. They also concluded that this contradicted the idea of a Harappan-time mighty "Sarasvati" river.[218]

- Most sites of the Painted Grey Ware culture in the Ghaggar-Hakra and Upper Ganges Plain were small farming villages. However, "several dozen" PGW sites eventually emerged as relatively large settlements that can be characterized as towns, the largest of which were fortified by ditches or moats and embankments made of piled earth with wooden palisades, albeit smaller and simpler than the elaborately fortified large cities which grew after 600 BCEin the more fully urban Northern Black Polished Ware culture.[226]

參考文獻

參考數目

延伸閱讀

外部連結

詞源

範圍

發現與挖掘歷史

年表

前哈拉帕時代:梅赫爾格爾

早期哈拉帕

成熟哈拉帕

晚期哈拉帕

後哈拉帕時期

參見

注釋

參考文獻

參考數目

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads