热门问题

时间线

聊天

视角

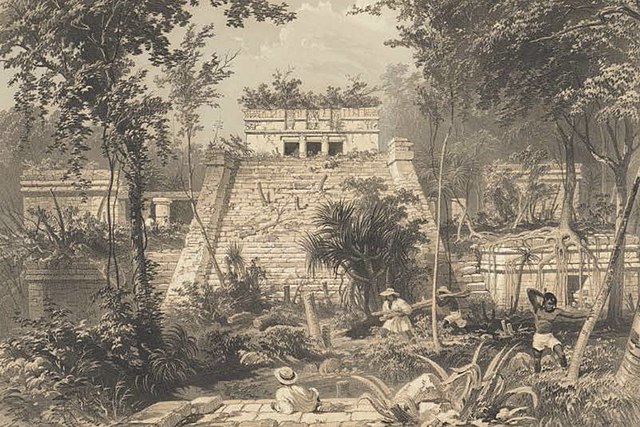

古典期瑪雅文明的衰落

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

古典期瑪雅文明的衰落,或稱古典期瑪雅文明的崩潰,即中部美洲古文明瑪雅文明在8世紀至9世紀時發生的大規模衰敗現象。在這一時期,瑪雅低地區域的城市集體廢棄,人口大幅減少。按照中部美洲編年法,瑪雅文明歷史中的「古典期」一般指250年至900年之間的時期,其中的最後一百年被稱為「終端古典期」(Terminal Classic)[1]。由於這一事件正值終端古典期,故名。

古典期瑪雅文明的衰落仍然是現代考古學的未解之謎之一。瑪雅文明分布區域中,處在南部低地地區的諸多中心城邦,如帕倫克、科潘、蒂卡爾和卡拉克穆爾,皆於8世紀至9世紀陷入衰敗,此後更是迅速荒廢。瑪雅文明一直延續的紀念碑文在這一時期中斷,大規模的建設活動也在這一時期停止,是為這一衰落事件在考古學範疇的表徵[2]。學界就此提出多種假說,主要包括外來入侵、瘟疫、旱災、貿易體系變動和生態系統崩潰等。

Remove ads

衰落進程

瑪雅人常常在其建造的紀念碑上標記日期。在6世紀,開始有較少的帶有日期標註的紀念碑建成,如截至514年,瑪雅人年均建成10座紀念碑;到672年,這一數字升至20座,至750年前後升至40座。自此之後,瑪雅人每年平均建造的紀念碑數開始迅速下降,到800年回落至10座,到900年降至零座。瑪雅人的君主記錄亦在這一時期出現中斷。科潘遺址的聖壇Q記錄了科潘城邦自426年至763年的君主形象。科潘的最後一位君主烏基特·圖克可能是篡位者,其形象並未出現在聖壇Q上。科潘的統治王朝在他統治期間步入終結。基里瓜在科潘以北二十英里,這裡的最後一位君主玉石天於895年至900年在位。在這一時期前後,瑪雅低地區域的全部城邦幾乎同時滅亡[3]。

2000年,三名人類學家安·科琳娜·弗雷特(Ann Corinne Freter)、南希·貢林(Nancy Gonlin)和大衛·韋伯斯特(David Webster)的研究成果正式出版。他們利用黑曜石水化測年法測定了科潘谷地的人口規模和變化情況,發現在750年至800年之間,這裡的人口多達2.8萬,較當時的倫敦還要多;此後,科潘谷地的人口便逐漸減少,到900年降至1.5萬,到1200年已少於千人[4]。

Remove ads

衰落原因的假說

關於古典瑪雅文明衰落的原因,學界仍處在爭論當中,並未有任何一種假說被廣泛接受。確切的假說現已有超過80種[5],涵蓋了從氣候變化、生態破壞等自然因素,到統治者的懈怠等人為因素。在諸多假說之中,乾旱說的支持度相對較高[6]。

有考古發現表明,托爾特克人在當時曾侵入塞瓦爾和佩滕等瑪雅低地地區。亦有近年的假說認為,南部低地曾被非瑪雅集團入侵,他們可能來自墨西哥灣沿岸的低地。這一入侵始於9世紀,在100年間持續不斷,將瑪雅古典文明摧毀殆盡。據信,這一入侵活動和墨西哥中部的托爾特克人有關。不過,許多瑪雅學家反對把外來入侵作為瑪雅文明衰敗的主因,他們推斷,軍事上的失敗並不能解釋長期而持續的複雜衰敗進程。此外,特奧蒂瓦坎文化的影響亦可能以軍事入侵的形式體現,不過值得注意的是,瑪雅文化和特奧蒂瓦坎文化之間早在前古典時期便已經存在交流互動[7]。

外來入侵的假說並未就人口去向的問題給出答案。學者大衛·韋伯斯特認為由於精英階層的缺失,人口應當不降反增;而且,為何政府機構沒有在混亂之後重建的問題也難以解釋。人類學家埃利奧特·M·亞布拉姆斯(Elliot M. Abrams)指出,瑪雅城邦的建築,尤其是科潘城邦的建築物,並不需要耗費大規模的時間和人力來重建[8]。不過,這一假說獲得發展時,當時的考古證據表明的人口較現在要更少[9]。革命、農民起事和社會動盪將會令人口形勢發生變動,而這些事件也時常發生在外來入侵之後,但他們自有其進程;如今還沒有證據表明發生過導致整個低地區域全面荒廢的大規模暴動。

據推測,瑪雅人精密貿易體系的崩潰可能是文明衰敗的原因。這很可能與墨西哥中部特奧蒂瓦坎文明的衰敗有關。在對中部美洲古典史有更詳盡的了解之前,學界大多認為特奧蒂瓦坎文明在700年至750年之間步入衰落,使得「中部美洲高地和墨西哥灣沿岸的經濟關係發生徹底重組[10]」。文明間的經貿關係重組,古典瑪雅文明便可能隨後因而衰落。但在學界對當時的歷史進行深入研究後,特奧蒂瓦坎文明的強勢影響期被劃定在4世紀至5世紀,其在600年至650年間便已走向衰落,最終滅亡。這和先前推斷的700年至750年間的時間段並不吻合[11]。特奧蒂瓦坎文明新的衰落時期推論被廣泛接受後,關於其與古典瑪雅衰落的聯繫又產生了新的假說,即瑪雅文明繼續發展並保持了一百多年的繁盛[12];貿易體系重組後,瑪雅文明並非瞬間滅亡,而是經歷了6世紀的「沉寂期」[12]。

流行病瘟疫也是古典瑪雅衰落的原因假說之一。廣泛傳播的瘟疫既可以直接令人口銳減,亦能帶來緩慢的人口恢復期。這便可以解釋古典末期人口迅速減少的現象。瑪雅低地屬於熱帶雨林地區,而根據鄧恩(Dunn 1968)和希姆金(Shimkin 1973)的研究,通過寄生蟲傳播的傳染病在熱帶雨林地區十分常見。希姆金指出,瑪雅人遭遇的可能是地方性的美洲錐蟲病,蛔蟲病,或是能夠引發急性腹瀉的腸胃炎症。而且,亦有專家認為,由於農業發展、人口增長,瑪雅城邦很可能陷入「環境侵擾」,令攜帶病原體的昆蟲和寄生蟲加速滋生[13]。在上文提到的傳染病中,引發急性腹瀉的腸胃炎可能是最為致命的,因為這種疾病可發作於兒童,妨害其營養健康,從而阻礙其成長;這會使得他們在今後更容易感染其他疾病,並且更加依賴富糖作物[14]。因此,這一假說足以促成古典期瑪雅文明的衰落,至少可以作為其原因之一[15]。

乾旱說認為,這一時期的氣候變化造成嚴重旱災,導致古典瑪雅文明衰敗。大量古氣候學證據表明,尤卡坦半島和佩滕盆地曾在終端古典期遭遇長期的旱災。長期旱災致使地表水乾涸,缺乏植被覆蓋的稀薄熱帶土壤亦會發生侵蝕現象[16],瑪雅城邦的農業繼而陷入衰落[17]。

古典瑪雅衰落的氣候因素假說最早於1931年,由瑪雅學家托馬斯·甘(Thomas Gann)和J·E·S·湯普森(J. Eric S. Thompson)提出[18]。1995年,大衛·霍德爾(David A. Hodell)、傑森·柯蒂斯(Jason H. Curtis)和馬克·布倫納(Mark Brenner)三位學者所著的古氣候記錄正式出版,該記錄記載了尤卡坦半島奇錢卡納布湖地區的氣候變化,發現這一地區在9世紀發生了強烈而長期的乾旱,這和瑪雅古典文明的衰落時間吻合[19]。理查德森·吉爾(Richardson Gill)在其著作《瑪雅大旱災》(The Great Maya Droughts)中收集並分析了一系列和旱情有關的氣候、歷史、水文、樹木年輪、火山、地質和考古研究資料,指出瑪雅古典文明的衰落主要由一系列嚴重旱災導致[20]。乾旱說的確為衰落事件提供了具說服力的解釋,因為其他所有因素,如戰爭、內亂、貿易衰敗等,皆可由旱災導致[21]。

吉爾在《瑪雅大旱災》中寫道:

對尤卡坦半島湖泊沉積岩岩心的研究……為公元800年至1000年持續兩百年,過去七千年來最嚴重的旱災……恰好發生在瑪雅文明崩潰時期的這一旱災,提供了有力的佐證[22]。

不過,乾旱在瑪雅文明衰敗中起到的作用仍處在爭議之中,其中很大一部分原因是古氣候學記錄僅僅提供定性定義,如「濕潤」或是「乾旱」的形容詞,而缺乏定量數據。這使得氣候變化的影響更為模糊,學者很難以此推測氣候對於人口和其居住環境的影響。在2012年,有研究試圖利用四項古氣候學記錄為旱災提供定量數據[23],學者測量碳酸鹽溶洞地層中的氧同位素含量,再將鄰近尤卡坦州城市梅里達的現代降雨記錄回溯至終端古典期,與前者相比對,得出半定量的歷史降水估測值。研究報告指出,降水量在那一時期出現了適度的減少,降至以往年均水平的25%至40%,可能成為瑪雅文明衰落的轉折點[24][25]。這一報告在用詞上使用了「適度」一詞,隨後的研究則表明,當時的降水較以往減少了20%至65%[26]。

2018年,《科學》期刊刊載的一項研究提供了迄今為止最為全面的降水減少量估測[27]。尼古拉斯·埃文斯(Nicolas P. Evans)等學者通過測量尤卡坦半島湖泊中的石膏含有的水同位素含量,來進行相關研究。石膏作為一種水合礦物質,生成在乾旱及水平面下降期間。石膏形成時,水分子被直接併入其晶體結構,其中的多種同位素便和當時湖水形成時的情況一致[28]。這種晶體中的「化石水」可供埃文斯等學者分析每個乾旱時期的湖水特性[29][30]。從這些測量值中,研究者發現,在古典瑪雅文明崩潰期間,當地的降水量減少了41%至54%,最高時達到70%,相對濕度則相對今日減少了2%至7%。這類定量的氣候數據可供學者更合理地預測氣候對於瑪雅農業狀況,如瑪雅人主要的糧食作物——玉米產量的影響[28]。

乾旱說的反對者常常質疑旱災的空間分布及其與瑪雅城邦衰落的時間關聯。考古研究表明,雖然瑪雅低地地區的文明在8至10世紀陷入荒廢,其他地區卻並未受到較大影響,甚至保持繁榮[31][26]。尤卡坦半島北部和沿海地區的城邦,如奇琴伊察、烏斯馬爾和科巴等地的文明仍然延續。造成這一差異的確切原因仍然不明,但有假設認為,低地地區的地下水位相對更深,從而加劇旱災的影響;而北部地區和沿海地區的延續可能和貿易路線的覆蓋有關[26]。

其他乾旱說的反對者,如大衛·韋伯斯特等人稱,大部分乾旱的氣候證據來源於尤卡坦半島的北部,而非瑪雅文明崩潰的發生地——南部的低地。韋伯斯特稱,如果原有的水源陷入枯竭,那麼受影響的諸城邦應會改用其他水源。韋伯斯特認為,吉爾所謂全體水源集體枯竭、造成文明崩潰的說法是偏執的[32],但是韋伯斯特並未提出他自己的假說與之抗衡。在韋伯斯特的相關論述出版後,已經開始有更多偏向南部地區的氣候記錄,能夠佐證這一時期出現的大規模旱災[26]。

人們發現,氣候變化越來越成為左右世界文明興衰的主要因素之一[33]。耶魯大學的哈維·魏斯(Harvey Weiss)和馬薩諸塞大學的雷蒙德·布雷德利(Raymond S. Bradley)曾寫道:「如今許多證據表明,氣候條件是重複性社會崩潰的主要推動力[34]。」在另一項出版的研究中,魏斯對此感慨道:

在過去五年內,提供給考古學家、氣候學家和歷史學家的新工具,將我們帶入了一個關於全球和半球氣候變化及其文化影響研究的新時代。全新世的氣候在從前被認為是靜止的,現在卻表現出令人驚訝的動態,這影響了前工業社會的農業基礎。全新世氣候變化及其社會經濟影響的記錄已經變得複雜到無法簡單概括[35]。

現如今有多種關於瑪雅地區旱災的因果機制,但學者仍未就此達成共識。相反,具體的情況可能涉及多種不同的因果機制[26],如太陽變化[36]、熱帶輻合帶的位置變化[37]、熱帶氣旋的頻率變化[23],及森林退化等。

人們通常認為瑪雅人生活在熱帶雨林中,但從技術上講,他們生活在季節性的荒漠中,而無法獲得穩定的飲用水[38]。這就使得瑪雅人的文明成就更為令人讚嘆,因為他們更加依賴雨水而非永久水源,且以精密的辦法應對了由此帶來的環境基本難題。吉爾曾言:「瑪雅人通過建立完全依賴持續降雨的儲水和管理系統,成功地在季節性荒漠中創造了文明[39]。」也正因此,對於雨水的依賴使得瑪雅人長期掙扎在威脅生存的紅線上。韋伯斯特寫道:「鑑於這種乾濕條件的脆弱平衡,當地的降水量哪怕稍有變動,也會造成嚴重的後果[17]。」在古代中部美洲,水與文明休戚相關。考古學家、前工業時代土地與水資源利用專家弗農·斯卡伯勒(Vernon Scarborough)認為,水資源的獲取和管理對於瑪雅文明的興衰至關重要[40]。

Remove ads

一些偏向生態學範疇的假說強調,瑪雅文明所處的生態環境在古典期晚期陷入惡化。早期的共識認為,瑪雅文明的農業依賴於簡易的刀耕火種方式。這一方式會嚴重危害土壤,不利於長時期的農業生產。基於這一共識,奧雷托·F·庫克(Orator F. Cook)在1921年發表地力枯竭假說。除刀耕火種之外,侵蝕作用、集約農業和草類植物的競爭亦會導致地力的衰竭。

近年的研究發現,瑪雅人亦發展有數種複雜的集約農業耕作方式,這也可以支持古典期瑪雅城邦密集的人口。如今,現代考古學家已經理解其中的數種精密耕作方式,但亦有另外數種方式未能得到重構。所有中部美洲文明都開發並利用着這些複雜的耕作方式,以此增加其糧食產量、積累技術優勢[41]。已經被重構的複雜農業生產方式包括溝渠開鑿、梯田開墾、田地上抬、土脊擠壓、建造奇南帕水田、人類糞便施肥、沼澤開墾、堤壩建設、灌溉建設、儲水系統建設、水力利用,及利用沼澤濕土創造沃地等[42]。而系統性的生態崩潰則要歸因於濫砍濫伐,水系淤積以及生物多樣性缺失。

中部美洲文明除征服山地高原外,亦成功地開發了生存問題重重的熱帶雨林地區,並在此定居長達1,500年[43]。瑪雅人使用的農業技術嚴重依賴充足的水供應,這便為乾旱說提供了佐證。瑪雅人所居住的地域對於大部分民族來說,都是難以生存的地區;在這樣嚴苛的環境下生存近兩千年是令人驚嘆的成就[44]。

Remove ads

人類學家約瑟夫·泰因特(Joseph Tainter)在其1988年的著作《複雜社會的崩潰》(The Collapse of Complex Societies)中指出,除上述部分假說外,瑪雅城邦的複雜社會在其發展期間,「邊際收益」減少[45],亦促成文明崩潰。

心理學家朱利安·傑恩斯(Julian Jaynes)指出,瑪雅古典文明的崩潰要歸因於瑪雅城邦社會控制系統的失靈,即宗教和政治權威體系的崩塌。這是由於文明發展,社會經濟日漸複雜,原有的傳統宗教力量和君主的強制力難以維持[46]。

後續

在經歷古典期衰落後,瑪雅文明並未就此陷入滅亡,其人口大多向北遷移至尤卡坦半島北部,瑪雅文明的重心也隨而北移。北移後以尤卡坦半島為中心的瑪雅文明雖重現繁榮局面,但其建築與藝術風格卻發生較大變化,鐫刻紀念碑文的習慣也更為少見,這可能與古典時期瑪雅的階層變動有關——部分關於藝術和文化的知識局限於精英階層內部,這些知識、技術和藝術風格隨着人口遷移而出現流失。經此衰落事件後,瑪雅文明步入「後古典期」,尤卡坦半島的城邦奇琴伊察曾短暫統一瑪雅地區、建立霸權[2],瑪雅潘和烏斯馬爾等中心城邦步入繁榮;高地地區的基切和卡克奇克爾也是一度興盛。

至1697年,西班牙人征服最後一個獨立的瑪雅城邦諾赫佩滕,獨立發展的瑪雅文明才就此終結。現如今,數百萬瑪雅人仍然居住在尤卡坦半島[47]。正因此,部分學者並不認同用「衰落」或是「崩潰」(collapse)形容這一事件[48],歷史學家E·W·安德魯斯四世(E. W. Andrews IV)曾言:「我相信沒有發生過這樣的事情[49]。」

參見

註腳

參考書目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads