热门问题

时间线

聊天

视角

太陽依舊升起

海明威1926年小说 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《太陽依舊升起》(英語:The Sun Also Rises)[note 1],是美國諾貝爾文學獎得主厄尼斯特·海明威於1926年創作的第一部長篇小說,此前他曾發表過實驗性的分段式小說《在我們的時代裡》(1925年)。小說描寫一群美國與英國僑民,從巴黎出發,前往西班牙潘普洛納參加聖費爾明節,觀賞奔牛與鬥牛。作為一部早期的現代主義小說,本書在出版時獲得了褒貶不一的評價。海明威傳記作家Jeffrey Meyers寫道,本書現今「被公認為海明威最偉大的作品」,而海明威學者Linda Wagner-Martin則稱其為他最重要的小說。[2][3] 該小說於1926年10月由斯克里布納在美國出版。一年後,倫敦的Jonathan Cape公司以《Fiesta》為題出版了這本小說。至今,該書仍在發行。

這部小說是一部《影射小說》:書中角色均以海明威圈子裡的真實人物為藍本,情節也基於真實事件,特別是海明威1920年代在巴黎的生活,以及1925年前往西班牙潘普洛納參加節慶和在庇里牛斯山釣魚的旅程。海明威在撰寫小說期間皈依了天主教,Jeffrey Herlihy-Mera指出,身為天主教徒的主角傑克·巴恩斯,是「海明威預演自己皈依過程的媒介,藉此體驗他生命中最重要行動之一所伴隨的情感。」[4]

海明威提出了他的觀點,即被認為頹廢、放蕩且因第一次世界大戰而受到無法挽回傷害的「迷惘的一代」,事實上是堅韌而強大的。[5]海明威探討了愛與死、大自然的復甦力量以及男性氣概等主題。他簡潔的寫作風格,結合其克制的描述手法來傳達人物塑造與情節,展現了他的「冰山理論」寫作技巧。

Remove ads

情節概要

表面上,這部小說是關於主角傑克·巴恩斯——一位因戰爭創傷而無法進行性交的男人——與生活放蕩的離婚女子勃蕾特·艾許利夫人之間的愛情故事。傑克是居住在巴黎的僑民美國記者,而勃蕾特則是一位留著鮑伯頭、有過兩次離婚經歷和無數風流韻事的英國女性,體現了1920年代新的性自由。勃蕾特與傑克的普林斯頓朋友羅伯特·科恩(書中角色常以其姓氏稱呼)的戀情,讓傑克感到不安並與科恩斷絕了友誼;她對19歲鬥牛士羅梅洛的引誘,則使傑克在潘普洛納的西班牙人中失去了良好聲譽。

第一部設定在巴黎年輕美國僑民的咖啡館社交圈。開場時,傑克與科恩打網球,搭訕了一位名叫喬其紗的妓女,並在一家夜總會巧遇勃蕾特和米皮波普洛斯伯爵。後來,勃蕾特告訴傑克她愛他,但他們都知道兩人不可能有穩定的關係。

在第二部中,剛從紐約來的比爾·戈爾頓,以及勃蕾特的未婚夫、從蘇格蘭來的麥克·坎貝爾加入了傑克。傑克和比爾南下,在巴約訥與科恩會合,計劃前往潘普洛納東北部的山區釣魚。然而,科恩沒有去釣魚,而是留在潘普洛納等待遲遲未到的勃蕾特和麥克。科恩幾周前曾與勃蕾特有過一段戀情,儘管她已與麥克訂婚,他對她仍有佔有慾。傑克和比爾在布爾格特附近的溪流享受了五天的釣魚之樂後,回到潘普洛納與大家會合。

所有人都開始大量飲酒。科恩受到其他人的怨恨,他們用反猶太的言論嘲諷他。在節慶期間,角色們飲酒、吃飯、觀看奔牛、參加鬥牛,並不斷爭吵。傑克在蒙托亞旅館將勃蕾特介紹給19歲的鬥牛士羅梅洛;她對他一見傾心並引誘了他。男人們之間的嫉妒情緒逐漸升級——傑克、麥克、科恩和羅梅洛都想要勃蕾特。曾在大學是拳擊冠軍的科恩,與傑克和麥克發生了拳腳衝突,之後又與羅梅洛打了一架,並將他打傷。儘管受了傷,羅梅洛在鬥牛場上的表現依然出色。

第三部描寫了節慶過後角色們的狀況。他們清醒過來後離開了潘普洛納;比爾返回巴黎,麥克留在巴約訥,傑克則前往西班牙北部海岸的聖塞瓦斯蒂安。正當傑克準備返回巴黎時,他收到了勃蕾特的電報求助;她和羅梅洛去了馬德里。他在一家廉價旅館找到了她,她身無分文,羅梅洛也已離開。她宣稱決定回到麥克身邊。小說的結尾,傑克和勃蕾特坐在計程車裡,談論著那些本可能發生的事。

Remove ads

主題與分析

《太陽依舊升起》的第一部設定在1920年代中期的巴黎。當時,由於有利的匯率,美國人紛紛湧向巴黎,據估計有多達20萬講英語的僑民居住在那裡。1925年的《巴黎論壇報》報導,巴黎設有美國醫院、美國圖書館及美國商會。[6] 許多美國作家對美國感到失望,他們認為在歐洲能找到比美國更多的藝術自由。例如,海明威的朋友詹姆斯·喬伊斯所寫的《尤利西斯》在紐約被禁並遭焚毀,而海明威當時就在巴黎。[7]

《太陽依舊升起》的主題體現在其兩段題辭中。第一段是對「迷惘的一代」的暗引,這是格特魯德·斯泰因創造的詞,用以指稱戰後一代;[note 2][8] 另一段題詞則引自《聖經·傳道書》的長句:「一代過去,一代又來,地卻永遠長存。日頭出來,日頭落下,急歸所出之地。」[9] 海明威告訴他的編輯麥克斯·柏金斯,這本書與其說是關於一代人的迷失,不如說是關於「地卻永遠長存」。他認為《太陽依舊升起》中的角色或許「飽受打擊」,但並未迷失。[5]

海明威學者Wagner-Martin寫道,海明威希望這本書是關於道德的,他透過將書名從《Fiesta》改為《太陽依舊升起》來強調這一點。Wagner-Martin認為,這本書既可以被解讀為一部關於無聊僑民的小說,也可以看作是一個道德故事,講述一位主角在不道德的世界中尋找正直。[10] 在海明威前往潘普洛納的幾個月前,媒體將他所居住的巴黎拉丁區描繪成頹廢墮落之地。他開始寫一個關於鬥牛士被拉丁區人群影響而腐敗的故事;後來他將其擴展成一部關於傑克·巴恩斯可能被富有而不真實的僑民腐蝕的小說。[11]

書中角色形成一個群體,共享相似的規範,且每個人都深受戰爭的影響。[10] 海明威捕捉了那個時代的焦慮,並超越了勃蕾特與傑克的愛情故事,儘管他們是那個時代的代表:勃蕾特渴望慰藉與愛,而傑克則在性方面受到創傷。他的傷口象徵著那個時代的殘疾、幻滅,以及整整一代人感受到的挫折。[10]

海明威認為自己在巴黎生活時與美國的價值觀脫節,但他的傳記作家麥可·S·雷諾茲則持相反看法,他認為小說中體現了作者的中西部美國價值觀。海明威欽佩辛勤工作。他正面描繪了為生計而工作的鬥牛士和妓女,但將自己「賣身」的勃蕾特則象徵著依靠繼承遺產過活的「腐敗人群」。而作為工薪階層的記者傑克,則一次又一次地為那些有能力卻不願付帳的人買單。海明威透過傑克的行動,表達了他對那些不付錢的人的鄙夷。[12]

雷諾茲說,海明威所展現的悲劇,與其說是蒙帕納斯人群的頹廢,不如說是那個時期美國價值觀的衰落。因此,作者創造了一個陽痿且無能為力的美國英雄。傑克成為故事的道德中心。他從未將自己視為僑民群體的一份子,因為他是一個工作的人;對傑克而言,工作的人是真實的,而那些不為生計工作的人則一生都在裝模作樣。[13]

兩度離婚的勃蕾特·艾許利夫人代表了解放的新女性。在1920年代,離婚在巴黎是普遍且容易的事。[14] James Nagel寫道,海明威透過勃蕾特這個角色,創造了20世紀美國文學中最迷人的女性之一。她性生活混亂,是巴黎夜生活與咖啡館的常客。在潘普洛納,她引發了混亂:男人們為她過度飲酒、打鬥。她還引誘了年輕的鬥牛士羅梅洛,在節慶中成為一位喀耳刻女神。[15] 評論家對她的描述各不相同,稱她複雜、難以捉摸、神秘;Donald Daiker寫道,海明威「以一種同情與反感之間微妙的平衡來對待她」。[16] 她脆弱、寬容、獨立——這些特質與書中其他要麼是妓女,要麼是專橫嘮叨的女性形成對比。[17]

Nagel認為這部小說是一齣悲劇。傑克與勃蕾特的關係變得具有破壞性,因為他們的愛無法圓滿。圍繞勃蕾特的衝突摧毀了傑克與羅伯特·科恩的友誼,而她在潘普洛納的行為也影響了傑克在西班牙人中好不容易建立起來的聲譽。[15] Meyers認為勃蕾特是一個追求無愛之性的女人,而傑克只能給予她無性之愛。儘管勃蕾特與許多男人同眠,但她愛的卻是傑克。[18] Dana Fore寫道,勃蕾特願意與傑克在一起,儘管他有殘疾,處於一種「非傳統的性愛關係」中。[19] 其他評論家如萊斯利·費德勒和妮娜·貝姆則視她為極致的壞女人;費德勒認為勃蕾特是「海明威筆下『婊子女人』的傑出範例之一」。[20][21] 傑克對他們的關係感到痛苦,例如他說:「送一個女孩和一個男人離開……現在去把她帶回來。然後在電報上署名『愛你的』。」[22]

評論家們對傑克與勃蕾特的關係有不同的解讀。Daiker認為,勃蕾特在馬德里的行為——在羅梅洛離開後,傑克應她召喚而來時——反映了她的不道德。[23] Scott Donaldson認為,海明威呈現傑克與勃蕾特關係的方式,讓傑克知道「擁有勃蕾特這個朋友,他『不勞而獲』,遲早要為此付出代價。」[24] Daiker指出,勃蕾特依靠傑克支付她從馬德里到聖塞瓦斯蒂安的火車票,在那裡她與未婚夫麥克重逢。[25]

在海明威刪除的一段文字中,他讓傑克思考:「不和一個女人上床,你會學到很多關於她的事。」[26] 到小說結尾,雖然傑克愛著勃蕾特,但當他在馬德里開始與她保持距離時,他似乎經歷了一種轉變。[26] 雷諾茲認為傑克代表了「普通人」,在故事的進程中,他失去了榮譽、信念和希望。他將這部小說視為一齣道德劇,而傑克是失去最多的人。[27]

Remove ads

总结

视角

在《太陽依舊升起》中,海明威將巴黎與潘普洛納、節慶的狂熱與西班牙鄉村的寧靜進行對比。西班牙是海明威最喜愛的歐洲國家之一;他認為那是一個健康的地方,是唯一「未被戰火摧殘」的國家。[28] 他深受鬥牛場景的影響,寫道:

這不只是他們一直告訴我們的那樣殘酷。這是一場偉大的悲劇——也是我見過最美的事物,需要的膽識、技巧和勇氣比任何事都多。這就像在戰爭中擁有一個場邊座位,而你不會有任何危險。[28]

他展示了他所謂的鬥牛文化中的純粹性——稱為「aficion」(熱愛),並將其呈現為一種真實的生活方式,與巴黎波希米亞人的虛偽形成對比。[29] 對於一個非西班牙人來說,被接納為「aficionado」(鬥牛迷)是罕見的;傑克經歷了一個艱難的過程,才被「『aficion』的同好圈」所接納。[30]

Allen Josephs認為,小說的核心是鬥牛(corrida),以及每個角色對此的反應。勃蕾特引誘年輕的鬥牛士;科恩無法理解,並預期會感到無聊;傑克則完全理解,因為只有他能在虛偽的僑民世界與真實的西班牙人世界之間遊走;旅館老闆蒙托亞是信念的守護者;而羅梅洛則是場上的藝術家——他既純真又完美,是勇敢面對死亡的人。[31] 鬥牛被呈現為一場理想化的戲劇,鬥牛士在其中面對死亡,創造了一個存在主義或「nada」(虛無)的時刻,當他透過殺死公牛戰勝死亡時,這個時刻便被打破。[32]

海明威將鬥牛士描繪成在鬥牛場中跳舞的英雄人物。他認為鬥牛場是有著精確規則的戰爭,與他(以及傑克)所經歷的真實戰爭的混亂形成對比。[10] 評論家Keneth Kinnamon認為,年輕的羅梅洛是小說中唯一可敬的角色。[30] 海明威以18世紀的鬥牛士佩德羅·羅梅洛為其角色命名,這位鬥牛士以最困難的方式殺死了數千頭公牛:他靜立不動,讓公牛自己撞上他的劍。雷諾茲說,象徵著古典純粹鬥牛士的羅梅洛,是「小說中唯一的理想化人物」。[33] Josephs說,當海明威將羅梅洛的名字從Guerrita改掉,並賦予他歷史上羅梅洛的特質時,他也將羅梅洛殺牛的場景改為「recibiendo」(迎牛),以向其歷史同名者致敬。[34]

在眾人抵達潘普洛納之前,傑克和比爾前往伊拉蒂河釣魚。正如哈洛德·布魯姆所指出的,這個場景是巴黎和潘普洛納兩部分之間的插曲,「一個存在於線性時間之外的綠洲」。在另一個層面上,它反映了「始於清教徒尋求逃離英國壓迫的美國小說主流」——即美國文學中逃入荒野的顯著主題,這在庫柏、霍桑、梅爾維爾、吐溫和梭羅的作品中都可以看到。[35]

費德勒將此主題稱為「聖地」;他認為《太陽依舊升起》中的庇里牛斯山喚起了美國西部的意象,並透過「蒙大拿旅館」這個名字給予了象徵性的點頭。[20] 根據Stoltzfus的說法,在海明威的寫作中,自然是一個庇護和重生的場所,獵人或漁夫在獵物被殺死的瞬間獲得了片刻的超越。[32] 自然是男人在沒有女人的情況下行動的地方:男人釣魚、男人打獵、男人尋找救贖。[20] 在自然中,傑克和比爾不需要討論戰爭,因為他們的戰爭經歷,矛盾地,是無處不在的。自然場景與節慶場景形成對比。[10]

在節慶期間以及整部小說中,所有角色都大量飲酒。Matts Djos在他的論文〈海明威《太陽依舊升起》中的酒精主義〉中說,主要角色表現出酗酒的傾向,如抑鬱、焦慮和性功能不全。他寫道,傑克的自憐是酗酒者的典型症狀,勃蕾特的失控行為也是如此。[36] William Balassi認為,傑克喝酒是為了逃避對勃蕾特的感情,尤其是在結尾的馬德里場景中,他在午餐前喝了三杯馬丁尼,午餐時又喝了三瓶酒。[37]

雷諾茲認為,飲酒的行為與美國禁酒令的歷史背景相關。節慶的氣氛本身就助長了醉酒,但美國人之間的狂歡程度也反映了對禁酒令的反抗。從美國來的比爾在巴黎和西班牙都在喝酒。傑克在巴黎工作時很少喝醉,但在潘普洛納度假時卻不停地喝酒。雷諾茲說,禁酒令分裂了人們對道德的態度,而在小說中,海明威明確表達了他對禁酒令的厭惡。[38]

Remove ads

評論家們認為傑克是海明威式男子氣概的模糊代表。例如,在巴黎的酒吧場景中,傑克對一些男同性戀者感到憤怒。評論家Ira Elliot認為,海明威將同性戀視為一種不真實的生活方式,並將傑克與同性戀者歸為一類,因為和他們一樣,傑克也不與女性發生性關係。傑克的憤怒顯示了他對自身不真實和缺乏男性氣概的自我憎恨。[39] 他的男性認同感喪失了——他不再是一個完整的男人。[40]

Elliot思考傑克的傷口是否不僅僅是男性氣概的喪失,也可能象徵著潛在的同性戀傾向;然而,小說的重點在於傑克對女性的興趣。[41] 海明威的寫作因其角色使用的語言而被稱為恐同。例如,在釣魚的場景中,比爾承認他對傑克的喜愛,但接著又說:「在紐約我可不能對你這麼說。那會意味著我是個娘炮。」[42]

與傑克困擾的男性氣概形成對比的是,羅梅洛代表了一種理想的男性身份,根植於自信、勇敢和能力。Davidson夫婦指出,勃蕾特正是因為這些原因而被羅梅洛吸引,他們推測傑克可能試圖透過將勃蕾特帶給羅梅洛來削弱他的男性氣概,從而貶低其理想地位。[43]

評論家們探討了在海明威許多作品中普遍存在的性別錯位問題。他對跨性別主題感興趣,這體現在他對女性化男性和男性化女性的描繪中。[44] 在他的小說中,女性的頭髮通常具有象徵意義,用來標示性別。留著短髮的勃蕾特是雌雄同體的,被比作一個男孩——然而,模糊之處在於她被描述為一個「非常漂亮的女人」。雖然傑克被這種模糊性所吸引,羅梅洛卻對此感到反感。為了符合他嚴格的道德準則,他想要一個女性化的伴侶,並拒絕了勃蕾特,原因之一是她不願意留長髮。

Remove ads

麥克躺在床上,看起來像他自己的死亡面具。他睜開眼睛看著我。

「嗨,傑克,」他非常緩慢地說。「我在睡一會兒。我很久都想睡一會兒了……」 「你會睡著的,麥克。別擔心,孩子。」

「勃蕾特跟了個鬥牛士,」麥克說。「但她的猶太佬走了……真是太好了,不是嗎?」海明威被稱為反猶太主義者,最主要是因為書中對羅伯特·科恩這個角色的刻畫。其他角色經常稱科恩為猶太人,有一次甚至稱他為「猶太佬」。[45] 科恩被群體中的其他成員排斥,被描繪成「與眾不同」,無法或不願理解並參與節慶。[45] 科恩從未真正成為群體的一份子——因他的與眾不同或他的猶太信仰而被隔離開來。[10]

Barry Gross在比較那個時期文學作品中的猶太角色時評論道:「海明威從不讓讀者忘記科恩是個猶太人,他不是一個恰好是猶太人的不討喜角色,而是一個因為是猶太人而不討喜的角色。」[46][47] 海明威評論家Josephine Knopf推測,海明威可能想將科恩描繪成一個「倒楣鬼」(或傻瓜),但她指出科恩缺乏傳統倒楣鬼的特徵。[48]

科恩的原型是哈羅德·勒布,一位與海明威爭奪達芙·特懷斯登夫人(勃蕾特的現實原型)芳心的作家同行。傳記作家麥可·雷諾茲寫道,1925年,勒布本應拒絕海明威邀請他一同前往潘普洛納。在這次旅行之前,他是達芙的情人,也是海明威的朋友;在節慶的鬧劇中,他失去了達芙和海明威的友誼。海明威利用勒布作為一個角色的基礎,這個角色主要以一個「富有的猶太人」而被記住。[49]

Remove ads

《太陽依舊升起》反映了「迷惘的一代」在第一次世界大戰後普遍經歷的幻滅感。小說描繪了一個傳統意義來源——宗教、工作和愛情——都無法提供持久滿足感的世界,使角色們陷入不滿的循環中。傑克·巴恩斯和他的僑民同伴們在一個充滿失落與絕望的現代世界中掙扎著尋找目標。海明威暗示,對這種存在危機唯一可行的回應,是一種對生命內在悲劇的斯多葛式接納。他簡潔的散文和對省略的強調,突顯了壓抑的慾望和情感疏離的潛在主題。[50]

創作背景

在1920年代,海明威作為《多倫多星報》的駐外記者居住在巴黎,並前往士麥那報導希土戰爭。他希望利用自己的新聞經驗來寫小說,認為當作家以一種方式提煉自身經歷時,故事可以基於真實事件,以至於根據傳記作家傑佛瑞·梅耶斯的說法,「他所虛構的,比他所記得的更真實」。[51]

1923年,海明威與妻子哈德莉·理查森首次造訪潘普洛納的聖費爾明節,在那裡他迷上了鬥牛。[52] 這對夫婦於1924年重返潘普洛納——旅途非常愉快——這次有奇克·多爾曼-史密斯、約翰·多斯·帕索斯和唐納德·奧格登·史都華夫婦陪同。[53]

1925年6月,他們第三次返回,並住在他的朋友胡安尼托·金塔納的旅館。那一年,他們帶來了一群不同的美國和英國僑民:海明威在密西根的童年朋友比爾·史密斯;史都華;剛離婚的達芙·特懷斯登夫人和她的情人派特·格思里;以及哈羅德·勒布。[54] 海明威橫跨多次旅行的記憶可能解釋了小說中時間框架不一致的問題,同時指涉了1924年和1925年。[55]

在潘普洛納,這個小團體迅速瓦解。被達芙吸引的海明威嫉妒勒布,後者最近才與她進行了一次浪漫之旅;到週末時,兩名男子公開鬥毆。在這樣的背景下,來自龍達的年輕鬥牛士 卡耶塔諾·奧多涅斯的影響力顯現出來,他在鬥牛場中的才華深深影響了觀眾。奧多涅斯將他殺死的一頭公牛的耳朵從場上獻給海明威的妻子,以示敬意。在潘普洛納之外,前往伊拉蒂河(靠近納瓦拉的布爾格特)的釣魚之旅因河水污染而泡湯。[54]

海明威本打算寫一本關於鬥牛的非小說書籍,但後來決定那週的經歷為他提供足夠的素材來寫一部小說。[53] 節慶結束幾天後,在他的生日(7月21日),他開始寫作後來成為《太陽依舊升起》的作品。[56] 到8月17日,他寫了14章,並選定了《Fiesta》作為工作標題,然後返回巴黎。他於1925年9月21日完成草稿,在接下來的週末寫了前言,並將標題改為《迷惘的一代》。[57]

1925年12月,海明威和妻子在奧地利的施倫斯過冬,在那裡他開始大規模地修改手稿。寶琳·費孚於1月加入他們,並——不顧哈德莉的建議——敦促他與斯克里布納之子公司簽訂合約。海明威離開奧地利,短暫前往紐約與出版商會面,返回途中在巴黎停留時,開始了與寶琳的戀情。他於3月回到施倫斯完成修訂。[58]

6月,他與理查森和費孚一同在潘普洛納。他們返回巴黎後,理查森要求分居,並前往法國南部。[59] 8月,海明威獨自一人在巴黎,情緒低落,曾考慮自殺並起草了遺囑,[60] 但他完成了校對,並將小說題獻給他的妻子和兒子。[61] 在該書於10月出版後,哈德莉要求離婚;海明威隨後將該書的版稅給了她。[62]

出版歷程

海明威巧妙地操作,使他的出版商Boni & Liveright終止了與他的合約,以便《太陽依舊升起》能由斯克里布納出版。1925年12月,他迅速寫下《春天的激流》,一部諷刺舍伍德·安德森小說《Dark Laughter》的中篇小說,並將其寄給Boni & Liveright。他與該公司的三本書合約中包含一條終止條款,即若他們拒絕任何一部提交的作品,合約即告終止。Boni & Liveright對這部針對他們最暢銷作家之一的諷刺作品並不欣賞,立即拒絕了它並終止了合約。[63] 幾週內,海明威與斯克里布納簽訂了合約,後者同意出版《春天的激流》及他所有後續作品。[64][note 3]

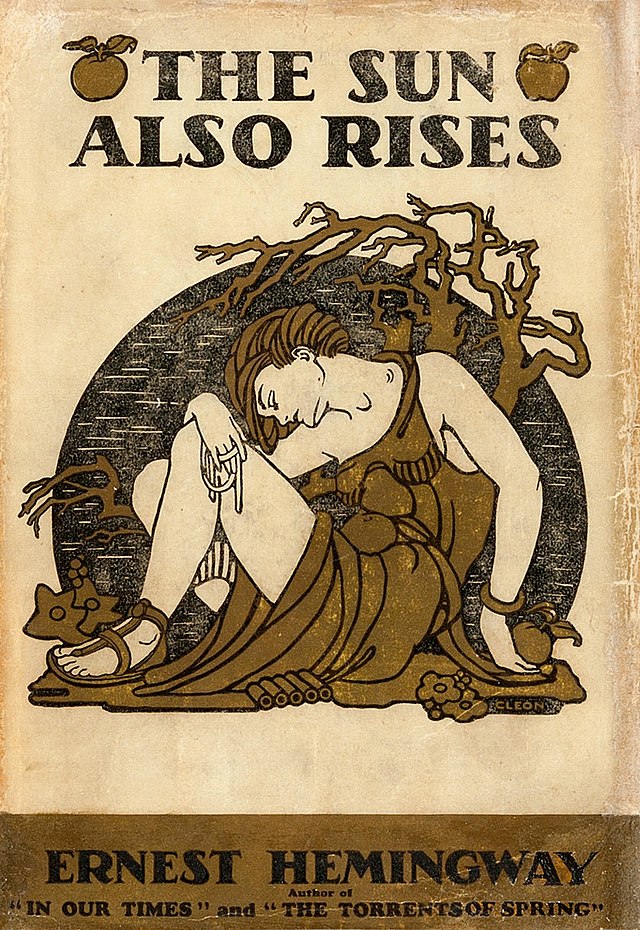

斯克里布納於1926年10月22日出版了這部小說。其初版共印製5,090冊,每冊售價2.00美元。[65] Cleo Damianakes為防塵套繪製了希臘化風格的設計,圖案為一位坐著的、身穿長袍的女性,頭歪向肩上,雙眼緊閉,一隻手拿著蘋果,肩膀和大腿裸露。編輯麥克斯韋·柏金斯希望「克里昂(Cleon)那端莊而性感」的設計能吸引「那些掌控著許多小說命運的女性讀者」。[66]

兩個月後,該書進入第二次印刷,銷量達7,000冊。後續印刷不斷;到1928年,海明威的短篇小說集《沒有女人的男人》出版後,這部小說已是第八次印刷。[67][68] 1927年,這部小說由Jonathan Cape在英國出版,書名為《Fiesta》,並刪去了兩段題詞。[69] 二十年後,1947年,斯克里布納發行了海明威三部作品的盒裝套書,包括《太陽依舊升起》、《永別了,武器》和《戰地鐘聲》。[70]

到1983年,《太陽依舊升起》自1926年出版以來一直持續印刷,很可能是世界上翻譯最多的書籍之一。當時,斯克里布納除了已在印刷的較昂貴的貿易平裝本外,還開始印刷更便宜的大眾市場平裝本。[71] 在1990年代,英國版書名為《Fiesta: The Sun Also Rises》。[72] 2006年,西蒙與舒斯特開始製作海明威小說的有聲書版本,包括《太陽依舊升起》。[73] 2016年5月,西蒙與舒斯特出版了新的「海明威圖書館版」,收錄了早期草稿、最終稿中刪除的段落以及該書的備用標題,有助於解釋作者創作最終版本的歷程。[74]

Remove ads

寫作風格

這部小說以其風格著稱,被 variously 形容為現代、硬漢或低調。[75] 作為巴黎的一名新手作家和記者,海明威求助於艾茲拉·龐德——他被譽為「非官方的文化部長,為新文學天才接生」——來批改和修改他的短篇小說。[76] 從龐德那裡,海明威學會了以現代主義風格寫作:他運用低調陳述,摒棄感傷主義,並在不解釋意義的情況下呈現圖像和場景,尤其是在書的結尾,為勃蕾特和傑克留下了多種未來的可能性。[75][note 4] 學者 Anders Hallengren 寫道,因為海明威從龐德那裡學會了「不信任形容詞」,他創造了一種「符合美學和倫理的風格,即透過關閉情感和主觀的大門,將情感溫度提升到普世真理的水平」。[77]

法蘭西斯·史考特·費茲傑羅告訴海明威「讓書中的情節在角色之間自行展開」。海明威學者 Linda Wagner-Martin 寫道,在採納費茲傑羅的建議後,海明威創作出一部沒有中心敘述者的小說:「海明威的書領先了一步;它是一部現代主義小說。」[78] 當費茲傑羅建議海明威從長達30頁的開頭刪減至少2500字時,海明威電告出版商將整個開頭30頁全部刪除。結果是一部沒有明確起點的小說,這被視為一種現代視角,並在評論界廣受好評。[79]

每一次他讓公牛經過時都如此之近,以至於人、公牛和在公牛前展開並旋轉的斗篷,都成為一個輪廓分明的整體。一切都那麼緩慢而受控。彷彿他在搖著公牛入睡。他做了四次這樣的維羅尼卡……然後在掌聲中轉身離去,一手叉腰,斗篷搭在手臂上,而公牛則看著他的背影遠去。

Wagner-Martin 推測,海明威可能想塑造一個由伊迪絲·華頓定義的軟弱或負面英雄,但他沒有創造英雄或主角的經驗。那時他的小說僅由極短的故事組成,沒有一個以英雄為主角。[10] 《太陽依舊升起》寫作過程中,英雄的角色發生了變化:首先是鬥牛士,然後是科恩,再是勃蕾特,最後海明威意識到「也許根本沒有英雄。也許一個沒有英雄的故事更好。」[80] Balassi 認為,透過排除其他角色作為主角,海明威間接地將傑克推上了小說英雄的角色。[81]

作為一部《影射小說》,這部小說的角色基於真實人物,在僑民社區引起了醜聞。海明威傳記作家卡洛斯·貝克寫道,「關於這本書的口耳相傳」幫助了銷量。巴黎的僑民們興高采烈地試圖將虛構角色與真實身份對應起來。此外,他寫道,海明威利用在拉丁區隨處可見的原型來塑造他的角色。[82] 早期的草稿以真實人物的名字來標示角色;傑克的角色被稱為 Hem,勃蕾特的角色被稱為 Duff。[83]

儘管小說是以新聞報導風格寫成,Frederic Svoboda 寫道,這部作品引人注目之處在於「它如何迅速地擺脫了簡單的事件陳述」。[84] Jackson Benson 認為,海明威利用自傳細節作為描寫普遍生活的框架。例如,Benson 說海明威透過「如果」的情境來擴展他的經歷:「如果我受傷的方式讓我晚上無法入睡會怎樣?如果我受傷後變得瘋狂,如果我被送回前線會發生什麼?」[85] 海明威相信,作家可以描述一件事,而完全不同的另一件事則在表面之下發生——他稱之為冰山理論,或省略理論。[86]

如果一個散文作家對他所寫的東西了解得足夠多,他可以省略他所知道的東西,而讀者,如果作家的寫作足夠真實,會像作家陳述了這些東西一樣強烈地感受到它們。冰山的莊嚴在於它只有八分之一浮在水面上。一個因為不知道而省略東西的作家,只會在他的寫作中留下空洞。

Balassi 說,海明威在《太陽依舊升起》中比在他任何其他作品中都更好地應用了冰山理論,他透過編輯多餘的材料或故意在故事中留下空白。他在手稿中做的編輯註釋顯示,他想打破格特魯德·斯泰因建議使用「清晰克制寫作」的束縛。在最早的草稿中,小說始於潘普洛納,但海明威將開頭場景移至巴黎,因為他認為蒙帕納斯的生活是與後來在西班牙的情節形成對比所必需的。他大量描寫巴黎,意圖「不受他人文學理論的限制,[而是]以自己的方式寫作,並可能失敗。」[87]

他為每個角色添加了隱喻:麥克的金錢問題、勃蕾特與喀耳刻神話的關聯、羅伯特與被隔離的公牛的關聯。[88] 直到修訂過程中,他才精簡了故事,去除了不必要的解釋,最小化了描述性段落,並剝離了對話,所有這些創造了一個「複雜但緊湊的故事」。[89]

海明威說,他從《堪薩斯城星報》的風格指南中學到了他寫作所需的基礎,他曾在那裡擔任實習記者。[note 5][90] 評論家 John Aldridge 說,這種極簡風格源於海明威的信念,即要真實地寫作,每個詞都必須因其簡潔和真實性而被精心挑選,並承載巨大的份量。Aldridge 寫道,海明威的風格「用最少的簡單詞語,似乎是抵抗著巨大的沉默衝動而被擠到紙上,創造出一種印象,即那些詞語——僅僅因為它們如此之少——是神聖的。」[91] 在巴黎,海明威曾與朋友約翰·多斯·帕索斯一起大聲朗讀,實驗英王欽定版聖經的韻律。從聖經文本的風格中,他學會了逐步構建他的散文。小說中的情節逐句、逐場景、逐章地建立起來。[10]

他風格的簡潔性具有欺騙性。布魯姆寫道,正是對並列結構的有效運用提升了海明威的散文。海明威借鑒了聖經、《惠特曼》和《哈克貝利·費恩歷險記》,以刻意的低調寫作,並大量採用並列結構,在某些情況下幾乎達到了電影般的效果。[92] 他的骨架式句子是為了回應亨利·詹姆斯的觀察,即第一次世界大戰「耗盡了詞語」,海明威學者Zoe Trodd解釋說,他的風格類似於「多焦點」的攝影現實。缺乏從屬連接詞的句法創造了靜態的句子。[93]

攝影般的「快照」風格創造了圖像的拼貼。海明威省略了內部標點符號(冒號、分號、破折號、括號),而偏愛簡短的陳述句,這些句子旨在層層遞進,如同事件的發展,以創造整體的感覺。他還使用了類似於電影的技巧,例如從一個場景快速切換到另一個場景,或將一個場景拼接到另一個場景中。有意的省略讓讀者能夠填補空白,如同回應作者的指示,並創造出立體的散文。[94] 傳記作家詹姆斯·梅洛寫道,鬥牛場景的呈現具有一種清晰明快的感覺,讓人聯想到新聞片。[95]

海明威運用色彩和視覺藝術技巧,在他對伊拉蒂河的描寫中傳達情感範圍。在《翻譯現代主義:費茲傑羅與海明威》一書中,羅納德·伯曼將海明威對風景的處理與後印象派畫家保羅·塞尚的處理進行了比較。在1949年的一次採訪中,海明威告訴莉莉安·羅斯,他從塞尚那裡學會了如何「創造風景」。在將寫作與繪畫進行比較時,他告訴她:「這就是我們在寫作中試圖做的,這個和這個,還有樹林,以及我們必須攀爬的岩石。」[96] 風景是主觀地被看待的——觀察者的視角至關重要。[97] 對傑克來說,風景「意味著尋找一種堅實的形式……這種形式在他巴黎的生活中並不存在」。[97]

Remove ads

讀者反應

总结

视角

海明威的第一部長篇小說可以說是他最好也最重要的作品,並被視為一部標誌性的現代主義小說,儘管雷諾茲強調海明威在哲學上並非現代主義者。[98] 在書中,他的角色為後代概括了戰後僑民一代的形象。[99] 他因短篇小說集《在我們的時代裡》獲得了好評,埃德蒙·威爾遜寫道:「海明威的散文是一流的。」威爾遜的評論足以引起人們對這位年輕作家的關注。[100]

再多的分析也無法傳達《太陽依舊升起》的品質。這是一個真正引人入勝的故事,以精煉、硬朗、矯健的敘事散文講述,令更多文學性的英語相形見絀。海明威先生不僅知道如何讓詞語具體化,還知道如何安排一組詞語,使其透露出比單個部分更多的信息。這是宏偉的寫作。

許多主要出版物都給予了好評。康拉德·艾肯在《紐約先驅論壇報》中寫道:「如果今天有更好的對話可寫,我不知道在哪裡能找到」;布魯斯·巴頓在《大西洋月刊》中寫道,海明威「寫作時彷彿從未讀過任何人的作品,彷彿他自己創造了寫作藝術」,並且角色「驚人地真實和生動」。[67]

然而,其他評論家不喜歡這部小說。《民族》雜誌的評論家認為,海明威的硬漢風格更適合發表在《在我們的時代裡》的短篇小說,而不是他的長篇小說。海明威的朋友約翰·多斯·帕索斯在《新大眾》中問道:「現在的美國文學怎麼了?……這個迷惘的一代中少數不悲傷的年輕人將不得不尋找另一種方式來找到自我,而不是這裡所指示的方式。」他私下為這篇評論向海明威道歉。[67]

《芝加哥每日論壇報》的評論家寫道:「《太陽依舊升起》是那種至少讓這位評論家幾乎感到憤怒的書。」[101] 一些評論家不喜歡書中的角色,其中包括《日晷》雜誌的評論家,他認為角色膚淺空洞;而《民族與雅典娜》雜誌則認為角色無聊,小說不重要。[102] 《辛辛那提詢問報》的評論家寫道,這本書「始於無處,終於虛無」。[1]

海明威的家人討厭這本書。他的母親格蕾絲·霍爾·海明威因為無法面對她當地讀書會上的批評而感到苦惱——那裡有人說她的兒子「將巨大的才能……用於最低級的用途」——她在給他的信中表達了她的不滿:

評論家們似乎對你的風格和描繪文字畫面的能力充滿讚揚,但正派的人總是惋惜你竟然用如此偉大的天賦來記錄如此墮落的人類階層的生活和習慣……創作出年度最骯髒的書之一,這是一個可疑的榮譽……怎麼了?你對生活中的高尚、榮譽和美好不再感興趣了嗎?……你的詞彙裡肯定不止「該死」和「婊子」——每一頁都讓我感到噁心。

儘管如此,這本書銷量很好,年輕女性開始模仿勃蕾特,而常春藤盟校的男大學生則想成為「海明威英雄」。斯克里布納鼓勵這種宣傳,並讓海明威「成為一個小小的美國現象」——一位名人,以至於他與理查森的離婚以及與費孚的婚姻都吸引了媒體的關注。[104]

雷諾茲認為,《太陽依舊升起》只能在1925年左右寫成:它完美地捕捉了第一次世界大戰與經濟大蕭條之間的時期,並使一群角色永垂不朽。[105] 在其出版後的幾年裡,小說因其在羅伯特·科恩角色刻畫中表現出的反猶太主義而受到批評。雷諾茲解釋說,儘管出版商向海明威抱怨他對公牛的描述,但他們卻允許他使用猶太人的綽號,這顯示了第一次世界大戰後反猶太主義在美國被接受的程度。海明威顯然不僅將科恩塑造成一個令人不快的角色,而且是一個作為猶太人的令人不快的角色。[106] 1970年代和1980年代的評論家認為海明威是厭女和恐同的;到1990年代,他的作品,包括《太陽依舊升起》,開始受到女性學者的重新審視。[107]

影響與改編

海明威的作品在二十世紀後半葉以及他1961年自殺後仍然廣受歡迎。在1970年代,《太陽依舊升起》吸引了Beegel所稱的越戰時期的「迷惘一代」。[108] Aldridge寫道,《太陽依舊升起》之所以保持其吸引力,是因為這部小說是關於年輕的。書中角色生活在世界上最美麗的城市,他們的日子用來旅行、釣魚、喝酒、做愛,並普遍地享受著他們的青春。他認為1920年代的僑民作家因此而具有吸引力,但海明威在《太陽依舊升起》中最成功地捕捉了那個時代和地方。[109]

布魯姆說,書中一些角色未能經受住時間的考驗,他寫道,現代讀者對科恩角色的反猶太主義待遇以及對鬥牛士的浪漫化感到不適。此外,勃蕾特和麥克獨屬於爵士時代,無法轉譯到現代。布魯姆認為,這部小說因其形式上的品質:其散文和風格,而躋身於美國文學的正典之列。[110]

這部小說使海明威聲名鵲起,激勵了全美的年輕女性模仿女主角剪短髮、穿毛衣套裝——並像她一樣行事——並在接下來的二十年裡,在任何美國雜誌上都能看到其寫作風格的改變。在許多方面,小說精煉的散文成為了20世紀美國寫作的典範。Nagel寫道:「《太陽依舊升起》是一個戲劇性的文學事件,其影響多年來並未減弱。」[111]

《太陽依舊升起》的成功引起了百老匯和好萊塢的興趣。1927年,兩位百老匯製作人想將故事改編成舞台劇,但沒有立即提出報價。海明威考慮直接向好萊塢推銷這個故事,告訴他的編輯麥克斯·柏金斯,他不會以低於3萬美元的價格出售——這筆錢他想給他分居的妻子哈德莉·理查森。康拉德·艾肯認為,僅憑對話的力量,這本書就非常適合改編成電影。海明威短期內不會看到舞台或電影改編:[112] 他在1932年將電影版權賣給了雷電華電影。[113]

1956年,小說被改編成同名電影。彼得·維爾特編寫了劇本。泰隆·鮑華飾演傑克,與艾娃·加德納飾演的勃蕾特演對手戲,艾羅爾·弗林飾演麥克。版稅給了理查森。[114]

海明威寫了更多關於鬥牛的書:《午後之死》於1932年出版,《危險的夏天》於1985年在他去世後出版。他對潘普洛納的描寫,始於《太陽依舊升起》,幫助推廣了聖費爾明節每年一度的奔牛活動。[115]

注釋

- 根據傳記作家James Mellow的說法,海明威可能曾將此詞作為小說的早期標題。這個詞源於一位車庫老闆對格特魯德·斯泰因用法語評論那些參戰的人時所說的話:「C'est une generation perdue」(直譯:「他們是迷惘的一代」)。參見 Mellow (1992), 309

- 《春天的激流》學術評論甚少,因其被認為重要性不及海明威後來的作品。參見 Oliver (1999), 330

- 海明威寫了一段未發表的續集片段,其中傑克和勃蕾特在巴黎的丁哥酒吧相遇。與勃蕾特在一起的是麥克·坎貝爾。參見 Daiker (2009), 85

- 「使用短句。使用短的第一段。使用有力的英語。要肯定,不要否定。」

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads