热门问题

时间线

聊天

视角

奧匈帝國

欧洲历史国家(1867-1918) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

奧匈帝國,又稱奧匈君主國或奧地利-匈牙利(德語:Österreichisch-Ungarische Monarchie、Österreich-Ungarn,匈牙利語:Osztrák–Magyar Monarchia、Ausztria–Magyarország),在地理上位於中東歐一帶[11],是一個存在於1867年至1918年間的特殊複合制國家,更準確地說,是一個聯邦制國家或政合國。帝國主要構成國匈牙利王國(外萊塔尼亞)和奧地利帝國(內萊塔尼亞),是由共同君主以及外交、軍事和稅收等共同事務所維繫在一起的兩個獨立主權國家。1867年7月28日,《1867年奧地利-匈牙利折衷方案》經弗朗茨·約瑟夫一世簽署批准,原奧地利帝國正式改組為匈牙利、奧地利的政合聯邦。

奧匈帝國是19世紀後期至20世紀初期的歐洲主要強國之一。1911年,奧匈帝國的國土面積為621538平方公里,是歐洲國土面積第二大國,僅次於俄國[12];其人口為5100萬,是歐洲人口第三大國,僅次於俄國和德國[13]。其經濟和工業水平較高,機械工業、電氣工業規模和鐵路總里程等位居世界前列[14][15][16][17]。

奧匈帝國是一個多民族的聯邦制國家,除了奧地利人和匈牙利人外,還有各種斯拉夫民族(波蘭人、烏克蘭人、捷克人、斯洛伐克人、斯洛維尼亞人、克羅埃西亞人、塞爾維亞人、波士尼亞人等)、羅馬尼亞人、義大利人和猶太人等。這些發展水平和歷史發展各異的多民族地區,是由王室和軍隊以及若干中央機構維繫在一起的。一些民族在其民族區域內享有不同程度的內部自治權。奧匈帝國也是少數在一戰前就針對少數民族權益進行立法的國家[18]。

奧匈帝國是第一次世界大戰中的同盟國之一。1914年7月28日,奧匈帝國向塞爾維亞宣戰,一戰爆發。至1918年10月末,奧匈帝國內部各少數民族依據威爾遜十四點和平原則紛紛宣布獨立建國,導致其在11月《維拉朱斯蒂停戰協定》簽署之前已在事實上解體。戰後,原奧匈帝國領土上建立了奧地利共和國、匈牙利共和國、捷克斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞人、克羅地亞人和塞爾維亞人國(後歸屬於南斯拉夫王國)等獨立國家,另有部分領土最終歸於意大利、波蘭和羅馬尼亞。

Remove ads

國名

- 奧匈帝國的官方名稱:奧地利-匈牙利君主國(德語:Österreichisch-Ungarische Monarchie,德語發音:[ˈøːstəʁaɪçɪʃ ˈʊŋɡaʁɪʃə monaʁˈçiː];匈牙利語:Osztrák–Magyar Monarchia,匈牙利語發音:[ˈostraːk ˈmɒɟɒr ˈmonɒrɦijɒ])[19]

- 奧匈帝國在國際關係中所使用的名稱:奧地利-匈牙利(德語:Österreich-Ungarn;匈牙利語:Ausztria-Magyarország)。

- 對奧匈帝國的其他稱呼,在奧地利較為流行,但在匈牙利或者在其他區域並未被廣泛採用的[20][21]:

- k. u. k.君主國(德語全稱:Kaiserliche und königliche Monarchie Österreich-Ungarn;匈牙利語全稱:Császári és Királyi Osztrák–Magyar Monarchia)

- 多瑙君主國(德語:Donaumonarchie;匈牙利語:Dunai Monarchia)

- 二元君主國德語:Doppel-Monarchie;匈牙利語:Dual-Monarchia)

- 雙頭鷹(德語:Der Doppel-Adler;匈牙利語:Kétsas)

- 奧匈帝國在內部行政中所使用的官方全稱:在帝國議會中所代表的王國和領地以及匈牙利聖伊什特萬王冠領地[註 2] (德語:Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der Heiligen Ungarischen Stephanskrone;匈牙利語:A Birodalmi Tanácsban képviselt királyságok és országok és a Magyar Szent Korona országai)

- 自1867年起,奧匈帝國中的官方機構縮寫:

- k. u. k.(德語全稱:kaiserlich und königlich,即「皇帝和國王的」)是指屬於奧地利-匈牙利雙方的共同機構,例如k. u. k.海軍,以及戰時的k. u. k.陸軍。

- k. k.(德語全稱:kaiserlich-königlich,即「皇帝的-王國的」)是指內萊塔尼亞(奧地利)的機構;此處「王國的」指的是波希米亞王冠領地。

- k. u.(德語全稱:königlich-ungarisch,即「王國的-匈牙利的」)或m. k.(匈牙利語全稱:Magyar királyi,即「匈牙利王國的」)是指外萊塔尼亞(匈牙利)聖伊什特萬王冠領地的機構。在克羅地亞-斯拉沃尼亞王國,使用的則是k.(克羅地亞語全稱:kraljevski,即「王國的」),因為根據《1869年克羅地亞-匈牙利折衷方案》,克羅地亞和斯拉沃尼亞的唯一官方語言是克羅地亞語,這些機構也僅僅是「克羅地亞的」。

清朝官方對奧匈帝國的譯名為「奧斯馬加」,是為匈牙利語「奧地利-匈牙利」(Ausztria-Magyarország)之音譯[22]。

Remove ads

歷史背景與折衷起因

1526年,匈牙利王國在莫哈奇戰役中敗於奧斯曼帝國,匈牙利國王,雅蓋隆王朝的拉約什二世以及王國眾多顯要的宮廷成員、貴族、神職人員皆在這場戰役中身亡[23],且拉約什二世沒有留下合法子嗣,匈牙利就此陷入了空位期與動盪期。

1526年11月10日-12日,匈牙利各階層在塞克什白堡召開國會,他們援引於1505年國會上通過的《拉科什決議》(儘管該決議由於未獲時任國王烏拉斯洛二世簽署而未能成為法律),其中規定只有在匈牙利出生的人才有權被選舉成為國王,並因此一致選舉在相當長一段時間裡獲絕大多數貴族支持的紹波堯伊·亞諾什為匈牙利國王[24]。然而根據當時的法律,這場國會並不擁有選舉國王的權利,因為其並不是由納多爾召開的,儘管如此,紹波堯伊的支持者占據了國家的大部分地區,而且他走完了完整的加冕程序,完全合乎規範與習慣法[註 3]。紹波堯伊還派遣了使團前往多個歐洲國家,且得到了法國國王和波蘭國王,以及教宗克萊孟七世對其匈牙利國王地位的承認。

另一方面,哈布斯堡王朝也又一次地介入了匈牙利事務。他們引據1491年的《布拉迪斯拉發和約》與1506年的《哈布斯堡-雅蓋隆聯姻條約》,宣布王位應由斐迪南一世繼承。這一時期支持哈布斯堡這一王位宣稱的主要有拉約什二世的遺孀瑪利亞(斐迪南一世的妹妹)以及少數貴族(其中不乏與紹波堯伊存在長期私人恩怨的人,例如時任納多爾巴托里·伊什特萬三世),他們於1526年12月16日-12月17日在布拉迪斯拉發召開國會,選舉斐迪南一世為國王,並宣布選舉紹波堯伊為國王的塞克什白堡國會無效。然而,這場於布拉迪斯拉發召開的國會同樣存在缺陷,即匈牙利各州中只有布拉迪斯拉發和肖普朗派出了代表[25],並且當時的局勢導致斐迪南一世也沒有條件進行加冕。

紹波堯伊並未阻止這場於布拉迪斯拉發召開的對立國會,儘管其宮廷內有相當多人強烈建議他應組織一支軍隊進行反擊,他希望斐迪南一世和神聖羅馬帝國皇帝查理五世能加入自己反奧斯曼的陣線[26]。紹波堯伊此時的核心目標在於從奧斯曼帝國手中收回失地,並且已經奪回了斯雷姆、班默諾什托爾、切魯格等地,還向波蘭、法國等國派出了反奧斯曼的使團。

為了保持和平與爭取哈布斯堡王朝加入反奧斯曼陣線,紹波堯伊派遣了以班菲·亞諾什為首的使團與斐迪南一世進行談判——不僅沒有取得實質性成果,還被斐迪南一世扣押了幾個月後才被釋放[27],雙方因此各自着手備戰。作為對斐迪南一世的回應,紹波堯伊於1527年3月在布達召開了國會,出席者包括33名顯赫的首席官員(12名高級神職人員和21名大領主)、53個州的代表(只有被奧斯曼和斐迪南一世控制的州沒派出代表)、特蘭西瓦尼亞地區和特蘭西瓦尼亞薩克森人的代表、10個自由王家城市的代表等,幾乎代表了匈牙利國家的絕大多數地區,在代表性和形式上對布拉迪斯拉發國會形成了壓倒性優勢。布達國會隨後向斐迪南一世致信(近150個人簽署),信中指出斐迪南一世不應被視作匈牙利國王,即便是兩個王朝之間的婚約,也不能將匈牙利國家當做「聯姻贈禮」轉贈,並要求斐迪南一世撤出其占領的匈牙利領土,應共同對付奧斯曼的威脅,而不是對匈牙利發動戰爭[28]。

斐迪南一世並未接受布達國會的要求,而是與聯軍(包括神聖羅馬帝國皇帝查理五世、勃蘭登堡選帝侯、普法爾茨選帝侯等)繼續進攻紹波堯伊,並且隨後在基策宣誓,重申匈牙利王位,長達十多年的匈牙利內戰徹底打響,奧斯曼帝國隨後也直接介入干涉,最終導致匈牙利國家在事實上陷入了三分狀態。這種狀態直到1718年《帕薩羅維茨條約》的簽訂才徹底結束[29],哈布斯堡王朝得以真正控制幾乎整個匈牙利王國。

由於哈布斯堡在匈牙利的諸多政策和與匈牙利國會和各階層的衝突,導致匈牙利王國時常爆發反哈布斯堡起義,從農奴市民到納多爾等一眾顯要官員里都有着反哈布斯堡起義者[30][31][32],這些起義最終都被哈布斯堡王朝鎮壓,但反哈布斯堡活動並未因此完全結束。

在1848年匈牙利革命中,匈牙利王國提出了更高程度的自治要求,隨着多場抗議活動和維也納革命的爆發,這些要求基本得到了滿足,並以《四月法令》的形式在匈牙利國會通過,斐迪南五世於4月11日將其簽署。但隨着維也納革命的失敗和歐洲革命陷入低潮,哈布斯堡王朝隨即要求匈牙利國會廢除《四月法令》,否則就將面臨軍事進攻,匈牙利方面予以回絕,開始組織軍隊反抗,並於1849年4月宣布獨立,但最終在哈布斯堡王朝與前來協助的俄羅斯帝國的聯手鎮壓下失敗,匈牙利原有的自主權被專制統治所取代[33][34]。革命失敗後,哈布斯堡王朝展開了極端的報復,這場報復行動的代表以有「哈布斯堡之虎」之稱的尤里烏斯·雅各布·馮·海瑙為代表,他主持並處決了眾多革命者[35][36],還在一封於1849年8月18日給皇帝弗朗茨·約瑟夫一世的信件中宣稱「我一定要把那些叛亂領袖絞死,凡是投身革命者行列里的屬於皇帝-國王陛下的軍官,我都要槍決,......我問心無愧,即便槍斃上百人也在所不惜,因為我堅信,這是向未來所有叛亂發出警告的唯一方式」[37]。

進入1860年代,哈布斯堡帝國遭遇兩次嚴重的軍事失敗:在第二次意大利獨立戰爭中失去了對北意大利大片地區的控制(倫巴第-威尼托、摩德納-雷焦、托斯卡納、帕爾馬-皮亞琴察);1866年又在普奧戰爭中失敗,不僅導致了德意志邦聯的解體(哈布斯堡皇帝原是其永久主席),也使奧地利被排除在德意志事務之外。

維也納的哈布斯堡宮廷意識到,為了維持其大國地位,必須與匈牙利妥協,於是開始與匈牙利政治領袖戴阿克·費倫茨領導的團體展開談判。匈牙利方面堅持認為《四月法令》仍依然有效,但也承認根據《1713年國事詔書》,外交與國防屬於奧地利與匈牙利的「共同事務」。1867年3月20日,新召開的匈牙利國會在佩斯開始討論將於3月30日接受的《1867年奧地利-匈牙利折衷方案》。然而匈牙利方面獲悉,只有皇帝在6月8日正式加冕為匈牙利國王之後,折衷方案才能在匈牙利聖冠領土上生效。7月28日,弗朗茨·約瑟夫一世以匈牙利國王的新身份批准並頒布了這些法律,標誌着奧匈帝國的正式誕生。

Remove ads

- 1867年:奧匈折衷案。加利西亞和克羅地亞的自治。

- 1878年:奧匈帝國獲得土耳其占領的波斯尼亞和黑塞哥維那領土(直至 1918年)和新帕扎爾領土(直至 1908年)。

- 1879年:奧匈帝國與德意志帝國結盟。

- 1882年:意大利加入同盟,三國同盟成立。

- 1897年:奧地利實行普遍的、間接的男性選舉權。

- 1907年:所有24歲以上男性的直接男性選舉權在奧地利生效。

- 1907年:奧地利第一次直接普選選舉。奧地利和匈牙利之間的新妥協案。

- 1908年:吞併波斯尼亞和黑塞哥維那。

- 1912年:塞爾維亞和保加利亞結成聯盟對抗奧匈帝國。

- 1914年:弗朗茨·斐迪南大公和他的妻子在薩拉熱窩被波斯尼亞塞族民族主義極端分子暗殺。奧匈帝國對塞爾維亞宣戰引發了連鎖宣戰,第一次世界大戰爆發。

- 1915年:奧匈帝國宣布願意割讓的里雅斯特地區。英國、法國、俄羅斯和意大利之間秘密簽署了《倫敦條約》:意大利改變立場,以獲得的里雅斯特作為激勵。

- 1916年:在戰爭中,弗蘭茨·約瑟夫一世皇帝在統治68年後去世。

- 1917年:新皇帝卡爾一世試圖與法國單獨講和,但沒有成功。

- 1918年:卡爾一世向德皇威廉二世發出電報,宣布聯盟結束。

- 10月28日,捷克斯洛伐克共和國宣告成立。

- 10月31日,匈牙利分離。

- 11月3日,奧匈帝國與同盟國停戰。

- 11月7日,波蘭共和國宣告成立(獲得奧地利加利西亞地區)。

- 11月16日,匈牙利共和國宣告成立。

- 12月1日,帝國南部地區與塞爾維亞和黑山合併,成立塞爾維亞人、克羅地亞人和斯洛文尼亞人王國。

- 12月24日,羅馬尼亞接收特蘭西瓦尼亞領土。

- 1919年、1920年:聖日耳曼條約和特里亞農條約簽訂後,奧匈帝國徹底解體。

Remove ads

政府結構

奧匈帝國有三個不同的政府:奧地利政府、匈牙利政府和一個位於皇帝之下的中央政府。匈牙利和奧地利各有各自的議會和自己的首相。皇帝的權力理論上是至高的,但實際上是有限的。皇帝的中央政府負責陸軍、海軍、外交和對外貿易。奧匈帝國內的一些地區如加利西亞和克羅地亞享受特別地位,它們擁有自己的特殊政府形式。

奧地利和匈牙利兩個地區的共同政府由一個共同部長會議組成,這個共同部長會議的成員包括三個部長(財政、軍事和外交),兩個地區的首相[38],一些大公和皇帝本人。

兩個議會各派出一個代表團,各六十人分別對共同部長會議的財政計劃及其他議案討論,這樣每個地區政府對共同政府的工作有一定的影響力,不過總括來說,議會的聯席是沒有甚麼真正的權力,因為它僅能互相提出照會,在奧、匈兩代表團兩次照會均無法達成共識時,才分別進行表決,由始至終它都不能對中央的事務進行共同辯論及質詢。

行政上,最終共同政府的部長僅對皇帝負責,而非議會及人民,而皇帝本人有權對外交和軍事政策作最後決定。兩個地方政府與中央政府權力交叉往往導致摩擦和低效率。尤其軍隊在這方面受到阻礙。儘管軍事是中央政府的職權範圍,但奧地利和匈牙利政府有「徵兵、提供駐紮地、運輸和補給,以及負責軍隊人員民事的和非軍事事務的責任」。因此每個地方政府對中央政府的決定有很強的影響力,而每個地方政府都使用每一個機會來擴大它們自己的權力。

1867年以後半個世紀中,奧地利與匈牙利的關係屢次因共同對外關稅安排以及兩國政府向共同財政的出資比例而產生爭議。這些事務最初由《1867年奧地利-匈牙利折衷方案》裁定,其中規定共同支出中奧地利承擔70%,匈牙利承擔30%。該比例每十年必須重新協商一次,每當協議更新之際,政治局勢便陷入動盪。到1907年,匈牙利的出資比例已上升至36.4%。這些爭議在20世紀初達到了頂點,最終引發了一場長期的憲政危機。危機的導火索是對匈牙利軍隊中使用何種語言進行指揮的分歧,而後在1906年,反對黨聯盟聯合反對派的上台使其愈加激化。在1907年10月和1917年11月,雙方在維持現狀的基礎上則臨時延續了現行安排[39]。

Remove ads

領土

Remove ads

奧匈帝國建立在1867年折衷方案使匈牙利脫離奧地利、恢復獨立國格的基礎之上。為了迴避這一事實,帝國發明了「內萊塔尼亞(Cisleithanien)」和「外萊塔尼亞(Transleithanien)」兩個術語,分別指代奧地利和匈牙利。這兩個術語得名於兩國國界的萊塔河,位於維也納東南方。

奧地利或內萊塔尼亞的正式名稱為「帝國議會所代表的王國和領地(Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder)」,由奧地利世襲領地(Österreichische Erblande)、波希米亞王冠領地(Länder der Böhmischen Krone)、達爾馬提亞王國、加利西亞和洛多梅里亞王國、布科維納公國組成,其中奧地利世襲領地和波希米亞王冠領地又細分為若干部分。內萊塔尼亞的領土如今分屬奧地利、捷克、波蘭、烏克蘭、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、克羅地亞、黑山、意大利等國。

匈牙利或外萊塔尼亞的正式名稱為「匈牙利聖伊什特萬王冠領」,由匈牙利王國、克羅地亞與斯拉沃尼亞王國、阜姆市組成。外萊塔尼亞的領土如今分屬匈牙利、斯洛伐克、奧地利、斯洛文尼亞、克羅地亞、塞爾維亞、羅馬尼亞、烏克蘭、波蘭等國。

1902年,帝國在中國開闢天津奧租界(Konzession von Tientsin),是帝國唯一的海外屬地,1917年被北洋政府收回。

1908年,帝國正式吞併波斯尼亞和黑塞哥維納,設為奧地利和匈牙利共管區域。

另外,1878至1908年間,帝國占領並實際統治了奧斯曼帝國的波斯尼亞和新帕扎爾兩地。

奧匈帝國內的王國及國家: 內萊塔尼亞[40]:1. 波希米亞,2. 布科維納,3. 克恩滕,4. 克雷恩,5. 達爾馬提亞,6. 加利西亞和洛多梅里亞,7. 奧地利濱海地區,8. 恩河以下奧地利,9. 摩拉維亞,10. 薩爾茨堡,11. 上下西里西亞,12. 施泰爾馬克,13. 蒂羅爾,14. 恩河以上奧地利,15. 福拉爾貝格;外萊塔尼亞[40]:16. 匈牙利,17. 克羅埃西亞-斯拉沃尼亞;共管區:18. 波斯尼亞和黑塞哥維納 |

Remove ads

- 奧地利世襲領地(Österreichische Erblande)

- 奧地利大公國(Erzherzogtumen Österreich),包括

- 恩河以上奧地利大公國(Erzherzogtum Österreich ob der Enns)

- 恩河以下奧地利大公國(Erzherzogtum Österreich unter der Enns)

- 施泰爾馬克公國(Herzogtum Steiermark)

- 蒂羅爾親王級伯國(Gefürstete Grafschaft Tirol),法理上包括

- 福拉爾貝格地方(Land Vorarlberg)

- 薩爾茨堡公國(Herzogtum Salzburg)

- 克恩滕公國(Herzogtum Kärnten)

- 克雷恩公國(Herzogtum Krain)

- 奧地利濱海地區(Österreichisches Küstenland),包括

- 戈爾茲與格拉迪斯卡親王級伯國(Gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca)

- 伊斯特利亞侯國(Markgrafschaft Istrien)

- 的里雅斯特帝國自由市(Reichsunmittelbare Freistadt Triest)

- 奧地利大公國(Erzherzogtumen Österreich),包括

- 波希米亞王冠領地(Länder der Böhmischen Krone),包括

- 達爾馬提亞王國(Königreich Dalmatien)

- 加利西亞和洛多梅里亞王國(Königreich Galizien und Lodomerien)

- 布科維納公國(Herzogtum Bukowina)

Remove ads

- 匈牙利王國(Magyar Királyság)

- 克羅地亞和斯拉沃尼亞王國(Horvát-Szlavón Királyság)

- 阜姆自由市(Fiume Város)

Remove ads

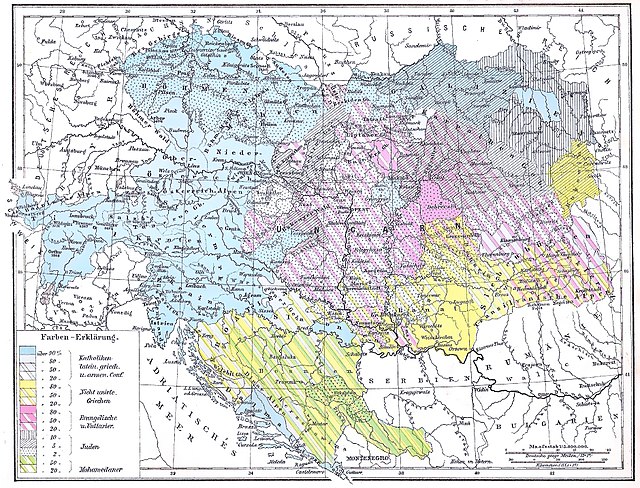

人口

| 德意志人 | 24% |

| 馬扎爾人 | 20% |

| 捷克人 | 13% |

| 波蘭人 | 10% |

| 烏克蘭人 | 8% |

| 羅馬尼亞人 | 6% |

| 克羅地亞人 | 5% |

| 斯洛伐克人 | 4% |

| 塞爾維亞人 | 4% |

| 斯洛文尼亞人 | 3% |

| 意大利人 | 3% |

在帝國的兩個部分起支配作用的兩個民族在人口構成上都不占絕對多數:在奧地利部分中日耳曼人只佔36%,而在匈牙利部分中匈牙利人也不到半數。

捷克人、波蘭人、烏克蘭人、斯洛文尼亞人和意大利人都試圖在奧地利部分獲得更大的發言權。同時在匈牙利部分,羅馬尼亞人、斯洛伐克人、克羅地亞人和塞爾維亞人也向匈牙利人的統治挑戰。羅馬尼亞人和塞爾維亞人還爭取與新成立的羅馬尼亞和塞爾維亞王國合併。

相對於在奧地利部分的日耳曼統治者來說,匈牙利的統治者更不願交出他們的權利。但1868年,在他們獲得自主權一年後,他們授予克羅地亞王國部分自主權。

奧匈帝國內的一大問題是語言的問題。哪些語言是官方語言或官用語言總是一個問題。少數民族總是希望使用他們自己的語言以及教育他們自己的語言。比如1897年4月5日奧地利首相下令在波希米亞將捷克語和德語作為同等的內部官方語言,結果受到整個帝國日耳曼民族主義者的抨擊。最後這位首相被解任。

一些民族在其本民族聚居區域內具有不同程度的自治權。匈牙利王國由於其自身的歷史發展,以及19世紀時進行的統一化和行政改革,導致其是一個「半單一制」的國家,但其境內也包括享有自治權的區域(如克羅埃西亞-斯拉沃尼亞王國、里耶卡自由市)。而「內萊塔尼亞」是按照奧地利帝國自身的歷史發展和體制建立起來的國家,由「歷史的-政治的單位」的各州份區域組成(如波希米亞王冠領地、布科維納公國、達爾馬提亞王國等),這些區域在自身的地方事務中也享有一定程度的內部自治權。

在奧地利和匈牙利的政治體制上,少數民族精英則呈現出不同程度的代表性。然而,少數民族及其運動卻被完全排除在折衷方案所確立的「政治的-公法的」結構外。在奧地利,由於其聯邦制的國家結構,相當一部分的少數民族精英得以被有效地被整合進其政治體制中(有多位奧地利部長、甚至是中央政府的部長是波蘭人或捷克人)。而匈牙利則採取西歐式的「單一制國家」體制,這種國家結構幾乎完全排斥了少數民族的領袖,與此同時,在自治的克羅地亞-斯拉沃尼亞王國中則確立了克羅地亞人的主導地位,由克羅地亞政治精英領導。儘管如此,允許代表少數民族的政黨參加國會選舉,並且還能經常能進入匈牙利國會,這種現象在當時的歐洲也可以說是獨一無二的。

值得指出的是,第一次世界大戰前的歐洲,只有三個國家就少數民族的權利進行了立法:最早是在匈牙利(分別於1849年和1868年),其次是奧地利(1867年),第三個是比利時(1898年)。其他歐洲國家的法律體系則多禁止並規定要懲罰在小學、文化機構、公共行政、司法系統和媒體中使用少數民族語言的行為[18]。

在奧地利帝國部分(Cisleithania),1910年的人口普查記錄日常使用的語言,猶太人經常使用德語作為使用語言。36.8%的人口將德語作為母語,超過71%的居民平常使用德語。

在匈牙利王國部分(Transleithania),人口普查主要以母語為基礎,48.1%的人口將匈牙利語作為母語。但不包括克羅地亞 - 斯拉沃尼亞自治區,匈牙利王國超過54.4%的居民以匈牙利語為母語(包括猶太人)。

特殊地區:

奧地利帝國宗教:[45]

匈牙利帝國宗教:[46]

經濟

奧匈的工業較偏向於重工業,尤其以維也納、布拉格和布達佩斯三個城市最為發達,但沒有陷入偏科,輕工業也有足夠的實力。其重工業主要集中在機械製造、電力工業、鐵路運輸、汽車工業上面,以成就來說在歐洲乃至在世界都算是頂尖水平;而輕工業主要是以鐘錶、顯微鏡、望遠鏡、照相機等精密儀器為代表,不如德國和瑞士,但也有較為高級的競爭力。在第一次世界大戰之前的幾年中,該國成為世界第四大機械製造商,當時世界隨處可見奧匈帝國的機械類產品。

自1910年起,奧匈帝國在機械製造和機械工業出口方面超越法國,成為該領域內的第四大國,僅次於美國、德國和英國[14]。在電力工程和電力產品(家用電器、工業用電器,以及發電機、蒸汽渦輪機、變壓器等)市場上,則是僅次於美國和德國的世界第三大製造國和出口國[15][16]。到1913年,奧地利帝國與匈牙利王國的鐵路總長度達到43280公里。只有德國擁有更長的鐵路(63378公里);緊隨奧匈帝國之後的是法國(40770公里)、英國(32623公里)、意大利(18873公里)和西班牙(15088公里)[17]。

根據1910年的統計,奧匈最重要的貿易夥伴是德意志帝國(佔其所有出口的48%,而德佔所有進口的39%),德奧互為最大進出口國,如此緊密的經濟關係加上同為德意志民族,讓兩國自始至終能夠在軍事上站在同一陣線上;第二是英國(出口佔10%,進口佔8%),接下來的大小順序為美國、俄羅斯、法國、瑞士、羅馬尼亞和阿根廷。值得注意的是,奧匈與地理上鄰近的俄羅斯的貿易比重較低(出口僅佔7%,進口僅佔3%),和俄羅斯巨大的市場以及工業需要不符合;仔細分析,奧匈輸出給俄羅斯的均為機械零件、工廠設備、電線電燈等產品,而從俄羅斯進口的則都是毛皮、鹿角、鮭魚等農產品,換言之,如果遇到戰爭,奧匈可以掐斷眾多俄羅斯的工業必需品,而俄國只能禁止在戰場上尤其不必要的奢侈品;這也解釋了為何奧匈明明在軍力、版圖、人口上均不如俄羅斯,卻還敢屢屢與之作對的原因[47]。

奧匈帝國在其存在的51年間經濟發展很快,其經濟GDP總量能佔世界5.1%,其餘國家為:大英帝國21.8%(英國本土10.7%)、美20%、德13.3%、法10.5%、俄6.5%、清4.9%、義4.1%、日3.8%、土耳其2.7%、比利時2.5%、荷蘭2.3%、瑞典-挪威2.0%、西班牙1.7%、葡萄牙1%、丹麥0.7%、瑞士0.5%,奧匈可以排名到世界第六[48]。在奧匈成立的51年裡,其生產力的改進不斷提高,加上直接有德國在背後進行技術扶持,促進了工業化和城市化,奧匈的金融業、貸款業、醫藥產業以及原本就擅長的機械電子行業發生了迅猛的進步,舊的農業型封建制度不斷消失。在維也納附近、奧地利腹地、阿爾卑斯山麓、捷克和布達佩斯這五處,形成了整個帝國的經濟中心,19世紀末,匈牙利中心平原和喀爾巴阡山脈地區兩處也開始實現快速的經濟增長[49]。

整個帝國內的經濟發展速度差異相當大,總的來說西部的發展比東部高得多,但這並不能一概而論,西部的斯洛文尼亞、達爾馬提亞也屬於落後地區,而東部的匈牙利首都布達佩斯卻已經迅速壯大為僅次於維也納的經濟中心,超越了傳統經濟都市布拉格。20世紀初,奧匈帝國的經濟發展速度更快了,從1870年到1913年,國家每人平均生產率每年約提高1.76%。與歐洲其它國家相比(英國1.00%,法國1.06%,德國1.51%)[50],這個發展速度已經屬於歐洲的最高級別,但就人均收入來說還是落後於除了俄羅斯以外的所有歐洲列強,甚至不如西歐、北歐小國。導致這些的原因是它的起步比較晚,英國在人均收入上的數字已經是奧匈帝國的三倍、德國約是它的兩倍,而且這同樣也無法體現帝國內部發展的不均衡性。例如:維也納自古就是中歐中心,即使工業化稍有落後也在19世紀末發展成能和歐洲的國際都市——巴黎、倫敦、柏林不相上下的程度;而加利西亞和斯洛伐克這兩個地區的情況卻只稍微比俄羅斯的烏克蘭好一點。

鐵路在奧匈帝國普及很快,可以說是所有經濟指標裡面最明顯的一個。尤其在普奧戰爭之後,普魯士以及日後的德意志帝國,出於對打敗奧地利的歉意,德國刻意壓低其鐵路工程的販賣價格及技術來協助奧地利,這讓奧匈的鐵路迎來了近乎免費的大更新,也讓兩國關係越來越親密。

在此之前,奧匈帝國的大部分運輸只能依靠船運。鐵路網的出現,使整個帝國某些資源充沛、人口眾多的落後地區得以飛速發展。1841年奧匈帝國的前身奧地利帝國就已經從維也納出發在西部建立了一個鐵路核心,政府在認識到鐵路的軍事意義之後,在其建設上大量投資,幾乎所有奧匈境內的大城市例如:布拉格、布達佩斯、克拉科夫、威尼斯、格拉茨、盧布爾雅那和布拉迪斯拉發都被連入以維也納為中心的鐵路網。

到1854年為止整個帝國內的鐵路網長度已達2000公里,其中約60-70%為國有;其餘的那一小部分為私人的,是1848年的革命和克里米亞戰爭期間帝國政府為解決其經濟困難而將鐵路出售給商人所造成的結果。從1854年到1879年,私人投資者權力增大,幾乎所有小城市的民用鐵路都是由私人投資完成的,在奧地利部份鐵路網延長了7952公里,在匈牙利部份鐵路網延長了5839公里。1879年後政府又重新將鐵路慢慢的國有化,原因是1870年代的經濟蕭條,這使私人企業對鐵路的投資熱情減緩了,而隨著經濟的高速發展,原本的鐵路網密度已經無法再滿足政府的需求。

在19世紀末尾的從1879年到1900年,奧匈帝國的鐵路事業取得了驚人的成就,共修建成了25000公里鐵路,這個長度甚至已經超過歐洲的法國、英國、德國、俄國本土,即使和美國東部地區相比也相差無幾。因為之前對鐵路的足夠重視,後面補充上來的鐵路大多數是把已有的和小農村的鐵路做連接,尤其是東部匈牙利管轄範圍之內,其密度甚至超過奧地利,為全歐之最。這些成熟、普遍、密集的鐵路網大大地降低了帝國內的運輸費用,為其內部經濟打開了巨量新的市場。有趣的是,這些奧匈時代建立的鐵路網直到現代也還在使用,並且其中大多數還是中歐各國的主要陸上運輸方式,可見其質量上的高保證[51]。

奧地利的汽車工廠始於1897年,第一次世界大戰之前,奧匈的奧地利帝國境內有五家汽車製造商公司。它們按照當時的大小順序,為:維也納的Austro-Daimler(小汽車、公共汽車),維也納的Gräf&Stift(高檔轎車),捷克的姆拉達-博萊斯拉夫的Laurin & Klement(摩托車、汽車),捷克科普日夫尼采的Nesselsdorfer(汽車、各類機械設備底盤),捷克的摩拉維亞汽車公司(各類機械設備底盤),和維也納的Lohner-Werke(汽車),其中位於捷克的三家汽車公司成為了日後納粹德國坦克的主要底盤製造商[52][53][54][55],這也成為了日後捷克斯洛伐克工業強大的直接原因。

匈牙利的汽車生產於1900年開始,第一次世界大戰之前,在奧匈的匈牙利王國境內也有四家汽車製造商公司。它們是:布達佩斯的岡茨公司、焦爾的Rába、布達佩斯的MÁG(Hungarian General Machine Factory)、和阿拉德的MARTA(此地現屬於羅馬尼亞)。匈牙利王國的汽車製造廠均為生產摩托車、小汽車、卡車和公共汽車的混合生產廠,均為民用[56][57][58]。

1873年,早在奧匈舉辦的世博會——維也納萬國博覽會中,就展示出了照明設備的雛形,政府也積極在大學或者國營公司內加大這項民生工業的研究力度。到了1884年,位於匈牙利布達佩斯甘茨工廠的三名工程師KárolyZipernowsky、OttóBláthy和MiksaDéri看到當時法國的變壓器無法可靠地調節電壓的弊端,於是發明了一種「並連型」連接的變壓器,這在後來被稱為「閉芯變壓器」,這個有效的發明因為其成本低廉,最終使在家庭、企業、和公共場所的大量照明設備成為可行[59]。奧匈電氣產業的另一個重要里程碑是在1885年於奧地利發明的「恆定變壓器」,它在前述的基礎上引入了「壓縮密集型電源(VSVI)系統」,這是由維也納大學實驗室中的布拉西(Blathy)、齊珀諾夫斯基(Zipernowsky)和德里(Déri)經過實驗而發明的,他們在使用閉芯的基礎上,改採「並連但分流型」的設計,讓變壓器的電壓有了可被保證的穩定性,此系統至今仍在世界上被使用[60]。

在發電機方面,世界第一台小型水力發電輪機由1866年的Ganz工廠設計,其發明者為不可考的無名的工程師設計,並透過奧匈政府於1883年開始在全國的農村河流中推廣使用,一口氣解決了偏遠地區發電困難的問題;而到了1903年,奧地利自主研發的中型和大型蒸汽渦輪發電機也於的Ganz工廠開始批量生產[61],大型配備於水壩發電站中,中型則給輪船使用。1905年,Láng機械廠公司也開始生產交流電型蒸汽發電輪機[62][63],這讓奧匈的電力還有足夠的盈餘給周邊國家輸出,尤其支持了北意大利、瑞士、羅馬尼亞和德國南部。

在燈泡領域也成就驚人,Tungsram公司自1896年以來,就一直負責製造奧匈帝國的燈泡和霓虹真空管,這個公司於1904年12月13日,透過旗下的兩名研究人員——匈牙利的SándorJust和克羅地亞的Franjo Hanaman,獲得了世界上第一隻「鎢絲燈」燈泡,這讓這家公司獲得了匈牙利專利(第34541號)。鎢絲燈比傳統碳絲燈的壽命更長,並且發出的光更加潔白明亮,鎢絲燈首次於在1904年藉由匈牙利公司Tungsram的平台銷售,這種燈一經上市就壟斷了行業,導致在許多歐洲國家不把它稱作鎢絲燈而是「Tungsram燈」,直接改寫了人類燈泡歷史的進程[64];但Tungsram公司的發明並未停止,它還為了真空管的穩定性和亮度提升做了大量的試驗,發明出了可被批量生產的「無線電管」和「X射線管」[65]兩種產品,在第一次世界大戰的開始之後,此公司的產品被大量用於戰爭用途[66],奧匈解體後其產業被匈牙利繼承。

電話的發明也與奧匈有密切聯繫,把「電報」升級為聲音形式的「電話」這一想法,是匈牙利工程師蒂瓦達·普斯卡斯(TivadarPuskás,1844–1893年)在美國留學時構想出的,他和托馬斯·愛迪生(Thomas Edison)一起合作實驗,最終成功「把電報聲音化」;但如同愛迪生對特斯拉所做的一樣,這個專利和發明人的榮譽被愛迪生竊取[67][68][69]。不過當時匈牙利對本國人民採取極端保護主義,蒂瓦達·普斯卡斯回到匈牙利後成為政府的御用工程師,大幅度改良並升級了奧匈的電話體系[70]。匈牙利人諾斯·霍爾德(JánosNeuhold)於1879年在布達佩斯成立了匈牙利第一家電話機廠,除了運用先前技術生產電話,還有所有配套設備例如:麥克風、電報、電話數字鍵盤、和接線機[71]。1884年,Tungsram公司也開始插手電話行業,其生產了大型電話總機和地底電纜、海底電纜[72]。

Orion Electronics成立於1913年,這間公司吸收了奧匈其它電器公司被裁員的員工,集各家之大成,主要業務是電氣開關、插座、電線、電纜、電風扇、電熱水壺等,其產品一經推出就迅速超過英法德,甚至遠銷俄羅斯、印度、日本、中國[73],其技術還能幫助德國實現「跨波羅的海的電信服務」,大大增強了北歐國家和德奧之間的聯繫,瑞典的愛立信公司和奧匈政府合作,於1911年在布達佩斯建立了電話修理廠和總機廠,並且在奧匈設立實驗性的訊號基地台,為廣播的出現做出了鋪墊。因為一戰的爆發造成其曇花一現,不過其全部研究成果在一戰期間轉移至瑞典並得以保留[74][75]。

1784年,伊斯特萬·薩比克(IstvánSzabik)和約瑟夫·多明(JózsefDomin)建造了匈牙利第一架充氫的實驗氣球[76],此氫氣球最後演化成飛艇,不過在奧匈並未用在在軍事用途上。

奧地利的第一架飛機是奧地利的愛德華·魯斯詹(Edvard Rusjan)設計的埃達一世(Eda I)自主研發的,於1909年11月25日在戈里齊亞附近進行了首次飛行,之後奧匈就順利的批量生產飛機,這些奧匈飛機在很大程度上緩解了北意大利山區戰場上的壓力,對當時防空炮薄弱、企圖以山地阻擋奧軍的意大利軍造成了大規模的傷害[77]。

匈牙利設計和生產的第一架飛機於1909年11月4日在拉科斯梅澤(Rákosmező)飛行成功,其中加載了原始版本的「活塞引擎」提供動力[78],這種引擎造價便宜、機續航能力強大,不過運載量小,故在小型飛機中能實現量產,在大型飛機、尤其是民用客機中則難以適用。1913年,匈牙利再次改良舊引擎,發明出了專為飛機而設計的「直徑向引擎」,這種引擎全面強化了飛機的「直線加速度」,在俯衝轟炸、一炸即離的軍事戰術下能發揮出完美效果。在1912年至1918年之間,配有這種引擎的飛機不斷的交由德意志帝國生產,這讓一戰中央同盟在空中戰場上幾乎制霸制空權[79][80]。一戰期間,匈牙利的飛機工業開始迅猛發展,甚至有反超奧地利甚至德國的趨勢,其中最大的三個:UFAG匈牙利飛機廠(1914)、匈牙利通用飛機廠(1916)、匈牙利勞埃德飛機、阿索德引擎廠(1916)生產了中央同盟將近1/3的戰鬥機、轟炸機、偵察機及其引擎[76]。

解體

此章節可能包含原創研究。 (2025年3月) |

1918年夏,第一次世界大戰已開戰整整四年,而戰事對奧匈帝國越來越不利。雖然四年的戰爭中奧匈帝國內的少數民族領導人一直對哈布斯堡皇帝保持忠心,但此時他們不得不考慮他們自己的利益。當協約國的勝利顯而易見時,對他們來說也是脫離舊的帝國的最佳時機,此時的奧匈帝國已經無法將這麽多不同的民族聯合在一起了。其它成員也對帝國喪失了信心:因為戰爭使經濟發展停止,許多戰前在奧地利部分引入的開放政策被取消,這使社會主義者非常氣憤。在這些條件下極端民族主義者獲得了許多支持者。

1918年10月,德奧的盟友保加利亞王國停戰後,協約國部隊解放了塞爾維亞並開始進入奧匈帝國後奧皇卡爾一世接受美國的十四點協議讓境內的民族自立國家並建立聯邦制帝國,不料各民族自行獨立建國導致奧匈帝國解體:10月28日捷克斯洛伐克首先宣布獨立,匈牙利隨之,建立了匈牙利民主共和國。特蘭西瓦尼亞大多數地區加入羅馬尼亞王國,其中還包括很多匈牙利少數民族,匈牙利試圖奪回,引發匈牙利-羅馬尼亞戰爭。加利西亞地區被波蘭和烏克蘭瓜分。南部的斯拉夫地區聯合組成了南斯拉夫王國,奧匈停戰後,捷克斯洛伐克、南斯拉夫王國和羅馬尼亞組成了小協約國圍攻匈牙利。最終,奧匈帝國在1918年11月3日與協約國達成停火協議。戰後戰勝國承認這些新的邊界,大幅改變當地的政治地圖。一系列條約保障這些邊界的合法性。

奧地利和匈牙利成為共和國,哈布斯堡皇室被永久驅逐。1919年,匈牙利蘇維埃共和國推翻了短暫的匈牙利民主共和國,但羅馬尼亞王國佔有大半個匈牙利後保皇勢力又開始抬頭。1920年匈牙利蘇維埃政府被羅馬尼亞推翻,恢復為一個匈牙利王國,但是沒有國王。奧匈帝國的最後一位皇帝卡爾一世企圖占據這個王位沒有成功(1921年3月至10月),被放逐到葡萄牙的馬德拉群島,後來在該地逝世。霍爾西成為執政者。解體後的原奧匈帝國領土被新生的奧地利、匈牙利、捷克斯洛伐克、意大利王國、波蘭第二共和國、南斯拉夫王國和羅馬尼亞王國繼承。

第一次世界大戰結束後奧匈帝國四分五裂,對戰勝國來說,按照美國總統伍德羅·威爾遜宣布的十四點和平原則,奧匈帝國被肢解為多個民族國家是必然發生的事。值得注意的是,肢解奧匈帝國並非協約國的最初目的,這個建議一直到戰爭後期才獲得支持,因為當初不少人認為奧匈帝國的解體,不但無助解決當地的民族問題,反而只會使這個地區的局勢更不穩定。

雖然奧匈分裂出的國家表面上遵從民族自決,但實際民族疆界的劃分極其混亂不堪(匈牙利、南斯拉夫、捷克斯洛伐克、波蘭等)。有些直到戰前都擁有過完整歷史疆界國家,例如匈牙利就慘遭肢解;而有些組成民族不同、本不應草率合併的國家,例如捷克斯洛伐克和羅馬尼亞卻占有了很多原本不屬於他們領土。這些民族和歷史疆域的劃分非但沒有使得東歐和巴爾幹人民過上自給自足的新生活,反而招致這些小國專注於互相攻擊。

這些國家中大部份的基礎工農建設、財政貿易結構、教育軍事體系基本沿用奧匈的老路,卻又因為國內市場迅速萎縮、原料人力嚴重不足而不能像在原奧匈時代那樣各司其職的進行產業分工。雖有相同的交通和通訊設施這些便利條件,但因為政治上的敵對和高額的關稅壁壘而不能發揮原本的作用。事實上,很多國家雖然從奧匈帝國獲得了獨立,但無論從國際地位、經濟狀況和軍隊實力都無法再與之前的奧匈相提並論,唯有捷克斯洛伐克在經濟上保持良好,而在波蘭的烏克蘭人、在南斯拉夫的克羅地亞人的生活水平甚至還不如奧匈還存在的時候。加之很多國家剛獨立,民族主義的氣焰正濃,為本國爭取利益而不擇手段,結果讓今後直至現在的東歐和巴爾幹問題埋下更多禍根。

一戰後的納粹勢力入侵和二戰後被加入共產主義陣營,很大一部份原因就是因為奧匈帝國解體導致的中歐權力真空,以前這些小國還能由於自己的皇帝和國王有著自己國家人的血統而感到自豪,而放到遠遠不及奧匈的現在,重新躋身世界大國已經是個遙不可及的幻想,這比在統一狀態下的奧匈種下的苦果更加難以調解。

旗幟與紋章

奧匈帝國沒有官方的共同國旗。奧地利地區(內萊塔尼亞)使用黑黃兩色奧地利帝國旗,匈牙利王冠領地(外萊塔尼亞)使用帶有匈牙利國徽的紅白綠三色匈牙利王國旗。在國家活動或駐外使領館等場合使用旗幟時,則同時使用奧地利、匈牙利旗幟。此外,根據《1868年克羅地亞—匈牙利折衷方案》,在代表匈牙利、克羅地亞的共同事務時,還應同時使用匈牙利王國旗和克羅埃西亞-斯拉沃尼亞王國國旗。

-

奧匈共同小國徽(至1915)

-

共同大國徽(至1915)

-

共同小國徽(1915–1918)

-

共同大國徽(1915–1918)

-

奧地利小國徽(1915–1918)

-

匈牙利大國徽(1915–1918)

參見

備註

延伸閱讀

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads