热门问题

时间线

聊天

视角

威爾金森微波各向異性探測器

人造卫星 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

威爾金森微波各向異性探測器(英語:Wilkinson Microwave Anisotropy Probe,簡稱WMAP)是美國國家航空暨太空總署的人造衛星,目的是探測宇宙中大爆炸後殘留的輻射熱,2001年6月30日,WMAP搭載德爾塔II型火箭在佛羅里達州卡納維拉爾角的甘迺迪航天中心發射升空。

由於宇宙間殘存着大爆炸的熱輻射(即為宇宙微波背景輻射),而WMAP的目的就是測量這些熱輻射的極小差異。這計劃由查爾斯·本內特教授及約翰·霍普金斯大學所領導,與美國太空總署戈達德太空飛行中心及普林斯頓大學合作。WMAP太空船在2001年6月30日7點46分46秒於佛羅里達升空,是COBE太空任務的繼承者之一,也是中級探索者系列衛星的一員。2003年,為了紀念曾為研究計劃一員的宇宙學家大衛·威爾金森,MAP更名為WMAP。WMAP在圍繞日-地系統的L2點運行,離地球1.5×106公里。2012年十二月20日,研究團隊發佈了WMAP九年數據及相關影像。

WMAP的測量在建立最近的宇宙標準模型(宇宙常數-冷暗物質模型,或稱ΛCDM模型)中扮演了關鍵的角色。宇宙常數-冷暗物質模型是是一種以宇宙常數型態表示的暗能量為主導的宇宙模型,這模型與WMAP數據及其他宇宙學數據吻合,並且緊密的相互趨近。在宇宙常數-冷暗物質模型中,宇宙年齡為137.72 ± 0.059億年。由健力士世界記錄鑑定,WMAP的任務使宇宙的年齡精確度優於1%。現在的宇宙膨脹速率(見哈勃常數)為69.32 ± 0.80 (公里/秒)/百萬秒差距。宇宙的組成中有 4.628 ± 0.093%的一般重子物質,有24.02+0.88−0.87%既不吸收也不放射光的冷暗物質(CDM),有71.35+0.95−0.96% 使宇宙加速膨脹的暗能量。而微中子在宇宙含量中佔不到1%,但WMAP的測量發現其存在。該團隊於2008年首次發現,證實了宇宙微中子背景輻射的存在,微中子的有效種類為3.26 ± 0.35。尤拉平面幾何的曲率(Ωk)為-0.0027+0.0039−0.0038。WMAP的測量在很多方面也支持宇宙是平坦的,包括平坦測量。

根據「科學」雜誌,WMAP在2003年有重大突破。這任務的成果論文榮登2003年後超熱門科學文章排行榜的第一及第二名。在 INSPIRE-HEP數據庫中,物理與天文學引用最多次的論文只有三篇是在2000年以後發表的,而這三篇皆由WMAP發佈。在2010年三月27日,貝內特、來曼、大衛榮獲2010年的邵逸夫獎,以褒揚他們WMAP對天文界的貢獻。

2010年十月,WMAP太空船經過九年的運作,終於功成身退,安息在日心軌道上。天文學及物理高級審查小組在2010年九月於美國太空總署核准了總共九年的WMAP作業,所有WMAP的數據都會仔細檢查並公諸於世。

有些宇宙標準模型的數據型態不同於一般的統計。例如極大角度的測量中,四極矩的數據可能小於模型所預測的,但此不一致性並不顯著。比較小的角度,如大的冷班點及其他數據特徵等,在統計數據上反而較為明顯,而研究將會繼續往這些方面進行。

Remove ads

目標

WMAP的目標是測量宇宙微波背景(CMB)輻射中溫度的微小起伏。其各向異性可測量宇宙的幾何特性、物質組成及演化,並驗證大爆炸模型與宇宙暴脹理論[1]。對此,該任務繪製了CMB全天圖,伴有13秒角的解像度及多頻觀測。此圖需有極少的系統誤差,無相干像素雜訊,及精確的校正,以保證角距尺度(angular-scale)之精確度高於此解像度[1]。此圖包含3,145,728像素,使用HEALPix掃瞄,使球面像素化[2]。該太空船也測量CMB的E模式極化[1],及前景極化[3]。任務共歷時27個月,其中到達L2點耗費了三個月,觀測歷時兩年[1]。

發展

此MAP任務於1995年由美國太空總署提出,於1996年選為研究方向,並於1997年核准發展。[4][5]

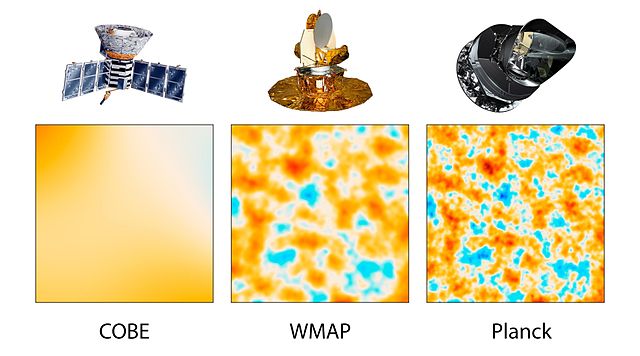

WMAP因先前的兩項任務精進了CMB觀測:(1)蘇聯RELIKT-1報告指出CMB各向異性的測量上限;(2)美國COBE衛星首次報告大尺度CMB漲落。WMAP較此靈敏45倍,其中在角解像度上比COBE衛星靈敏33倍。[6]

太空船

此太空船的主反射鏡為一對 1.4m x 1.6m 鏡盤(背對背)的格里望遠鏡,將訊號聚焦到一對 0.9m x 1.0m 的次級反射鏡上。它們的形狀可獲得最佳效能:碳纖維殼包覆着Korex核心,塗上一層極薄的鋁及矽氧化物。次級反射鏡將訊號傳送至位於主反射鏡下方焦平面陣列中的波紋狀號角形饋源器。[1]

接收器為極化敏感差異輻射計,測量兩束望遠鏡訊號之間的差異。訊號由美國國家無線電天文台建立的高電子移動性電晶體低雜訊放大器放大。有20個饋源器,分別置於10個不同的方向,由輻射計收集訊號;以測量來自天空不同方向的訊號間差異。方位角的方向分割為180度,總角度為141度。[1]為避免收集到銀河系的前景訊號,WMAP將23千兆赫茲到94千兆赫茲的波段分成五段無線電波段。[1]

WMAP的基座是一個直徑5.0米的太陽能電池板陣列,使儀器在宇宙微波背景觀測期間都保持在陰影下(藉由持續的保持太空船相對於太陽的夾角為22度)。在陣列之後座落着底盤(供給熱氣的組件)和頂層甲板。望遠鏡的冷部件為:焦平面陣列及其鏡片,其與溫暖的組件之間以位於甲板上的33公分長的圓柱形絕熱壁分開。 [1]

被動式熱輻射器將WMAP冷卻至約90K,它們連接至低雜訊放大器。該望遠鏡消耗419瓦的功率。可用的望遠鏡加熱器為緊急生存加熱器,另有一組發射器的加熱器,用於關機時熱機。WMAP太空船的溫度以鉑電阻溫度計監控。 [1]

校正WMAP對CMB偶極及測量木星非常有用,尤其是以光束模式對木星測量。該望遠鏡的數據每天以2千兆赫茲的轉發器發送,轉發器以667kbit / s下傳至70米深空網絡望遠鏡。太空船有兩個轉發器,其一為閒置備份;皆以最小限度活動,約每日40分鐘,將無線電頻率的干擾最小化。望遠鏡的位置是恆定的,在其三個軸上有三組反應輪、 陀螺儀 ,二組恆星跟蹤器及太陽傳感器,以八個聯氨推進器操縱。[1]

發射,軌跡和軌道

WMAP太空船在2001年4月20日到達甘迺迪航天中心。經兩個月測試,2001年6月30日通過藉由德爾塔II 7425火箭發射[4][6],在發射前五分鐘,它開啟內部電源,並持續運作,直到太陽能電池板陣列部署完畢。WMAP在冷卻中啟動與監測。7月2日開始運作,首先進行飛行測試(從發射至8月17日),然後開始穩定的正式運作。[6]之後,它影響了三個地球-月球相迴路,測量其旁瓣 ,然後於7月30日略過月球,在2001年10月1日經過太陽-地球的拉格朗日點,從而成為第一個常駐該處的宇宙微波背景觀測任務。[4]

太空船位於第二拉格朗日點(離地球150萬公里),將已知來自太陽的危害、地面和月球輻射的量降至最低,並保持穩定溫度。為了觀測除了太陽以外的整個天空,WMAP以近似利薩茹(Lissajous)軌道運行,由 1.0度到10度[1], 歷經6個月[1][4]。望遠鏡以2分9秒旋轉一週(0.464轉),以一小時的速率進動[1]。WMAP每半年測量整個天空,並在2002年4月完成了第一次全天觀測。[5]

Remove ads

消除前景輻射

WMAP觀察測五段頻率,允許測量並消去前景污染(源自銀河系及銀河系外)的宇宙微波背景。其主要發射機制為同步輻射、自由態間發射 (主導較低的頻率),和天體物理粉塵揚塵量(主導較高的頻率)。這些放射線的光譜性質在此五段頻率貢獻不同的量,藉此辨識並消去。[1]

消除前景污染有幾種方式。首先,由WMAP的測量中消去現存的發射圖;第二,利用已知組成的發射光譜數據去辨識它們;第三,利用額外的數據組,同時擬合前景發射中的位置及光譜數據。前景污染也可僅由含有最少前景污染,掩蔽其它地圖部分的全天圖消去。[1]

|

|

|

|

|

| 23 千兆赫茲 | 33千兆赫茲 | 41千兆赫茲 | 61千兆赫茲 | 94千兆赫茲 |

測量及發現

2003年2月11日,美國國家航空暨太空總署發佈了第一年WMAP數據。最新的計算呈現了宇宙的年齡及宇宙早期的組成。此外,早期宇宙的圖像,「包含這樣驚人的細節,它可能是近年來最重要的科學成果之一」。最新公佈的數據超過超越了以往對宇宙微波背景的測量。[7]

根據宇宙常數-冷暗物質模型,WMAP小組由WMAP第一年成果分析了宇宙學參數。三組參數如下;第一及第二組為WMAP數據;其差別在於加入光譜指數,此為某些暴脹模型的預測。第三組數據結合WMAP對模型的規範與其他來自宇宙微波背景實驗(ACBAR和CBI),及依據2度視場星系紅移巡天和萊曼α森林測量所得的規範。注意各參數之間會有退化,最顯著的就是在 與之間,給定的誤差範圍在68%信心區間。[8]

使用最佳擬合數據及理論模型,WMAP小組確定了重要的宇宙事件之時間,包括再電離的紅移 17±4; 脫耦的紅移1089±1(脫耦時的宇宙年齡379+8

−7 kyr);及物質/輻射相等時的紅移3233+194

−210。他們確定的了最後散射面的厚度為118+3

−2 kyr,以紅移表示為 195±2。他們確定了重子流密度 (2.5±0.1)×10−7 cm−1,及重子與光子的比例6.1+0.3

−0.2×10−10。WMAP對早期再電離的探測排除了溫暗物質的存在 。 [8]

該小組還驗證WMAP頻率中銀河系的輻射,製作了208-點的來源目錄。此外,他們在 2.5σ中的最強來源--后髮座星系團 --觀測到蘇尼亞耶夫-澤爾多維奇效應。[2]

Remove ads

2006年3月17日,WMAP公布了三年的觀測數據。這些數據包括溫度和宇宙微波背景的測量,對標準的平坦模型--宇宙常數-冷暗物質模型--提供了進一步的確認,並有新證據支持暴脹理論。

僅分析WMAP三年的數據會發現宇宙必須要有暗物質。計算結果有兩組,一為只使用WMAP數據,一為綜合使用其他觀測所得的參數規範,包括其他宇宙微波背景實驗(ACBAR,CBI 和 BOOMERANG),(SDSS、2度視場星系紅移巡天 、 超新星遺痕統計(Supernova Legacy Survey)及哈勃太空望遠鏡對哈勃常數的規範。[9]

[a] ^ 再電離的光深度因測量偏振而改善。[10]

[b] ^ < 0.30時,為結合SDSS的數據。無跡象表明為非高斯分佈。[9]

Remove ads

2008年2月28日,WMAP發佈五年數據。這些數據包括宇宙微中子背景的新證據,表明它連結了半億年前第一代使宇宙再電離的恆星,並給出對宇宙暴脹的新規範。[11]

此外使成果精進的是來自額外的2年測量(數據集在2001年8月10日午夜12時至2006年8月9日午夜間運算),及使用改進數據處理技術與更好的定性儀器,最顯著的即為光束形狀。他們還運用33千兆赫茲的觀測估算宇宙參數,而昔日僅有41千兆赫茲與61千兆赫茲兩頻道可使用。最後,改進了用來去除前景的遮罩。[3]

改進光譜的是第三聲學峰值與偏振光譜。[3]

該測量在宇宙微波背景放射時加入宇宙成分的規範;當時宇宙中有10%的微中子,12%的原子,15%的光子與63%的暗物質。[11]暗能量的貢獻在當時可忽略不計。此外,還規範了宇宙近代的成分;4.6%的原子,23%的暗物質和72%的暗能量。[3]

WMAP五年數據結合了對的Ia型超新星 (SNe)和重子聲學振盪(BAO)的測量。[3]

WMAP橢圓形星空圖的結果是一個莫爾威投影。[12]

數據在張量對純量比中下了限制,r <0.22(95%準確),此確定了重力波對宇宙微波背景之偏振的影響程度,又規範始基分佈為非高斯的含量。還改進了對再電離紅移的規範,即為 10.9±1.4,脫耦時的紅移 1090.88±0.72(亦為宇宙在脫耦時的年齡376.971+3.162

−3.167 kyr),和物質/輻射相等時的紅移3253+89

−87。[3]

河外來源目錄拓展到包括390個來源,及對火星和土星觀測時所發現的變化[3]

|

|

|

|

|

| 23 千兆赫茲 | 33 千兆赫茲 | 41 千兆赫茲 | 61 千兆赫茲 | 94 千兆赫茲 |

Remove ads

維基共享資源上的相關多媒體資源:威爾金森微波各向異性探測器

2010年1月26日,WMAP發佈七年數據。在該新聞稿當中,要求調查與標準模型不一致之處。[13]多處顯示並無統計學特徵,可能是源於後天的選擇(有人會發現奇怪的偏差,但未考慮到此搜尋的困難; 1:1000的概度偏差在測試一千次之後通常是會發現的)。雖然存在偏差,但宇宙學上並無其他的方法(例如,這似乎與黃極存在着相關性)。這些似乎極可能源自於其他影響,報告中曾提及精確光束的不確定性及其他存在於儀器中的微小誤差。 其他重要的確認為物質/能量在宇宙中以暗能量形式表示的含量 - 連同暗物質,在非「粒子」背景下,佔有 72.8%(小於1.6%) - 有22.7%(小於1.4%)的非重子(亞原子)「粒子」的能量。這使物質,或重子粒子(原子)僅佔有4.56%(小於0.16%)。

|

|

|

|

|

| 23千兆赫茲 | 33千兆赫茲 | 41千兆赫茲 | 61千兆赫茲 | 94千兆赫茲 |

Remove ads

維基共享資源上的相關多媒體資源:威爾金森微波各向異性探測器

2012年12月20日,WMAP釋出九年數據及相關影像。上億年的溫度漲落及±200微絕對溫度的溫度範圍內都顯示在圖像中。此外,研究發現「95%」的早期宇宙是由暗物質和能量組成 ,空間的曲率小於0.4%,為「平坦」的,且宇宙在大爆炸後「約4億年」脫離宇宙的黑暗時代。[17][18][19]

Remove ads

威爾金森微波各向異性探測器的發現

威爾金森微波各向異性探測器在宇宙學參數的測量上提供許多比早先的儀器更高準確性的值。根據WMAP九年數據[18]與標準模型,顯示:

此任務的主要成果包含在這些年宇宙微波背景光譜的各式橢圓形全天圖中。這些橢圓形圖像呈現了WMAP小組由望遠鏡觀測任務所得的溫度分佈。測量的是以普朗克定律解釋的微波背景溫度。橢圓形全天圖涵蓋了整個天空。此成果描述大爆炸後幾十萬年的宇宙狀態,大約是在我們這時代之前的138億年。微波背景輻射的溫度非常均勻(目前仍為2.7絕對溫度,相對於平均的變化,偏差只有5×10−5的數量級。)局部方向的溫度差異以不同的顏色表示(紅色代表較熱的方向,藍色代表較平均冷的方向)。

後續的任務與未來測量

WMAP原先的時間表提供兩年的觀測,皆於2003年9月完成。任務在2002年,2004年,2006年與2008年獲許發展,給予太空船總共9個觀測年,於2010年8月結束[4],而2010年10月,太空船被移至L2之外,那是一個以太陽為中心的「墓地」軌道。[20]在該軌道上,它將每15年會繞太陽運轉14周。

其他儀器對宇宙微波背景輻射漲落的測量

在WMAP之前,有幾項研究也改進了宇宙微波背景的觀測:

- COBE –測量出非常大尺度的漲落。

- 宇宙各向異性望遠鏡–在天空中的小區域內測量出小尺度的漲落。

- 毫米波段氣球觀天計劃(Boomerang)–以更高的精確度測出了漲落。

- Maxima -以更高的精確度測出了漲落。

- Cosmic Background Imager -在天空中的小區域內以更高的精確度測量出極小尺度的漲落。

- 極小陣列(Very Small Array)-在天空中的小區域內以更高的精確度測量出漲落。

往後接續WMAP觀測任務的有:

普朗克衛星 於2009年5月14日升空,也測量宇宙微波背景,目的為改進WMAP的觀測結果,包括總密度和偏振測量。各種地面及以氣球為基礎的儀器同樣也提供了對宇宙微波背景的貢獻,而其他的建設也正在進行。其餘尚有許多目的在尋找由最簡單的暴漲模型所預測之B模式偏振的研究計劃,如EBEX, Spider ,宇宙泛星系偏振背景成像, Keck , QUIET ,CLASS,SPTpol等。 在2013年3月21日,由歐洲領導的研究小組所支持的普朗克宇宙觀測計劃發布了該任務的宇宙微波背景輻射之全天圖[21][22]。該圖建議宇宙應較昔日所想像的大。根據該圖,細微的溫度漲落烙印在宇宙約三十七萬歲的深空中。該印記反映出在第一個10−30秒時穿越於早期宇宙的漣漪。顯然的,這些漣漪造成了當今星系團和暗物質所組成的巨大宇宙網絡 。根據研究小組, 宇宙為137.98±0.37 億歲,含有4.9%的一般物質 ,26.8% 的暗物質和 68.3%的暗能量。[23]此外,哈勃常數測定為67.80±0.77(公里/秒)/ 百萬秒差距。[21][23][24][25][26]

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

...

...

,

,  ...

...