热门问题

时间线

聊天

视角

家族之死 (漫畫)

漫畫 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

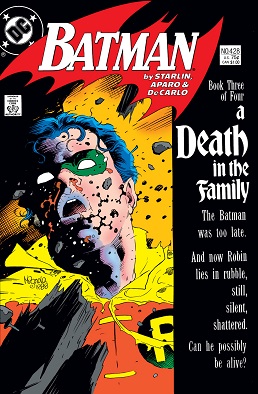

《家族之死》(英語:A Death in the Family)是DC漫畫公司旗下角色蝙蝠俠1988年的一條故事線,作者是吉姆·斯塔林,由吉姆·阿帕羅擔任線稿,邁克·米格諾拉擔任封面畫師。《家族之死》於1988年8月至11月連載在《蝙蝠俠》第426-428期上,故事主線是蝙蝠俠的死敵小丑殺死了他的跟班羅賓。《家族之死》也因此被認為是《蝙蝠俠》最重要的故事之一。

第二任羅賓傑森·托德登場於1983年,起作用是為了代替無法出場的迪克·格雷森。1986年後,傑森因其魯莽叛逆的形象刻畫而不再受讀者喜愛。編輯丹尼斯·奧尼爾當時正糾結該重新塑造傑森的人設,還是直接從《蝙蝠俠》連載中刪去這一角色。奧尼爾想到1982年《周六夜現場》的一次互動環節,艾迪·墨菲鼓勵觀眾撥打節目熱線,投票決定是否在直播現場煮龍蝦。為達到同樣的效果,DC也通過電話投票,讓粉絲們決定傑森的命運。

《家族之死》的起因是蝙蝠俠決定不再讓傑森繼續擔任羅賓打擊犯罪,傑森繼而前往中東尋找生母,卻遭小丑綁架折磨。在《蝙蝠俠》第427期的結尾,小丑引爆了關押傑森的倉庫。 斯塔林和阿帕羅根據讀者投票結果,預先準備了兩種故事走向:傑森倖存以及傑森罹難。投票結果顯示,希望傑森就此死去的讀者以微弱的優勢勝出。於是在《蝙蝠俠》第428期里,蝙蝠俠在倉庫廢墟找到傑森時,他已失去了生命體徵。故事最終以蝙蝠俠和超人成功阻止小丑屠殺聯大會場收場。

這一事件在飽受爭議的同時也廣為流傳。儘管傑森不受歡迎,殺害旗下招牌角色的決定還是使DC玩火自焚。傑森之死給蝙蝠俠系列漫畫帶來了長久的影響,蝙蝠俠在營救傑森這件事上的失敗,使得後續漫畫創作走向更加黑暗。蒂姆·德雷克於1989年繼任傑森成為第三任羅賓,傑森則在《頭罩之下》(2004-2006)中以紅頭罩的身份復活。《家族之死》在讀者中的熱度經久不衰,自首次發行後又多次翻印。其情節要素也被應用在蝙蝠俠衍生電影、電視劇以及電子遊戲中。同名的動畫交互電影《蝙蝠俠:家族之死》也於2020年上映。

Remove ads

出版歷史

粉絲的確挺討厭傑森·托德。我不知道是不是他們太狂熱了-也許是他們認為傑森霸占了迪克·格雷森的位置吧... 也可能是作者潛意識裡也想讓粉絲討厭傑森,所以他們筆下的傑森沒有迪克那樣討喜。他變得不受喜歡並不是我一手導致的。

丹尼斯·奧尼爾對傑森·托德不受歡迎的看法[1]

羅賓是DC漫畫旗下超級英雄蝙蝠俠的少年跟班,首次登場於1940年4月的《偵探漫畫》第38期。為了提升蝙蝠俠在兒童讀者中的人氣,蝙蝠俠之父鮑勃·凱恩和比爾·芬格引入了新角色羅賓,讓蝙蝠俠不再形單影隻。[2] 初代羅賓迪克·格雷森從1940年起便是蝙蝠俠漫畫中的常客,直到1980年馬夫·沃爾夫曼和喬治·佩雷斯 讓他在《少年泰坦》中登場。[3] 此舉讓迪克不能在蝙蝠俠連載中出現, 因此當時《蝙蝠俠》的作者格里·康威和畫師唐·牛頓在1983年的《蝙蝠俠》第357期引入傑森·托德。[4] 沃爾夫曼和佩雷斯讓迪克放棄羅賓身份,成為《少年泰坦》中的獨立英雄夜翼,而傑森則繼任成為《蝙蝠俠》連載中的羅賓[4][5]

起初,傑森的起源故事和迪克的大同小異:兩人都是馬戲團成員之子,在父母被謀殺後都成為了蝙蝠俠的助手。[5] 丹尼斯·奧尼爾於70年代開始執筆《蝙蝠俠》和《偵探漫畫》,並於1986年成為蝙蝠俠故事的小組編輯。奧尼爾說:「康威和牛頓認為引入新角色不是問題。我覺得他們的想法是』市場反響已經證明,蝙蝠俠連載需要羅賓。現在這個羅賓已經成功了這麼多年,我們就再如法炮製一遍。 《無限地球危機》(1985–1986)聯動事件重啟DC宇宙後,[a]蝙蝠俠作者馬克斯·艾倫·柯林斯應要求重新創作傑森的起源故事。[4] 於是科林斯和畫師克里斯·華納從《蝙蝠俠》第408期(1987年6月)開始,用了4期連載將傑森重新塑造成一個街頭不良少年。[6]

重啟後的傑森因反叛、衝動的性格特點反響不佳。[7] 《蝙蝠俠》第424期(1988年6月)的一幕中,傑森甚至還打破了蝙蝠俠的不殺原則,並在此事上對蝙蝠俠有所隱瞞,引發了讀者爭議。此後,柯林斯因創作分歧退出團隊, 作家吉姆·斯塔林和線稿吉姆·阿帕羅接手《蝙蝠俠》。[4] 斯塔林並不喜歡傑森,一開始會刻意把他排除在故事之外。在奧尼爾的要求下,斯塔林還是把傑森寫進了故事。[8]斯塔林「決定利用他對傑森的厭惡」,把這種情緒帶入到創作中。直到1988年,《蝙蝠俠》創作團隊才意識到傑森的存在是個急需解決的大問題。[1]

Remove ads

奧尼爾決定:要麼重新塑造傑森的人設,要麼將他從《蝙蝠俠》連載中剔除。[9] 那段時間,DC正計劃出版宣傳艾滋病教育的漫畫,便徵集各位作者的意見,選出一位角色讓其在漫畫中死於艾滋。斯塔林聞訊便提交了厚厚一疊建議信,上面寫滿了傑森的名字。在發現這些匿名信全部出自斯塔林之手後,DC駁回了他的提議。[10] 當時,DC漫畫的高管珍妮特·卡恩想知道傑森究竟有多不受歡迎。[4] 她和奧尼爾參加了一次編輯會議,會上奧尼爾想起1982年的一期《周六夜現場》,主持人艾迪·墨菲鼓勵觀眾撥打付費電話,由他們投票決定是否在直播現場煮龍蝦。互動環節的效果極佳,有近50萬觀眾打來電話。[11]奧尼爾便提議,可以用一位DC角色創造類似的噱頭,卡恩對此表示很感興趣。[1][12]

奧尼爾認為,傑森是「最合適的候選人」,因為他不受歡迎,並且把他置於生死關頭的做法能帶來極高的話題度。奧尼爾說:「我們不想把這次機會浪費在諸如投票決定火風暴靴子該如何上色等無關緊要的小事上...這得是一件生死攸關的大事」。 [12] 卡恩則補充說,他們想讓粉絲在傑森的去留問題上能有話語權,而不是不經同意就獨斷地刪掉傑森,然後再找個羅賓替代他。[4] 這種讓粉絲介入創作過程的做法在當時還很新奇。DC市場營銷部門副總裁布魯斯·布里斯托認為,這個企劃最困難的部分是統計參與人數。對此,銷售經理約翰·波普從1987 年10月1日便開始致電AT&T,確保兩條電話線路能用於投票。波普一直堅持到次年3月才成功預留線路。[13]

在斯塔林提議殺死傑森的半年後,奧尼爾要求他着手進行早期劇本構思。[10] 受 弗蘭克·米勒創作的《蝙蝠俠:黑暗騎士歸來》 (1986)啟發,斯塔林決定讓小丑殺死傑森。[8] 斯塔林原本的劇本共分六期,[4] 後因粉絲參與,故事進程大大加快,最終前四期的內容被壓縮成兩期出版。[13] 阿帕羅、勾線邁克·德卡洛和填色阿德里安·羅伊共同完成了內頁繪製,由編輯助理丹·拉斯普勒舉薦的邁克·米格洛拉擔任連載的封面畫師。[4] 在《蝙蝠俠》第427期中,囚禁傑森的倉庫在蝙蝠俠抵達時剛好發生了爆炸。這期漫畫的封底上還附有一則廣告,上面畫着蝙蝠俠抱着身受重傷的傑森。廣告宣稱傑森有可能傷重不治,但讀者可以通過撥打電話投票來阻止悲劇發生:若讀者撥打(1-(900) 720-2660),則投票讓羅賓倖存;若讀者撥打(1-(900) 720-2666),則讓羅賓死去。這兩串號碼僅在東部標準時間1988年9月15日早上9點開始的35小時內有效,撥打地區僅限美國和加拿大。[12][4] 斯塔林和畫師們基於觀眾投票的不同結果,為《蝙蝠俠》第428期準備了兩版結局。[10] 正如奧尼爾所說:「兩種結果都有可能出現。我們準備了兩套對話框,也準備了不同的排版。我們做好了萬全準備,以便在最小化改動的同時呈現出兩種故事走向。我們為每個結局都做好了相應準備。」[13] 拉斯普勒補充道:阿帕羅準備了三頁備用畫面和若干分鏡,可以根據需要自由調整排版和順序。[4] 奧尼爾當時投了倖存票,因為身為編輯,她覺得殺死角色會讓他的工作變得複雜[13],而斯塔林因為身在墨西哥而不能投票。[10] 奧尼爾和拉斯普勒每90分鐘查看一次投票進度。[13] DC的執行編輯和副總裁迪克·喬達諾希望讀者能讓傑森活下來;而奧尼爾堅信讀者會投死亡票,因為他們想看看DC究竟會不會照做。[9]

投票系統共收到10614票,其中5343票為死亡票,以僅72票的差距勝過了5271票生存票。[4][13] 儘管卡恩闢謠稱他們並未操縱投票,[4] 奧尼爾還是認為可能存在刷票的情況。他聽說有個律師用麥金塔電腦編程,使其每隔幾分鐘就撥打一次死亡票號碼。不過奧尼爾也不能證實這條傳聞的真實性。[9] 他原本計劃舉辦一個派對,在派對上公布投票結果。但奧尼爾最終打消了主意,決定在《蝙蝠俠》第428期面世前保守秘密,為此他甚至還瞞住了妻子、斯塔林和阿帕羅。[13] 雖然斯塔林料到死亡票數更多,但還是訝異於極小的票數差距。[10] 為了保密,製作總監鮑勃·羅扎基斯在羅伊填色期間寸步不離。填色完成後,羅扎基斯就馬上讓史蒂芬·鮑夫把樣稿帶走,讓他在自家的地下室里完成最後的工作。[13]

《家族之死》發行時,蝙蝠俠的人氣也在節節攀升。在《蝙蝠俠:黑暗騎士》和《蝙蝠俠:元年》(1987)大獲成功後, 《蝙蝠俠》刊的月銷量創下了70年代初以來的新高,並且當時蒂姆·伯頓的《蝙蝠俠》 (1989)真人電影也在製作中。[4] DC在廣受好評的《蝙蝠俠:致命玩笑》(1988)發行後立刻公布了《家族之死》的信息;據作家克里斯·西姆斯回憶,《蝙蝠俠》的讀者來信欄目充斥着唇槍舌劍的激辯,大家爭相討論着傑森應該活下去還是就此退場。[14]

《蝙蝠俠》第426期是《家族之死》的第一期,於1988年8月23日發行。第427期則於兩周後的9月6日發行。[4] 粉絲則需要在1988年9月15日和16日投票決定傑森的命運。而含有傑森之死的《蝙蝠俠》第428期則於1988年10月18日發行。[4] 故事線在1988年11月29日出版的《蝙蝠俠》第429期收尾。[4] 最後兩期漫畫還有超人客串。[4] 在前三期《家族之死》售罄後,DC趁熱打鐵,將幾期《家族之死》重印成合訂本,以迎接即將到來的聖誕購物季。這一切距離《家族之死》完結僅過了一周。[4] 2009年出版的硬皮精裝本還收錄了沃爾夫曼、佩雷斯和阿帕羅於1989年創作的後續故事《蝙蝠俠:孤獨死亡之所》, 介紹了傑森的繼任者蒂姆·德雷克。[15] 2021年4月,《家族之死》又發行了豪華精裝版。[16]

多年以來,傑森存活的原稿都存放在DC在加州伯班克的檔案館裡,一直沒有發行。[17] 2006年3月出版的《蝙蝠俠年刊》第25期採用了一頁當年阿帕羅準備的備用畫稿;[16] 雷·丹尼爾斯在他的《蝙蝠俠通史》(1999)中展示了一部分未採用分鏡,Polygon 的記者蘇珊娜·保羅也於2020年曝光了部分分鏡。[17]2020年3月,DC每日新聞 頭一次向公眾披露所有未出版的原始內頁。[18] 這些畫稿也被收錄進2021年出版的《家族之死》豪華精裝版。[16]

Remove ads

概要

一次任務中,傑森·托德(即羅賓)正在監聽某個兒童色情犯罪團伙的對話。本應等待哥譚市警察支援的他無視了蝙蝠俠的指令並擅自出擊。事後,蝙蝠俠責問傑森是否將打擊犯罪視為兒戲,傑森卻不以為然。回到韋恩莊園, 蝙蝠俠認為傑森的情緒不穩定,決定免去他的羅賓身份;盛怒之下的傑森直接一走了之。不巧的是,蝙蝠俠的死敵小丑正好也從阿卡姆瘋人院中逃出。蝙蝠俠發現,小丑持有核武器,準備將其賣給恐怖分子。為了挫敗小丑的陰謀,蝙蝠俠一路追蹤小丑到了久經戰火的黎巴嫩。

另一方面,傑森在原來生活的地方遇到了父母生前的朋友,並從其手中接過父親留下的文件。傑森發現,出生證明上母親的名字已經被污漬掩蓋,但能看見名字首字母是「S」。而傑森的母親凱瑟琳·托德的首字母應該是「C」。傑森推斷出凱瑟琳是他的繼母,隨後便決定去尋找自己的親生母親。他操作蝙蝠電腦,將親生母親的尋找範圍精確到位於中東和非洲的三個人。 傑森前往黎巴嫩,恰好在當地與蝙蝠俠會合。兩人挫敗了小丑的陰謀,成功阻止購得核武器的恐怖分子摧毀特拉維夫。蝙蝠俠同意幫助傑森尋找母親。傑森盤問了第一位疑似生母的人——摩薩德特工沙爾敏·羅森。他們下一個找上的是蝙蝠俠的老相識西瓦女士。在服下兩人給的吐真劑後,西瓦女士坦言自己並不是傑森的母親。

確定傑森的生母是希拉·海伍德後,兩人隨即前往埃塞俄比亞。海伍德現在正從事人道主義救援工作;傑森和她團圓的場面令人動容。然而小丑發現,海伍德在哥譚曾為青少年做過非法手術,已被列入執業醫師黑名單。小丑利用這點敲詐勒索,逼迫海伍德為他提供機構存貯在某倉庫中的醫療物資。他將在黑市上出手醫療物資後,又將倉庫用於存儲致命的小丑毒氣。 暗地裡,海伍德也在挪用援助機構的款項。為了掩蓋罪行,她將穿着羅賓制服的傑森交給小丑。小丑用撬棍打昏了傑森,將他和海伍德一起囚禁在倉庫里,還安置了定時炸彈。為了保護母親,傑森在炸彈即將引爆的那一刻撲向了海伍德。待姍姍來遲的蝙蝠俠趕到時,傑森和海伍德均身受重傷而死。

備受打擊的蝙蝠俠帶着二人的屍體回到了哥譚,和阿爾弗萊德·潘尼沃斯,警長詹姆斯·戈登以及芭芭拉·戈登一起,為兩人舉辦葬禮。蝙蝠俠因傑森之死而自責,決定獨自行動。佩尼沃斯提議邀請初代羅賓迪克·格雷森歸隊,但這一想法也被蝙蝠俠否決。小丑則會見了阿亞圖拉·霍梅尼並接受了後者提供的伊朗政府職位。小丑在倉庫中留下了手下的屍體以及聯合國總部大樓 的地址,以此引誘蝙蝠俠前來。蝙蝠俠在大樓外埋伏時,超人到場,並試圖勸離蝙蝠俠。小丑是伊朗駐聯合國代表,將在聯合國大會上演講。只要蝙蝠俠和他起了衝突,事情就會演變成外交事故。

在演講時,小丑試圖用在大會現場散播小丑毒氣,但超人成功阻止了氣體散播。蝙蝠俠則緊咬小丑不放,一路追到了小丑用於逃亡的直升機上。小丑的手下在打鬥時走火,射傷了飛行員,飛機旋即墜入海中。超人救起蝙蝠俠,卻不見小丑蹤影。蝙蝠俠再一次痛失和小丑了結一切的機會。

Remove ads

反響

前三期《家族之死》很快售罄。[4] 據斯塔林所說,《家族之死》是DC漫畫1988年最暢銷的系列漫畫。[19] 當時,包括路透社、《今日美國》及《德撒律新聞報》在內的多家媒體均報道了這一大事件。[20][21]但許多報道沒提到的是,傑森並不是初代羅賓。[20] 奧尼爾還在漫威漫畫擔任編輯時,就曾因寫死琴·格蕾和艾麗卡等角色收到粉絲惡評,所以他早就做好了因傑森之死而被讀者抵制的準備。然而奧尼爾在漫威供職時整個漫畫市場正處於蕭條期,激起的反響相對較小。而這次他要寫死的羅賓是DC的招牌角色,注定了《家族之死》會掀起更大的風浪。[20]

在《蝙蝠俠》第428期正式發行後,奧尼爾接連幾天都在廣播節目中對此事滔滔不絕,滿心期待着宣傳效果以及紛至沓來的訪談節目邀請。但讓他和其他人都沒想到的是,《家族之死》竟會帶來如此反響。[1]直到三天後,DC的宣傳經理佩吉·梅才明令禁止奧尼爾在媒體上繼續發聲。 同時她也禁止所有人在電視節目上談起《家族之死》。儘管剛開始很疑惑,但奧尼爾漸漸開始理解梅的做法,因為他也不想被公眾視為「殺死羅賓的兇手」。 奧尼爾的助理編輯丹·拉斯普勒則因此被DC當時的執行副總裁保羅·里維茲痛批, 只因他在一次採訪中將《家族之死》稱為「噱頭」。[4]

傑森之死也割裂了當時的粉絲群體。[14]有許多讀者為此歡欣鼓舞,也有粉絲則希望傑森之死會帶回前任羅賓迪克。還有一部分人則為其他粉絲的殘忍感到痛心疾首。[14][22] 奧尼爾和《蝙蝠俠》創作團隊因此收到了惡意郵件和電話騷擾;據奧尼爾所說,來電內容有直截了當的辱罵:「你個混蛋」,也有奶奶的哭訴「我孫子喜歡羅賓,但我不知道該怎麼和他說才好」。[1]弗蘭克·米勒則直言不諱,把《家族之死》稱作「[DC]幹過最唯利是圖」的事……粉絲打個電話就能為一個小男孩招來殺身之禍。對我來說,殺掉羅賓這一出大概是我在漫畫界見過的最醜陋的行徑。」[23] NPR文化評論家格倫·韋登認為米勒這麼說很諷刺,因為正是米勒本人在他的《黑暗騎士歸來》中,設計了小丑殺掉傑森的情節。

Remove ads

回顧傑森之死時,批評家都同意寫死傑森這一決定。[14][24][25] 西姆斯在書中寫道:「殺掉傑森無疑是正確之舉」,是為了造就一個更好的故事。[14]他認為讓小丑擊敗蝙蝠俠的做法使得兩個角色都更加豐滿了:小丑變成了「致命威脅……他的一舉一動都會帶來深遠的影響」,而蝙蝠俠「在新讀者湧入時有了令人痛心的角色動機」。 IGN的希拉里·戈爾茨坦和Den of Geek的傑米·黑爾斯通則讚揚故事對傑森之死的情緒把控十分到位,還刻畫了先前作品鮮有着墨的一面——超級英雄生活的危險性。[25][26]

但批評家們也詬病《家族之死》的情節。[25][26][27]海爾斯通將《家族之死》比作「80年代的終極史詩:"比《壯志凌雲》還自以為是,比霍克·霍根還咋咋呼呼,比《天龍特攻隊》還不切實際」。[26]黑爾斯通和戈德斯坦都認為《家族之死》的情節難以令人信服,[25][26]並且黑爾斯通還說小丑被任命為大使的橋段簡直就是一出鬧劇。[26] 為Screen Rant撰稿的查爾斯·普雷佛則稱《家族之死》的故事基調「在詼諧有趣和黑暗陰鬱間搖擺不定」;儘管傑森被小丑折磨的過程和最終的結局十分沉重,各種荒誕的元素不禁讓人回想起愚蠢的白銀時代。普雷佛認為總體上,故事沉重的基調還是蓋過了餘下的荒誕,使得《家族之死》名聲大噪,成為最黑暗的《蝙蝠俠》故事之一。[27]

在讀者群體中,《家族之死》仍不失為一個高人氣故事。[22] 儘管批評家對情節褒貶不一,但他們還是認為故事本身值得一讀。[25][26][27]黑爾斯通將故事稱為「罪惡的歡愉」。儘管不像《蝙蝠俠:元年》或《蝙蝠俠:惡魔之子》(1987)一樣具有奠基性,但《家族之死》的趣味性是無可置疑的。[26]普雷佛把這句話概括為「如果不在意那些荒誕的部分的話,它(《家族之死》)值得一讀。」[27] 《家族之死》分別在2014年和2021年被包括 IGN、Complex[28][29] GamesRadar+以及Screen Rant在內的多家媒體列入蝙蝠俠最佳故事榜單。[30][31] 《滾石》的肖恩·T·柯林斯也將《家族之死》列入他眼中15個蝙蝠俠必讀故事之一。柯林斯還高度讚揚了阿帕羅的作畫以及斯塔林對小丑的角色刻畫。[32]

Remove ads

文學分析

儘管羅賓是漫畫史上最出名的跟班之一,卻鮮有文學分析研究《家族之死》。[33]在文學批評家克瓦蘇·泰伯看來,《家族之死》被提及的時候,要麼是作為「探討蝙蝠俠道德準則的個例研究「,要麼是對DC的編輯決策以及前者和讀者互動的個例研究。[34]《家族之死》的核心思想是蝙蝠俠並不能救下每個人。[14] 故事中,傑森被刻畫成不得善終的悲劇角色.[35] 泰伯主張杰森之死能讓讀者開始思考,作為背棄了蝙蝠俠的孤兒,傑森本質上是他最大的失敗。他或許又只是個偏執的迷茫少年,最終因衝動盲目而自食其果。[36]

鑑於傑森之死是讀者投票導致的結果,泰伯得出結論: "「類似於「公開處刑」,「[傑森之死]」可以被理解成一種複雜的替罪行為",[37]傑森不受歡迎的原因在於他難以望其前輩—格雷森的項背,顯得他是個「不夠格」的羅賓。[38]這也使得嫉妒之情在讀者間滋生,讓他們認為傑森並沒有資格成為羅賓。[39] 泰伯引用 勒內·吉拉爾的模仿欲望理論,指出奧尼爾讓讀者主宰傑森命運的決定引發了一次「模仿危機「,因為讀者不僅能夠影響到故事世界中[傑森]的存在,還被給予了與其競爭羅賓身份的權力。[40] 因此,讀者認為自己更有資格成為蝙蝠俠的拍檔;他們認為投票殺掉傑森實際上是在幫助蝙蝠俠。[41] 泰伯指出,相差無幾的正反方票數也說明,其實粉絲可能沒有我們所想的那樣厭惡傑森。那些想要保住傑森性命的粉絲可能只想維持現狀,抑或是他們覺得小丑的行為確實令人不安,因為死於他手的傑森只是個情緒不穩定的孩子。[37]

《家族之死》因其對於阿拉伯恐怖分子的刻畫方式而被批判帶有伊斯蘭恐懼症色彩。那些恐怖分子被描繪成反美反猶,追求武力接管西方世界的狂熱者。 [42][43] 他們在漫畫中總是一副蓄着長鬚、槍不離手的形象,還被稱為「披着床單的土匪」。而這些恐怖分子的首領賈馬爾則被刻畫成腦滿腸肥、鼾聲不斷的樣子。[44]1991年,傑克·沙欣在他對阿拉伯恐怖分子漫畫形象的研究中指出,《家族之死》把阿拉伯人,穆斯林還有恐怖分子混為一談,並將他們和瘋狂的超級反派小丑相提並論。[44] 傑漢澤布·達爾和沙欣引用小丑在美國大使館的言論,作為《家族之死》中最能體現伊斯蘭恐懼症,也最惡名昭彰的例子。[44] 在小丑試圖用在會場釋放毒氣前,他惡狠狠地說道:

很榮幸能為伊朗伊斯蘭共和國說幾句公道話。我認為我和伊朗的國家高層有很多相同點,比如我們都喜歡魚兒,都不太理智。但我們同樣也面臨着一個共同問題,那就是沒人尊重我們。所有人都把伊朗當作極端恐怖分子的溫床!他們還對我說過更難聽的話!我們受夠了這些惡意、欺侮和輕視!忍無可忍,無須再忍!你們把我們當皮球到處踢的日子馬上就要到頭了!

——出自小丑,《蝙蝠俠》第428期

達爾認為小丑幽默的言論背後,實際上是赤裸裸的伊斯蘭恐懼症。[45] 沙欣和達爾認為《家族之死》挑撥價值觀截然相反的阿拉伯世界和西方世界,激化了雙方的矛盾。[45][44] 《家族之死》對中東地區的描繪也存在不少錯誤。斯塔林筆下的蝙蝠俠在貝魯特說波斯語,但實際上阿拉伯語才是當地的主要語言。此外,儘管伊朗不是阿拉伯國家,但身為伊朗大使的小丑竟身着傳統的阿拉伯頭飾和長袍。[45]達爾總結到:「[斯塔林]和[DC]對文化、信仰和政治準確性毫無敬意,對中東地區的描述過於粗魯籠統,帶有種族歧視意味——阿拉伯人、伊朗人和穆斯林沒什麼不同,他們都仇視西方。」[45]

Remove ads

影響

作為DC最受爭議的故事線[46][47],《家族之死》是上世紀80年代後期美國漫畫產業朝黑暗寫實風轉型的一個縮影[24][22]。在Looper的克里斯·斯內爾格洛夫看來,DC漫畫史上最令人不安的一幕,就是傑森被渾身血污的小丑折磨致死的場景。[48] 不過DC的編輯也從此次爭議中吸取了經驗教訓,學會利用媒體宣傳為角色之死造勢,。[49] 1992-1993年的大事件《超人之死》就是典型的例子。[50]

儘管《家族之死》銷量不菲,斯塔林在DC的工作還是受到了影響。DC的授權部門對於傑森之死大為光火,因為印有羅賓形象的午餐盒及睡衣等周邊產品的銷量出現了下滑。據斯塔林本人所說:「所有人都很生氣,所以他們需要找個替罪羊來出氣——而我就是那隻替罪羊。」[19] 沒過多久,收不到工作通告的斯塔林進入了停工狀態。不出半年,他就離開DC,回到漫威,並在之後創作出了《無限手套》(1991)。[10]

《家族之死》因其對後續蝙蝠俠故事的影響被認為是最重要的蝙蝠俠漫畫之一。[51][52] 這個故事改變了DC宇宙:這次小丑謀殺的可不是什麼無名小卒,而是蝙蝠俠故事中的核心角色。[53]除了《致命玩笑》(蝙蝠女孩在此事件中胃部中槍並因此癱瘓) 及1989年大獲成功的蝙蝠俠電影外,《家族之死》把蝙蝠俠創作推向了一個更黑暗的方向。[4] 經歷傑森之死後的蝙蝠俠更加暴力,並且容易感情用事。在下一個十年中,蝙蝠俠的角色內核始終離不開未能救下傑森的遺憾。[54] 康威認為《家族之死》塑造了一個真正的「黑暗騎士」,一個哥譚的無情執法者。[55] 當DC宇宙的創作理念隨着2011年DC漫畫的新52企劃一起重啟時,《家族之死》因其重要性而得到保留。[56]

其實不管最後結局如何,傑森的羅賓生涯都難以為繼。 [57] 奧尼爾本想等上一年再推出傑森的繼任者,但DC管理層急需一個新羅賓。奧尼爾和沃爾夫曼便着手創作新角色蒂姆·德雷克,並讓其於1989年在沃爾夫曼、佩雷茲和阿帕羅創作的故事線《蝙蝠俠:孤獨死亡之所》中首次登場。奧尼爾為經歷傑森之死的蝙蝠俠編排了需要新跟班的理由,並且他創作提姆的目的就是為了平息漫畫粉絲們的不滿。 [58]事實證明,提姆十分討喜。作為羅賓,他參與了很多短篇連載以及1993-2009年的長期連載, [58] [59]直到 2009 年才被達米安·韋恩取代。[60]和傑森類似的是,達米安也不服從蝙蝠俠,從不吝嗇使用致命手段。 [61]格蘭特·莫里森和弗雷澤·厄文的《蝙蝠俠與羅賓》第13期(2010)中有一幕是達米安拿着撬棍毆打小丑,致敬了傑森之死。 [62]

在90年代到21世紀初。傑森之死是少數未被推翻的漫畫設定。不像傳統的漫畫角色之死,傑森一死,就注定他不會被復活。在《家族之死》發行的時候,奧尼爾就說過:「復活傑森會讓故事變得非常老套。」[63]在漫畫迷中流傳着一個梗:除了巴基·巴恩斯、本叔叔以及傑森外,沒有哪個漫畫角色會徹底死透。 [64] (有趣的是,漫威於2004年讓巴基以冬兵的身份復活 [65] )傑夫·勒布和吉姆·李的《緘默》(2002-2003)初步透露了傑森歸來的可能,漫畫裡泥臉化作殭屍傑森的模樣來嘲諷蝙蝠俠。 [54]作家賈德·維尼克在讀過《緘默》後,好奇為什麼DC從不復活傑森。 [14]在維尼克和畫手道格·曼克創作的故事線《頭罩之下》(2004-2006)中,傑森復活,並變成了嗜殺的義警紅頭罩;故事裡對此解釋是至尊小超人打碎現實之牆的舉動意外復活了他。 [54]傑森終於又回到了蝙蝠俠大家庭, [14]並參與了系列連載《紅頭罩和法外者》(2011-2021)。 [66]儘管傑森復活了,記者蘇珊娜·保羅還是認為傑森之死比角色本身更為出名。[17]

布魯斯·蒂姆和保羅·迪尼曾考慮將《家族之死》改編進《蝙蝠俠:動畫系列》(1992-1999),但最終因情節過於暴力而放棄。他們刪除了傑森的角色,並把他身上的一部分特質給了德雷克。 [67]這個故事最終被改編成漫畫續集《蝙蝠俠:冒險繼續》(2020),由迪尼和阿蘭·伯內特撰寫, T.坦普爾頓繪製在漫畫中,小丑和哈莉·奎茵綁架了傑森。小丑試圖用撬棍將他毆打致死卻遭到哈莉反對。她隨後便找到了蝙蝠俠。當蝙蝠俠到達關着傑森的倉庫時,倉庫因氫氣罐泄露,已被火海吞沒。傷痕累累的傑森乞求蝙蝠俠對小丑下殺手,但蝙蝠俠仍堅持先救治傑森;傑森試着阻止蝙蝠俠,不曾想卻打翻了更多氫氣罐,最終命喪爆炸。[68]

2010 年 DC 宇宙原創動畫電影《蝙蝠俠:紅頭罩之下》也吸收了《家族之死》的元素。該片由布蘭登·維埃迪導演,是漫畫《頭罩之下》的改編。 [69] [70]電影中, 拉斯·奧·古 (詹森·艾薩克配 ) 為了順利摧毀歐洲金融區,僱傭了小丑 (約翰·迪·馬吉歐配)來引開蝙蝠俠(布魯斯·格林伍德配)和傑森(詹森·阿克斯配) 。蝙蝠俠二人跟着小丑來到了波斯尼亞。之後小丑用和《家族之死》中類似的手法殺死了傑森。 [71] 維埃迪還導演了另一部由漫畫改編而來的互動電影《蝙蝠俠:家庭之死》。除了詹森·阿克斯被換成文森特·馬泰拉外,配音陣容還是沿用前作原班人馬。 [70] [72]電影採用了了和類似於當初漫畫的投票機制,允許觀眾決定傑森的生死。傑森在影片結尾共有三個結局:成為紅頭罩、緘默或是紅羅賓。 [73]

《家族之死》在DC 擴展宇宙(DCEU) 也有提及。在《蝙蝠俠大戰超人:正義黎明》(2016 )中,蝙蝠洞裡陳列着一件戰損羅賓裝。 [74]這一點在《自殺小隊》中(2016 )解開謎底:哈莉·奎茵(瑪格特·羅比飾)曾幫助小丑(傑瑞德·萊托飾)殺害了這個羅賓。 [75]《扎克·斯奈德的正義聯盟》(2021年發行,為2017年院線版《正義聯盟》的導演剪輯版)中也出現了小丑借羅賓之死嘲笑蝙蝠俠(本·阿弗萊克飾)的劇情。 [76]儘管華納兄弟和《自殺小隊》的導演大衛·阿耶都聲稱死去的羅賓是傑森,[77] [78]《蝙蝠俠大戰超人》的導演扎克·施耐德卻回應說他不想照搬《家族之死》,死去的羅賓應該是迪克·格雷森。 [78]在華納解除和他的合作關係前,扎克本計劃在《正義聯盟》的續集中展開敘述羅賓之死。 [79]在放出《正義聯盟:導演剪輯版》前,扎克也曾提議為《蝙蝠俠大戰超人》出版一本漫畫書前傳,其中含有羅賓之死的細節,但DC拒絕了這一提案。 [80]

在 2010 年的《蝙蝠俠:英勇無畏》(2008-2011)的《帝皇小丑》一集中,五微生物蝙蝠蟎(保羅·魯本斯配)提到了《家族之死》以及投票電話的數字900,還出現了一幕蝙蝠俠抱着死去羅賓的場景。 [81]傑森在電子遊戲《蝙蝠俠:阿卡姆騎士》 (2015)中的形象也是受《家族之死》啟發。 [82] DC Universe和HBO Max流媒體電視劇集《泰坦》中,傑森(柯倫沃爾特斯飾)擔任主要角色。在《泰坦》第二季劇集《喪鐘》(2019)的最後,喪鐘(埃塞·莫拉萊斯飾)試圖殺掉傑森,留下了一個巨大的懸念。為此,DC Universe 舉辦了一次投票,由粉絲決定傑森的命運。這次活動只是對《家族之死》的致敬,並不影響後續劇情。 [82] 2021年播出的《泰坦》第三季也吸收整合了《家族之死》的元素。 [83]

注釋

- DC Universe是絕大多數DC漫畫所處的世界,其中包括了蝙蝠俠相關漫畫及角色。

引用資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads