热门问题

时间线

聊天

视角

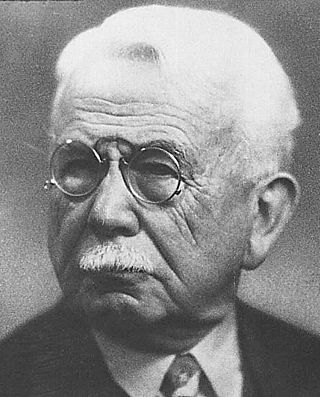

巴蒂·韋伯

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

巴蒂(讓-巴蒂斯特)·韋伯(法語:Batty (Jean-Baptiste) Weber ;1860年11月25日—1940年12月14日),盧森堡作家。[1][2][3]

生平

1860年11月25日出生於盧森堡西南部小城呂姆朗日,他的父親是當地教師,名為米歇爾·韋伯,他的母親是瑪麗-凱瑟琳·克萊因。出生不久後,全家便搬往摩澤爾河畔的施塔特布雷迪穆斯,韋伯在此度過了他的童年。從盧森堡城的阿森尼高中畢業後,他前往柏林和波恩攻讀哲學,並開始對戲劇產生興趣。[4]

結束學業後,韋伯在盧森堡民政部門擔任速記員,但他並不滿足於這份工作,開始了文學創作。1883年,他在當地報紙上發表了處女作短篇小說《我的朋友君特》,此後又陸續在各地報紙上發表了一些新聞稿和短篇小說。《弗蘭克·沃爾夫》(1887)發表於《盧森堡報》之後,他開始在《埃舍爾報》上連續發表「貝拉·吉他」系列短篇小說,包括《地心深處》(1890)、《美國人》(1891)和《驅逐艦》(1891),這是他首次以南部礦區為小說背景。1893年開始擔任《盧森堡報》主編。[5]

韋伯也使用盧森堡語創作詩歌,《Dem Jabbo seng Kap》一詩時至今日仍然非常有名。他的另一成就是創作了第一部長篇小說《芬·卡斯——一部關於救贖的小說》,這部小說講述的是他學生時代的經歷,於1912年開始在《科隆日報》上連載,次年結集出版。他的長篇小說用德語寫成,但除了《在蒙多夫》(1900)和《繼母庫斯庫斯》用法語寫成外,大部分創作於1895-1922年間的戲劇則是使用盧森堡語寫成。

1923年,在迪克斯一百周年紀念大會上,他發表了題為《Erënnerongen un den Dicks》的演講。韋伯為推廣盧森堡文化做了不懈的努力,先後推薦了許多作家,如亞歷克斯·魏克爾、瑪麗-亨麗埃特·斯泰爾、阿爾伯特·荷夫勒、馬克斯·埃米爾以及畫家約瑟夫·庫特、哈利·拉賓格、讓·沙克和尼科·克洛普。韋伯還在《盧森堡報》上開設了自己的每日專欄,發表一些介紹盧森堡文化習俗的文章。

1940年12月14日在盧森堡城逝世,葬於巴黎聖母院。

Remove ads

作品列表

- 1882: 《我的朋友君特》 Mein Freund Günther

- 1889: 《貝拉·吉它》Bella Ghita

- 1890: 《地心深處》Hart am Abgrund

- 1891: 《美國人》Der Amerikaner

- 1891: 《驅逐艦》Verderberin

- 1909: 《盧森堡的民俗文化》Über Mischkultur in Luxemburg

- 1912: 《芬·卡斯》Fenn Kaß

- 1922: 《鄉下來的尼克·卡特》Nick Carter auf dem Dorf

- 1923: 《島之夢》Der Inseltraum

- 1926: 《手》Hände

參考來源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads