热门问题

时间线

聊天

视角

魔鬼剋星2

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《捉鬼敢死隊2》(英語:Ghostbusters II)是伊萬·雷特曼執導、丹·艾克洛德與哈羅德·雷米斯編劇的1989年美國超自然喜劇片,主要演員包括比爾·莫瑞、丹·艾克洛德、雪歌妮·薇佛、哈羅德·雷米斯、里克·莫拉尼斯、厄尼·哈德森和安妮·波茨,是1984年電影《捉鬼敢死隊》的續集,《捉鬼敢死隊》系列電影第二彈。電影劇情發生在前作五年後,捉鬼大隊與半神戈澤的大戰引起重大破壞,捉鬼大隊遭起訴後關門大吉。但新的超自然威脅出現後,他們又重新攜手保護世界。

《捉鬼敢死隊》大獲成功,哥倫比亞影業想拍續集但一直遇到劇組成員及演員反對。像前作一樣,艾克洛德與雷米斯合作編劇,劇本經過許多變化。兩人的設想是人類消極情緒在大城市引發嚴重後果,在紐約市地下形成能為邪靈提供能量的超自然粘液。電影攝製預算為三到四千萬美元,1988年11月至次年三月在紐約和洛杉磯取景。與前作13個月的製作周期相比,本片頗為倉促,許多內容因試映反響不佳刪除,此後又創作新情節並在1989年三到四月補拍,完成時距電影上映只剩兩個月。

《捉鬼敢死隊2》1989年6月16日上映後評價不佳,影評人認為電影對前作模仿太多,原本憤世嫉俗的黑色幽默大幅減弱,變成更加俗套的合家歡電影。《捉鬼敢死隊》刷新美國喜劇片票房紀錄,製片商期望續集能主宰1989年院線,但電影實際票房總額2.154億美元,沒有達到原作2.822億高位,在1989年電影中排第八。哥倫比亞影業認為如此成績既不叫好也不叫座,莫瑞最後決定不參演下一部續集。片中採用的鮑比·布朗歌曲《我們自力更生》頗為成功,登上美國音樂排行榜並保持20周之久。

本片未能重現前作的文化影響和追捧,雖然多年後獲得些許好評,但業界普遍認為《捉鬼敢死隊2》作為續集表現不佳,導致《捉鬼敢死隊》系列沉寂數十年。影片催生包括電子遊戲、圖版遊戲、漫畫、音樂、玩具和鬼屋景點等各種商品。2016年的重啟電影票房不佳且頗具爭議,新續集《魔鬼剋星 未來世》的方案反覆調整,在2021年上映。

Remove ads

劇情

捉鬼大隊與半神戈澤(Gozer)的大戰雖救紐約於水火,但引起的嚴重破壞導致他們被告上法庭。法庭禁止他們再調查超自然現象,捉鬼大隊關門大吉。雷·史坦茲此後經營神秘學著作書店,還和溫斯頓·雷德莫爾一起娛樂兒童,但名聲不顯。伊根·史賓格勒在研究人類情感的實驗室工作,彼得·威克曼主持通靈電視節目。

彼得的前女友達娜·巴雷特(Dana Barrett)與前夫育有一子並起名奧斯卡(Oscar),她在美術博物館負責清洗畫作。奧斯卡的嬰兒車某日突然自行沖入車水馬龍,大驚的達娜向捉鬼大隊求助。維哥(Vigo)是16世紀的強大魔法師兼暴君,博物館中他的肖像突然復活並對達娜上司亞諾什·波哈(Janosz Poha)大肆奴役,命令亞諾什找個孩子給他奪舍,這樣他就能擺脫畫作限制重生並征服世界。亞諾什迷戀達娜,所以想讓維哥奪舍奧斯卡。

捉鬼大隊在奧斯卡童車所停路口發掘,發現滿是粘液的河流經過廢棄必馳氣流管式運輸系統。雷想從河中取樣卻被粘液攻擊,慌亂中意外導致全市停電。捉鬼大隊又因擅自調查超自然現象並造成破壞走上法庭,粘液樣本作為證據呈庭。韋克斯勒法官長篇大論地憤怒聲討捉鬼大隊,粘液突然爆發,召出法官判死刑的兩兄弟鬼魂。捉鬼大隊幫法官抓到鬼魂,案件和以前禁止他們捉鬼的法庭命令一併撤銷。

粘液晚上潛入達娜的公寓攻擊母子二人,她再度向彼得求助,兩人重歸於好。捉鬼大隊發現粘液對情緒有反應,懷疑這種東西是由紐約人的消極情緒積聚而成。彼得和達娜共進晚餐,伊根、雷和溫斯頓探索地下粘液河流時被拖下河。三人打成一團,直到伊根明白他們是受到粘液影響。三人隨後確定河流最終湧向博物館。

市長認為捉鬼大隊的匯報純屬無稽之談,市長助理傑克·哈德邁耶(Jack Hardemeyer)把他們關進精神病院,保護市長的政治前程。亞諾什的鬼魂綁架奧斯卡,達娜一路追進博物館,發現這裡滿是粘液無法進入。粘液在元旦前夕湧上街頭引發大面積混亂。得知哈德邁耶把捉鬼大隊關進精神病院後,隊長將他開除並釋放四人。

捉鬼大隊確定,要打敗粘液,紐約市民必須產生積極情緒,決定找積極向上的符號集結市民。他們利用積極情緒鼓動粘液控制自由女神像雄糾糾氣昂昂地在街頭遊行,路旁是歡呼的群眾。博物館的粘液顯著退卻,捉鬼大隊用自由女神像的火炬打破天花板,制止維哥附身奧斯卡。

捉鬼大隊從天花板破洞進入博物館,用充滿正面情緒的粘液令亞諾什恢復理智。維哥現出人形將達娜和捉鬼大隊禁錮,然後再次抓走奧斯卡。博物館外聚集的觀眾高歌《友誼萬歲》,積極情緒大幅削弱維哥的實力,被迫退回肖像,捉鬼大隊恢復正常。維哥附身雷,但捉鬼大隊很快就用武器救他脫身並擊殺維哥,後者的畫像也被替換。最後,紐約市民向捉鬼大隊歡呼,自由女神像回到自由島。

Remove ads

演員

- 比爾·莫瑞飾彼得·威克曼

- 丹·艾克洛德飾雷·史坦茲

- 雪歌妮·薇佛飾達娜·巴雷特

- 哈羅德·雷米斯飾伊根·史賓格勒

- 里克·莫拉尼斯飾路易·塔利(Louis Tully)

- 厄尼·哈德森飾溫斯頓·雷德莫爾

- 安妮·波茨(Annie Potts)飾珍妮·梅爾尼茲(Janine Melnitz)

- 彼得·邁克尼科爾飾亞諾什·波哈

- 柯特·富勒(Kurt Fuller)飾傑克·哈德邁耶

- 大衛·馬古利斯(David Margulies)飾倫尼·克洛奇(Lenny Clotch)市長

- 哈里斯·於林(Harris Yulin)飾斯蒂芬·韋克斯勒(Stephen Wexler)法官

- 珍妮特·瑪戈林(Janet Margolin)飾檢察官

- 威廉·德根森多夫(William T. Deutschendorf)與漢克·德根森多夫二世(Hank J. Deutschendorf II)飾奧斯卡

除上述主要演員外,威赫姆·馮·霍姆伯格(Wilhelm von Homburg)在片中飾演暴君維哥(麥斯·馮·西度配音)。部分演員和劇組成員的親人在片中亮相,如莫瑞的哥哥布賴恩·道爾(Brian Doyle-Murray)扮演捉鬼大隊精神病醫生;艾克洛德的侄女凱倫·亨伯(Karen Humber)飾女學童,導演伊萬·雷特曼的兒子傑森和女兒凱瑟琳(Catherine Reitman)分別飾演片頭生日聚會上的無禮兒童和參加伊根實驗的女孩。[1]導演本人客串路人[2]。邁克爾·奧維茨(Michael Ovitz)是片中多位主要演員的人才中介,他的夫人朱迪(Judy)飾演在餐廳被粘液攻擊的女子[1]。

瑪麗·艾倫·特雷納(Mary Ellen Trainor)是片中兒童聚會主持人,切奇·馬林(Cheech Marin)飾碼頭管理人,菲利普·貝克·霍爾(Philip Baker Hall)出演市警察局長[1]。鮑比·布朗(演員表中列為鮑比·巴里斯福德·布朗)除為電影提供歌曲外,還客串詮釋門衛[3]。本·斯泰因扮演市長手下的公共工程官員,路易絲·特洛伊(Louise Troy)飾演身着毛皮大衣的女子[1]。

Remove ads

製作

《捉鬼敢死隊》大獲成功,即便電影是按獨立項目開發也不可避免要拍續集[5][6]。《捉鬼敢死隊2》的初步構想和發展過程困難重重,新聞媒體對幕後爭議的曝光量與電影相比不遑多讓[7]。大衛·普特南(David Puttnam)1986年6月當上哥倫比亞影業總裁,雖然前作極其成功,但他對花大成本製作續集不感興趣,更喜歡叫好又叫座的戰爭片《希望與榮耀》(Hope and Glory)或喜劇片《百老匯的最後一夜》(Bloodhounds of Broadway),都是小成本電影。他想為「世界市場」拍片,給許多歐洲導演的電影大開綠燈[8]。此外,《捉鬼敢死隊》是上任總裁弗蘭克·普賴斯(Frank Price)的光輝業績,續集成功一定程度上也是他的功底,普特南想儘快干出成績,對前輩留下的遺產敬謝不敏[9]。

導演雷特曼後來表示,項目延誤不是普特南的錯,哥倫比亞影業紐約分部職位高於普特南的高管起初認為,《捉鬼敢死隊2》遲遲沒有進展是因為普特南從中作梗,打算繞過他主持項目,但普特南靠邊站後製作依然停滯不前。雷特曼指出,項目拖延主要是因為前作主演近三年時間都不願意拍攝續集,等到他們都願意的時候,莫瑞又已同意主演1988年的聖誕喜劇片《孤寒財主》(Scrooged)。再到莫瑞有空時,劇本又還沒寫好。[7]雷特曼、莫瑞、艾克洛德和雷米斯都是《捉鬼敢死隊》系列的主創人而且都持有版權,續集需要他們一致同意才能啟動[4][10]。

1987年4月,普特南尚未通知雷特曼便宣布《捉鬼敢死隊2》將在同年11月開拍,此時劇本尚未完成,雷特曼也沒來得及審核已經寫好的部分[11][12]。普特南於1987年9月捲鋪蓋走人,媒體推測這一定程度上是因為他排擠莫瑞及其經紀人奧維茨。普特南曾公開譴責莫瑞在好萊塢發大財後卻不回饋社會,「只會索取,不願給予」。[7][13]他還譴責經紀人價格高昂的「捆綁銷售」,把劇本、導演和大牌演員全部包攬,意指還是艾克洛德、雷米斯和雷特曼經紀人的奧維茨[14]。

普特南的職位由道恩·斯蒂爾(Dawn Steel)取代[15][8],公司老闆在她上任時明確表示,把《捉鬼敢死隊2》扶入正軌是當務之急[13]。哥倫比亞影業在《捉鬼敢死隊》大獲成功後已經好幾部電影票房失利,把續集視為轉運的救命稻草[13]。1987年11月,電影計劃在來年暑期來拍,新聞報導稱莫瑞要求一千萬美元片酬,另外幾位主演有樣學樣[16][17]。

早在拍攝前作時,劇組成員和幾位主演就發生糾紛並且一直沒有解決,成為續集前進道路上的主要障礙。雷米斯事後表示:必須先「澄清某些問題」大家才能再度合作。[13]1988年三月[9],奧維茨在加利福尼亞州比佛利山的吉米名人餐廳安排私人午餐會,邀請莫瑞、艾克洛德、雷米斯、雷特曼前往,他和同事、創新藝人經紀公司商務主管雷·庫茲曼(Ray Kurtzman)一同參加。眾人討論的問題包括幾位主演是否還能參與續集,因為莫瑞已很長時間沒演電影,艾克洛德連續幾部影片失敗。最終大家一致決定再度攜手。[13]

此後幾個月里,雷特曼、莫瑞、艾克洛德和雷米斯與製片商談判,以最低片酬換取票房利潤分成[13][9]。媒體報導稱每人可得一成票房利潤,雷特曼表示他的沒這麼高,但也是「很大的數字」[7][9]。此舉主要是為把預算控制在約三千萬美元,但預支薪水後這個數字升至近五千萬[13]。此後影片倉促投入製作,計劃在1988年暑期開拍,預計1989年中期上映[9][16]。前作的製作周期約為一年,續集雖然是在前作上映五年後推出,而且還要花不少時間製作特效,但實際製作周期卻更短[7][18]。邁克爾·格羅斯(Michael C. Gross)和製片人喬伊·麥迪賈克(Joe Medjuck)回歸續集且均升任製片人。邁克爾·查普曼取代拉茲洛·科瓦奇(László Kovács)負責攝影,博·維爾奇(Bo Welch)代替約翰·德奎爾(John DeCuir)接手美術指導。[19]:60–61

Remove ads

艾克洛德自認創作的劇本初稿「實在太誇張……太難以想象」[18][19]:57。他本想避開紐約,讓故事發生在海外,並設想威脅來自地下,與前作高潮橋段的摩天大樓大戰對比[19]:57。故事講述達娜·巴雷特被綁架到英格蘭後發現仙女環——天然生長形成環形或弧形的蘑菇,江湖傳言稱這種現象與仙女或巫女有關[20]——和地下文明[18][19]:57。捉鬼大隊必須花費三天時間穿越超過3200公里長的地下氣動管[19]:57。艾克洛德後來決定放棄上述構思,故事背景移回紐約,保持劇情和上集延續,這樣不影響「地下威脅」構思,而且故事結構更容易開發[19]:57。

與前作一樣,續集的劇本由艾克洛德和雷米斯合作完善,兩人一開始就決定續集要體現兩部電影之間的五年間隔。[19]:57。雷米斯曾參與恐怖片構思,圍繞擁有成人部分能力的嬰兒展開,他提議《捉鬼敢死隊2》也以嬰兒為中心,奧斯卡因此誕生[18]。根據初步設想,奧斯卡是彼得·威克曼與達娜之子,五年間兩人保持交往。但這樣的劇情會令電影重心變成孩子,莫瑞覺得這樣彼得一家三口會占據太大比重,不利於在捉鬼大隊眾人間保持平衡。[19]:57,58最後彼得和達娜分手,達娜嫁人生子後又離婚,然後再進入本片情節[18]。雷米斯希望劇情表明捉鬼大隊在前作大勝後無法保留英雄形象,這樣可以讓續集情節更有創意,不致太像原作的翻版[19]:58。

粘液組成的河流源自合作初期設想[18]。雷米斯想用紐約地下粘液代表大城市人類消極情緒積累產生的道德問題[18][19]:58,以此隱喻都市衰退,呼籲人們設法解決,但他承認劇本拍出來的內容很膚淺,看不到這麼深層次的東西[13]。他和艾克洛德想在片中體現消極情緒會產生後果,紐約人要麼友善待人,要麼面臨破壞,兩人覺得這樣的設定很有趣,不過此時他們還沒想好消極情緒會如何破壞城市[19]:58。雷米斯對此表示:「電影提出的想法很有趣,如果紐約所有人都必須保持友善48小時會怎麼樣」[13]。艾克洛德稱,他們的設想是消極情緒就像實體會逐漸累積,總要有地方去,可能朝情緒指向的人發泄。在他看來,如此構思比與神神怪怪打交道更腳踏實地。[19]:60–61他還稱:「城市充滿危險,生命趨於廉價。可能你……看個電影就在街頭遭機槍掃射」[18]。影片情節發展遠超兩人的構想,但情感和核心概念不變[18]。1987年五月,兩人已在劇本上花費一年多時間[11],最後在1988年三月完成[16]。

《捉鬼敢死隊》是偏成人導向的電影,上映後衍生主要面向兒童且同樣大獲成功的動畫電視劇《捉鬼特工隊》(The Real Ghostbusters)。為此,《捉鬼敢死隊2》試圖平衡原版電影和動畫片觀眾的需求[9]。據麥迪賈克透露,動畫片的成功對斯林姆(Slimer)在續集回歸影響很大,編劇時需儘可能避免情節與動畫片衝突。捉鬼大隊雖已停業五年,但人物必須表現得好像經歷過動畫片情節一樣。[21]

Remove ads

有報導稱普特南因反感莫瑞等原因打算用片酬偏低的演員取代原班主演,但他在1987年接受採訪時否認,聲稱根本沒考慮換人[13][11]。

《捉鬼敢死隊2》是雷特曼首次導演續集,他擔心如果沒有精心製作的特效,電影可能無法帶給觀眾驚喜。導演認為前作的主要賣點是人物互動,希望在續集重點保持。[6]考慮到《捉鬼敢死隊》極為成功,雷米斯對回歸續集有些遲疑[6],莫瑞也是如此,他出演的上一部電影已經是四年前上映。莫瑞還稱,《捉鬼敢死隊》獲得文化現象級的成功,這永遠都會是他最大的成就。個人項目《刀鋒走險》(The Razor's Edge)一敗塗地以來,莫瑞一直覺得自帶霉運,此後幾年沒有接片,直到《孤寒財主》才回歸。[22][13]此外,莫瑞對續集一向沒有好感,覺得完全是「貪婪」和「商業」的產物,其中「商業」更是應判死刑的罪孽,自稱願意回歸《捉鬼敢死隊2》都是因為前集是大家合作最愉快的電影[6]。

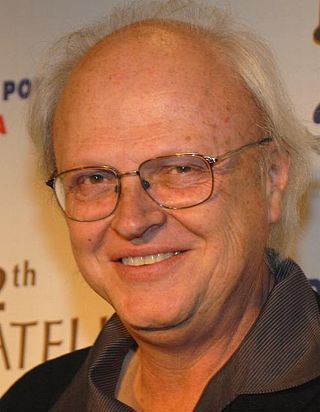

彼得·邁克尼科爾飾演的亞諾什·波哈在早期劇本中叫傑森(Jason),是為捉鬼大隊捧哏的配角[23]:29。邁克尼科爾覺得這樣的人物誰都能演,建議增加人物背景,波哈由此成為喀爾巴阡魯塞尼亞人,人物口音是他根據捷克友人和羅馬尼亞旅行社工作人員的口音創造[24][23]:31。邁克尼科爾想戴上黑色披頭四樂隊假髮演出,但因許多演員都是黑髮遭拒[23]:32。他的人物口音還受到《蘇菲的抉擇》中梅麗·史翠普演出影響。劇本沒有描述波哈的口音,但邁克尼科爾用口音試鏡的表現令導演非常滿意。[2]

麥斯·馮·西度為維哥配音,所有台詞都在一天錄完[2]。據報導,扮演維哥的馮·霍姆伯格直到觀看電影首映時才知道聲音被馮·西度取代,憤怒之下很快就離開電影院[25]。據他事後透露,自己是因嘴唇開裂導致口齒不清,這已經對他尋找演出機會不利[26]。尤金·列維獲選出演路易·塔利的堂兄謝爾曼(Sherman),是關押捉鬼大隊精神病院的工作人員,對捉鬼大隊獲釋作用很大,但他的戲段最後被剪[27][9]。

Remove ads

雷特曼完成1988年喜劇片《龍兄鼠弟》後幾乎馬上投入本片製作[6],1988年11月在紐約開始主體拍攝[9][6]。據報導,電影預算在三到四千萬美元範圍[13][28]。紐約的攝製周期約為兩周,大部分時間是拍外景[6][18]。

電影在紐約取景時恰逢蘇聯領導人米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇·戈爾巴喬夫到訪,曼哈頓四十個街區限制通行,但市政當局還是非常配合,甚至同意劇組在受限的第二大道拍攝[18]。其他取景地包括自由女神像[29]和梯形消防站公司8號,劇組後來還把這家消防站用作捉鬼大隊總部外景地。拍攝完成後,劇組把新版捉鬼大隊企業商標送給消防站工作人員,此後長期掛在消防站樓外直到掉落。[30]

片中存放維哥畫像的曼哈頓美術博物館是在亞歷山大·漢密爾頓美國海關大樓取景[31],雷、伊根和溫斯頓從遍布粘液沙井鑽出的鏡頭就在大樓前拍攝[18]:26,28。雷米斯編劇時對這個鏡頭的設想是人物從沙井鑽出,但地下只有電話線管道才有沙井,而且非常狹窄,所以幾位演員必須覆上粘液緊緊擠在一起。寒冷的天氣和粘液令他們非常難受,次日又得知攝影機拍攝的鏡頭速率不對,所以又要重新來過。[18]:28捉鬼大隊檢查奧斯卡童車所停路口的橋段在第一大道攝製[6]。

1988年12月下旬,劇組轉戰洛杉磯[6],沿用拍攝原作時的23號消防局充當捉鬼大隊總部內景[32][33]。捉鬼大隊前往格雷西大廈拜訪市長的鏡頭實際是在比佛利山灰石豪苑(Greystone Mansion)取景[34]。眾人挖開地面發現粘液之河的鏡頭在洛杉磯市中心攝製[13];皮毛大衣被鬼魂附身並逃跑的場景在洛杉磯街頭取景,這場戲本是為《捉鬼敢死隊》設計,但未獲採納,所以在續集沿用[2][18]:26。主體攝製在1989年3月7日收工[9],麥迪賈克指出,前作中的人物經常吸煙,但近年來社會對吸煙的態度變化顯著,所以續集沒有任何人物吸煙的鏡頭[21]。

Remove ads

電影試映反響惡劣,主創人員明白影片存在許多問題[35][36]。據雷特曼透露,觀看試映後,他發現電影最後25分鐘「簡直沒眼看」,於是他用四天時間另拍25分鐘的新結局替換[36]。試映觀眾覺得電影整體還過得去,但維哥對捉鬼大隊實在不構成威脅,最後的勝利太輕易[35]。觀眾還感覺維哥、粘液和鬼魂間缺乏足夠聯繫[18]:25。據格羅斯透露,觀眾根本看不出片中粘液能從積極或消極情緒獲得能量,所以需要補充鏡頭說明[18]:23, 25。

1989年三至四月,劇組重拍大量鏡頭,其中有些是在紐約實地補拍,完成時距影片上映只剩兩個月[18]:23[9][13]。《捉鬼敢死隊2》曾計劃7月4日獨立日假期周末上映,雷特曼覺得6月23日更合適,但得知超級英雄電影《蝙蝠俠》也在這天發行後製片商要求提前到16號。格羅斯對此表示:「我和喬伊·麥迪賈克當時臉刷地就白了汗就下來了……這根本不可能吧好不好……真要命。」[18]:25

電影新增許多鏡頭提升緊迫和威脅感,如地下鬼魂火車及無頭鬼怪嚇人的鏡頭,以及捉鬼敢死隊所拍的維哥照片突然起火,威脅要拿他們獻祭的橋段。雷特曼覺得試映版過分關注彼得和達娜的感情,所以決定增加上述內容。[2]鬼魂火車是在紐約隧道夜總會取景,用來體現不可見的神秘力量阻止捉鬼大隊靠近[18]:23, 26。麥迪賈克指出,新增的鏡頭都不需要大量使用特效[35]。切奇·馬林客串碼頭管理人的戲碼也是這段時間加入[9]。

部分補拍鏡頭用於替換還需大量工作並增加特效才能完成的場景和次要情節[9],劇組在華盛頓廣場公園補拍怪物從華盛頓廣場拱門下方流過的橋段。成千上萬的市民得知《捉鬼敢死隊》在此取景後前來圍觀,電影人氣可見一斑。他們還置身最後完成的影片,根據劇組提示跑開,營造看到怪物後四下逃竄的效果。[18]:30捉鬼大隊與維哥的最終大戰也予重拍,維哥離開畫作與眾人正面對抗的情節全部更改[37][9]。

雷·史坦茲檢查維哥畫作後被附身的情節被剪,維哥附身導致他無法穩定開車,直到溫斯頓幫他擺脫控制,這也說明為什麼片尾他會被維哥附身。被剪的部分鏡頭後來重新納入影片。[5][19]:62試映觀眾感覺路易·塔利企圖抓到斯林姆的橋段只會轉移注意力,最後斯林姆出場的鏡頭只保留兩個[19]:62。據格羅斯表示,斯林姆的鏡頭是為兒童觀眾保留,沒想到觀眾看到它時什麼反應都沒有[18]:22。謝爾曼把捉鬼大隊放出精神病院的鏡頭被剪,所以劇組增加市長辦公室出現超自然現象的橋段,解釋市長釋放他們的原因。其他刪減鏡頭包括雷和伊根用粘液實驗,解釋他們如何學會利用粘液控制自由女神像。雷特曼覺得粘液促使鬼魂在紐約上空飛過的場景不夠嚇人,最後也予刪除。[9]

Remove ads

嘻哈音樂組合Run-DMC和小雷·帕克爾(Ray Parker, Jr.)共同修改原作的熱賣主題歌〈捉鬼敢死隊〉,再由Run-DMC表演在續集使用[5][38]。為再觀原作輝煌,音樂製作人彼得·阿夫特曼(Peter Afterman)決定聘請不久前歌曲大賣的鮑比·布朗[39][3]。為確保布朗加入,阿夫特曼還承諾音樂版權歸布朗的音樂品牌MCA唱片所有。布朗同意加入,條件是在片中客串人物。此時電影攝製幾近尾聲,但雷特曼還是為布朗增加客串戲碼,扮演市長的門衛。[3]。最後布朗推出的歌曲〈我們自力更生〉(On Our Own)由安東尼奧·里德(L.A. Reid)、娃娃臉和達里爾·西蒙斯(Daryl Simmons)共同創作,音樂視頻出場名人包括伊曼、簡·庫丁(Jane Curtin)、道格·弗拉什(Doug E. Fresh)、克里斯托弗·里夫、邁爾康·福布斯、里克·莫拉尼斯、唐納·川普、馬基·雷蒙(Marky Ramone)和喬伊·雷蒙(Joey Ramone)[39][40]。

布朗獨立創作並製作〈我們回來了〉(We're Back)[3]。片中採用的其他歌曲包括格林·佛萊的〈翻轉都市〉(Flip City)、道格·弗拉什及手下組合一起完成的〈幽魂〉(Spirit),還有艾爾頓·約翰的〈愛是同類相食〉(Love is a Cannibal)[41]。作曲家丹尼·葉夫曼為電影創作歌曲〈血與肉〉(Flesh 'n Blood),但對片中最後只使用四小節非常失望,覺得只用這麼一點片段只是充當藉口,把歌曲納入電影原聲帶發布,還稱早知如此他根本不會提供這首歌[42]。片中的原創配樂由蘭迪·艾德爾曼(Randy Edelman)作曲[43][44]。

特效和設計

早在拍攝《捉鬼敢死隊》時,雷特曼就對電影中的技術環節不感興趣。續集開拍後,他請工業光魔公司負責特效製作,告知劇情大綱後由該司自由發揮[19]:61[45][46]。哥倫比亞影業曾協助理查德·艾德蘭德(Richard Edlund)創辦老闆影業(Boss Film Studios)特效公司,為《捉鬼敢死隊》製作特效,但報導稱雷特曼對該司表現不滿意。曾與艾德蘭德在工業光魔公司合作的丹尼斯·穆倫(Dennis Muren)擔任本片特效總監。[9]電影檔期倉促,但穆倫還是想要參與,獲得創作新生物的機會[19]:61。穆倫承認續集中的怪物無法像前作那樣純屬原創,他的想法是讓怪物更靈活,更像幽靈[46]。製作組本來的任務是110個特效鏡頭,後來增至180個[19]:62[9]。

工業光魔公司此時還有多部1989年電影在製作特效,如《回到未來II》、《聖戰奇兵》和《深淵》,但最困難的還是《捉鬼敢死隊2》,因為設計和構想經常變化,還老要求增加新鏡頭,該司後來拒絕再有任何修改[9]。由於時間太緊,工業光魔公司派出九組人馬持續無休工作四周完成180個鏡頭[18]:25,而且不得不把部分工作外包給視覺概念工程(Visual Concept Engineering)等公司,其中包括沒有在片尾字幕列名的蒂皮特工作室(Tippett Studio)[9]。此外,補拍鏡頭的特效大多由阿波吉公司(Apogee Productions)負責[9][18]:26。

Remove ads

片中粘液是用「美多秀」(Methocel)植物凝膠製作[13],其中加入綠色和藍色的食用色素,綠色與斯林姆的顏色相符。物理特效總監查克·加斯帕爾(Chuck Gaspar)模擬不同的顏色效果,導演最後選擇粉紅[13][18]:9。影片需要約38萬升粘液[13]。凝膠很快就會變質,所以片場每天放有四台水泥攪拌機製作新鮮粘液[13][18]:10。粘液河中加有雲母粉塵和礦油,粉塵令河顯得更深,礦油在河面形成各種形狀[13][18]:10。

范霍恩氣動中轉站的粘液河流是用微縮模型拍攝,使用0.3米寬、三米長的有機玻璃槽,用重力泵結合上方4.6米處的大水箱運作。粘液留到「河流」末端後落入另一個水箱,再抽入上面的水箱循環利用。製作組向河中注入空氣產生氣泡,並操作擋片營造神秘物質在河下遊走的效果。[18]:9, 10粘液小觸手是用下方控制的棍棒操作,上面覆有乙烯。大觸手是塑料製成,採用藍幕技術拍下塑料從替身演員身上掉下來的鏡頭,逆向播放時變成觸手企圖抓到雷·史坦茲的效果。[18]:10除河流微縮模型外,范霍恩氣動中轉站鏡頭中的車站其實是啞光畫作,還建有通向隧道的實用樓梯[18]:9。雷、伊根和溫斯頓掉進河裡的特效鏡頭很難製作,幾位演員在搭建的范霍恩內景拍攝掉落鏡頭,然後與河流微縮模型融合。粘液急流把溫斯頓捲走的鏡頭是用藍幕攝製,看起來就像他真的在河裡;他在河中的動作是用電腦動畫製作,模擬河流自然流動[18]:26。

Remove ads

回歸的斯林姆鬼魂變化顯著,根據動畫片《捉鬼特工隊》的人氣形象修改,增加兒童觀眾的親切感。原作中斯林姆的面部是用線纜控制,續集改為伺服電機,還配有氣動下顎。劇組本來聘請鮑比·波特(Bobby Porter)身着斯林姆扮裝,但角色戲份後來完全取消。幾周後劇組又決定加入斯林姆,此時波特又沒空,所以最後是由羅賓·謝爾比(Robin Shelby)裝扮。[19]:61[18]:21

雷米斯父親開店期間曾被兩兄弟搶劫,電影中的托尼·斯科利里(Tony Scoleri)和努齊奧·斯科利里(Nunzio Scoleri)兄弟鬼魂就源於兩人。生物特效設計師蒂姆·勞倫斯(Tim Lawrence)從艾克洛德主演的歌舞喜劇片《福祿雙霸天》汲取靈感,片中兩兄弟一個高瘦(托尼),另一個矮胖(努齊奧)。兩人的形象卡通化,減輕這場戲的恐怖效果。勞倫斯着重突出人物的邪惡,而不是他們死前長什麼樣兒。[18]:14卡米拉·亨尼曼(Camilla Henneman)製作努齊奧時用凝膠材料填充氨綸袋,令人物看起來胖到不可思議,勞倫斯親自穿上氨綸袋製成的努齊奧「服裝」。工作組原計劃用真人尺寸布偶充當瘦到幾無人形的托尼,但穆倫擔心這樣耗時太久,會影響製作期限,最後是演員吉姆·費伊(Jim Fye)身穿特製服裝扮演托尼,上面還有特別拉長的附屬物,令人物顯得更加細長。[18]:14

機械動畫師阿爾·庫爾特(Al Coulter)帶隊製作控制鬼魂面部的馬達和氣動裝置。勞倫斯開發動畫系統,令面具可以對應台詞口型。早期構想的鬼魂行走時每一步都有爆炸和破裂效果,但大部分後來取消,沒有在成片出現。勞倫斯事後表示,使用一比三的布偶模型完全可以達成同等效果。[18]:17處死斯科利里兄弟的電椅是微縮模型,再與演員穿好特製服飾後坐着的鏡頭合成[18]:17。鬼魂擠壓等鏡頭的變形和失真效果先製作鬼魂特效鏡頭,再用雙軸取向聚對苯二甲酸乙二醇酯膠片重拍,扭曲這種膠片就能獲得所拍圖像變形和失真的效果[18]:18。努齊奧在法庭上把檢察官倒扛起來帶走的鏡頭是把特技演員倒掛起來攝製。導演希望營造檢察官倒過來從上方經過門口的效果,加斯帕爾帶隊用泡沫在門上方制出通道,看起來就像鋼鐵製成的烤架,泡沫是用彈簧支撐,用電線控制就能輕鬆將裝置馬上彈回原位;效果由合成的努齊奧擋住。[18]:13,14為方便演員表演,電影拍攝期間還用到完整尺寸的鬼魂鏤空模型[18]:13。《捉鬼敢死隊》分鏡畫家湯姆·恩里克斯(Thom Enriquez)畫出所需效果,他覺得製作周期太緊,法庭搭建時他還一邊在畫;預算不足導致法庭內只能有14張椅子,需要炸掉玻璃牆和四根支柱營造氣氛和效果[18]:13。

粘液控制自由女神像走動源自艾克洛德的構想,他覺得令靜態物體動起來效果很有趣,就像看到艾菲爾鐵塔四下走動或維多利亞瀑布的水倒流一樣[19]:62。自由女神像曾是劇本中維哥的武器,但如此構想不便推動劇情發展[18]:34。費伊身穿特製服裝充當自由女神像的微縮模型,但頭上所戴冠冕比例大於實物,因為如果按實物尺寸製作模型,冠冕就太小,捉鬼大隊根本看不到。冠冕裝在平衡環架上,所以能左右擺動,看起來就像戴着它的人在走路。導演要求把冠冕的傾斜角度加大到超出演員預期,獲得演員備感意外的真實反應。劇組制出自由女神像上半身模型,配合夜間臨時搭建的水池拍攝,營造塑像從海中走出來的效果。[18]:37, 41此外,在中央公園跑步的鬼魂也是費伊扮演[18]:20。

亞諾什被鬼魂附身後眼睛發光並照亮大廳,劇組先拍攝邁克尼科爾走過大廳,然後關掉燈再拍一遍,邁克爾·查普曼(Michael Chapman)拿着手電放在演員頭部高度,根據人物行動左右擺動燈光。這場戲拍了好幾遍,確保沒有直接看到邁克尼科爾眼部的鏡頭。動畫師在人物眼部加入射向前方的光束,並以顆粒增強光束的真實感。[18]:10亞諾什形象的「鬼保姆」從彼得家公寓劫走奧斯卡,這場戲經過多次變更。前期構想的形象包括雙頭龍、廣告牌人物、動畫滴水怪獸、幻影出租車和聖誕老人,其中雙頭龍未獲採納的原因是缺乏創新[18]:26。劇組還曾考慮令鬼魂附身公寓內的物品,電影中鬼魂附身浴缸的情節便由此而來[18]:26。近景鏡頭時是邁克尼科爾身着女子服飾拍攝,遠景改用布偶。鬼魂拉長的手臂是用可拉伸的塑料管制成,外面覆以布料[18]:26, 27。

維爾奇按比例搭建彼得公寓的外牆和壁架,整個模型位於離地三米的空中,壁架用畫有整幢樓房的啞光畫遮擋。扮演奧斯卡的演員用索具裝置固定,這樣嬰兒還能維持站姿直到被「鬼」劫走。[18]:26鬼魂附身的浴缸起初是泡泡缸形成的怪物,看起來每個泡泡里都有成千上萬的眼睛,達娜意外將吹風機掉入浴缸,馬上就把怪物摧毀。雷特曼傾向用粘液變成怪物,特技組用易於彎曲的硅樹脂製成浴缸,湯姆·弗洛茨(Tom Floutz)從下面操縱介電凝膠製成、並以氨綸和中國絲綢強化的觸手,外面還覆有粘液。他們還在真空管內插入玻璃纖維製成的動物喉嚨,啟動時能將材料向後吸,露出前面類似張嘴吞食的部分,後期再用動畫增加舌頭。[18]:23

工業光魔公司很早就完成片中泰坦尼克號的特效鏡頭,為了讓畫面看上去儘可能震撼,公司一度考慮使用着火且滿載乘客和行李的興登堡號飛艇,或是地鐵上滿是已經腐爛的乘客,亦或墓地的墓碑爆炸。制技組製作泰坦尼克號的微縮模型,外觀略有調整,標示船名的位置改得更加清晰可見。然後拍攝身穿那個時代風格服裝的群眾演員,身上到處都是海藻,還有海水往下滴,但鏡頭拉遠後很多小細節看不出來。[18]:33導演想表現粘液從裂縫或接縫滲出,劇組為此搭建博物館的比例模型[18]:33。拍攝日程過於倉促,許多特效鏡頭都是很晚才要求添加。鬼魂火車原計劃採用地鐵,但因時間不足改用古董火車。斷掉的頭是從各種途徑找來,質量太差的就遠離攝像機。[18]:26劇院中的鬼魂共用三周製作,需要四名布偶師操作。華盛頓廣場怪物是菲爾 蒂貝特(Phil Tippett)製作的定格動畫,他接受製作這個鏡頭的條件是長度不超過160幀,動畫是用現有模型製作,只需一次就能拍好。蒂貝特工作期間遇上車禍身受重傷,但繼續工作並按時完工。[18]:30粘液附身的皮毛大衣效果是用四件大衣達成,各部分用伺服馬達控制。工業光魔公司曾考慮把大衣披在動物身上,但後來放棄。[18]:30

片中核心反派維哥的相貌和體型反覆修改[9],劇組一度計劃把他變成巨大的怪物[18]:44-45,但一直難以確定人物離開油畫後如何與外界互動[18]:9。根據原有計劃,維哥需要大量生物特技化妝,但選擇馮·霍姆伯格參演省掉很多麻煩,他的外表極具特色,不再需要繁雜的化妝[18]:44。

1989年初,工業光魔公司聯絡格倫·艾奇森(Glen Eytchison)設計畫作活化的鏡頭。艾奇森專門研究製作「真人靜態畫面」,用靜態背景和演員營造看似平面繪畫的錯覺。穆倫表示,他和其他同事也能想出這種效果如何達成,但時間實在不夠,需要請專業人士協助。鏡頭追求的效果是維哥從畫上復活,令觀眾大吃一驚。工業光魔公司花費幾個月時間構想畫上人物的樣貌,但導演覺得這些人物看起來太像蠻王柯南。[37][18]:7, 9艾奇森帶隊研究16世紀軍閥的外貌,參考那個時代的畫作,以求匹配當時的美術風格[37]。

艾奇森帶隊畫出背景,用醋酸鹽畫出各種物體,如天空、頭骨、樹,方便導演馬上看到組合效果並選擇最滿意的設計,雷特曼只用15分鐘便選中。當地畫家樓·普利斯(Lou Police)根據設計創作油畫並獲雷特曼認可,但艾奇森覺得畫作和演員切換時不夠真實。[37]最後他和團隊決定搭建類似畫作的外景,其中包含聚苯乙烯製成的頭骨等元素,然後請馮·霍姆伯格站在其間。外景和演員的服裝都由同一組人描述,確保紋理相同,能夠無縫融合。[37]

搭建的外景運到工業光魔公司後,馮·霍姆伯格身着全套服裝、化妝並配上人造肢體部分,再用燈光消除陰影營造平面畫像效果,然後拍下照片並放大充當畫作。維爾奇帶隊將照片處理得更像油畫。[37][18]:7–9維奇說話並走出「畫作」的鏡頭就是演員站在外景中講話並走出來;據艾奇森透露,演員走出畫作的動作演得很辛苦,導演對效果不滿意。電影結局全盤修改,取消畫作復活的構想。[37]維哥在畫內與外界交流的鏡頭在成片不復存在,變成馮·霍姆伯格頭部懸在粘液之河上,河流實際是工業光魔公司用泡沫搭建的微縮模型[18]:9。維哥離開畫作後消失,然後在現場出現實體[37]。劇組還曾設想他從畫上「剝落」[9],或是粘液將另一幅畫復活來幫他[18]:45。工作人員還制有模製面具代表維哥邪惡的內心,後由哈羅德·韋德(Harold Weed)戴在臉上扮演被附身的雷·史坦茲[18]:45。

《捉鬼敢死隊》硬件顧問斯蒂芬·戴恩(Stephen Dane)負責捉鬼大隊的大部分裝備和捉鬼車,他還為本片設計新裝備,但沒有在片尾字幕中列名。戴恩修改質子背包(proton pack)武器、捉鬼陷阱的設計,捉鬼車也升級成捉鬼車1A。他設計的新裝備包括千兆米尺、粘液收集器,還有大水箱連接粘液噴嘴的粘液鼓風機。戴恩曾參與《銀翼殺手》攝製,他將該片製作期間剩餘的道具警告標籤再利用,令裝備看上去更真實。[47]

粘液鼓風機武器的重量達到質量背包三倍,水箱內沒有粘液,噴槍里的粘液是從鏡頭拍不到的位置泵入[18]:37。笨重的質子背包在前作拍攝期間又重,背起來又難受,重量有14和23公斤兩種,本片中的背包經重新設計減至13公斤。新設計背起來更舒服,同時取消部分電動效果。[18]:7穆倫帶隊把質子背包發出的中微子束重新設計,功能更多,能夠充當套索和魚線來捉鬼,不再只是直線光束[19]:61。五台遙控嬰兒車充當片頭鬼魂附身的嬰兒車,車身鍍鉻掩蓋電機和傳動軸,還配有能逐漸減速或立即停止的剎車[18]。加斯帕爾聘請兩獲全國微型汽車冠軍的傑伊·哈爾西(Jay Halsey)操控嬰兒車,他需要在最遠23米外控制嬰兒車穿梭車流[18]。

發行

20世紀80年代末,續集電影還很罕見,但電影系列媒體作品的概念已在《星球大戰》三部曲大獲成功後迅速發展[48]。1989年上映的續集電影數量創下新紀錄,包括《聖戰奇兵》、《龍威小子3》、《星際旅行V:終極先鋒》和《致命武器2》[49]。同年上映的多部原創賣座大片後來成為流行經典,如《巴克叔叔》(Uncle Buck)、《親愛的,我把孩子縮小了》(Honey, I Shrunk the Kids)、《當哈利碰上莎莉》和《死亡詩社》[50]。全年最受期待的電影《蝙蝠俠》在《捉鬼敢死隊2》上映一周後發行,巨無霸商家時代華納大力推廣,令該片的蝙蝠俠商標幾乎無處不在[48][51][52]。電影上映前不久,「大型影院連鎖」機構高管表示希望《捉鬼敢死隊2》能獲得1.5億美元票房,低於2.25億的《聖戰奇兵》、1.75億的《蝙蝠俠》,但領先於一億美元的《致命武器2》[53]。

《捉鬼敢死隊2》原計劃1989年7月上映,但距發行不足三個月時又提前到六月,避免和《蝙蝠俠》直接競爭[19]:62。1989年6月15日,影片在格勞曼中國戲院首映,好萊塢帕拉丁音樂廳(Hollywood Palladium)隨後舉辦需付費入場的聚會,入場費捐給聖約翰健康中心(Saint John's Health Center)[54]。

《捉鬼敢死隊2》1989年6月16日在2410家電影院全面上映,相比之下,前作只在1339家電影院全面發行[55][56]。原作上映第一個周末收入1300萬美元,新作進賬2950萬美元,平均每家影院12229美元並登上票房榜冠軍寶座,上映四周的動作歷險片《聖戰奇兵》以1170萬美元排第二,發行三周的劇情片《死亡詩社》以910萬美元排第三[55][57]。續集上映時的電影票價與原作相比平均漲幅約為兩成二,再計算通貨膨脹因素,估計第一個周末的開映共吸引兩百萬觀眾。電影上映當天是星期五,收入約為一千萬美元,創下電影首映當天票房新紀錄。如果不計節假日,本片第一個周末收入的2950萬美元同樣創下新紀錄,略超《聖戰奇兵》的2940萬美元。[56]

一周後,《蝙蝠俠》在2194家電影院首映,當天收入1560萬美元登頂,第一個周末進賬4360萬美元,打破《捉鬼敢死隊2》剛剛創下的紀錄[58][59][60]。《捉鬼敢死隊》周末收入1380萬美元,比上周減少五成三,十天總票房5880萬美元,落後於《蝙蝠俠》和里克·莫拉尼斯主演的另一部喜劇新片《親愛的,我把孩子縮小了》,該片播放前的《誰陷害了兔子羅傑》七分鐘衍生短片經過大量市場宣傳,對後面的電影幫助很大[59][61]。這個周末美國電影票房創下新紀錄,總收入9200萬美元[59]。

與共七周登頂票房榜的前作相比,《捉鬼敢死隊2》首周過後再也沒有回到冠軍位置[62][63],第三周被新上映的劇情片《龍威小子3》擠到第四[64],第五周新上映的動作片《致命武器2》和黑色喜劇《老闆度假去》又令本片落到第五[65]。《捉鬼敢死隊2》上映第七周便掉出票房榜前十,九月下旬結束院線放映,共上映15周[63],北美總收入僅1.125億美元,還不到前作的一半[55][66],在全年票房榜名列第七,前六部分別是《回到未來II》(1.184億)、《致命武器2》(1.473億)、《親愛的,我把孩子縮小了》(1.307億)、《飛越童真》(Look Who's Talking,1.401),以及全年電影票房冠軍《蝙蝠俠》(2.512億)[67]。

《捉鬼敢死隊2》在海外估計進賬1.029億美元,是前作近兩倍,全球總票房提升到2.154億美元,在1989年世界電影票房榜排第八,比《捉鬼敢死隊》的總票房約少6700萬美元[68][69]。

影評人對《捉鬼敢死隊2》普遍評價不佳[2][70][71],但觀眾反響優異,影院評分調查表明影迷的平均評級為「A-」(最高「A+」,最低「F」)[72]。

《芝加哥論壇報》的戴夫·基爾(Dave Kehr)和《今日美國》的邁克·克拉克(Mike Clark)批評本片將捉鬼大隊人物朝成熟方面發展,令電影平淡無奇,缺乏驚喜。兩人表示,《捉鬼敢死隊》充滿童趣般的幻想,並將這些幻想投射到面對權威壓迫抱團取暖的成年人身上,但續集卻為核心人物增加人生倫常喜怒哀樂,變成超現實風格奇幻喜劇《四個捉鬼大漢一個娃》——意指1987年喜劇《三個奶爸一個娃》(Three Men and a Baby)——失去原作的魅力。[73][74]羅傑·伊伯特對影片頗感失望,自稱在電影公開放映現場始終沒聽到觀眾笑聲[70]。

影評人批評電影結構和故事元素與前作太過相似[75][76]。吉恩·西斯克(Gene Siskel)在《芝加哥論壇報》發文譴責本片模仿拙劣,毫無新意,就像「直接拿劇本初稿來拍」一樣粗糙[77][70]。理查德·希克爾(Richard Schickel)發文批評1989年湧現的續集太多,其中《捉鬼敢死隊2》與原作相比差異微乎其微,又沒有進一步發展人物,結局更是相似到「恬不知恥」[76]《Time Out》也批評電影基本遵循前作模式,加上嬰兒純粹只為劇情方便[78]。《華盛頓郵報》刊登德森·湯姆森(Desson Thomson)的報導,認為續集不過是前作的加長版,連特效都不及原作驚艷[79]。威廉·托馬斯(William Thomas)在《帝國雜誌》發文,認為電影劇本很不錯,但明顯只想取悅少年兒童觀眾[75]。

《洛杉磯時報》的希拉·本森(Sheila Benson)稱讚本片的結局優於前作,作為續集也沒有多少笑料觀眾必須看過前作才懂,不致令新觀眾感到疏遠,而且演員間的互動令人感到包容[80]。哈爾·欣森(Hal Hinson)在《華盛頓郵報》的文章認為續集就像前作一樣盡顯笨拙可愛,同時又體現出更富人情的一面。在他看來,大部分續集都是依賴原作成功的偷懶電影,但《捉鬼敢死隊2》表現更佳,更有信心用原片素材嘗試不同方向。但他也批評新作情節發展不足,而且不夠緊張。[81]《紐約時報》刊登文森特·坎比(Vincent Canby)的評論,讚揚本片笑料十足,不像《捉鬼敢死隊》那樣誇張到令人感覺壓抑,雖然劇情缺乏深度,但整體基調「極其開朗」[82]。

部分影評批准影片節奏失當,部分橋段拖得太長,令人滿意的部分太少[83][79]。還有文章指出電影缺乏前作的活力,令觀眾難以保持觀影興趣[84][77][70]。《環球郵報》刊登里克·格羅恩(Rick Groen)的評論,批評本片表現平平,自以為是,導演缺乏視覺想象力[85]。電影特效廣受好評,本森稱讚特效給他「留下深刻印象」,《紐約每日新聞》的凱瑟琳·卡洛爾(Kathleen Carroll)特別稱讚片中幽靈般再現的泰坦尼克號,但感覺這些怪物無法讓觀眾感到威脅[83][80]。《綜藝》雜誌認為電影中的粘液和視覺特效會討好兒童,機智的對話應該能讓成人觀眾滿意[86]。

莫瑞在《捉鬼敢死隊》的演出獲影評人一致好評,但續集反響不一[83][85]。基爾認為他的表演仍有令人眼前一亮的瞬間,但已不像上一部電影《孤寒財主》般充滿活力[74]。《芝加哥讀者報》(Chicago Reader)的喬納森·羅森鮑姆(Jonathan Rosenbaum)看法類似,聲稱冷漠是莫瑞喜劇演出風格的標誌,但在本片表現不足。卡洛爾也認為,他在《捉鬼敢死隊》的演技廣受好評,但續集卻變成「自鳴得意的招搖和持續不斷的傻笑」,令人厭煩。[84][83]《綜藝》雜誌認為,莫瑞的角色出口成章,所以仍然是電影核心人物;格羅恩甚至主張,《捉鬼敢死隊2》完全靠他一人支撐[86][85]。欣森指出,莫瑞的喜劇演出對本片至關重要,在探討用積極情緒對抗消極時及時調整情緒,避免電影變得太多愁善感[81]。

托馬斯認為,莫瑞在前作中的角色冷漠、自私而幼稚,續集將他推入成熟人際關係,展示真正的人情冷暖,但效果不到位[75]。本森覺得莫瑞和薇佛扮演的人物格格不入,與情侶相比倒更像死對頭[80]。托馬斯和西斯克都認為電影不應該花費這麼多筆墨描繪兩人戀情這種次要情節,不但浪費太多時間,而且基本上動作場面都沒有莫瑞參與[75][77][70]。克利克感嘆薇佛的角色發展不足,基本沒有擺脫上班母親的傳統形象[73]。

邁克尼科爾的表演贏得一致讚譽[74][75][83][85][80]。格羅恩批評大部分演員表現乏善可陳,但特別認可邁克尼科爾「邪惡的滑稽」演出,稱他是片中僅有的驚喜[85]。坎比和基爾也認為邁克尼科爾是本片亮點,托馬斯聲稱各地兒童都會模仿他的角色[82][74][75]。卡洛爾稱讚他的演出「瘋狂且超出頂尖水平」[83]。莫拉尼斯的喜劇表演同樣頗受好評。基爾和克拉克很喜歡他和波茨角色之間「獎勵」的支線感情戲[74][73][83]。湯姆森認為本片只有莫瑞、莫拉尼斯和艾克洛斯表演的部分情節值得一提,但這樣的內容太少,令人意猶未盡[79]。

發行之後

《捉鬼敢死隊2》在經濟角度還算成功,但未達製片商以續集打破喜劇片歷史票房紀錄的期望。業界一度預測電影表現會超出競爭對手,實際情況並非如此。[87][88]1989年暑期電影市場盛況空前,《捉鬼敢死隊2》就淪為其中票房評價雙失利的作品,無論影評人還是影迷對電影反響都不及前作[7][89]。哥倫比亞影業不予置評,但業界專家認為影片失敗的主要原因是《蝙蝠俠》分流大批青少年觀眾,《親愛的,我把孩子縮小了》又帶走大量合家前來電影院的消費者[88]。另一個重要原因是大量電影集中發布,其中又不乏票房黑馬,所以院線發行時長超出預期。七月中間就有電影院業主在同一張銀幕交替放映《捉鬼敢死隊2》和《龍威小子3》,因為兩部電影的收入都呈衰減趨勢,他們決定在其他銀幕上播放《蝙蝠俠》和《致命武器2》。[90]

雷特曼認為電影失利主要是因為觀眾意向改變,當代社會傾向消極和憤世嫉俗,大熱門《蝙蝠俠》基調陰暗,《捉鬼敢死隊2》更加積極,特別是紐約人攜手幫助捉鬼大隊打敗維哥的樂觀結局對影片不利[2][4][66]。導演還認為原作的新穎無法複製,鬼魂和史詩般的結局已經無法帶給觀眾驚喜[7]。他在2014年接受採訪時稱:「總而言之時機不對……電影推出時觀眾的品味已經變了」[89]。許多影評人指出本片故事結構與前作過於雷同,都有巨型角色踏過紐約,以及電影中間的主題歌段落[66]。也有文章認為,電影情節發生在聖誕節前後,上映時間卻是六月,這也對影片不利[5]。此外,續集與前作相隔太久,五年後原作勢頭已過,再定下如此高的期望顯然不切實際;這段時間推出的動畫片和商品也令品牌文化飽和[66][27]。

雷特曼對續集表現失望,還稱製作該片的過程不像前作那樣充滿樂趣。他告知哥倫比亞影業無意再參與第三部電影,而且打算再也不拍喜劇片。[7]莫瑞2008年接受採訪時稱:「……續集令我有些失望,因為只有第一部……才算得上能力體現……他們創作的續集(與原本構想)完全不同,特效的確出色……有也不錯的橋段,但完全不是一回事兒」[91][92]。莫拉尼斯表示,「電影很難像《捉鬼敢死隊》一樣另類、不同尋常且難以捉摸,而且基本不可能更好,但他們偏偏就希望續集會更好」[89]。與前作一樣,哈德森對他在本片戲份太少頗感失望。《捉鬼敢死隊》許多重要場面交給名氣更大的莫瑞,哈德森覺得續集令他的角色進一步邊緣化。不過影迷對他的角色反響熱烈,對此他非常感激。[93][94]

院線發行結束不久,《捉鬼敢死隊2》的VHS錄像帶就於1989年11月22日發布。從20世紀80年代初開始,大部分電影上映後至少要過半年才會發行家用媒體,像本片或《蝙蝠俠》這樣的大片甚至要過九個月到一年。為充分發掘聖誕檔市場,《捉鬼敢死隊2》、《蝙蝠俠》和《當哈利碰上莎莉》都趕在年底前發行家用媒體。《捉鬼敢死隊2》的VHS錄像帶售價九十美元,着眼租賃而非個人銷售市場[95][96][97]。影片首周進入租賃榜第十位,12月下旬已攀升到第二位,僅次於《蝙蝠俠》[98][99]。錄像帶採用寬銀幕原片保持長寬比轉製成普屏尺寸,所以播放時屏幕上下都有明顯黑邊,引發爭議[100]。電影的數碼多功能影音光碟於1999年面世[101]。

2014和2019年,電影的藍光光碟分別在上映25和30周年之際問世,光碟視頻經過重新製作,包含4K解析度原片,刪剪、備用鏡頭,以及採訪艾克洛德和雷特曼的內容。30周年版用限量鋼製書皮包裝,除本片外還包含雷特曼、艾克洛德和製片人麥迪賈克的評論音軌,以及前作《捉鬼敢死隊》。[102][103]

《捉鬼敢死隊》的配樂在1989年首度通過雷射唱片發布[104]。布朗的歌曲《我們自力更生》八月上旬登頂《告示牌》音樂排行榜,但一周後就被《蝙蝠俠》中王子的熱門歌曲《蝙蝠舞》(Batdance)擠下[105]。《我們自力更生》在告示牌百強單曲榜最高沖至第二位,同樣僅次於《蝙蝠舞》,後來又被理查·馬克斯的《此情可待》(Right Here Waiting)超越。《我們自力更生》共在百強單曲榜上維持20周。[106][107][108]Run-DMC版本主題歌未能重現小雷·帕克原作受到的持久追捧[5]。2014年,Run-DMC版經特別版白膠唱片發布,外包裝上有棉花糖香。唱片內還有小帕克的原版歌曲,發行時正是《捉鬼敢死隊》和《捉鬼敢死隊2》上映30和25周年。[38]電影配樂同年發布數字格式[104]。

《捉鬼敢死隊2》用許多情節強調行為會帶來後果。戰勝戈澤的捉鬼大隊沒有像英雄般得到人民擁戴,反因戰鬥造成的破壞破產。紐約市民的消極情緒導致地下形成粘液之河。[109]艾克洛德和雷米斯編劇時想體現消極情緒無論對施者還是受者都有持久影響,艾克洛克指出,他眼中的大城市一度危機重重,生命無足輕重[19]:60–61[18]普拉維特·查特吉(Pravit Chatterjee)2019年在Mashable撰文指出,《捉鬼敢死隊2》的這種主題在社交媒體和仇恨言論的時代更顯震聾發聵[109]。

相比之下,積極情緒在片中同樣是獨特的強大力量。捉鬼大隊過去能擊敗半神戈澤,但面對維哥和向他提供能量的消極情緒完全無能為力。直到市民來到博物館外高歌《友誼萬歲》,用積極情緒壓倒維哥後,捉鬼大隊才能打敗他。[110][111]:103[109]2016年,鮑登·范里珀(A. Bowdoin van Riper)撰文指出,九一一襲擊事件前,以紐約為背景、劇情包括重大破壞的電影大多立意更加黑暗、更出人意料。對比之下《捉鬼敢死隊2》如今就顯得更加珍貴,原本「虛情假意」或不真實的結局現在看來更加「真實感人」。[110]莫瑞聲稱,本片體現「普通人找回純真、樹立良好價值觀和信仰所產生的力量」[111]:99。與前作注重個人成功相比,續集更強調社會和家庭價值[111]:103。續集中的捉鬼大隊是在朋友達娜母子受到威脅後挺身而出,他們本已破產而且受到法律限制,行動對自身構成風險的同時又沒有任何金錢回報,但他們依然違反法律採取行動[111]:102。

20世紀80至90年代,美國市場誕生許多探討父愛的電影,如《捉鬼敢死隊2》、《三個奶爸一個娃》、《親愛的,我把孩子縮小了》、《巴克叔叔》、《幼兒園警探》、《溫馨家族》(Parenthood)、《鐵鈎船長》和《窈窕奶爸》。這些電影大多在發行年份的票房榜上名列前茅,用溫暖、友好到專制等各種形式和角度倡導或感謝父愛。[112]:102這些電影中的父親起初往往沒有做好身為人父的準備。妮可·馬修斯(Nicole Matthews)指出,電影需要同時考慮成人和兒童觀眾視角,所以主角往往變得幼稚,或至少欠成熟。[112]:110電影構想大同小異,女方要麼不在,要麼在整體劇情中無足輕重[112]:105。《捉鬼敢死隊2》早期劇情是母親達娜想保護淪為邪惡力量目標的兒子,接下來電影的重點就變成彼得本人,以及他和孩子的關係。他不是孩子的生父,但無疑代表父親形象。影片着重描述父愛的溫馨時刻,如彼得給奧斯卡穿上珍藏的足球衫。[112]:107片尾維哥的畫像被捉鬼大隊取代,如同四個父親形象把奧斯卡圍在中間,母親不在旁邊,取而代之的是刺穿石頭的利劍,象徵生育能力[112]:107[113]:39–40。

《捉鬼敢死隊2》像前作一樣批判政治機構。捉鬼大隊在環境日趨惡化、民眾情緒低落的城市中積極質問政府權威。面對迫在眉睫的鬼魂威脅,政府官員更關注正當程序。[114]:269[109]他們要麼能力不足,要麼一心追求個人利益,根本不值得信任,無法保護他們代表的人民[114]:269。捉鬼大隊直言不諱,只落得關進精神病院封口的下場[109]。政府起初禁止捉鬼大隊捉鬼,後來取消限制,但前提是他們不能在解決問題的同時又產生更多問題[110]。克里斯汀·愛麗絲·科科斯(Christine Alice Corcos)指出,已處死刑的斯科利里兄弟鬼魂歸來大鬧法庭,證明法律制度的失敗。政府不得不再度授權捉鬼大隊解決問題,意味着四人的個人自由高於政府影響。[114]:269科科斯還覺得粘液象徵污染。消極情緒污染人類靈魂,在城市地下形成粘液不斷累積,直至地球承受能力極限。[114]:266–267佐拉·克拉克(Zoila Clark)認為鬼魂代表來到美國的移民[113]:31, 37,反派或鬼魂大多是外國人,如斯科利里兄弟、泰坦尼克號的乘客、亞諾什和維哥等[113]:37–38。他還將維哥與德古拉伯爵對比,都是來自國外的威脅,用眼睛催眠目標,一心想占有美國女人[113]:37。自由女神像源自法國,是人們眼中純潔的象徵,但莫瑞飾演的角色卻指揮粘液令她做出各種性感動作,不再遵循美國以外事物都很純潔的固定思維[113]:38–39。

影響

《捉鬼敢死隊2》的預算超過前集,但無論評價還是票房收入都明顯不及,業界普遍認為這樣的成績導致《捉鬼敢死隊》系列偃旗息鼓,莫瑞也決定不參演第三部電影[115][116]。多年後仍有部分影評人批評本片表現差勁或不及前作,但也有評論認為電影質量高於平均水平,只是因前作更加出色,對比之下顯得很差[116][70][27]。雷特曼在2014年接受採訪時表示,拿《捉鬼敢死隊2》和《蝙蝠俠》對比有欠公平,而且即便面對如此強勁的對手,本片表現依然可圈可點[66]。

數碼間諜認為續作和前集相比不遑多讓甚至還有超過,《捉鬼敢死隊2》的劇情表現更加到位,各個線索都在電影第三幕「無縫」聯繫起來,積極向上的結局更受現代觀眾青睞[66]。極客巢穴(Den of Geek)網站拿本片與其他類似的經典續集對比,如《回到未來II》和《魔宮傳奇》,兩部電影的評價都不及前作,但本身都非常優秀,相比之下《捉鬼敢死隊2》與原作不相上下,但卻被批為爛片[27]。死亡旋轉(Deadspin)網站刊登的文章認為,《捉鬼敢死隊2》黑暗的背景和喜劇風格更適合成人而非兒童觀眾,電影表現比大部分人印象中要好[116]。Uproxx網站認為這種呼籲友善待人、情節簡單而微妙的道德童話非常適合在新年期間觀賞[117]。

根據爛番茄網站收集的39篇評論,《捉鬼敢死隊2》的「新鮮度」為54%,平均評為5.34(最高10分)。網站的共識評述寫道:「感謝幾位演員,《捉鬼敢死隊2》還算不錯,但缺乏前作的魅力、機智和活力。」[118]Metacritic根據14篇評論打出56分,代表「褒貶不一」[119]。2009年,極客巢穴網站評選史上最佳續集大片,本片名列第18位[120]。

20世紀80年代,電影周邊商品還很新潮,基本是在《星球大戰》系列大獲成功後才興起。《捉鬼敢死隊》的周邊商品成績不佳,特別是玩具基本無人問津,直到衍生動畫片《捉鬼特工隊》推出才改變局面。續集基於既定角色創作,所以前景更加光明。《捉鬼敢死隊2》上映後伴隨的是至少24款衍生商品,如水槍、彩色軟泥、[121]填色本、漫畫和兒童餐[5]。針對1.5萬家零售商的調查結果表明,捉鬼大隊可動人偶是1989年聖誕假期市場需求第五高的玩具[122]。全美3100家哈迪斯快餐店約發售280萬隻「捉鬼衝擊波」(Ghostblaster)發聲器玩具,但因兒童吞食其中的小電池,這些玩具在1989年6月召回[123][124]。現在動漫(Now Comics)將電影設定改編納入《捉鬼特工隊》動畫宇宙,發行三部分迷你漫畫,情節包含電影的支線劇情,如雷駕駛捉鬼車時被鬼魂附身,塔利想抓到斯林姆等[125][126][127]。

《捉鬼敢死隊2》上映前後還有許多電子遊戲上市,如1989年面向個人計算機的同名遊戲、1990年動視面向紅白機推出的同名遊戲,以及1990年面向任天堂Game Boy發行的《新捉鬼敢死隊2》(New Ghostbusters II),《新捉鬼敢死隊2》在歐洲和日本發行紅白機版,但因動視擁有美國市場遊戲專營權而不能在美國發行[128][129]。

《捉鬼敢死隊2》的周邊商品很多,如可動人偶和捉鬼車1A摩比組合套裝[130];2017年,隱生娛樂(Cryptozoic Entertainment)根據本片創作的圖版遊戲《捉鬼敢死隊:圖案遊戲2》(Ghostbusters: The Board Game II)問世,玩家扮演捉鬼大隊,任務是打敗維哥及其鬼魂爪牙。遊戲創作資金源於群眾募資,共籌得超過76萬美元。[131][132][133]2019年,好萊塢環球影城和佛羅里達環球影城的萬聖節恐怖之夜(Halloween Horror Nights)活動開設「捉鬼敢死隊主題鬧鬼迷宮」,包含電影中的地點、角色和斯科利里兄弟等鬼魂[134]。

續集和衍生作品

早在《捉鬼敢死隊2》攝製期間,劇組和演員就曾探討是否再拍續集,雷米斯覺得不大現實,因為幾位演員都不再年輕,而且很難再把所有演員聚到一塊兒[6]。電影反響不佳,但演員、角色及系列作品的人氣還在,仍有可能推出第三彈[135][92]。《捉鬼特工隊》連播七季後於1991年取消,據麥迪賈克透露,動畫片情節技術上發生在《捉鬼敢死隊2》之後[135][5]。1997年,《捉鬼特工隊》的續作《極端捉鬼特工隊》(Extreme Ghostbusters)問世,力圖重振系列,但僅一季便停播[5]。20世紀90年代到21世紀10年代初,艾克洛德一直沒有放棄下一部續集的開發計劃。他在1999前完成122頁的概念劇本《捉鬼敢死隊3:背水一戰》(Ghostbusters III: Hellbent),其中包括許多新角色,故事背景在「曼地獄」(惡魔世界的曼哈頓),眾人在此遇到惡魔路西法。[135]

雷米斯和艾克洛德為2009年問世的《捉鬼敢死隊:電子遊戲》(Ghostbusters: The Video Game)情節創作擔任顧問,採用莫瑞、艾克洛德、雷米斯、哈德森、波茨的人物形象和聲音。故事情節發生在《捉鬼敢死隊2》過去兩年後,玩家是捉鬼大隊招募的新成員,對付與戈澤有關的鬼魂威脅。遊戲廣受好評,情節表述獲得獎項提名。艾克洛德聲稱這款遊戲「本質上就是第三部電影」。[136][135]根據遊戲情節,《捉鬼敢死隊2》的劇情過去後,維哥的畫像仍有鬼魂附身,隨後擺在捉鬼大隊的消隊站充當裝飾品[137]。2004年,拜倫·普瑞斯(Byron Preiss)旗下出版社「ibook」計劃率先推出續作小說《捉鬼敢死隊歸來》(Ghostbusters: The Return),但尚未落實出版社便告破產[138]。另外還有許多漫畫作品延繼電影人物旅程,走遍世界各地甚至到達其他空間[138][139]。

2014年雷米斯去世後,雷特曼決定不考慮導演下一部續集[140][141]。他還認為與雷米斯、艾克洛德和莫瑞共同掌控版權對系列作品發展不利,開始與製片商談判轉讓版權。雷特曼用兩周時間說服莫瑞同意,他沒有透露版權轉讓細節,只表示「創作者能讓我們和後人的生活過得充實」。他與艾克洛德創辦鬼魂製片公司延續和擴張《捉鬼敢死隊》系列,首先推出的是2016年重啟之作《魔鬼剋星》,由保羅·費格執導[10],扮演捉鬼大隊的全部換成女人,分別是梅麗莎·麥卡西、克莉絲汀·薇格、萊絲莉·瓊斯和凱特·麥金儂[140][142]。電影上映前飽受爭議,發行後評價不一,最後淪為票房炸彈[143][144][145][146]。2019年,《捉鬼敢死隊》前兩部電影的新版續集計劃公布,片名《魔鬼剋星 未來世》,雷特曼之子賈森執導並與吉爾·克蘭(Gil Kenan)合作編劇,暫定2021年6月11日上映[147][148]。原作中的部分演員計劃在該片亮相,新演員包括麥肯娜·葛瑞絲、芬恩·伍法德、凱莉·庫恩(Carrie Coon)和保羅·路德[149]。

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads