热门问题

时间线

聊天

视角

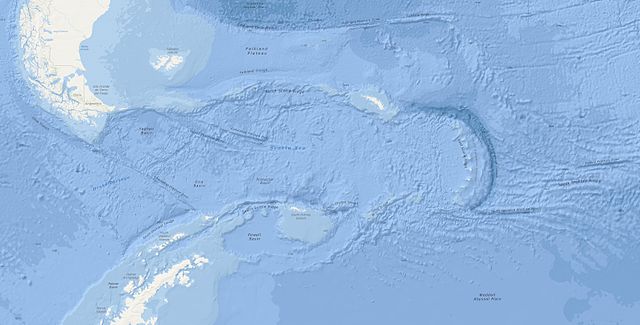

斯科舍島弧

形成了斯科舍海的北,東,南邊界的島弧系統 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

斯科舍島弧(Scotia Arc),或名南安地列斯島弧(Southern Antilles),[1]是一個島弧系統,環抱着斯科舍板塊與南桑威奇板塊[2],形成了斯科舍海的北、東及南邊界。島弧全長約4,350公里,是太平洋之外少數幾個島弧之一。

範圍

島弧北部邊界為北斯科舍海嶺(North Scotia Ridge),又名南安的列斯海嶺(Southern Antilles),從西到東為:艾斯塔多島[3],伯德伍德淺灘,戴維斯淺灘,奧羅拉淺灘,沙格岩(Shag Rocks),克拉克石群(Clerke Rocks),南喬治亞島等。以馬爾維納斯左行走滑斷層與南美板塊分開。

島弧東部邊界為多山的大西洋南部火山島群,包括南奧克尼群島、南桑威奇群島以及相伴的南桑威奇海溝(在構造上海溝是島弧的一部分)。

島弧南部邊界為,以南斯科舍海脊(South Scotia Ridge)右行走滑斷層與南極洲板塊分開。自東向西為赫德曼淺灘,發現淺灘,布魯斯淺灘,皮里淺灘,簡氏淺灘,南奧克尼群島,克拉倫斯島,象島。布蘭斯菲爾德海峽把島弧的南設得蘭群島與南極半島分開。[2]

Remove ads

歷史

在中生代開始發育。形態和生成方式都與加勒比板塊相似,是由於南美板塊與南極洲板塊作反方向運動時拖曳而成的,安第斯—科迪勒拉正是通過斯科舍板塊的轉換在南極半島上再現的。

島弧形成於曾是南美與南極大陸之間的陸橋的微大陸(continental fragment),也是安第斯俯衝帶的邊緣。祖先島弧作為一個獨立的隱沒系統(subduction system),破壞了這個陸橋並通過東向的弧後盆地形成了斯科舍海。[4] 由於打破了南美大陸與南極大陸之間的陸橋,從而溝通了太平洋與大西洋水體的聯繫,形成了南極繞極流,封閉了南極大陸與低緯度的水汽交換,迅速冷化了南極大陸,形成南極冰蓋,徹底改變了全球海水升降與全球氣候。[5]

中侏羅紀南美大陸的加速西移導致了火地群島、安第斯山脈的構造抬升並孕育了相鄰的北斯科舍海嶺並觸發了南斯科舍微大陸(South Georgia microcontinent)從今火地島的位置向它當今位置的移動。晚侏羅紀,南美大陸開始相對南極大陸西移。[6]

晚侏羅紀到漸新世(90-30 Ma)這一地區改變很少,除了陸橋太平洋邊緣的菲尼克斯板塊隱沒。[6]

晚古新世到早始新世(55 Ma)西側太平洋板塊向南極半島之下持續的俯衝,形成的弧後裂谷盆地導致南美大陸與南極大陸分開,南斯科舍海與南斯科舍洋嶺形成。西斯科舍海的擴張導致了北斯科舍海嶺延長與南喬治亞島向東移動。再加上東側新生代以來威德爾海向斯科舍地區俯衝帶的後撤,導致南極半島發生近東西向的伸展作用,最終導致了南奧克尼微地塊(South Orkney microcontinen)從南極半島斷裂下來,南斯科舍洋嶺徹底形成。[6]最終在早漸新世末期-早中新世期間發生海底擴張作用.南奧克尼微地塊一側的東部陸緣與南極半島一側的西部陸緣表現為被動陸緣特徵,為共軛陸緣。其南北兩側陸緣則表現為走滑-拉張特徵。[7]

南斯科舍海嶺附近的淺灘是大陸地殼,在40-30 Ma斷裂形成。中斯科舍海北部的淺灘是在分開南美與南極大陸的擴張性洋底由火山噴發形成。[6]

西斯科舍海底擴張持續到6.6-5.9 Ma。在斯科舍海東部與中部,最古老的火山活動,作為火山弧初始的信號,定年到28.5 Ma。南桑威奇群島弧前產生於現今中斯科舍海的位置,隨着東斯科舍海弧後擴張中心即東斯科舍洋脊(East Scotia Ridge)而不斷東移。南喬治亞島的東移在9 Ma碰撞到東北喬治亞隆起大火成岩省時停止。東斯科舍海擴張中心把古老的南桑德維奇島弧分開,在中斯科舍海留下了殘留島弧。碰撞在南喬治亞島生產了崎嶇的高達3,000米(9,800英尺)的阿勒代斯山脈 比火地群島的納瓦里諾島上同源岩層高出三倍。[6]

斯科舍島弧形成機制,按照阿爾瓦雷斯 1982[8]的觀點是從太平洋到大西洋的熔岩返流。[5]

Remove ads

參見

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads