热门问题

时间线

聊天

视角

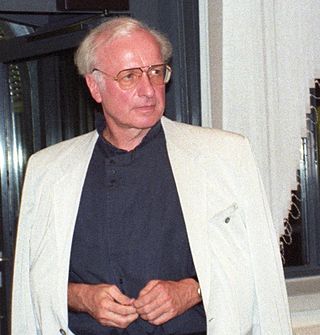

格爾德·阿爾布雷希特

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

格爾德·阿爾布雷希特(德語:Gerd Albrecht,1935年7月19日 – 2014年2月2日),德國指揮家。

生平

阿爾布雷希特生於埃森,是音樂學家漢斯-阿爾布雷希特(1902-1961)的兒子。[1]他曾在基爾和漢堡學習音樂,老師包括威廉·布呂克納-呂格貝格。他在22歲時就獲得了貝桑松國際青年指揮家比賽的一等獎。他的第一個職位是斯圖加特州立歌劇院的聲樂指導。後來,他成為美因茨國家劇院的高級樂長(德語:Kapellmeister),以及呂貝克的音樂總監(德語:Generalmusikdirektor, GMD)。他還在柏林德意志歌劇院、蘇黎世音樂廳管弦樂團和漢堡國立歌劇院擔任過職務。

他在當代歌劇方面的工作包括指揮阿里貝特·賴曼的《李爾》的世界首演和美國首演,以及製作該歌劇的第一張商業錄音。[2][3][4]他的其他商業錄音包括羅伯特·舒曼的《格諾費娃》和《曼弗雷德》,[5]以及漢斯·維爾納·亨策的《午後曳航》修訂後的日文版的第一張商業錄音。[6]

阿爾布雷希特於2014年2月2日在柏林去世,享年78歲。

Remove ads

1991年,捷克愛樂樂團的樂手們挑選了阿爾布雷希特擔任首席指揮,他是第一位被任命為首席指揮的非捷克籍指揮,任期從1994年開始,計劃持續7年。該樂團曾在抗議蘇聯對其國家的統治中發揮了作用,並重組為一個自治實體。音樂家對阿爾布雷希特的選擇實際上意味着取代捷克指揮家吉里·貝洛拉維克,後者當時在1992年提前辭職。因此,當他上任時,樂團已經有些分裂。[7]事實證明,阿爾布雷希特有效地改善了捷克愛樂的財政狀況,並通過國外巡演提升了樂團的國際形象。他在音樂上的成功也是公認的,他與樂團合作錄製的唱片包括埃爾文·舒爾霍夫的音樂。[8]然而,一系列的政治衝突導致他提前辭職。[9]

1994年,捷克愛樂樂團應邀在梵蒂岡舉辦慶祝羅馬天主教徒與猶太人和解的音樂會。然而,邀請的是在美國指揮家吉爾伯特·萊文的指揮下演出,他已經因與教皇若望保祿二世時期的梵蒂岡關係密切而聞名,後來又因電視轉播紀念大屠殺教皇音樂會而聞名。阿爾布雷希特否決了這一約定,表面上是因為樂團太忙,不過其他人猜測拒絕的實際原因是梵蒂岡沒有邀請阿爾布雷希特。[1]

捷克總統瓦茨拉夫·哈維爾也參與其中,他告訴阿爾布雷希特,他的行為損害了樂團的利益。局勢不斷惡化,阿爾布雷希特在接受媒體採訪時將自己描繪成種族主義和反德情緒的受害者,並表示他被期望個人為德國過去的所有錯誤行為贖罪。他還聲稱自己的手機被竊聽。哈維爾在媒體上用自己的說法進行了還擊。1996年1月4日,阿爾布雷希特和貝洛拉維克合作舉辦了100周年紀念音樂會,各指揮一半,但哈維爾的缺席引人注目,當掌聲響起時,樂團成員紛紛表示效忠。阿爾布雷希特在一個月後辭去了這一職務,聲稱自己的音樂權威受到了損害。

阿爾布雷希特與捷克愛樂樂團一起,指揮了德沃夏克的歌劇《迪米特里》的第一張商業錄音。[10]

Remove ads

2000-2004年,他擔任丹麥國家交響樂團的首席指揮,並與該樂團一起為山度士唱片等廠牌錄製商業唱片。[11]2003年,他在一場音樂會上站在講台上發言,抗議美國入侵伊拉克,引起爭議。後來他為此事道歉。[12]在日本,他於1998年至2007年擔任讀賣日本交響樂團的首席指揮,2007年後成為該樂團的桂冠指揮。

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads