热门问题

时间线

聊天

视角

邦薩摩洛

菲律宾南部的自治区 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

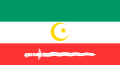

棉蘭老穆斯林邦薩摩洛自治區(他加祿語:Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro sa Muslim Mindanao;阿拉伯語:منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم فى مسلمى مينداناو),簡稱邦薩摩洛,是於2019年3月29日在菲律賓南部成立的自治區,以取代舊有的棉蘭老穆斯林自治區,邦薩摩洛比舊自治區有更大的權限。根據摩洛人語言,邦薩摩洛意為「摩洛人的家園」又稱摩洛蘭(Moroland)。所轄範圍為前棉蘭老穆斯林自治區下轄的其中四個省份(南拉瑙省、馬京達瑙省、巴西蘭省、塔威塔威省)[3]及哥打巴托市、部分南部土著地區。

Remove ads

歷史

伊斯蘭教首度出現在菲律賓,是由波斯灣與馬拉巴爾的阿拉伯人帶來。1380年,伊斯蘭首位傳教士馬克圖木·卡里姆由波斯灣抵達今日的菲律賓,南部伊斯蘭教尤為興旺,15世紀中葉建立蘇祿蘇丹國及馬京達瑙蘇丹國,前者國境包括巴西蘭島、塔威塔威島、巴拉望島以及周圍群島。他們與馬來西亞及印尼有貿易關係。

16世紀西班牙人殖民菲律賓後,西班牙人發現當地人的相貌、文化和習俗與公元8至15世紀西班牙南部安達盧西亞的穆斯林居民非常相似,故稱他們為摩爾人(Moor),後來成為摩洛人(Moro)。

西班牙人在菲律賓宣揚天主教,穆斯林被加以迫害,期間馬尼拉曾經暴發過蘇萊曼和拉坎杜拉領導的穆斯林反抗,均以失敗告終。殖民者摧毀大量穆斯林文化遺跡,馬尼拉歷史上曾經有多間清真寺,西班牙人來到後便蕩然無存。

1898年,美國與西班牙爆發戰爭,西班牙戰敗。根據西、美雙方在巴黎簽訂的停戰條約,西班牙從南美洲和太平洋的島嶼退出;在菲律賓問題上,西班牙人雖未曾佔領摩洛蘭一帶,卻在停戰條約上把該地劃給美國。美國人接手後,經過多次戰爭仍未能佔領該地,遂與南部的穆斯林進行政治談判,約翰·貝茲先後與摩洛蘇丹及馬京達瑙的蘇丹簽訂吉蘭姆-貝茲條約;按照條約規定,美國人不進入菲律賓的南方,區內事務由摩洛人自治管理。

1903年,美國宣布菲律賓土地法,宣稱菲律賓南方未被美軍占領的土地屬於非法土地;土地法還規定,菲律賓北方的天主教徒遷移進入南部者,政府允許其占有土地16公頃,而南部原有穆斯林每戶土地最多也不得超過8公頃。1904年,美國政府取消與穆斯林達成的條約;1919年,菲律賓土地法進一步規定,北方天主教徒可以在南部獲得免費的24公頃土地。

第二次世界大戰後,美國1946年宣布廢除海外殖民政策,菲律賓宣布獨立。儘管當時南部摩洛穆斯林呼籲國際社會給予保護,反對強權者將他們出賣與吞併,但美國政府在與菲律賓馬尼拉當局簽訂條約時,將摩洛蘭一併劃歸菲律賓政府。

自1950年代起,菲律賓政府開始向南方大規模移民。在1970年以前不久,當地地方政府的省長、市長、州長或海島管理人,均由莫洛人擔任;但是自1970年代後,菲律賓政府在南部推行同化政策,鼓勵來自菲律賓北方的天主教移民定居南部,並組織天主教民兵武裝,莫洛人在當地被視為次等公民。現時莫洛蘭的2000萬人口中,穆斯林的比例已經下降到只有60%(1200萬),而從北方高地(呂宋和米沙鄢群島)遷入的天主教移民已達40%(800萬)。

1972年9月,菲律賓前總統費迪南德·馬科斯宣布菲律賓的《軍事管制法》,向南方大舉用兵,南方穆斯林組成莫洛民族解放陣線,宣布南方獨立,受到政府多次武力鎮壓。菲南四省1987年舉行公投,獲政府確認建立「棉蘭老穆斯林自治區」,但因多項承諾未有落實,引發區內青年加入更激進的莫洛伊斯蘭解放陣線或阿布沙耶夫等組織,衝突不絕。

1996年菲律賓政府與民族解放陣線談判停火,但雙方衝突並未停止,阿布沙耶夫轉到島嶼的叢林中展開遊擊戰,襲擊政府軍和綁架旅遊者,申明獨立主張。現時在棉蘭老一帶,不少家庭負重債、幼童失學,亦因貧困而未敢求醫,生活窘迫。

美國911事件後,自2003年,菲律賓總統阿羅約的政府以反恐名義,加強掃蕩莫洛蘭。2006年,伊斯蘭會議組織代表團抵達菲律賓斡旋,期望協助穆斯林與菲律賓政府維持10年前訂定的停火協議。領導自治區的莫洛解放陣線指:「我們如今需要的是政府認真履行和議,讓菲南能實現長治久安。這個地區備受忽略,穆斯林被歧視,很多人生活貧困。我們需要重建一切,社會和具體的重建對持續的和平是重要的。」

Remove ads

2012年4月26日,菲律賓政府與莫洛伊斯蘭解放陣線的代表簽署了一份文件,表示同意該組織在菲律賓南部地區成立一個新的政治實體,詳細進程仍需要進一步談判。

2012年10月15日,菲律賓政府與南部摩洛伊斯蘭解放陣線簽署了一項和平框架協議,但摩洛民族解放陣線創始人暨前領導人努·密蘇阿里及其他一些領導人分別發表聲明,公開反對這份協議,稱其「非法」,並揚言要告上國際法庭並重新發動武裝鬥爭。[4][5]

2014年3月27日,菲律賓政府在馬尼拉同摩洛伊斯蘭解放陣線簽署邦薩摩洛全面協議,該協議將以「邦薩摩洛」政治實體取代目前的棉蘭老穆斯林自治區,標誌着菲律賓政府與南部伊斯蘭分離運動之間長達17年的和平談判宣告完結。和平協議主要內容包括停火、成立邦薩摩洛政治實體、下放權力、尊重「邦薩摩洛人民的權利」等。[5]

2018年7月23日,參議院通過邦薩摩洛基本法,隔日眾議院也批准了該法案。7月27日,總統杜特蒂簽署後正式生效。[6][7]

2019年1月21日,棉蘭老穆斯林自治區、哥打巴托市和伊莎貝拉市首先舉辦了是否同意邦薩摩洛穆斯林自治區;25日開票時以約170萬張同意票對約25萬4600反對票,通過邦薩摩洛自治區設立公投[8]。2月6日,第二階段邦薩摩洛周邊地區是否願意加入自治區公投於北拉瑙省、哥打巴托省等地舉行。14日,公投開票後,有63座原屬於哥打巴托省的村莊願意加入自治區,也獲其原所屬城鎮同意脫離;北拉瑙省亦有6座村莊願意加入自治區,但北拉瑙省公投不同意脫離而無法加入。[9][10]

2019年2月23日,莫洛伊斯蘭解放陣線主席哈吉·易卜拉欣就任邦薩摩洛過渡管理局臨時首席部長,過渡管理局成員為41名莫洛伊斯蘭解放陣線代表和39名菲律賓政府代表[11][12]。3月29日,總統杜特蒂宣布邦薩摩洛正式成立。[13]

Remove ads

行政區劃

邦薩摩洛下轄6個省、3個城市、116個市鎮和2490個巴朗蓋。儘管伊莎貝拉市是巴西蘭省的一部分,但不在該自治區的行政管轄之下。北哥打巴托的63個巴朗蓋屬於邦薩摩洛特別地理區域,但北哥打巴托及其所屬市鎮不在該自治區的行政管轄之下。這些巴朗蓋在2024年4月13日的公投後被重組為8個市鎮。

Remove ads

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads