热门问题

时间线

聊天

视角

終戰詔書

日本昭和天皇頒布終止大東亞戰爭之詔書、以及天皇本人宣讀詔書之廣播 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《終戰詔書》(日語:終戦詔書〔終󠄁戰詔書〕/しゅうせんしょうしょ shūsen shōsho */?),全稱《大東亞戰爭終結之詔書》(大東亜戦争終結ノ詔書〔大東亞戰爭終󠄁結ノ詔書〕/だいとうあせんそうしゅうけつのしょうしょ daitōa sensō shūketsu no shōsho),是指日本昭和天皇在第二次世界大戰末期公開表示接受美、英、中、蘇四國在波茨坦會議上發表的《波茨坦公告》,同意無條件投降的詔書,被視為日本投降、第二次世界大戰完全結束的象徵。

此條目需要更新。 (2025年8月18日) |

《終戰詔書》在1945年8月14日由昭和天皇親自宣讀並錄音,第二天中午12點整由日本放送協會第一放送對外廣播。這是日本天皇的聲音首次向民眾播出。在日本,天皇的聲音敬稱為「玉音」,「放送」則指廣播,因而此詔書的廣播又稱爲「玉音放送」(玉音放送〔玉音󠄁放送󠄁〕/ぎょくおんほうそう gyokuon hōsō)。

Remove ads

概況

自1937年盧溝橋事變起,大日本帝國與中華民國及以美國為首的同盟國展開長期戰爭(大東亞戰爭、太平洋戰爭[a])。1944年後,日本本土連日遭受空襲,敗局已定。鈴木貫太郎內閣雖自1945年6月起尋求向同盟國投降,卻面臨陸軍主戰派以政變相威脅的困境——向其施壓的陸軍大臣阿南惟幾在內閣會議及最高戰爭指導會議[b]上堅持強硬立場,導致政府中樞意見分歧,最終不得不於8月10日及14日兩次由昭和天皇「聖斷」接受《波茨坦公告》(投降)[6]。14日「聖斷」時,昭和天皇表示為體恤受戰火摧殘的國民以及穩定軍隊情緒,「若需向國民呼籲,朕隨時可立於麥克風前」[7]。據此決定由昭和天皇親自宣讀原擬頒布的《大東亞戰爭終結之詔書》(略稱《終戰詔書》[8]),並通過錄音廣播直接傳達給國民——是為「玉音放送」,這也是史上首次[c]實現將天皇的「玉音」向日本全民放送[4][10]。天皇的錄音被稱為「玉音」[d],而「放送」則是日語「廣播」的意思[10]。這份錄音由昭和天皇本人於8月14日當夜在宮城(皇居)內完成錄製,次日正午通過特別廣播向日本全國播放[6]。

Remove ads

歷史

1945年5月8日,德國軍隊向同盟國簽署投降書[13]。此後,新上任的美國總統杜魯門宣布如果日本投降,將不會被「滅絕和奴隸化」[13]。一個多月後的7月26日,《波茨坦公告》被以最後通牒的形式發布,而日本政府也得知只要在「全日本國軍隊無條件投降」的前提下充分有誠意的履行戰勝國所提出的義務,就會被允許保留和平工業並恢復加入世界貿易的許可[6][14]。7月27日上午,外務大臣東鄉茂德向昭和天皇呈上公告的譯文,並表示未見蘇聯首腦的表態[15]。下午一點半召開的定期最高戰爭指導會議上,全體內閣成員都認為《波茨坦公告》不過是一紙宣言,並贊成東鄉茂德的「靜觀」策略[e][15]。7月28日早上,受到內閣情報局指示的日本各大報紙在公開發表《波茨坦公告》的同時繼續煽動日本民眾鬥爭情緒[17]。時任日本首相鈴木貫太郎在7月28日下午召開記者招待會,明確表示日本對《波茨坦公告》「不予理睬」,而最終在報道中就成為了日本「拒絕」《波茨坦公告》[18][19]。於是,美國決定進行奧林匹克行動,加速原子彈的實戰使用以及入侵南九州[18]。

1945年8月6日及9日,日本本土的廣島市與長崎市先後遭美軍以原子彈空襲,當時共造成兩市14到20萬人死亡[18]。同樣在8月9日,蘇聯撕毀《日蘇互不侵犯條約》正式對日宣戰,同時三支紅軍部隊分別從東西兩側邊境進入日控滿洲[20]。在此期間,昭和天皇本人未對《波茨坦公告》做出任何表達,但在7月25日和31日兩次向木戶幸一要求不惜一切代價保護祖傳三神器[21][22]。9日上午10點30分在由鈴木貫太郎主持的最高戰爭指導會議上,6名與會成員重點討論了如何接受《波茨坦公告》的問題[23]。會上,對於必須在不能改變天皇的地位,也就是維持現有「國體」的條件下接受《波茨坦公告》這一點,與會各方意見一致[23]。然而阿南惟幾、梅津美治郎和豐田副武堅持主張附帶三個條件,包括允許日本自己處理戰犯,日本軍隊不以無條件投降的方式撤離各海外占領區,以及避免盟軍占領日本本土[23]。東鄉茂德主張只要能維護國體,就能無條件投降,反對三人的附加條件[23]。這一意見引來條件派的強烈牴觸,阿南惟幾主張拼死抵抗和進行本土決戰以期迫使盟國付出巨大犧牲,在此基礎上再次進行議和[23]。歷經3個小時的激烈爭論後直至會議結束兩派還是沒能達成一致意見[23]。下午2點30分召開的第一次臨時內閣會議上依舊對如何投降進行了討論,然而爭論指導晚上10點30分依舊沒有停止[23]。於是鈴木貫太郎提出請天皇來做決定[24]。在1945年8月9日深夜11點50分於東京御文庫附屬地下防空洞[f]里召開的御前會議上,鈴木貫太郎、東鄉茂德、米內光政等人贊成在維持天皇作為日本統治者特權的前提下接受《波茨坦公告》,阿南惟幾、梅津美治郎、豐田副武堅決反對,而樞密院議長平沼騏一郎則態度曖昧,會議持續兩個多小時沒有結果[26][27][28]。最終在8月10日凌晨2點20分,昭和天皇在木戶幸一為其準備的向大臣們的講話「聖斷」中正式表示接受《波茨坦公告》[26][27][28]。昭和天皇先是表示自己贊成東鄉茂德的意見,接着表示本土決戰的準備並不充分、現在必須忍所不能忍,之後講了一些不必擔心他個人和皇室命運之類的話[29]。

1945年8月10日凌晨4點,內閣會議作出了在不改變國體的條件下接受《波茨坦公告》的決議[29]。上午6點45分,外務省正式向中立國的駐外公使致電[29]。7點,日本政府決定投降的電報送到了中立國瑞士、瑞典的日本公使手中[30]。這份電報表示在接受《波茨坦公告》的前提下附加了「保全天皇統治權」的要求[30][31][32][33]。加瀨俊一和岡本季正兩位公使分別將電報送到美、中、蘇、英四國政府手中[30]。然而此時日本國內仍舊沒有公開政府的這一決議,各大報刊依舊充斥着戰爭氣息[29]。阿南惟幾和梅津美治郎在10日下午4點半依舊發出《告全軍將士》要求全軍戰鬥到最後一人[34]。

8月11日,收到日本的乞降照會後,由美國時任國務卿貝爾納斯代表各同盟國發出答覆,史稱「貝爾納斯答覆」[35]。美國國務院在8月12日草擬的這份答覆意見中出現了「天皇與日本政府的統治權『subject to』同盟國軍最高司令官」[33][36]。軍部大本營認為答覆中的「subject to」被翻譯成日文「隸屬」,意味着日本國體不保[33][36]。而外務省單方面認為軍人只會通過譯文來做出判斷,因此將「subject to」翻譯成「置於xxx的限制之下」[36]。結果反而在陸軍中引發強烈氣氛[36]。陸軍大臣阿南惟幾甚至遭到內弟竹下正彥的逼迫要求阻止接受《波茨坦公告》,否則就自殺[36]。在美軍對日空投《告日本人民書》的外部壓力,在軍隊內部大量反對終戰的意見下,首相擔心軍隊得知投降消息後會起義叛亂[33]。8月13日早上9點召開的最高戰爭指導會議上,六個人將昭和天皇的決斷放在一邊,一直在激烈討論是接受答覆《波茨坦公告》還是決一死戰[37]。會議結束後回到陸軍大臣官邸的阿南惟幾看到政變計劃中要求實施的前提是需要陸軍大臣、參謀總長、東部軍司令官以及近衛師團長四位將軍達成一致意見[38]。政變草案主要六人計劃闖入14日上午十點的內閣會議逼迫昭和天皇改變投降意見[39]。8月14日早上5點,內閣書記官長迫水久常將陸軍有政變計劃的消息傳遞到了首相官邸[40]。得知此事的首相決定立刻進宮覲見昭和天皇[41]。早上7點,阿南惟幾與策劃政變計劃案的首領荒尾興功一起向參謀總長梅津美治郎徵求政變的意見,但最終遭到後者的反對[41]。至此,名為「兵力總動員計劃」的政變化為泡影[41]。在早上8點40分與天皇交談後,首相確定在上午10點半召開有全體內閣官員出席的御前會議,再次請天皇「聖斷」[42][41]。

Remove ads

1945年8月14日上午10時50分,昭和天皇再次召開最⾼戰爭指導會議與閣僚會議聯席御前會議[5][43]。在這一次的御前會議中,昭和天皇再度向內閣以及軍部成員要求「堪難堪之事,忍難忍之物」接受《波茨坦宣言》[44]。這次,昭和天皇決定親自下令,要求內閣起草《終戰詔書》,準備結束戰爭,同時也決定採取他本人向國民尤其是海陸軍官兵呼籲的方式傳達投降的決定,並表示自己已經做好隨時站在麥克風前的準備[44][45]。在此之前的8月8日,作為情報局總裁的下村宏曾向天皇建議親自播送相關詔書並得到天皇的同意[46]。

《終戰詔書》大綱由內閣書記官長迫水久常負責在天皇8月9日第一次「聖斷」講話的基礎上起草[47][48]。在這次會議結束後,回到首相官邸的迫水久常就在書記長官室內開始起草《終戰詔書》[49]。《詔書》草稿的第一稿是以昭和天皇在會議上的口語體寫成,迫水久常只花了兩三個小時就完成了這一稿,但其中開頭部分就用了兩個小時[50]。第一稿中前後出現了16個「朕」字,也讓迫水久常覺得還是請別人來寫比較好[51]。此後直到8月10日早上,迫水久常都在嘗試將口語體的御言轉成詔書體裁[52]。經歷了10日陸軍省發表「要把聖戰進行到底」的布告後,迫水久常在8月11日又回到《詔書》起草的工作中[52]。由於迫水久常是用鉛筆在稿紙上寫成的,《詔書》第一稿在11日由山本喜代子打印成鉛字稿[53]。之後,迫水久常又在鉛字稿上進一步修改,將新加的文字以括號標註,部分內容則是寫在另外的紙上再貼到鉛字稿上[54]。如此反覆打印數遍後成為了詔書漢文調第一稿[54]。完成的第一稿在12日被內閣囑託木原通雄和小川一平[g]傳閱[55]。這兩位對草稿中「相信神州不滅」這樣的語句表示不滿和質疑[56]。為了儘快完成詔書,迫水久常在12日晚要求秘書官內山繁將安岡正篤和川田瑞穗兩位漢學家請來對草稿進行修飾和校訂[57]。大東亞省次官田尻愛義作為迫水久常等人的密友,在13日下午也加入了擬稿團隊[58]。他在讀過草稿後,覺得不講「失敗」的事實以及如何面對將來,而講「國體的維護」較為不妥,但被迫水久常以避免引發軍隊發生叛亂而拒絕修改[59]。兩位漢學家在13日晚上11點與迫水久常會面,從專家的角度來修訂《詔書》的草稿[60]。川田瑞穗在看過《詔書》草稿後就說了一句「可以」,而安岡正篤則建議將第四段最後一句改為北宋大學者張載的著名格言「為萬世開太平」,並將這句話寫在另一張紙上,迫水久常當場接受了安岡正篤的意見[61]。隨後,安岡正篤又建議將第四段中間一句「憂思斷腸」改為「五內如焚」,又將「朕忍所難忍」改為「朕義命之所存,忍其難忍」[62]。安岡正篤尤其叮囑迫水久常無論如何不可刪掉「義命之所存」,他表示「義命」[h]在此表示是「道義之上的命令」[63]。

在多位專家學者的的幫助下,迫水久常用3天時間完成了詔書的草稿並交給了鈴木內閣[47][48]。然而由於8月14日上午的御前會議上昭和天皇又講了一些之前沒有講過的話,因此這些新內容被加進了詔書草稿中[64]。下午兩點開始的內閣會議上,包括首相在內的內閣16名閣僚開始審議詔書[65]。鈴木貫太郎的兒子鈴木一[i]當天作為其父的「助聽器」而列席[66]。他回憶當時與會的各位所拿到的詔書副本被印在兩頁粗紋白紙上[67]。在審議期間陸軍大臣阿南惟幾和海軍大臣米內光政等人多次中途退席去應付各自部門內主戰派和主和派之間的衝突[67]。阿南惟幾最先在草稿第二段中間加了一句「戰勢日非」以表明陸軍方面的不服並說「陸軍絕不會失敗」,之後又與米內光政就實際戰況開始了爭論[67]。最後米內光政讓步,將「戰勢日非」改成了「戰局未必好轉」[68]。眾人在這一句的修改上花費的時間最長,文部大臣太田耕造和內務大臣安倍源基都表示能理解阿南惟幾對這句話的糾結[69]。而「義命之所存」這一句在會議上最終因為眾人都沒有聽說過而被修改[j],迫水久常事後對此十分懊悔[71]。此外,依照國務大臣安井藤治的意見,第三段中有關原子彈的表述被從「暴虐的武器」改成了「殘酷的炸彈」,而第四段開頭「朕」對諸國的「道歉」也被改成了「遺憾」[72]。而草稿中原本的「常奉神器與爾等臣民共在」這一句中「奉神器」的字眼被農商大臣石黑忠篤指出會招致美軍注意到三神器,進而展開不必要的調查[73]。儘管荒誕,這一看法在當時仍然得到了安井藤治的贊同,最終「神器」字眼被刪除[73]。同時,阿南惟幾依然拘泥於文本需要體現出「護持國體」的確實性,為此最終加上了「朕茲寄信賴於可護持國體、忠良之爾等⾂民之赤誠,且於爾等臣民永在」一句[73]。

8月14日晚,經過6個小時的討論後,內閣完成了對詔書草稿的修改和通過[47]。當晚8點左右,以日文漢文訓讀體撰寫的《終戰詔書》共815個字完成起草[44]。原草稿共刪除了23處,101個字,加工18處,58個字,新增4處,18個字[74]。在審議結束前,內閣總務課的理事官佐野⼩門太以毛筆在淡黃色上等日本紙上謄寫了詔書的原稿[72][74]。而宮內省總務課的佐野惠作則奉命在宮內次官⼤⾦益次郎的房間裡將詔書謄寫在奉書紙上作為天皇錄音時的念稿[74]。外務省原計劃當晚6點就宣布詔書,但此時已經到了8點,於是宮內省決定不再重寫,而是將需要改動的地方用小紙條貼上後重新寫字[75]。然而在這次修改過程中,還發現詔書上有句話漏抄了,於是謄寫員將漏掉的文字以小字補寫進詔書中[75]。

8點半,首相鈴木貫太郎在木戶幸一的陪同下將抄寫好的詔書定稿送到皇宮,昭和天皇在詔書上簽署本名「裕仁」[76][77][78]。之後詔書被裝進帶有菊花紋章紅盒子中送到宮內省內大臣秘書官室由秘書官在天皇的名字下加蓋御璽,旁邊是日期「昭和⼆⼗年⼋⽉⼗四⽇」[77][78]。同時,昭和天皇也接受意見,將在錄音時採用適當調整的最終版定稿[47]。在天皇意見下,有五處還需要改動,木戶幸一於是將意見轉告兩位謄寫員進行改正[79]。由於兩人重新謄寫一遍全文有800多個字的詔書各需要兩個小時,會嚴重推遲錄音的時間,同時更影響了通知同盟國日本決定接受公告的時間[75]。

當晚10點,內閣會議成員到齊後,從總理大臣鈴木貫太郎開始,內閣16大臣依次以毛筆在詔書上簽字副署[80]。下村宏簽完字後按照要求前往錄音現場照看天皇錄音的相關準備工作[81]。接近晚上11點到時候防空警報響起來了,此時最後一名內閣成員運輸大臣完成了簽名,詔書由此成為了一份正式生效的文件[82]。之後,庶務課的課長收到信號走進房間裡,而其他待命的秘書則紛紛開始對外通知消息[82]。

外務次官松本俊一在外務省接到秘書的電話[82]。在得知詔書完成後,外務省立刻通過瑞士、瑞典公使電報給到各同盟國表示天皇將頒布接受四國宣言的《終戰詔書》,同時發出官報的號外[83]。同時,庶務課的課長叫來負責公報的主任,將一份詔書抄本交給了對方供正式發表公報[84]。

Remove ads

1945年8月14日下午1點內閣會議召開後不久,⽇本⼴播協會的⼲部們被內閣官房長官叫到內閣情報局[86]。在此,會長大橋八郎與國內局長矢部謙次郎被告知內閣正在考慮是讓天皇本人用錄音還是直接廣播《終戰詔書》[86]。日本廣播協會得知內閣做出錄音廣播的決定後,準備了當時日本最頂尖的錄音器材[87]。這套器材包括兩台K型14答錄機、兩組錄音放大器,馬自達A型麥克風[87][88][k]。

1945年8月14日下午3點,錄音小組八人抵達宮城(今皇居)御政務室,錄音班成員為包括會長在內的3名幹部和5名錄音人員[87][89]。在得知錄製結束後需要將錄音內容直接放給昭和天皇聽閱,技術人員又將日比谷第一生命館地下備用錄音室內當時東京唯一一台雙聯錄音播音機一起帶進皇宮[87]。他們架設好錄音環境後就開始原地待命[87]。原定於下午6點開始進行錄音,但在下午5點半時內閣會議還沒討論完詔書草稿,因此錄音工作延期[90]。

晚上10點55分,正當天皇為了錄音而走出御文庫時,來自馬里亞納基地的250架B29轟炸機接近日本本土,觸發了防空警報[91]。晚上11時25分左右,昭和天皇身著陸軍大元帥軍服,在宮內省大臣和侍從官員的陪同下坐車來到宮內省二樓的御政務室[92][93]。這間政務室因明治宮殿被燒毀而臨時由辦公室改裝而成,室內立有繡着獅子圖案的兩折金屏風,屏風前豎立着麥克風,由地毯上的電線連接到隔壁的錄音機[93]。此時雖然警報尚未解除,但在宮內省防空課長松岡進次郎向東部軍防空負責人藤井恆男核實沒有飛機飛向東京後,決定繼續錄音[92]。

用來錄製「玉音」的唱片(即「玉音盤」)是同由日本電氣音響製造的醋酸酯黑膠唱片(纖維素塗層錄音盤,日語:セルロースコーティング録音盤)。該唱片一張只能錄3分鐘,因此玉音使用多張唱片錄製[94]。錄音時,房間裡除了天皇之外,只留下了宮內大臣石渡莊太郎、侍從長藤田尚德以及情報局的總裁下村宏,另有兩位侍從站立在一邊[93]。昭和天皇走進錄音用的房間後詢問應該用多大的聲音來錄音,下村宏答覆說用平時的聲音就可以[95][96]。接着下村宏向前走了走並舉起戴着白手套的手示意開始錄音[95][96]。第一遍錄音僅用5分鐘左右就完成了[95]。昭和天皇詢問錄音的效果,技師表示技術上沒有問題但有幾處聲音比較低[97]。天皇也向下村宏表示這一遍的聲音偏低,要求再來一遍[98]。於是下村宏用帶着白手套的手示意再錄製一遍[93]。第二遍錄製的時候,昭和天皇的聲音稍微高了一點,但有一個地方漏了一個接續詞[98]。經過回放,發現第一遍錄音漏念了「損失家業者之⽣計」的「之」字,還將「同胞互相排擠」的「排擠」、「篤守道義,堅定志操」的「堅定」都念錯了[99]。完成第二遍錄音時,情報局的加藤第一部長清楚的發現昭和天皇雙眼含淚[98]。之後,昭和天皇表示可以再錄一遍[98]。負責錄音的課長向技師詢問再錄一遍的話情況如何時,技師誤以為是問第二次錄音情況如何,於是回答道「這次可以了」[98]。但是幾位官員都極力阻止第三次錄音,認為考慮到昭和天皇的身心狀態,不適合進行第三次錄音[98]。此時時間已經到了11點50分[98]。最終天皇於凌晨12點05分回到御文庫[99]。

日本廣播協會的人在宮內省試聽完兩份錄音後,一致同意第一份比第二份更好,並向宮內省庶務課課長筧素彥建議在午間廣播時使用第一份錄音[100]。這兩組錄音被放進金屬盒中,再被裝進18英寸見方的土黃色布袋內[100]。之後,錄音被交給天皇的侍從德川義寬藏起來[100]。德川義寬將兩份玉音盤藏在皇后宮職事務官室內雜物櫃旁的小型金庫里[101]。看到錄音被交給侍從,下村宏打電話給首相官邸表示錄音已經平安結束了[101]。

Remove ads

1945年8月15日凌晨,為阻止「玉音放送」,日本陸軍軍官畑中健二少佐、近衛師團參謀古賀秀正少佐以及椎崎二郎中佐等人來到近衛師團師團長室請求面見師團長森赳中將[102]。他們五人想說服森赳動員全師團兵力占領皇宮[99]。森赳此時正在與內弟白石通教談話,於是允許幾人在12點半見面[99]。到面見時間後,井田正孝中佐和椎崎二郎中佐進入師團長室,畑中健二則離開去找竹下正彥說服阿南惟幾[103]。森赳向井田和椎崎二人談起自己的人生觀,並在1點10分左右表示自己可以立刻到明治神宮聆聽神意[103]。井田正孝表示理解並離開後,畑中健二則走進師團長室[103]。後師團長室內發生混亂,白石通教身首分離,森赳背後中刀[103]。古賀秀正向從二樓下來的副官川崎嘉信中尉表示是他們動的手[103]。趕回來的井田正孝與參謀長水谷一生眼看師團長被殺,並未上前制止[103]。

8月15日凌晨1點過後,畑中健二少佐及其部下包圍並占領了皇居,皇居警衛被解除武裝,所有出入口均被封鎖[104]。當晚,畑中健二率領的叛亂者逮捕並扣押了18人,其中包括政府部門工作人員以及剛完成投降詔書錄製工作的NHK技術人員[104][1]。此後,叛亂者試圖尋找詔書錄音,卻因停電和對皇居房間布局的不熟悉而始終未果[1]。不過,藏匿錄音的侍從長德川義寬被他們抓獲[1]。畑中健二威脅要用日本刀將其開膛,但德川義寬謊稱自己不知道錄音的下落[105][106]。與此同時,佐佐木武上尉帶隊前往橫濱計劃暗殺鈴木貫太郎和平沼騏一郎,但都落空[1]。

凌晨3點左右,畑中健二接到井田正孝中佐的通知:東部軍正前往皇居制止其行動,他必須放棄叛亂計劃[107][108][1]。叛亂失敗後,畑中健二請求東部軍參謀長高島辰彥允許自己在NHK電台獲得至少10分鐘的廣播時間,以便向日本民眾解釋自己的所作所為及背後緣由,但這一請求遭到拒絕。黎明時分,畑中健二得知皇居已被東部軍控制。於是在5點前不久,他前往NHK播音室,手持手槍,絕望地試圖爭取廣播機會以說明自身行為[109]。一個多小時後,他最終放棄,與部下軍官一同離開了播音室[110]。

Remove ads

由於電子管供應不足,自1945年8月1日起日本全國有70%的臨時廣播站停止廣播[112]。而自8月14日起,廣播裡就開始播送次日「中午12點整將有重要事情宣布」的訊息[113]。為了保證廣播覆蓋,東京廣播會館將10千瓦的功率增加到了60千瓦[l][112]。同時,日本政府也對白天停電的部分地區下達了供電指示[112]。這一天原本在0點15分和7點30分播放民謠以及盂蘭盆節目,都因與天皇的廣播無關而被臨時取消[115]。然而在上午10點30分,卻又發布了自開戰以來大本營的第846次,同時也是最後一次戰況[116]。8月15上午開始廣播前,玉音帶「正盤」被帶到東京廣播廳的會長室,而「副盤」則被帶到第一生命館的一間備用錄音室,作為「正盤」遭遇狀況後的保全策略[112]。

1945年8月15日正午12時,播音員和田信賢在廣播中播送,之後是下村宏宣布天皇將親自對全體國民宣讀重大消息的聲音[113]。在播放完《君之代》後,就開始播出昭和天皇尖銳的聲音[117][47]。天皇的錄音播送完後,又播放《君之代》[118]。之後播音員廣播表示天皇的錄音已經播送完了,並表示天皇已經在前一天指示政府接受美英蘇中四國的《波茨坦公告》[118]。為了確保聽眾能理解詔書內容,在播放完玉音後,播音員和田信賢又以常人的語調重讀了詔書整篇內容[119][118]。復讀完詔書後,和田信賢在廣播中發布了內閣通告,譴責美國使用原子彈,譴責蘇聯對日宣戰[119]。之後播音員表示詔書奉讀完畢,整個過程剛好14分鐘[118]。

《終戰詔書》由外務省的加瀨俊一和小畑薰良翻譯為英文,從下午一點起由海外局美洲部英語播音員平川唯一面向北美地區朗讀該英文版詔書,新野寬則播報了內閣告諭摘要[120][121]。

Remove ads

全文

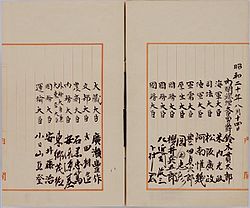

《終戰詔書》原本,現收藏於東京國立公文書館。

Remove ads

後續

1945年8月14日夜,在昭和天皇開始錄音的同時,日本國內當時各大報紙的記者也被召集到首相官邸地下的防空洞[6][101]。他們每人都收到了一份用以刊登在第二天報紙上的全文《終戰詔書》,同時也被告知不可在第二天,也就是8月15日中午「玉音放送」結束前將相關信息刊登和發布出去[6]。

8月15日上午10點半左右,天皇侍從德川義寬將一台美制RCA收音機帶到大本營附屬室,裕仁天皇從11點起將參加在這裡召開的樞密院正式會議上審議終戰詔書,並在隔壁的休息室里收聽自己的玉音廣播[122][123]。韓國王室第27代世子李垠與世子妃方子則在離皇宮不遠的赤坂李王公館內收聽廣播[124]。日本皇室成員高松宮與喜久子妃以及臥病在床的秩父宮與勢津子妃一起在富士山東南的御殿場秩父宮離宮內收聽廣播[118]。閒院宮因剛升任坦克第4師團長,正準備向上司上村利道述職,於是在埼玉縣浦和市的第36軍司令部收聽了廣播[125]。賀陽宮由於在陸軍大學校任校長而沒有聽清這次廣播,但在廣播結束後他將教職員工召集到禮堂並告訴眾人不要輕舉妄動[126]。東久邇宮則是在多摩川別墅里以立正姿勢收聽了廣播[126]。貞明皇太后在赤坂離宮後面地下二層防空洞一個日式房間內獨自收聽了玉音放送[127]。

然而當時日本政府統治下各地區以及世界各國媒體對終戰的過程報道各有差異[128]。其中沖繩地區因被美軍占領,電台悉數被炸毀而並未收到廣播訊息,而當天的報紙也僅刊登了相關報道,未刊登詔書全文[128]。朝鮮地區由於媒體較為發達,不僅有同步廣播收聽,還有朝鮮放送協會等外地廣播機構轉播朝鮮語版廣播,當天下午配送的報紙也同步刊登了詔書[128]。台灣地區雖然由臺灣放送協會同步轉播廣播,但當時作為全島唯一報紙的《台灣新報》直到16日才刊登出詔書全文[128]。重慶方面時任委員長蔣中正在8月15日上午10點(中原時間,也就是昭和天皇《終戰詔書》廣播發出前一個小時[129])就通過中央廣播電台發表題為《抗戰勝利告全國軍民及全世界人士》的演說[128]。

日本民眾對天皇詔書的反應各不相同。由於廣播傳輸質量低劣,加之天皇使用的宮廷正式用語,導致民眾理解更加困惑[130]。東京皇居外聚集了大批哭泣的民眾,其間不時夾雜着軍官切腹自盡的槍聲打斷悲泣[131]。據記載在美軍於8月28日正式登陸日本本土之前,因戰敗⽽⾃殺的不到600⼈,軍隊有527⼈,其中陸軍394⼈、海軍126⼈、護⼠3⼈,還有4⼈單位不明;另外有屬於超國家主義極端分⼦39⼈⾃殺,也就是說自殺總數不到700萬軍人的萬分之一[132]。

玉音盤在播送後長期收藏於兼具防空設施的昭和天皇居所御文庫,後轉移至三之丸尚藏館,繼而存入宮內廳倉庫[133][134]。推測因反覆播放與複製導致音質逐漸劣化[135]。

截至2014年底,實際播送使用的正版錄音盤(兩碟組)已成功實現音頻復原(三碟組中有一碟無法播放)。適逢戰後70周年的2015年實施數字修復工程,於8月1日公開原盤及修複音頻,同時披露1946年5月24日錄製的關於糧食問題的天皇講話原盤[136][137](該錄音1962年收錄於薄膜唱片,1995年完成CD化)。藉此契機,御文庫防空洞自1965年以來首次公開內部照片與影像資料[133][135][138][139][140][141]。在此之前的6月30日,時任天皇、皇后、皇太子德仁親王以及秋筱宮文仁親王四人已聆聽修復後的音頻[133][138]。

Niconico動畫在日本時間2015年8月15日中午12點整(玉音放送70年後)再次放送玉音[142]。共五張的玉音盤實體「正盤」歸類為天皇的個人財產(在日語敬稱為「御物」),由宮內廳保管;其中一張玉音盤現藏於NHK放送博物館,在以氮氣充填的透明箱中展示,但由於材質在錄音完成後一年即會變質,實際播放尤其困難。為紀念二次大戰結束70週年,宮內廳應皇室成員提議,於2015年8月1日展示玉音盤與玉音放送數位修復版,同時展示昭和天皇召開御前會議的防空洞內部影像與聲音;與玉音盤一起保管的另一張唱片則收錄昭和天皇在1946年5月針對糧食問題的談話,也一併公開。現時日本各大媒體經常使用的玉音放送音源並非來自玉音盤,而是1946年應盟軍最高司令官總司令部(GHQ)要求製作的複本;當時負責的NHK職員額外複製一份,日後交給NHK使用。[143][144][145]

影響和爭議

後世人們往往把昭和天皇在1945年8⽉15⽇以「⽟⾳放送」形式發表的詔書視為⽇本投降的標誌[146]。《終戰詔書》中的語氣、措辭,以及「終戰」這個曖昧不明的標題歷來備受爭議,導致日本究竟是「投降」還是「終止戰爭」、數十年後「日本是否完全履行無條件投降的要求」等議題也仍有爭議[147]。但昭和天皇在《終戰詔書》中明確表示接受《波茨坦宣言》末段的無條件投降要求,加上日軍《降伏文書》中也提到了投降內容,因此同盟四國(美、英、中、蘇)官方均接受了《終戰詔書》[148]。盟軍最高司令官總司令部應冷戰需要,最終改變了「廢除天皇制」的初衷,保留了天皇制[148]。

詔書中寫明接受《波茨坦公告》是針對「美、英、中、蘇四國」的,但又將「宣戰於美英二國」視作問題的起源,排除了與中國和蘇聯之間的戰爭問題,呈現出創作者的意圖是將戰爭期間限定在1941年之後[149]。千本秀樹指出,這份《終戰詔書》並不存在對戰敗的認識,「關於對中國所進行的侵略,一概不予理會」[149]。由於全文沒有提到「戰敗」和「投降」,因此埋下了戰後日本人對於戰爭歷史錯誤認識的伏筆[146][150]。

國立臺灣大學歷史學系教授周婉窈主編的《台籍日本兵座談會記錄》收錄一篇「櫻特攻隊」的訪問稿,受訪的臺灣海軍特別志願兵第三期生盧永發說,玉音放送當日,許多日本軍人從收音機聽到天皇「御音」的投降宣告,個個痛不欲生、抱怨失去獻軀機會,而放聲大哭;盧永發說,當時他在宜蘭櫻特攻隊基地擔任整備兵,他與其他整備兵卻覺得莫名其妙,「是憂?是喜?一時失去了綁身的枷鎖,卻像也失去重心的感覺;不得不佩服日本忠君愛國教育的成功。」[151]

玉音放送的錄音及播出過程獲被改編成電影《日本最長的一日》,於1967年上映[152]。及後,重新改編版本《日本最漫長的一天》亦於2015年上映[152]。

Remove ads

其他「玉音放送」

2011年3月11日東日本大震災後,時任天皇明仁於同月16日發表電視演講,此演講有人稱為「平成的玉音放送」[153]。2016年8月8日,明仁再透過電視談話委婉表達希望生前退位的意願,也被人稱為「平成玉音放送」或「第二次的玉音放送」[154][155]。

注釋

參見

參考資料

延伸閱讀

外部鏈結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads