热门问题

时间线

聊天

视角

珊瑚石

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

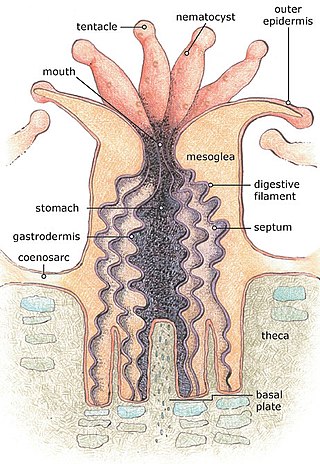

珊瑚石(英語:Corallite)是由單個石珊瑚目珊瑚蟲分泌形成的骨骼杯狀結構,珊瑚蟲就居住在其中並在需要時可以縮回。這個杯子主要由文石構成,這是一種碳酸鈣的晶體形式;由珊瑚蟲分泌而成。

珊瑚石的大小各不相同,但在大多數群體珊瑚中,它們的直徑通常小於3公釐(0.12英寸)。[1]珊瑚石的內部表面被稱為萼狀杯,而萼狀杯內部的垂直片狀結構則被稱為隔片。在某些珊瑚種類中,這些脊狀結構會延伸到珊瑚石壁外側,形成肋片。[2]當沒有珊瑚石壁時,這些片狀結構則被稱為隔肋片(Septocostae)。

隔片、肋片和隔肋片上可能帶有齒狀的裝飾,其厚度可以是厚、薄或不規則的。有時在隔片的內緣會隆起柱狀或片狀的結構,這被稱為柱狀葉(Paliform Lobes);而它們可以形成一個整齊的環狀結構,此時被稱為柱狀冠(Paliform Crown)。隔片通常不會在珊瑚石的中心連接在一起,而是形成一個中柱(Columella);它可以是一團交織在一起的隔片,也可以是一個圓頂狀、柱狀的突出物。

在活着的珊瑚蟲體內,其下半部分與珊瑚石緊密相連並在隔片之間有輻射狀的隔膜,它們可以增加體腔的表面積並幫助消化。在共肉下方通常可以看到隔片、柱狀葉和肋片的結構,共肉是覆蓋在共骨(珊瑚石之間的骨骼部分)上的活組織層。[3][4]

在群體珊瑚中,珊瑚石的排列方式決定了珊瑚群體的形態。當每個珊瑚石都有自己的獨立壁時,珊瑚群體被稱為「簇狀(Plocoid)」;當珊瑚石壁又高又呈管狀時,則被稱為「束狀(Phaceloid)」;當幾個珊瑚蟲共用一個壁時,則被稱為「腦狀(Cerioid)」;而有時,珊瑚蟲位於實體珊瑚表面的溝壑中,這種形態被稱為「迷宮狀(Meandroid)」。[5]分枝珊瑚有兩種形式的珊瑚石——軸向和輻射狀。軸向珊瑚石通常較淺,位於分支的頂端附近;而輻射狀珊瑚石則位於分支的側面。珊瑚石可以是圓形或多邊形,也可能向一側傾斜。[3]

只要珊瑚群體還活着,珊瑚蟲和共肉就會在共肉下方繼續沉積碳酸鈣,從而加深珊瑚石。每個珊瑚蟲都有一個固定的成體大小,當它開始在珊瑚石中下沉時,它會在自身下方分泌一個新的「地板」——隔板(Tabula)。隨着時間的推移,在活着的珊瑚蟲下方會形成一系列隔板,這使得珊瑚體逐漸增厚並向兩側擴張。[1]

Remove ads

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads