热门问题

时间线

聊天

视角

膚色

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

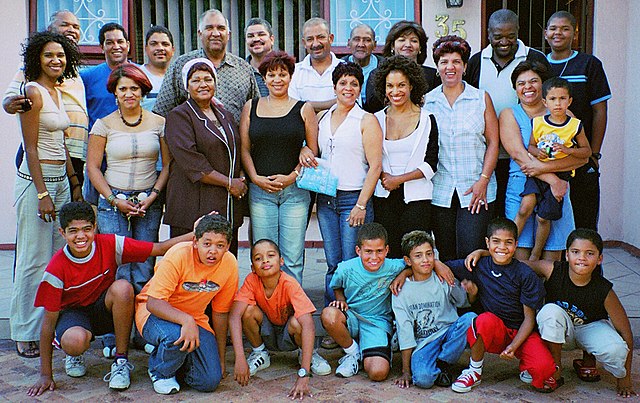

膚色根據不同族群而異,膚色的變異範圍可從深色到近乎白色(白裡透紅是由皮膚中血液所造成)。膚色的色調決定於黑色素在皮膚中的含量。在膚色較深的族群中,女性膚色較男性稍淺;但膚色較淺的族群中,則兩性差異不大[1]。

通常祖先源自光照豐富地區的人,擁有較黑的皮膚;祖先來自光照缺乏地區的人,膚色則較淺。對於某些擁有不同光照地區祖先的族群來說,可能會同時包含各種不同深淺的膚色。另外,性選擇也影響了膚色的分佈[2][3]。

黑色素與基因

黑色素共分為兩種:pheomelanin(呈現紅色的)及 eumelanin(呈現褐色的),它們的數量取決於基因是否為顯性(一般情況下,它們為不完全顯性基因)。同時,吸收紫外線也可將黑色素呈現在皮膚中,因此,曬太陽後皮膚會變得更深色,即使是白人也一樣。

在古時,人類分佈在不同的地方。由於黑色素的多少與日照時間有著密切的關係。所以在非洲那些日照時間極長的地方,防止紫外線對皮膚的傷害,黑色素便不斷增多,當地人的膚色基本呈黑。

古人大都活不到因紫外線得癌症的年紀。但是紫外線可以破壞葉酸,缺乏葉酸的孕婦很容易生出畸形兒,這是皮膚變黑的進化動力。紫外線能幫助合成維生素D,黑皮膚會導致維生素D缺乏症。農業誕生後人類的食物成分變得單一,使維生素D缺乏症讓人類的膚色變白。

2012年8月25日出版的《分子生物學與進化》(Molecular Biology and Evolution)雜誌刊登了葡萄牙波爾圖大學的幾位科學家撰寫的論文,通過分析KITLG、TYRP1、SLC24A5和SLC45A2四個基因的變異時間,發現在1.1萬~1.9萬年之前歐洲人的皮膚才終於變白。早些年發表在《科學》上的另一篇論文得出的年代更近,為5300~6000年。

亞歐大陸和美洲大陸都能明顯看出生活在緯度越高的地方的人膚色越淺,儘管加拿大原住民和西伯利亞的北方原住民比北歐原住民膚色深,這是因為北歐人使用魚油來作為維他命D的補充,所以可以更白一些。非洲最南端的黑人膚色雖然比最北端的阿拉伯人深許多,仍然比生活在赤道附近的非洲人要淺。

Remove ads

性別二形性

來自某些較深膚色族群的女性可能擁有比男性較淺的皮膚,這是因為較淺的皮膚可以在懷孕期間吸收更多的維生素D,進而改善鈣的吸收。因此,天擇可能是讓某些族群的女性擁有比男性淺的皮膚的重要原因。[1]但在淺膚色族群,特別是歐洲血統的人群中,許多使用現代統計方法的研究發現,女性的皮膚顏色與男性相似。

目前尚不清楚為何某些族群的皮膚顏色會呈現性別二形性。有研究指出,在停經前,女性的皮膚可能比男性更深,這與雌激素對皮膚色素的增加有關。[5] 至於女性的皮膚較深,則與較低的皮膚癌發病率有關。[6]

在一些女性比男性膚色較淺的族群中,有學者提出高需求鈣質的妊娠和哺乳期可能與這種性別二形性有關。因為女性必須獲得足夠的維生素D和鈣質來支持胎兒發育和哺乳期嬰兒的需求,同時維持自身健康。哺乳期的嬰兒骨骼正在成長,需要從母乳中獲得大量鈣質(約是孕期所需鈣量的四倍),[7] 其中一部分來自母親骨骼中的鈣儲備。[8]維持足夠的維生素D對吸收鈣質至關重要,已有研究顯示維生素D和鈣的缺乏會增加多種出生缺陷的風險,如脊柱裂和佝僂病。[8] 不過,也有些學者對維生素D合成與某些族群皮膚顏色性別二形性之間的關聯提出質疑。[9]

Remove ads

社會地位、膚色歧視和種族主義

有一些社會群體偏愛特定的膚色,也就出現了膚色歧視,造就了不同膚色有不同社會地位的現象出現。其中多數地區都偏好皮膚白,無論是亞洲、歐洲,甚至是非洲,在歷史上都有許多族群認為「皮膚黝黑者常在太陽下從事勞力工作」,因此白皮膚象徵較高的社會階級,[10]但也有少數地區以黑為美。而歐美的殖民和奴隸制度是導致基於膚色的歧視和種族主義的原因之一。[11]

非洲的馬賽人,他們喜歡顏色更深的皮膚,並且還會棄養患有白化病的孩子[12]。而喀麥隆一些部落的男性並不看重女性膚色,女性膚色淺也未必更有吸引力。[13]

然而根據世界衞生組織的統計,2013年,77%的奈及利亞女性、52%的塞內加爾女性和25%的馬利的婦女都經常使用美白產品,甚至高過不少亞洲國家。[14][15]在2020年,《明鏡線上》報導指出,在迦納,「擁有淺膚色,能賺更多錢」,並且提到「一些孕婦服用藥片,希望孩子出生時能擁有淺色皮膚。一些人甚至會為嬰兒塗抹美白乳液,希望這能提高孩子的機會。」[16]

倫敦大學亞非學院的學者菲尼克斯(Aisha Phoenix)指出「很多地方人們會自然而然地將膚色淺同富裕聯繫在一起,因為這意味著膚色白的人不需要下地幹活」,且非洲在經歷過歐洲殖民以及奴隸販賣之後,白就高人一等的觀念更進一步被加強了。白人奴隸主同黑人奴隸生育出的混血孩子被看作比普通黑人高一等,而且有機會躲過淪為奴隸的命運。[10]

Remove ads

亞洲對白皮膚的嚮往源遠流長,早在《詩經》便有以「凝脂」、「蝤蠐」等語,形容美女之膚色白皙。而在先秦時期,就已經非常流行使用鉛和米粉所製作的白粉化妝,《楚辭》、《戰國策》紀載「粉白黛黑」,宋玉〈登徒子好色賦〉說東家之子「著粉則太白」,都說明女性普遍塗粉美容。明朝文人張岱的《陶庵夢憶》寫下了「一白遮百醜」之語句,至今仍廣為流傳。除了臉部,也會塗抹頸部、胸部、手臂等部位。六朝時期,粉中加入了其他顏色,但白粉一直是主流。此外,男性美白歷史也十分悠久,在春秋的芮國男性貴族墓中,就出土了美白化妝品[17],漢朝時期就有男性美白的風氣,而到了魏晉更是蔚為風潮,包括貴族、皇帝都崇尚美白,更流行以粉敷面。[18]而日本自江戶時代以來,美白化妝品一直發展蓬勃。《源氏物語》之類的古典文學作品也讚揚白皙之美,日本男女都採用米粉甚至鉛等物質,追求光潔無瑕的皮膚。東亞地區傳統上也認為,皮膚黝黑的人通常都是在太陽下從事勞力工作,因此白皮膚象徵較高的社會階級。

此外,雖然在泰國經典文學中,也能看出對白皮膚的讚揚,然而現代所崇尚的「粉白」膚色,則是受到韓國流行文化影響。[19]在南韓,淺膚色通常被視為美麗的標準。[20] K-pop和韓劇產業中,許多明星都是淺膚色,而這些明星也擔任各式品牌的代言人,因此成為現代流行文化中好看的象徵。[21]

菲律賓人也偏好淺膚色者,不分性別都偏好膚色較淺者;雖然年輕世代的女性對白皙男性的偏好已經減弱,但整體而言女性仍較偏好淺色膚色的男性。[22]

許多地方的人們偏愛膚色較淺的女性,所以當地的女性會了讓自己看上去更美白,會在皮膚上塗抹含鉛化妝品。[23] 然而有些劣質化妝品會導致鉛中毒。有婦女在戶外時會戴上手套並撐起遮陽傘來遮擋陽光。香港、馬來西亞、菲律賓和韓國接受調查的女性中,40%的人承認自己用過美白霜。[24]

Remove ads

南亞地區的人也偏愛白皮膚,[25]社會普遍認為淺膚色更具吸引力,並將深膚色與低階層的地位聯繫在一起。因此,市場上對美白產品的需求極大。[26]淺膚色也與印度教社會秩序中的高階種姓制度相關聯——儘管這一系統並不以膚色為基準。[27]印度電影中的演員和女演員通常擁有淺膚色,且印度的電影攝影師會利用圖像處理和強烈的燈光來達到更「理想」的膚色效果。[28]

在一些白人占少數的拉丁美洲國家,他們也依然偏愛白皙或淺色皮膚[29]。在巴西,深色皮膚的人更容易受到歧視(即是有非裔血統)。[30]拉丁美洲的許多男女演員都有歐洲人的特徵——金髮、藍眼睛和白皮膚(在菲律賓的演員多膚色較白)。[31][32]

非洲裔美國人社區普遍偏愛膚色較淺的皮膚[33]。

根據2010年的一項研究,新西蘭和加利福尼亞的人們偏愛膚色較淺的女性[34]。

在工業革命之前,歐洲大陸的居民更喜歡蒼白的皮膚,他們認為皮膚白的人社會地位高。在古羅馬、希臘等地都有使用美白產品的紀錄。[35]較貧窮的人會在戶外工作,因為經常暴露在陽光下,所以皮膚會變黑,而上層階層的人們則待在室內,所以膚色較淺。[36] 殖民時代一些歐洲國家認為深色皮膚的人是不文明的、低劣的種族,他們應該服從於淺色皮膚的殖民者。[37]20世紀以來,一些西方人對膚色改變了看法。[38] 2017年,一些美國人認為曬黑後的皮膚比蒼白或非常黑的皮膚相比更具吸引力並且看上去更健康。[36]有些男子更喜歡曬黑後的女性。[39][40]一些人認為,皮膚太白說明此人一直在辦公室內工作,而曬黑後的皮膚則意味著此人有更多的休閒時間、更喜歡運動並且身體更健康,這種人可能有更多的財富和更高的社會地位。[36]

在南美洲與加勒比地區,亦有許多關於美白的紀錄。早期原住民女性的美白行為,部分動機來自於對征服者關注的回應。[41][42] 從蘇利南女性的日記中可知,她們以蔬菜混合物來淡化膚色,但造成了疼痛的副作用。[42]多項研究將拉丁美洲各國美白現象的盛行,連結至其殖民與奴隸制的歷史與遺緒。[43][44][41] 殖民時期的牙買加見證記載指出,女性會在身上進行「剝皮」與「削皮」,並以收斂劑性質的乳液讓膚色顯得更淺。[43] 此外,也有觀察到加勒比克里奧爾女性以腰果油處理皮膚,灼燒表層肌膚。[43]隨著拉丁美洲出現的blanqueamiento(「白化」或「趨白化」)思想,美白更為流行。[45],強化了以歐陸特徵與膚色高低建立的社會等級觀。[46]

膚色變異

參看

- 馮魯向氏膚色模型表

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads