热门问题

时间线

聊天

视角

英格蘭哥特式建築

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

英格蘭哥特式建築(英語:English Gothic architecture),12世紀晚期至17世紀中期流行於英格蘭的建築風格[1][2],是哥特式風格的分支,主要應用於教堂建築。主要特徵有尖拱、肋形拱頂、扶壁,且大量運用花窗玻璃,建築高聳恢弘,採光充沛。典型的英格蘭哥特式建築有西敏寺、坎特伯雷座堂、索爾茲伯里座堂。

英格蘭哥特式風格通常分為三期[3]:早期哥特式(12世紀晚期–13世紀晚期);盛飾哥特式(13世紀晚期–14世紀晚期);垂直哥特式(14世紀–17世紀)[4][5]。15世紀起,這種風格主要因統治英格蘭的都鐸王朝而以「都鐸式」為名,後來逐步在伊麗莎白一世在位期間,由文藝復興建築和伊麗莎白式建築取代[6]。

和歐洲大陸相比,哥特式風格在英格蘭的流行時間更為長久。在英格蘭文藝復興時期,當歐洲大陸建築界逐步轉變至古典柱式語言和文藝復興風格時,英格蘭仍更青睞哥特式風格,繼續以傳統的垂直哥特式設計教堂建築,一直延續到17世紀,後來的伊麗莎白式建築和詹姆斯式建築中也仍可見到哥特式的作法,尤其是教堂當中[7]。隨後在18世紀晚期,又開啟哥特復興式運動,以中世紀哥特式的建築語言為靈感,重塑設計。

Remove ads

歷史

哥特式風格最初由法國引入英格蘭[8],許多特徵都是從羅曼式建築(在英格蘭常稱為諾曼式建築)自然演變而來。19世紀學者埃德蒙·夏普將1145年至1190年劃為「過渡時期」,是指諾曼式過渡為哥特式的時期[9]。在此之前的諾曼式時期,許多宏偉的石制大教堂建造起來,諾曼人將三大古典柱式引入英格蘭,並在建築外圍修建厚重的城牆,扶壁細長呈柱式。在斯蒂芬國王和理查一世統治時期,建築風格從厚重嚴謹的諾曼風格轉變為更為精緻優雅的哥特風格[10]。如諾曼式的達勒姆座堂,出現早期哥特式的特徵——肋形拱頂,其肋形拱頂是英格蘭現存最古老的一例。

在英格蘭,首座整體以哥特式風格設計修建的大教堂是韋爾斯座堂,於1175年動工,較法國最早的哥特式建築聖但尼修道院晚31年[11]。哥特式風格最初由法國諾曼底卡昂的工匠傳入,他們將石材從諾曼底切割好後,運送到英格蘭。法蘭西島地區的風格也一併傳入,1174年,坎特伯雷座堂唱詩廳失火而毀,就是由法蘭西島的建築師桑斯的威廉以全新的哥特式風格主持重建[12],於1180年完工[13]。許多世俗建築,如大學、宮殿、大宅、濟貧院、市政廳也都開始廣泛運用這種舶來風格。19世紀建築史學家托馬斯·里克曼將獅心王理查即位的1189年劃為英格蘭哥特式建築的開端[3]。

Remove ads

一般將12世紀晚期至13世紀晚期劃為「早期英格蘭哥特式」(Early English Gothic)時期[14][15][16]。其牆體高大堅固,拱頂也用石料打造,可抵禦火災,並引入肋形骨架承接傳導拱頂的重力,以達勒姆座堂的肋形拱頂為早期典例,這也是歐洲較早運用這種作法的一處建築[17]。

早期英格蘭哥特式建築的窗格以柳葉窗為主,輪廓細長,頂部是尖拱形,和建築主體的尖拱結構呼應。通常成組排列,中梃帶有尖刺或矛尖圖案裝飾。另外,早期英格蘭哥特式風格也引入扶壁結構,即建築外部的石柱,用於抵禦拱頂向外向下施加的壓力,加固牆體。這種結構後來演變為飛扶壁,將中殿牆體的推力傳導至側廊的屋頂。扶壁又和一根厚重的石柱相連,得到進一步支撐。以利奇菲爾德座堂教士會禮堂的扶壁為典例[10]。

早期哥特式的特徵詳列如下:

- 三層垂直布局:早期哥特式大教堂的垂直剖面分為高度大致相等的三層,頂層是天窗層,設拱形窗,在拱頂下方引入光線;中層是拱廊層,寬闊、封閉;底層為中殿兩側的寬大柱廊,通過肋拱支撐拱頂重量。

- 引入尖拱:該時期最顯著的特徵是尖拱,也稱柳葉拱(lancet arch),是哥特式肋形拱頂的主要特徵。肋形拱頂最初旨在取代諾曼式教堂易燃的木屋頂,以承載更重的石造頂,也讓牆體蓋得更高、更薄。其雛形首現於達勒姆座堂[17]。尖拱逐漸普及,不僅用於肋拱頂,更延伸至所有拱廊和柳葉窗,賦予中殿統一美感。首座全尖拱結構的英格蘭建築是韋爾斯座堂,此後迅速成為所有主教座堂的標準配置[18]。

- 四分式肋形拱頂:早期英式肋形拱頂多為四分式(quadripartite),每間拱頂由肋條分割成四區,覆蓋一個開間。水平脊肋(horizontal ridge ribs)與交叉肋(cross ribs)、對角肋(diagonal ribs)在頂點相交,將重量向外向下傳遞至拱廊層支柱。後期教堂更延伸至牆外飛扶壁(buttresses)[19]。

- 柳葉窗:窄高尖頂的柳葉窗成為英式建築標誌,故早期英式哥特亦稱「柳葉風格」(Lancet style)。常以雙聯或三聯組合出現,索爾茲伯里座堂中殿採用雙聯柳葉窗,天窗層則為三聯式;約克座堂北耳堂更以五聯巨型柳葉窗聞名,稱「五姐妹窗」,每扇高達15米,最初的玻璃留存至今。

- 彩色玻璃:彩繪玻璃窗廣泛應用於天窗層、耳堂及西立面。窗花格技術興起,以纖細中梃組成幾何紋樣,如林肯座堂。玫瑰花窗在英格蘭相對稀少,但林肯座堂存有該時期的兩件玫瑰窗傑作,最古老的是北耳堂「教務長窗」(Dean's Window,1220–1235),屬早期英式板式窗花玫瑰窗。其同心圓幾何設計早於後世盛飾風格,主題為基督再臨與末日審判,場景包含聖休(Saint Hugh,教堂創建者)、聖母葬禮等生死意象[20]。

- 方形東端設計:英式哥特東端(聖壇)多為方形,可呈連續陡峭立面(如約克、林肯、里彭座堂),或增建聖母禮拜堂(如索爾茲伯里、利奇菲爾德座堂)。

- 雕刻裝飾:與諾曼式沉重風格迥異,哥特教堂好用繁複雕飾。拱廊與拱廊層的券洞常飾以犬牙紋(dog tooth)、尖瓣(cusps)、圓雕及三葉飾、四葉飾等植物母題。花卉紋樣還出現在柱頭、拱肩、拱頂懸飾等連接節點[15]。

- 束柱:早期哥特立柱突破實心巨柱形態,常由細長的束柱(clustered column)組合承重。這些深色的拋光普貝克大理石柱身環繞中央墩柱,以環形柱箍固定。英式早期哥特特色包括:深凹槽線腳飾帶與卷形飾交替;凹槽內的犬牙紋裝飾;柱頭頂板的圓形設計等[15]。

Remove ads

- 坎特伯雷座堂東端(1174–1184),燒毀後由法國匠人重建

- 韋爾斯座堂(1176–1260)耳堂、中殿、西立面;垂直式時期增建西塔

- 奇徹斯特座堂(1187–1199)天窗層、拱頂

- 溫徹斯特座堂後唱詩廳(1189–1193),不包括聖母禮拜堂

- 林肯座堂,及教士會禮堂(1192–1255);不包括天使唱詩廳、南耳堂、塔樓、迴廊

- 羅徹斯特座堂東端、耳堂(1200–1227)

- 彼得伯勒座堂西立面(1200–1222)

- 伍斯特座堂東端(1202–1218)

- 赫里福德座堂,及聖母禮拜堂(1217–1225),唱詩廳上部(1235–1240)

- 索爾茲伯里座堂(1220–1266),不包括盛飾式的中塔和垂直式的交叉拱

- 約克座堂大耳堂(1226–1255)

- 紹斯韋爾大教堂東端(1234–1250)

- 伊利座堂東端(1234–1254)

- 聖奧爾本斯座堂聖所(1235–1250)

- 利奇菲爾德座堂教士會禮堂(1239–1249)

- 達勒姆座堂(1242–1280):九祭壇禮拜堂

- 切斯特座堂:教士會禮堂(1249–1265)、聖母禮拜堂(1265–1290)

- 惠特比修道院

- 里沃修道院

Remove ads

13世紀晚期至14世紀晚期劃為「盛飾哥特式」(Decorated Gothic)時期。在這一時期,英格蘭步入繁榮發展,建築裝飾更為繁複廣泛,外立面和內部的各個環節都有裝飾,元素也更為豐富。這種風格受到法國的放射哥特式風格影響,流行時期也大致與之對應。也有學者按照流行的裝飾圖案模式,將盛飾式時期細分為兩段:幾何風格(Geometric style,1245年或1250年–1315年或1360年)時期,以直線、方形、圓形線條為主;曲線風格(Curvilinear style,1290年或1315年–1350年或1360年),以曲線為主[21]。

同時,早期教堂也會在修繕時加入盛飾式風格的設計。例如在伊利座堂的修繕過程中,建築師托馬斯·威特尼在1315年至1322年主持修建了中塔,引入盛飾式風格;之後又由威廉·喬伊(William Joy)加建了曲線拱,讓結構更穩定,並擴建了聖母禮拜堂,和唱詩廳相連。1329年至1345年,他又以盛飾式風格加建了雙拱結構[22]。

Remove ads

盛飾哥特式的特徵詳列如下:

- 窗花格:盛飾時期尤以彩窗內精妙的窗花格著稱。中梃平行密排,將窗體分為數個格子,這些中梃線條在窗子的拱頂區域分叉交纏,形成三葉飾與四葉飾的網狀花飾,稱為窗花。窗花早期呈幾何風格,後期(14世紀初葉起約五十年)發展為稱為「曲線式」的蜿蜒紋樣[23]。典例有卡萊爾座堂東窗(約1350年)及約克座堂西窗(1338–39年)[24]。

- 枝肋拱頂:此時期拱頂工藝趨於繁複。早期哥特式的肋拱頂通常僅有四區隔,以最少數目的肋條連接下方立柱承接重力。盛飾時期則新增純裝飾性的肋條,在拱頂構成星形等幾何圖案。案例如格洛斯特座堂、伊利座堂[19]。

- 扇形拱頂:盛飾哥特式晚期出現,較枝肋拱頂更顯精妙。扇形拱頂沒有結構性的肋條,裸露在外的肋條實際上是仿肋條形的石浮雕。這種拱頂由半錐形的石片拼合而成,錐尖是拱頂的起拱點,形成扇形的輪廓。最早的實例可見于格洛斯特座堂迴廊,哈利波特系列電影曾在此取景[19]。

- 扶壁普及:扶壁在此時期廣泛應用,如利奇菲爾德座堂。有了扶壁結構,牆體可以修得更高、更薄,窗戶更宏大。扶壁頂部常冠以裝飾性石尖塔,以增加配重。

- 雕塑裝飾:雕刻趨向華麗,球花飾與四瓣花飾取代了早期哥特式的犬牙紋。柱頭葉飾更趨自然流暢,突破早期英式的刻板風格。此時期另一特色是菱形彩飾,運用不同色澤的石料或磚塊,在牆面、鑲板拼嵌幾何彩紋[23]。

Remove ads

- 西敏寺(過渡風格;1245–1272,東端、耳堂、教士會禮堂;1376–1400,中殿)

- 卡萊爾座堂唱詩廳(1245–1398)

- 赫里福德座堂,以及北耳堂(過渡風格;1245–1268)、中塔(1300–1310)

- 林肯座堂,以及天使唱詩廳、東端(1256–1280)、迴廊(約1295)、中塔(1307–1311)、南耳堂上部,包括主教之眼花窗(約1320–1330)

- 利奇菲爾德座堂,中殿、西立面(1265–93),中塔(約1300)、聖母禮拜堂(1320–36)

- 聖伍爾弗拉姆教堂(1280–1350)

- 牛津大學墨頓學院禮拜堂(1289–96);塔樓和前禮拜堂為1424年至1450年加建

- 約克座堂,以及教士會禮堂(1260–96),中殿、西立面,包括約克郡之心花窗(1291–1375)

- 韋爾斯座堂,以及教士會禮堂(1275–1310)、東端和聖母禮拜堂(1310–19)、唱詩廳和後唱詩廳(1329–45)、中塔(1315–22)、濾網拱(1415–23)

- 索爾茲伯里座堂教士會禮堂(1275–85)

- 布里斯托爾座堂東端(1298–1340)

- 紹斯韋爾大教堂,以及教士會禮堂(1293–1300)、講壇(1320–35)

- 聖奧爾本斯座堂聖母禮拜堂(1308–26)

- 阿尼克城堡禮拜堂(1309–50)

- 伍斯特座堂中殿、西立面(1317–95)

- 伊利座堂,以及聖母禮拜堂(1321–49)、東窗(1371–74)、八角頂、燈籠式頂棚、中殿西側(1322–62)

- 埃克塞特座堂中殿、西立面(1328–42);聖像屏風於1346年至1375年加建

Remove ads

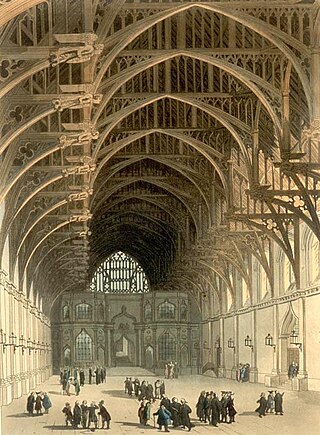

14世紀至17世紀劃為「垂直哥特式」(Perpendicular Gothic)時期,也是最終的階段。垂直式風格強調垂直線條,又稱為「直線式」[25][26]。垂直式風格的一些作法在1330年前後出現,最早的垂直哥特式建築是倫敦舊聖保羅座堂的教士會禮堂,由威廉·德拉姆齊於1332年設計[27]。早期的建築師代表人物有德拉姆齊和約翰·斯蓬利,在全盛時期以亨利·伊夫利和威廉·溫福德為代表。伊夫利參與諸多王家建築的設計,包括威斯敏斯特廳、波切斯特城堡,以及西敏寺和坎特伯雷座堂的中殿。溫福德則為溫徹斯特主教威克姆的威廉效力,設計了溫徹斯特座堂中殿,亦設計了威廉所創立之牛津大學新學院、溫徹斯特公學的建築[28]。

垂直式風格建築的牆體更高,彩色花窗面積更大,窗格幾乎占滿整個立面。窗格中梃豎直,多引入水平的橫楣作加固[29]。盛飾式後期的曲線裝飾逐步為垂直周正的線條所取代[30]。也有學者分析,這種審美受到了當時的黑死病疫情影響,而轉向沉重嚴肅[31]。垂直式建築的內部有着華麗繁複的木雕裝飾,如唱詩班的憫座,雕刻圖案怪誕;長椅兩端有繁複的花草人物雕刻,如「罌粟頭」雕飾;在牆面嵌板和檐口,有華麗的彩色裝飾圖案[29]。

許多教堂在這一時期修建起宏偉的高塔,如約克座堂、格洛斯特座堂、伍斯特座堂、聖博托爾夫教堂、聖吉爾教堂、抹大拉的馬利亞教堂等。劍橋大學國王學院禮拜堂是垂直哥特式風格的典例[32]。

垂直哥特式是英格蘭哥特式風格分期中最長的一段,且在歐陸逐步轉向文藝復興風格時,仍在英格蘭繼續流行達一個世紀之久。到垂直式的後期,已逐步出現文藝復興風格的作法。如教堂中出現了聖壇屏;伊麗莎白時代,引入了古典柱式;裝飾手法也受到意大利式風格的影響,如西敏寺的亨利七世陵墓。羅馬式的圓拱逐步取代尖拱,磚材逐步取代石材,屋頂結構逐步隱藏,最終過渡至熱衷於復興羅馬、希臘元素的新時期[29]。

垂直哥特式的特徵詳列如下:

- 塔樓:垂直式時期的重要特徵,高聳宏偉,常有垛口設計,尖頂設計相對少見。塔角修建扶壁。垂直哥特式塔樓的範例有約克座堂塔樓、格洛斯特座堂、伍斯特座堂塔樓

- 大開窗:開窗面積非常大,幾乎鋪滿整個立面。中梃更為細長。為了維持穩定,通常修有水平方向的窗櫺,稱為橫楣(transom)。外廓常用四心拱形,又稱都鐸拱。在窗頂拱形區域,設置更密集的中梃和橫楣,組成更密集的矩形框板型圖案。

- 外立面鑲板:扶壁、牆面用豎直的盲鑲板裝飾[30]。

- 門廊設計:門廊拱券用方形門楣框住,用四葉飾或窗花格裝飾拱肩[30]。尖拱仍廣泛使用,新引入雙曲拱與都鐸四心拱。

- 內部空間:教堂內拱廊層消失或改為鑲板牆,天窗層成為視覺焦點,其花窗常常是垂直時期最精美的元素。線腳較早期更為扁平,運用大型橢圓凹洞[30]。

- 拱頂:設計精緻,裝飾繁複。一般是扇形或枝肋式,並可再加建懸吊裝飾,稱懸吊式。由於裝飾過多,外部需建更粗大的扶壁承擔重量[33]。

- 燧石工藝:在南英格蘭的燧石建築區,盛行燧石工藝,這種技法將燧石與方琢石拼嵌成精緻圖案,尤見於東盎格利亞地區的羊毛教堂。

Remove ads

- 格洛斯特座堂

- 溫莎城堡:聖喬治禮拜堂、主任牧師迴廊

- 西敏寺:中殿、亨利六世禮拜堂、亨利七世禮拜堂、迴廊(經大規模修復)

- 溫徹斯特座堂:西立面、中殿(翻修)、迴廊(翻修)

- 坎特伯雷座堂:中殿、迴廊、教士會禮堂(重修)、西南塔樓、哈里鐘塔(Bell Harry Tower)、基督堂門(Christ Church Gate)

- 牛津大學新學院

- 溫徹斯特公學

- 劍橋大學國王學院禮拜堂

- 伊頓公學:禮拜堂等

- 諾里奇座堂:迴廊、唱詩廳高窗、拱頂、尖塔

- 約克座堂:唱詩廳、後唱詩廳、塔樓

- 達勒姆座堂:中塔樓

- 塔特歇爾城堡及聖三一協同教堂

- 牛津大學莫德林學院

- 牛津大學基督堂學院:基督堂座堂拱頂,湯姆方庭(未完工)

- 聖馬利亞協同教堂:唱詩廳、博福特禮拜堂

- 彼得伯勒座堂:新樓(後唱詩廳)

- 莫爾文大教堂(中殿拱廊除外)

- 梅爾羅斯修道院:長老會廳

- 朗梅爾福德聖三一堂

- 巴斯修道院

- 曼徹斯特座堂

- 漢普敦宮(受早期文藝復興風格影響)

Remove ads

16世紀起,宗教改革、解散修道院運動及三國之戰,激發起聖像破壞主義運動,許多中世紀傳統的藝術遭到批判和摒棄。1666年倫敦大火過後,倫敦市區內原有的大量哥特式建築毀於一旦。大量新工人參與到城市重建工程當中,原中世紀石匠公會和行會工匠的壟斷就此終結,以克里斯托弗·雷恩設計的「雷恩教堂」(如聖保羅座堂)為代表,大量應用歐陸古典主義風格的新建築出現在倫敦[7],哥特式風格在倫敦式微。但是,倫敦之外的宗教建築仍以哥特式風格為主流,尤其是在牛津和劍橋,特別支持哥特式建築修建,兩地的大學是17世紀哥特式建築主要的贊助方[7]。

到18世紀,雖偶有建築師仍以哥特式風格設計建築,但是許多傳統作法逐漸消亡。終於到18世紀晚期,掀起哥特式復興運動,才有學者重新研究中世紀哥特式建築的語言[34][7]。哥特復興式在19世紀成為新風潮,不僅新建築以哥特式設計,舊有的哥特式建築也得到了大規模的修繕、復工和重建。工程師冀望以浪漫主義及牛津運動所倡導的高教會派審美重塑這些舊建築,找回先前失傳散佚的中世紀哥特式傳統,不惜改變原有的形態,史稱維多利亞修繕。詹姆斯·史蒂文斯·柯爾稱哥特式復興「或許是源自英格蘭的最具影響力的藝術現象[7]」。

屋頂

英格蘭哥特式建築也以運用木結構屋頂為特色。這種結構需要抵禦英格蘭的雨水和強風,所以使用斜坡形。諾曼式流行時期,屋頂常呈四十五度坡度,頂點形成直角,與山牆的圓拱相協調。隨着尖拱肋形拱頂的出現,屋頂變得更為陡峭,坡度可達六十度。在垂直式晚期,坡度又變得平緩,降至二十度甚至更低。屋頂通常由木板製成,上覆瓦片或鉛板(後者常用於緩坡頂)[35]。

較為簡易的哥特式屋頂由輕質木材製成的長椽(rafter)支撐,這些椽子架在嵌入牆體的木製桁架上。椽子由更堅固的梁支撐,稱為檁條(purlins),檁條的兩端由屋頂桁架承托。系梁(tie-beam)是桁架的主梁。後來,屋頂由稱為王柱桁架(King-post truss)和後柱桁架(Queen-post truss)的結構支撐,其中主椽通過桁架頂部與系梁連接。王柱桁架有一根垂直梁連接椽的中心和屋脊,並由對角斜撐支撐;而後柱桁架則在尖拱下方設有一個木圈梁(collar),將立柱連接起來,並由斜撐和橫撐支撐。後柱桁架可以跨越四十英尺的寬度。這兩種形式都創造了更大的穩定性,但屋頂的全部重量仍然直接落在牆體上[35]。

哥特式建築師不喜歡屋頂桁架系統,因為眾多橫跨中殿的水平梁阻礙了人們仰望高聳空間的視線。他們提出了一個巧妙的解決方案:懸臂梁屋頂。在這個系統中,屋頂頂點由圈梁和桁架支撐,但從圈梁延伸出的彎曲梁深深向下延伸至牆體,將重量向下向外傳遞到牆體和扶壁上,而不會阻擋視線。現存最古老的此類屋頂見於溫徹斯特座堂。最著名的懸臂托梁屋頂實例是威斯敏斯特廳的屋頂,這是當時最大的木結構屋頂,為國王加冕後的宴會等王室儀式而建。其他著名的木屋頂包括牛津基督堂學院、劍橋三一學院以及克羅斯比廳。雷克瑟姆座堂的屋頂也引入了一個類似的系統,帶有拱形桁架[35]。

大學哥特式

13世紀末至15世紀,英格蘭大學的早期建築都以哥特式風格修建,形成「大學哥特式」風格。在當時,大學與教會聯繫緊密,所以也影響到其建築風格。現存最古老的大學哥特式建築實例可能是牛津大學墨頓學院的莫伯方庭,其建造時間介於1288年至1378年間[36]。牛津大學貝利奧爾學院的前庭北側與西側廊樓也是典例,尤其是西翼大廳(今新圖書館)及北側一樓的舊圖書館。貝利奧爾學院的建築風格常借鑑城堡元素(如雉堞),而非教堂範式。劍橋大學國王學院禮拜堂則採用了垂直哥特式的一大標誌性特徵——四心拱。

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads