热门问题

时间线

聊天

视角

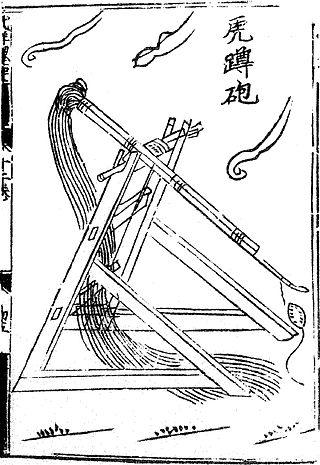

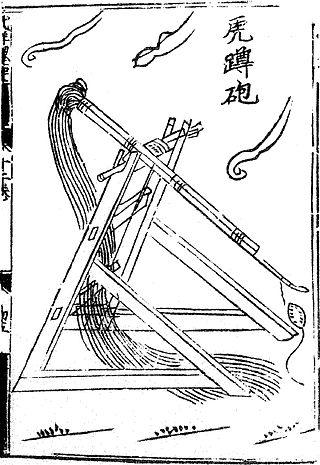

虎蹲砲

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

虎蹲砲,是中國古代一種小型管身火砲,最早在宋朝曾公亮等所著的《武經總要》的記載中為一種人力投石機,在明朝是指戚繼光改進的火砲。

虎蹲炮的大規模研製與使用,始自中國明朝戚繼光抗倭時期,由戚繼光在抗倭戰爭中為了反制倭寇的鳥銃而發明。戚繼光在研究了當時的幾種火炮後,為了克服發射時容易產生後座而造成自傷的缺點,在炮口安裝了支撐架,故虎蹲炮以射擊時外觀像猛虎蹲坐而得名。[1]

這種輕型火炮後來成為明軍的重要武器,連騎兵隊都有裝備。[2]

該炮重量輕,體積小,尤其適合於騎兵使用戰馬直接馱帶,由此催生了明朝陸軍騎砲兵,也是世界歷史上首支騎砲兵[3]。

歷史記載,1598年11月18日夜,中國明朝軍隊與朝鮮聯軍組成的水軍在朝鮮露梁海峽的露梁海戰中遭遇日本軍隊百艘船的阻擊,明軍戰船上多尊虎蹲大炮連續猛烈轟擊,日軍戰船紛紛中彈起火,損失慘重。[1]

Remove ads

特點

裝填

虎蹲炮的填裝過程是:先裝火藥和土隔,再裝彈丸。據明代後期朝鮮軍事典籍《火炮式諺解》記載,虎蹲炮鑄鐵而制,全長40厘米,口徑4厘米,外徑14厘米,填裝一次需要炮捻半條,火藥6兩,土隔兩寸,鉛丸70顆或鐵丸30顆。發射前再將一顆大鉛子(重5兩)放在炮口中央發射。[4]

軍事運用

在戚繼光所著的《練兵實紀》和《紀效新書》中,關於虎蹲砲的具體操作記載如下:

《練兵實紀》中記載「馬兵每旗總一名,隊總三名,共管虎蹲炮一位。」而此馬兵一旗為三隊,每隊12人,合計36人,也就是每36人編制有虎蹲炮一門。此炮由隊長操作,列於陣前一丈(3.2米),「虎蹲炮安各旗空前,去人一丈」。

在《紀效新書》十四卷本中,也是三名隊長合演虎蹲炮一門。因此,在通常狀態下,虎蹲炮編制當為三隊一門,即36人冷兵器隊列之中,配備虎蹲炮一門,由三名隊長來點放火炮。[5]

參考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads