热门问题

时间线

聊天

视角

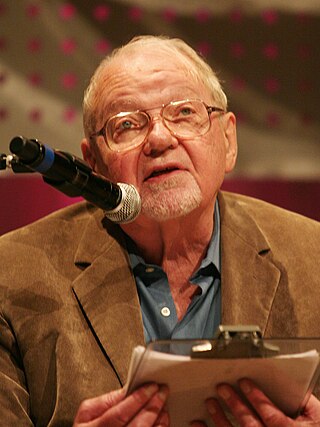

詹明信

美國左翼批評家(1934—2024) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

詹明信(英語:Fredric Jameson;1934年4月14日—2024年9月22日),美國左翼批評家。曾任杜克大學比較文學教授與批判理論中心主任。擅長以馬克思理論作文化評論,及研究資本主義下的後現代主義文化發展。

Remove ads

生平

詹明信出生於俄亥俄州克利夫蘭[1],1954年畢業於哈弗福德學院,後短暫留歐,在此期間接觸了新興的結構主義。次年返美就讀於耶魯大學,師從語文學和比較文學家埃里希·奧爾巴赫。1961年完成其博士論文Sartre: the Origins of a Style,反映出其受到的歐陸哲學和歐洲文化分析傳統影響,這與當時英美流行的經驗主義和邏輯實證主義學術風格大相徑庭。儘管如此,詹明信仍獲得了哈佛大學的教職,並於60年代早期在那裡從事教學工作。

薩特的影響及60年代興起的歐美新左派、反戰運動、古巴革命等,使得詹明信相信「馬克思主義以集體運動的形式,以一種生產性的文化力量而重新煥發生機」。[2]他開始着重於以法蘭克福學派為代表的批判理論及相關學者的研究,批判經濟基礎和上層建築的二分法,從而與所謂「正統馬克思列寧主義」分道揚鑣。詹明信所研究的領域包括了歷史與敘事(《政治無意識:作為社會象徵行為的敘事》),後現代性(《晚期資本主義的文化邏輯》),以及它們對於文化領域的影響與意義。

2008年,獲郝爾拜獎,包括尤爾根·哈貝馬斯、茱莉亞·克莉斯蒂娃在內的多位知名學者曾獲此殊榮。

值得一提的是,詹明信及其作品還影響了中國學界後現代理論形成與發展[3]。詹明信本人曾於1985年於北京大學和深圳大學舉行後現代主題的講座;他於1987年出版的《後現代主義與文化理論》,當年即被翻譯為中文。由於正值改革開放後的轉型時期[4],後現代的理論的引入在中國文化界引起了廣泛關注和討論。[3]

Remove ads

逝世

詹明信於2024年9月22日在北卡羅萊納州達勒姆縣去世。[5]

在其去世十三年前,後來成為杜克大學文學院院長的周蕾在給詹明信頒終生成就獎時如此評價了他的生涯:

「很難找到一個比弗雷德·詹明信更廣為人知,更經常被各學科引用,在更長的一段時間內持續受到國內和國際的關注的人文學者。」[6]

羅伯特·塔利在他2024年在詹姆遜去世前三周出版的作品《當下的發明:全球化危機中的小說》的評論中,形容詹姆遜「處於其個人能力的巔峰,開創了他自己的全新道路[...]」。塔利補充說,「五十多年來,弗雷德里克·詹明信即使不是世界上最重要的馬克思主義文學和文化評論家,也是美國最重要的馬克思主義文學和文化評論家。」[7]

著作

- 《薩特:一種風格的起源》(Sartre:The Origin of Style )

- 《馬克思主義與形式》 (1971),《語言的牢籠》(1972),弗雷德里克·詹姆遜著; 錢佼汝譯, 李自修譯,南昌:百花洲文藝出版社, 1995年。

- 《政治無意識:作為社會象徵行為的敘事》,詹姆遜著,王逢振,陳永國譯,北京:中國社會科學出版社,1999年。

- 《後現代主義或晚期資本主義的文化邏輯》,詹明信著 ,吳美真譯,台北: 時報文化出版企業公司, 1998年。

- 《晚期資本主義的文化邏輯》,詹明信著 ,張旭東編 ,陳清僑等譯,北京 : 三聯書店 [倫敦] : 牛津大學出版社, 1997年。

- 《後期馬克思主義》(1990),《可見的簽名》(1991),《地緣政治美學》(1992),《侵略的寓言:溫德姆·路易斯,作為法西斯主義的現代主義者》(1979),《理論的意識形態》(1988,「理論的境遇」和「歷史的句法」)

- 《時間的種子》,弗雷德里克·詹姆遜著,王逢振譯,桂林 : 灕江出版社, 1997年。南京:江蘇教育出版社,2006年。

- 《文化轉向》, 弗雷德里克·詹姆遜著,胡亞敏等譯, 北京 : 中國社會科學出版社, 2000年。

- 《布萊希特與方法》,弗雷德里克·詹姆遜著,陳永國譯, 北京: 中國社會科學出版社 1998年。

- 《單一的現代性》,弗雷德里克·詹姆遜著,王逢振譯,天津:天津人民出版社,2005年。

- 《快感:文化與政治》,弗雷德里克·詹姆遜著,王逢振譯,北京:中國社會科學出版社,1998年。

- 《全球化的文化》,詹姆遜著,(美)三好將夫編 ,馬丁譯,南京:南京大學出版社,2002年。

- 《後現代主義與文化理論》(講演),弗雷德里克·詹姆遜講演,唐小兵譯,西安 : 陝西師範大學出版社, 1987年。北京:北京大學出版社,1997年。

- 《詹姆遜文集》,詹姆遜著,王逢振主編。北京:中國人民大學出版社,2004年。第1卷:新馬克思主義;第2卷:批評理論和敘事闡釋;第3卷:文化研究和政治意識;第4卷:現代性、後現代性和全球化。

注釋

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads