热门问题

时间线

聊天

视角

貧困女性化

贫困上的性比不平等 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

貧困女性化(英語:Feminization of poverty),也稱貧窮女性化,是指貧困上的性別不平等。[1] 婦女所遭受的貧困與男性不同。絕對貧窮和貧窮人口中女性占多數。不同的研究估計,約有55%至60%的窮人是婦女。此外,使兩性平等這一問題更加複雜的社會、文化和宗教因素使因貧困而出現的各種現象更加惡化。對婦女和女孩造成不同影響的另一種貧困現象是不安全的環境。在各種社會,性暴力,使戶外活動對婦女來說十分危險。[2][3][4] 據2020年估計,2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情使極端貧困人口增加1.19億至1.24億,其中一半以上是婦女和女童,約60%生活在南亞。[5]

定義

貧困女性化的概念雖然聚焦女性的貧困狀況,但它仍然是與男性相比較而產生的。例如,如果一個社會中男性的貧困狀況明顯下降,而女性貧困狀況的改善低於男性,一般則認定這個社會存在貧困女性化或女性貧困化的現象。具體而言,梅代魯斯(Medeiros)於2008年為貧困女性化提出了兩種定義:[1][6]

- 女性和女性總體貧困水平差異的增加。也就是說,在一個社會中,如果女性群體的貧困水平比男性群體上升更快,即可認為存在貧困女性化的現象。

- 如果女戶主家庭比男戶主家庭以及配偶家庭的貧困水平高,則可認為存在貧困女性化的現象。

歷史

「Feminization of poverty」這一詞據說由戴安娜·皮爾斯(Diana Pearce)於1978年提出。皮爾斯於1950至1970年美國的就業數據,研究了美國社會再就業和收入方面的性別不平等問題,提出「儘管美國婦女的就業有所改善,但是美國16歲以上的窮人中有三分之二是婦女」的觀點。[1][7]

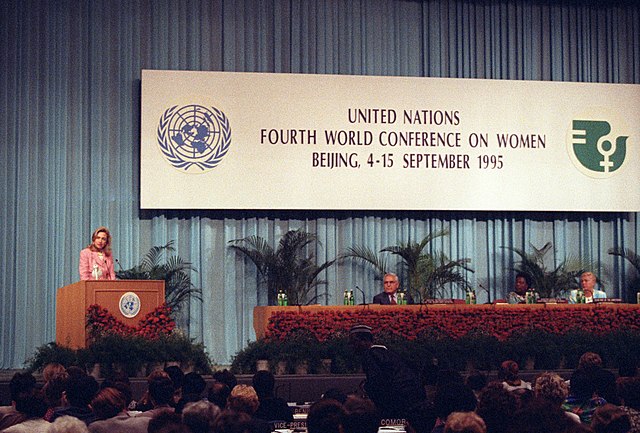

於1995年9月4日至15日,在中國北京舉行的第四次世界婦女大會上通過了《北京宣言》和《行動綱要》。該宣言確認源於國家和國際範圍的貧窮日增,影響到世界上大多數人民、尤其是婦女和兒童的生活。所以締約國決心要促進婦女經濟獨立,並通過經濟結構的變革針對貧窮的結構性原因,以消除婦女持續且日益沉重的貧窮負擔,確保所有婦女能平等地獲得生產資源、機會和公共服務。該綱要的宗旨在於一視同仁的改善所有婦女的處境。[2][3]

2019冠狀病毒病疫情的影響

於2021年7月舉行的第76屆聯合國大會會議里,聯合國秘書長提交了《聯合國第三個消除貧困十年(2018-2027)的執行情況》的秘書長報告。報告裡提到COVID-19 疫情加劇了實現可持續發展目標方面原已存在的障礙,包括結構性不平等問題。這場疫情使世界各地的衛生系統不堪重負,並對基本醫療保健服務造成嚴重干擾;迫使學校、企業和工廠關閉,從而使數億學生無法到校上課,影響到全球一半勞動力的生計;加劇失業現象,推升本已高企的債務水平;使社會保障系統面臨前所未有的需求。這場疫情破壞了在落實《2030年議程》和第三個十年方面取得的進展。具體而言,到 2030 年消除貧困這一目標面臨嚴峻挑戰。極端貧困現象20年來首次增加。據估計,2020年,疫情使極端貧困人口增加1.19億至1.24 億,其中一半以上是婦女和女童,約 60%生活在南亞。[5]

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads