热门问题

时间线

聊天

视角

軍用手票

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

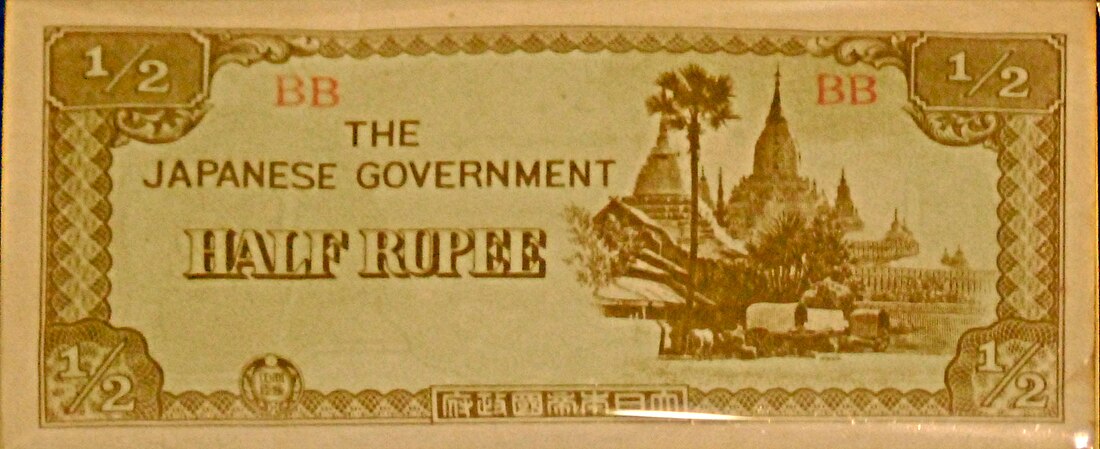

軍用手票(日語:軍用手票)簡稱軍票,是第二次世界大戰中流通的一種貨幣,但日軍早在中日甲午戰爭期間就有使用[1]:1。軍票的使用便於日軍在作戰地域收集資源,減少了從本土運輸資源帶來的不便。[2]

類別

日本貨幣商協同組合發行的《日本貨幣分類2007》把軍票分為:

- 青島出兵軍票:單位為銀圓。

- 日華事變軍票:單位為銀圓。

- 1937年,日本發動了「盧溝橋事變」,標誌著雙方實際上進入了全面戰爭狀態。當時的中國,在滿州地區流通著日本系的朝鮮銀行券(等同於日本圓)以及滿洲中央銀行券(貨幣單位為圓)。而在上海,日本銀行發行的日圓紙幣也因正金銀行而得以流通。 隨著事變的爆發,日本後續在各地設立了「中國聯合準備銀行」,發行了「聯銀券」,同時還有「蒙疆銀行」發行的「蒙疆銀行券」(簡稱「蒙疆券」),以及「中央儲備銀行」發行的「中央儲備銀行券」(簡稱「中儲券」)。除此之外,還有超過20家以上的銀行發行了各自的紙幣,在市面上使用。 到了1938年11月,中國中、華北地區正式規定使用軍用票券(根據當時的中文記載為「華中、華南使用軍用票之辦法」)。日軍為了因應戰爭進展,發行了各種形式的軍票,這些軍票本身就包含眾多系列和種類。 這些「日華事變軍票」的各系列券上,背面均印有兌換和偽造變造的罰則說明:「此票一到即換正面所開日本通貨/如有僞造變造仿造或知情行使者均應重罰不貸」,有以下不同券別:

- 甲號券

- 這是日本軍最早發行的券票,採直式設計的軍票。於1937年發行,但因沿用明治通寶的設計,顯得陳舊,僅使用了300萬日圓的額度。面額有10圓、5圓、1圓、50錢、10錢。

- 乙號券

- 保留當時日本銀行兌換券的設計,但以紅色線條刪除「日本銀行兌換券」即相關兌換條例等文字,並印上「軍用手票」後發行。面額有100圓、10圓、5圓、1圓。

- 丙號券

- 同樣保留當時日本銀行兌換券的設計,但在未印有日本銀行文字的紙鈔上,並印上「大日本帝國政府軍用手票」字樣後發行。面額有100圓、10圓、5圓、1圓。此外,丙號100圓券有兩種樣式,印刷顏色不同,也存在材質不同的丙號100圓券(異式)。據說這是中華民國及英國為了謀略而印刷的券,但因為沒有特別需要區別的理由,加上大日本政府曾在香港設立臨時印刷設施印刷丙號100圓券的事實,所以這是一種充滿謎團的軍票。

- 丁號券

- 改為鳳凰、龍等圖案,以「大日本帝國政府軍票手票」的名義發行。面額有10圓、5圓、1圓、50錢、10錢、5錢、1錢。

- 戊號券

- 將丁號券的標示改為「大日本帝國政府」後發行。面額有100圓、10圓、5圓、1圓、50錢、10錢、5錢、1錢、2厘5毛。其中,2厘5毛券的發行量和現存量極少。

- ろ號券

- 整體設計仍為戊號券樣式,但開頭符號改為「ろ」。這是為了在法屬印度支那流通使用而發行的軍票,但幾乎未使用。因此,相較之下具有較高的溢價。

- 其他

- 甲號券

- 1937年,日本發動了「盧溝橋事變」,標誌著雙方實際上進入了全面戰爭狀態。當時的中國,在滿州地區流通著日本系的朝鮮銀行券(等同於日本圓)以及滿洲中央銀行券(貨幣單位為圓)。而在上海,日本銀行發行的日圓紙幣也因正金銀行而得以流通。 隨著事變的爆發,日本後續在各地設立了「中國聯合準備銀行」,發行了「聯銀券」,同時還有「蒙疆銀行」發行的「蒙疆銀行券」(簡稱「蒙疆券」),以及「中央儲備銀行」發行的「中央儲備銀行券」(簡稱「中儲券」)。除此之外,還有超過20家以上的銀行發行了各自的紙幣,在市面上使用。 到了1938年11月,中國中、華北地區正式規定使用軍用票券(根據當時的中文記載為「華中、華南使用軍用票之辦法」)。日軍為了因應戰爭進展,發行了各種形式的軍票,這些軍票本身就包含眾多系列和種類。 這些「日華事變軍票」的各系列券上,背面均印有兌換和偽造變造的罰則說明:「此票一到即換正面所開日本通貨/如有僞造變造仿造或知情行使者均應重罰不貸」,有以下不同券別:

- 大東亞戰爭(太平洋戰爭)軍票:單位為各被佔領國貨幣。

Remove ads

香港的軍票

1941年12月日軍在香港淪陷後,宣布軍票作為香港流通貨幣,規定港幣和軍票的兌換率為1兌2。其後於1942年7月,日軍改為1兌4。軍票對港元貶值,更少人願意兌換軍票,但日軍宣布行政命令從1943年6月起,規定軍票為香港唯一合法的交易媒介,港幣和其他貨幣一概禁止流通,私藏港幣屬違法行為,藉此強逼市民交出港幣和外幣。

日軍對香港經濟的影響程度十分嚴重,軍票無限發行,不斷大幅貶值,而且沒有貴金屬或外匯儲備做保證,完全由日軍任意印發[1]:1,到1945年8月日本投降為止,香港人口只剩下60餘萬人,但共有19多億圓的軍票在香港流通。

賠償問題

戰後軍票使被占領國很多人一夜之間失去全部財產,而日本政府多年來亦未有任何實際行動向曾被佔領國的人民換回軍票。一些手持軍票的市民向日本政府要求賠償,但多年來都不成功。1993年8月13日,香港軍票索賠委員會向東京地方法院提起訴訟,要求日本政府償還欠下香港百姓的軍票債務。1999年6月17日,東京地方法院承認了香港人在軍票問題上的痛苦遭遇,但因日本沒有相關賠償法而未有作出賠償判決,日本政府亦以舊金山和約自辯。至今被佔領國人民仍無法取回所失財物。[4]

香港現今有數個民間團體向日本政府索償,當中最為人熟悉的是香港索償協會。另外,日本亦有專家認為日本應換兌軍票,按現時香港人擁有之軍票貨幣之值額計算,總賠償金額達最少5000億港元(約8兆日元)。

參見

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads