热门问题

时间线

聊天

视角

金星計劃

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

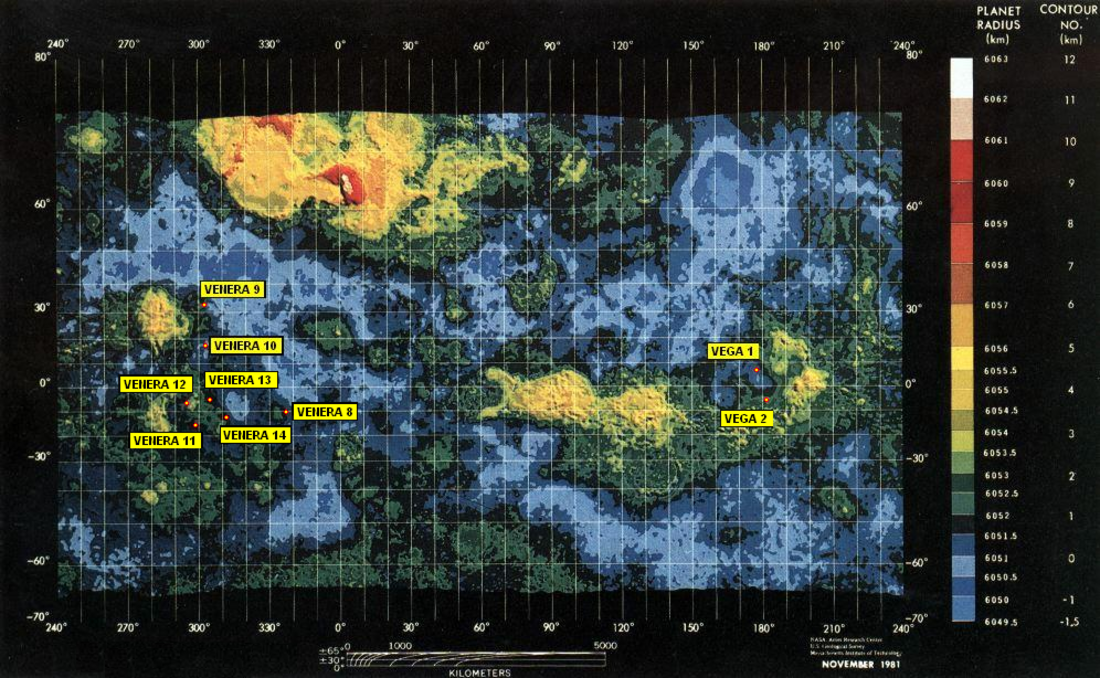

金星計劃(俄語:Вене́ра,發音:[vʲɪˈnʲɛrə],俄語中「金星」的意思)是1961年至1984年期間,蘇聯為收集有關金星信息而開發的系列太空探測器,其中10艘探測器成功降落在行星表面,包括兩艘維加計劃和金星-哈雷探測器,13艘探測器都成功進入了金星大氣層。由於金星表面極端的環境,這些探測器只能在地表運行很短時間,一般為23分鐘到2小時不等。

「金星計劃」在太空探索方面開創了許多先例,其中包括首艘進入另一星球大氣層的人造裝置(1966年3月1日的金星3號),首次實現在另一行星上軟着陸(1970年12月15日的金星7號),率先返回另一顆行星表面的圖像(1975年6月8日的金星9號),也是第一次用高分辨率合成孔徑雷達對行星進行掃描測繪(1983年6月2日的金星15號)。

Remove ads

金星系列探測器

1961年2月4日,蘇聯首次發射嘗試飛越金星的探測器,但未能離開地球軌道。按照當時蘇聯不公布失敗任務細節的政策,這次發射以大型衛星的名義宣布,它也被稱為「金星1VA號」[1]。

與蘇聯其他一些行星探測器一樣,後來的版本是成對發射,即在緊隨第一艘之後就發射第二艘飛行器。

金星1號和金星2號原計劃飛掠金星而不進入軌道。金星1號於1961年2月12日發射升空,但發射七天後遙測失敗。據信它在距金星10萬公里(6.2萬英里)內經過,仍保留在日心軌道上。金星2號於1965年11月12日發射升空,但在離開地球軌道後也遭遇了遙測失敗。

1960年代初,蘇聯其他幾次飛往金星的探測器發射均遭挫折[2][3],但當時並沒被宣布為行星任務,因而沒獲得正式的「金星」稱號。

金星3到6號探測器都類似,它們重約一噸,由閃電型助推火箭發射,包括一艘巡航「巴士」和一個進入大氣層的球形探測器。探測器被優化用於大氣測量,但沒有配備任何特殊着陸裝置。雖然希望它們到達地表後仍能正常工作,但第一批探測器幾乎立刻就失效了,使數據無法傳輸至地球。

1966年3月1日,當金星3號墜毀落時,成為首個撞擊另一行星表面的人造物體。然而,由於航天器的數據探針在穿越大氣時出現故障,因此,此次任務沒有獲取到金星大氣的數據。

1967年10月18日,金星4號成為第一艘測量另一顆行星大氣層的航天器。雖然蘇聯最初聲稱飛船完好無損地到達了表面,但經重新分析,包括美國水手5號探測器在飛越金星第二天獲取的大氣掩星數據,表明金星表面壓力為75-100大氣壓,遠高於金星4號所設計的25個標準大氣壓艙體強度,聲明被撤回。

蘇聯意識到飛船在到達金星表面之前可能會被壓碎,於是發射了金星5號和金星6號作為大氣層探測器。這些飛船的設計目的是在進入行星大氣層前拋棄近一半的有效載荷,它們分別記錄了53分鐘和51分鐘的數據,同時在電池失效前通過降落傘緩慢下降。

金星7號探測器是第一艘設計用於在金星表面環境下生存並進行軟着陸的探測器。為了確保生存,它建造得過於龐大,安裝在上面的設備幾乎未經測試,而且由於內部切換控制板故障,被卡在「傳輸溫度」位置,使得任務的數據輸出進一步受到限制。儘管如此,系統控制人員還是成功地從攝氏465°(華氏869°)的溫度數據中推斷出了壓力(90個標準大氣壓),這是首次直接表面測量的結果。金星4號至7號探測器的多普勒雷達測量到了金星大氣(超級自轉)中存在高速緯向風,高達100米/秒(330英尺)或362公里/小時(25英里/小時)。

「金星7號」的降落傘在接近地表不遠前失靈,使着陸器以17米/秒(56英尺/秒)的速度撞擊地面並傾覆,但倖存下來。由於天線未能對準,無線電信號非常微弱,但在電池耗盡前(通過溫度遙測)又堅持了23分鐘。1970年12月15日,它成為首艘從金星表面傳輸回數據的人造探測器。

Remove ads

1972年發射的金星8號配備了一套擴展表面研究的科學儀器(伽馬能譜儀等),金星7號和8號的飛行器與早期的類似,其設計是為了滿足探測器3號的任務需求。着陸器在下降過程中傳輸數據,並在陽光下着陸。它測量了光照強度,但沒有安裝相機,傳輸了將近一個小時的數據。

繼宇宙482號失敗後,1976年的金星9號和10號探測器以及1978年的金星11號和12號探測器都作了進一步的設計改進。它們重約5噸,由強大的質子運載火箭發射,包括一艘充當數據傳輸和中繼的飛行器,飛行器安裝有剎車引擎以減速進入金星軌道,並作為着陸探測器傳輸信號的接收器和中繼站。探測器被安裝在一個球形隔熱罩里,固定在飛行器的頂部。這些探測器為登陸金星表面操作進行了優化的,設計不同尋常,包括一個球形隔間,以確保儘可能長地保護電子設備免受大氣壓力和熱量的影響,下面是一圈用於着陸的減震「衝壓環」,而壓力球上方是一具圓柱式天線結構和一圈類似於天線,但實際上是氣動制動器的寬碟形結構。這些着陸器被設計成至少能在金星表面運行30分鐘。不同任務攜帶的儀器各不相同,但都包括有照相機、大氣和土壤分析設備。所有四艘着陸器都有部分或全部相機鏡頭蓋未打開的問題。

金星9號着陸器運行了至少53分鐘,並用兩台攝像頭中的一台拍攝了照片,另一台相機的鏡頭蓋沒有鬆開。

金星10號着陸器運行了至少65分鐘,並用兩台攝像機中的一台拍攝了照片,另一個鏡頭蓋沒有鬆開。

金星11號着陸器運行了至少95分鐘,但相機的鏡頭蓋都沒有鬆開。

金星12號着陸器運行了至少110分鐘,但相機的鏡頭蓋都沒有鬆開。

Remove ads

金星13號和14號(1981年-1982年)各有一艘載有大部分儀器和電子設備的下降艇/着陸器,以及一艘用作通信中繼的飛越航天器。設計類似於早期的金星9-12號着陸器。它們攜帶了包括照相機、麥克風、鑽頭和地表採樣器以及地震儀等儀器,在着陸後對地表和大氣進行科學測量。同時,也安裝了在下降階段記錄金星大氣層中放電情況的儀器。

這兩艘着陸器降落地點相距約950公里(590英里),就位於一處被稱為福柏區的高地東部延伸區東面。金星13號着陸器運行了127分鐘,而金星14號着陸器也運行了57分鐘,原計劃設計壽命只有32分鐘。金星14號不幸將相機鏡頭蓋直接噴射到壓縮性測試臂下方的地表位置,並返回了鏡頭蓋而非地表的可壓縮性信息,着陸器將數據傳輸到飛行器上,飛行器在飛越金星時充當了數據中繼。

1983年的金星15號和金星16號飛行器主要為軌道飛行任務,與以前的探測器類似,但進入大氣層的探測器被表面成像雷達設備取代,雷達成像是穿透金星厚密的雲層所必需的。

1984年發射到金星和哈雷彗星的維加(西里爾文: ВеГа)探測器也採用了金星計劃的基本設計,包括着陸器和可傳送大約兩天數據的大氣層氣球。「維加」是"Venera"(俄語的金星)和"Gallei" (俄語的哈雷)的合成詞。

未來

金星-D為計劃中的金星任務,將包括一艘高性能軌道飛行器和一架着陸器。就發射到金星的總質量來看,最佳發射時機將出現在2026年和2031年[4]。金星-D可包含一些美國宇航局的組件,包括氣球、測量等離子體的子衛星或是着陸器上長壽命(24小時)地面站[5][6][7]。

科學發現

從金星探測器獲取的數據中得到了許多有關金星的科學發現。例如,在分析金星15和16返回的雷達圖像後得出結論,金星表面的山脊和溝槽是構造變形的結果[8]。

金星探測器相機的成敗

金星9號和10號着陸器各安裝有兩部攝像機,然而,在這兩次任務中,都只有一部功能正常,因為二艘着陸器上的第二部攝像機鏡頭蓋都未能分離。金星11號和12號的設計有所改變,但在這些任務中,所有的相機都失敗了。金星13號和14號是所有相機都正常工作的着陸器,但不幸的是,金星14號上的鈦製透鏡蓋準確地落在了土壤壓縮探針瞄準的區域。

金星探測器類型

所有金星計劃的飛行數據

另請參閱

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads