热门问题

时间线

聊天

视角

馬扎爾人征服喀爾巴阡盆地

以中歐匈牙利人民定居而告終的一系列歷史事件 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

馬扎爾人征服喀爾巴阡盆地[1],又稱征服家園(匈牙利語:honfoglalás),[2]是人們對一系列歷史事件的統稱,這一系列事件以馬扎爾人於9世紀末—10世紀初定居於中歐而告終。在馬扎爾人到來前,三支中世紀早期勢力——保加利亞第一帝國(681年—1018年)、東法蘭克王國(843年—962年)和大摩拉維亞公國(833年—約907年)——曾為控制喀爾巴阡盆地而混戰。三支勢力都曾僱傭過馬扎爾騎手為士兵。因此,居住在喀爾巴阡山脈以東的東歐大草原上的馬扎爾人便漸漸熟悉了喀爾巴阡盆地這片未來的家園領土。

馬扎爾人的征服始於民族大遷徙的背景下。[1]馬扎爾人有計劃地占領了喀爾巴阡盆地,並在862—895年進行了長時間的遷入。[3]其他理論斷言,馬扎爾人在894或895年佩切涅格人和保加爾人的聯合進攻後越過喀爾巴阡山脈。他們首先控制住了多瑙河以東的匈牙利大平原,之後又在900年襲擊並占領了潘諾尼亞(多瑙河以西的地區)。接着,他們趁大摩拉維亞公國爆發內亂,在902年—906年吞併該國領土。

907年7月4日,馬扎爾人在普雷斯堡戰役中擊敗巴伐利亞公國軍隊,鞏固了對喀爾巴阡盆地的控制。899年—955年,馬扎爾人對西歐發動了一系列軍事行動;還在943年—971年攻打過東羅馬帝國的領土。但他們最終還是逐漸在喀爾巴阡盆地安居下來,在1000年左右建立了基督教君主制政權——匈牙利王國。

Remove ads

背景

总结

视角

從860年代開始,馬扎爾人對喀爾巴阡盆地有了深入的認識,他們後來進入了這一片地理統一但政治分裂的土地。.[4][5][6][7][8][9][10]阿瓦爾汗國崩潰後,東法蘭克人在外多瑙地區確立了自己的影響,保加爾人將倖存的阿瓦爾人安置在南特蘭西瓦尼亞及內陸的一小部分地區中。[5][11]據一種考古理論稱,阿瓦爾人在馬扎爾人征服喀爾巴阡盆地時倖存了下來。[12][5][9]在權力真空下,馬扎爾人精英採納了阿瓦爾汗國的制度,沒有進行過大屠殺,也沒有發現過萬人坑的蹤跡,這可以視為喀爾巴阡盆地居民的和平過渡。[12]其他學者對晚期阿瓦爾人和馬扎爾征服者之間的聯繫及(或)喀爾巴阡盆地的「雙重征服」(kettős honfoglalás)表示不屑一顧。[13]據歷史學家巴林特·喬納德的說法,「(最初的理論)一點都站不住腳」,並且「一個令人信服的證據是,阿瓦爾時期和征服時期的骨骼樣本之間的真正相似性只能在4.5%的理論潛在案例中得到證明」。[14]

《修道士喬治的〈編年史〉續編》包含了對馬扎爾人最早的確定[15]引用。[16]其中指出,馬扎爾戰士於836年或837年代表保加爾人干預了東羅馬帝國與保加爾人在多瑙河下游地區的衝突。[17]馬扎爾人在中歐的第一次已知襲擊記錄在《聖貝爾坦編年史》中,[18]其中寫到「敵人,稱作匈牙利人,此前從未得知過」,[19]他們在862年蹂躪了日耳曼人路易的領土。[18]維克多·斯皮內伊和其他歷史學家認為,大摩拉維亞公國的羅斯季斯拉夫在於日耳曼人路易交戰時,僱傭了馬扎爾人入侵東法蘭克王國。[18][20]薩爾茨堡大主教迪特馬爾一世在他於900年左右寫的信中明確表示,摩拉維亞人經常與馬扎爾人結盟以對抗日耳曼人。[20]

多年來,[摩拉維亞人]實際上犯下了他們只誣告過我們一次的罪行。他們自己收留了大量匈牙利人,並按照異教徒的習俗剃光了自己的頭髮,派他們去對付我們的基督徒,戰勝了他們,把一些人當作俘虜帶走,一些人殺死,還有一些人被囚禁起來,死於饑渴。

君士坦丁七世提到,馬扎爾人居住在他們稱之為艾泰爾克茲的土地上,直到他們穿越喀爾巴阡山脈發動入侵。[22][23][24]他補充說,艾泰爾克茲位於Barouch、Koubou、Troullos、Broutos和Seretos五條河流[25]流經的土地上。[26][27]儘管前兩條河流與第聶伯河及南布格河的關係並未得到一致接受,但後三條河流無疑指的是德涅斯特河、普魯特河和錫雷特河。[27]在Adiamka河附近的蘇博齊,發現了三座墳墓(其中一座屬於一名男性,隨葬的有他的馬的頭骨和腿),這三座墳墓被認為屬於前征服時代的馬扎爾人。[27]然而,這些墳墓的歷史可以追溯到10世紀。[28]

馬扎爾人分為七個部落,這七部組成了一個部落聯盟。[29]君士坦丁七世提及到了這個數字。無名氏似乎保留了部落聯盟的匈牙利語Hetumoger(七個匈牙利人),儘管他認為是「七個主要人物」[30]共同使用這一個名稱,而非這是一個政治組織。[31]

卡巴爾人的加入加強了部落聯盟的實力。[29]據君士坦丁七世所說,在馬扎爾人反抗可薩汗國的暴動失敗後,卡巴爾人加入了他們。[32]馬扎爾人和卡巴爾人在較長版本的《薩爾茨堡編年史》中被提及,[33]其中提到馬扎爾人在維也納周邊作戰,而卡巴爾人於881年在附近的庫爾米特(Culmite)作戰。[34]馬德賈魯提出,卡巴爾人在881年左右時便已經在喀爾巴阡盆地的蒂薩平原,這可能是《匈牙利人事跡》在記述馬扎爾征服時出現對庫曼人的不合理的引用的原因。[35]

根據艾哈邁德·伊本·魯斯塔和加爾迪茲(分別是10世紀和11世紀的穆斯林學者,他們的地理書籍保存了布哈拉的阿卜·阿卜杜拉·賈哈尼早期著作的文本)的說法,馬扎爾部落聯盟處於雙重領導之下。[36][37][38]馬扎爾人名義上的或者說宗教領袖被稱為「金迪」,而他們的軍事領袖則稱為「久洛」。[37][39]同一作者補充說,久洛指揮着一支由20000名騎兵組成的軍隊,[40]但這個數字的可靠性尚不確定。[41]

普呂姆的雷吉諾和其他當時的作者將9世紀的馬扎爾人描述為游牧戰士。[42]利奧六世強調了馬匹對他們的軍事戰術的重要性。[43]對馬扎爾戰士墳墓中發現的馬頭骨的分析並未發現這些馬與西方品種之間的明顯差異。[44]雷吉諾指出,馬扎爾人「對組隊肉搏和攻城一無所知」,[45]但他強調了他們的射箭技能。[46]遺蹟表明,複合弓是匈牙利人最重要的武器。[47]此外,在那個時期的許多戰士的墓葬中,出土了略微彎曲的佩刀。[48]雷吉諾指出,馬扎爾人善於欺騙,例如在戰鬥中佯裝撤退。[46]同時代的作家也講述了他們的心狠手辣,以對定居點中的成年男性進行屠殺為代表。[49]

(匈牙利人)裝備有劍、護甲、弓和長槍。因此,在戰鬥中,他們中的大多數人往往雙持武器,將長槍高高地扛在肩上,手裡拿着弓箭。他們根據需要使用兩者,但當被追趕時,他們利用弓箭發揮了極大的優勢。他們不僅自己穿着盔甲,而且他們的傑出人物的馬匹前面也覆蓋着鐵或夾棉材料。為了訓練在馬背上射箭,他們投入了大量精力。一大群馬匹跟在他們後面,提供食物和馬奶,同時給人一種人數眾多的印象。

Remove ads

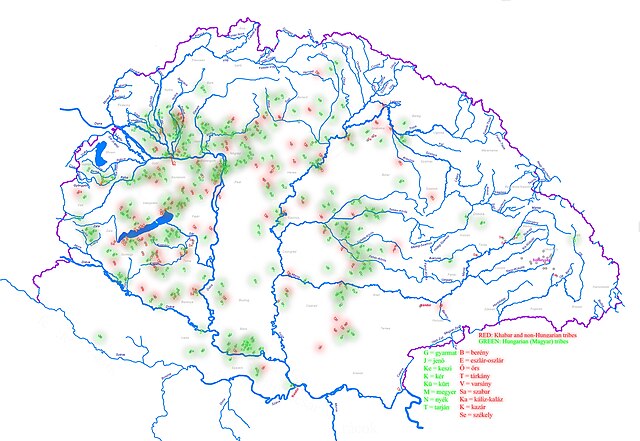

根據現存的匈牙利編年史,很明顯,在馬扎爾征服前居住在喀爾巴阡盆地的族群名單有不止一份。[51]例如,無名氏首先寫道,「斯拉夫人、保加爾人、弗拉赫人及羅馬人的牧羊人」[52]居住在這片領土上,[53][54]但他後來又提到了「一個叫科扎爾(Kozar)的民族」[55]以及塞凱伊人。[51]同樣,凱扎的西蒙首先列出了「斯拉夫人、希臘人、日耳曼人、摩拉維亞人和弗拉赫人」,[56][57]但他後來又補充說,塞凱伊人也生活在該地區。[58]根據麥卡特尼的說法,這些名單基於多個來源,並沒有記錄900年左右喀爾巴阡盆地的真實情況。[59]尤安-奧列爾·波普說,凱扎的西蒙列出了居住在馬扎爾人征服的及其附近的土地上居住的族群。[60]

馬扎爾人從講斯拉夫語族語言的人群中借來了喀爾巴阡盆地最長河流的古老(凱爾特語、達契亞語或日耳曼語)名稱。[61]例如,多瑙河(Duna)、德拉瓦河(Dráva)、赫龍河(Garam)、穆列什河(Maros)、奧爾特河(Olt)、薩瓦河(Száva)、蒂薩河(Tisza)和瓦赫河(Vág)的匈牙利語名稱就是借自斯拉夫人。[61][62]馬扎爾人還採用了大量源自斯拉夫語的水文詞,如Balaton(「沼澤」)、Beszterce(「湍急的河流」)、Túr(「野牛溪」)和Zagyva(「烏黑的河流」)。[61][63][64]起源於斯拉夫語的地名在喀爾巴阡盆地比比皆是。例如,Csongrád(「黑色堡壘」)、Nógrád(「新堡壘」)、Visegrád(「城堡」)以及其它中世紀早期的堡壘都帶有斯拉夫語名稱,而凱斯特海伊的名稱Keszthely則保留了拉丁語中的堡壘(castellum),經由斯拉夫語中介進入匈牙利語。[65][66]

除了斯拉夫人之外,還可以根據地名證明講日耳曼語的人口存在。[67]例如,匈牙利人採用了Vulka河名稱的日耳曼化形式(其名稱的詞源是斯拉夫語),870年左右一份被稱為《巴伐利亞人和卡蘭塔尼亞人的皈依》的文件列出了潘諾尼亞的日耳曼地名,包括Salapiugin(「佐洛河的彎道」)和Mosapurc(「沼澤中的堡壘」)。[68]伯爾薩河(Barca)、巴拉奧爾特河(Barót)和其他河流的名字可能起源於突厥語[64]或斯拉夫語。[69]

根據瑟凱·貝洛·米克洛什的理論,同時期西方資料對馬扎爾人的詳細描述以及匈牙利對地方戰爭的直接干預表明,匈牙利自9世紀中葉以來就已經生活在喀爾巴阡盆地東部的土地上。[70][71]關於早期馬扎爾人定居點的正確位置,870年代的阿拉伯地理學家賈哈尼(他的作品只在其他穆斯林作家的論文中留存了一些片段)將馬扎爾人置於頓河和多瑙河之間。[70]瑟凱認為賈哈尼提及的多瑙河指的是多瑙河中游地區,而非之前假設的下游地區,因為根據賈哈尼的描述,信仰基督教的摩拉維亞人是馬扎爾人的西鄰。[70]

從560年代開始,喀爾巴阡盆地由講突厥語的阿瓦爾人控制。[72][73]到達該地區後,他們對統治者蒂薩河以東地區的格皮德人實施統治。[74]然而,根據《巴伐利亞人和卡蘭塔尼亞人的皈依》中對870年左右居住在下潘諾尼亞的族群的描述,格皮德人一直存在到9世紀下半葉。[67]

阿瓦爾人最初是游牧民,但三四代人使用的大型墓地以及越來越多的定居點都證明了他們從8世紀開始就採用了定居的生活方式。[75][76]791—795年,查理曼摧毀了阿瓦爾人的國家,[77]占領了外多瑙地區並將其併入了自己的帝國。[78]對巴拉頓馬扎羅德、奈邁什凱爾和其他外多瑙地區的中世紀早期農村定居點的考古調查表明,它們的主要特徵並未隨着阿瓦爾汗國的衰落而改變。[79]新的定居點出現在以前的邊境地區,在當代巴伐利亞、保加利亞、克羅地亞、摩拉維亞和其他遙遠的地區,墓地的特點是具有明顯類似的物品。[79]在佐洛索包爾出土了一座由木牆保衛的莊園(類似於加洛林王朝其他地區的貴族宮廷)。[79]

仍然在他們的可汗統治下的阿瓦爾人經常受到斯拉夫戰士的襲擊。[80]因此,可汗請求查理曼讓他的人民在潘諾尼亞的松博特海伊和彼得羅內爾之間的地區定居。[81]他的請願書於805年被接受。[81]《巴伐利亞人和卡蘭塔尼亞人的皈依》將阿瓦爾人列為870年左右天主教薩爾茨堡總教區管轄下的民族之一。[82]據沃爾特·波爾的說法,「事實證明,阿瓦爾人的國家及其傳統的崇高主張失敗後,保持阿瓦爾認同是不可能的。」[83]外多瑙地區考古證據的增加也假定10世紀前夕喀爾巴阡盆地有阿瓦爾人存在。[84]考古發現表明,匈牙利大平原上有着大量晚期阿瓦爾人存在,但很難確定正確的年代。[84]

日耳曼人路易於860年為馬特塞修道院頒發的特許狀證明烏古爾人(另一支突厥人)也存在於該地區。[85]該特許狀提到了位於喀爾巴阡盆地最西端地區的「Wangars行軍」(marcha uuangariourum)。[86]Wangars一詞似乎反映了烏古爾人民族名稱的斯拉夫語形式。[85]

隸屬於法蘭克王國的領地最初由皇家官員和當地酋長管理。[87]840年左右,一位名叫普里比納的斯拉夫王子在佐洛河沿岸獲得了大片莊園。[88]他促進了這些土地的殖民化,[89]並在沼澤地中建立了一座名為佐洛堡的堡壘。[88]該堡壘最初由木牆防禦,這個「城堡建築群」[90](羅瑙-陶什·安德拉什所稱)成為了一個行政中心。世紀末,城堡被干石牆加固。在定居點內和周圍出土了四座被墓地包圍的教堂,其中至少一個一直被使用到11世紀。[91]

普里比納於861年在與摩拉維亞人的戰鬥中死去,其子科塞爾繼承了他的莊園。[92]876年左右,東法蘭克國王卡洛曼的婚生子阿努爾夫繼承了科塞爾的位置。[93]據《富爾達編年史》記載,在他的統治下,摩拉維亞軍隊介入了被稱為「威廉敏內戰爭」的衝突,並在882—884年「夷平拉布河以東」。[94][95]

摩拉維亞出現於820年代,[96]位於莫伊米爾一世統治之下。[88]其繼任者羅斯季斯拉夫發展了摩拉維亞的軍事實力。他促進了東羅馬帝國傳教士基里爾和美多德兄弟的傳教活動,試圖尋求從東法蘭克獨立。[88][97]摩拉維亞在摩拉維亞的斯瓦托普盧克一世[98]的統治下達到了「重要的巔峰」,他向四面八方擴展了疆域。[99]

摩拉維亞的核心地區位於摩拉瓦河北岸,今天的捷克共和國和斯洛伐克境內。[100]然而,君士坦丁七世將「大摩拉維亞,未受洗者」[101]放在貝爾格萊德和錫米爾烏姆(塞爾維亞斯雷姆斯卡米特羅維察)地區的某處。[102]他的說法支持了關於摩拉維亞位置的進一步討論。[103]例如,克里斯托和森加(Senga)提出存在兩個摩拉維亞(一個在北部,一個在南部),[104]而Boba、Bowlus和Eggers則認為摩拉維亞的核心領土位於摩拉瓦河南部地區,即今天的塞爾維亞。[105]文物不支持摩拉瓦河南岸王國的存在,而在多瑙河中游以北的米庫爾奇采、波漢斯科和其他地區出土的據點則表明這些地區存在權力中心。[106]

除了東法蘭克和摩拉維亞,保加利亞第一帝國在9世紀也深度參與喀爾巴阡盆地的事務。[107]10世紀的《蘇達辭書》補充說,保加利亞的克魯姆在803年左右從東南方襲擊了阿瓦爾人。[108]《法蘭克王家年代記》敘述說,居住在「多瑙河岸的達契亞地區」的奧博特人,[109]很可能是在蒂薩河下游,於824年尋求法蘭克人的幫助以對抗保加爾人。[110]保加利亞的軍隊也入侵了潘諾尼亞,於827年「驅逐了斯拉夫酋長,任命了保加利亞的總督」。[111][112][113]普羅瓦迪亞的銘文提到了一個名叫Onegavonais的保加利亞軍事長官大約於同一時間在蒂薩河溺水而亡。[114]860年代摩拉維亞的崛起促成了保加利亞和東法蘭克之間的和解。[115]東法蘭克國王阿努爾夫於892年向保加利亞人派遣了使節,以「恢復之前的和平,並要求他們不要向摩拉維亞人出售鹽」。[116]後一個請求表明,從東喀爾巴阡山脈的鹽礦到摩拉維亞的路線在當時由保加利亞控制。[117][118]

《匈牙利人事跡》的作者無名氏沒有提及摩拉維亞的斯瓦托普魯克一世以及當代資料中已知的其他統治者,而是寫了一些9世紀末的編年史家沒有提及的人物和政體。[119]例如,他提到了居住在比哈爾堡(今羅馬尼亞比哈里亞)的Menumorut,「在捷克人的公爵的恩典下成為尼特拉公爵」的Zobor,[120]以及統治特蘭西瓦尼亞的「一個弗拉赫人」[121]Gelou。[119]根據歷史學家理夏德·格熱西克的說法,對Gelou及其下屬的弗拉赫人的引用證明,在《編年史》完成時,弗拉赫人就已經在特蘭西瓦尼亞定居;而關於Zobor和Menumorut的故事則保留了馬扎爾人與摩拉維亞人戰鬥的記憶。[122]格熱西克將Menumorut的名字翻譯為「大摩拉維亞人」,並將其與斯瓦托普魯克一世聯繫起來,並否定了其在比哈爾堡統治的記錄。[123]比哈里亞和蒂薩河以東的其他地方出土了中世紀早期的堡壘,但沒有一處能明確追溯到9世紀。[124]在Doboka(Dăbâca)出土了兩對鐘形吊墜,與奧地利、保加利亞和波蘭的遺址中的類似物相同,但弗洛林·庫爾塔將其年代定為9世紀,亞歷山德魯·馬德賈魯則將其年代定為975至1050年。[125][126]

Remove ads

征服

总结

视角

關於「馬扎爾人征服」的原因,主要有三種理論。[127]有人認為這是一次有計劃的軍事行動,是在此前的突擊後預先安排的,其明確目的便是占領新的家園。[127]這種觀點(例如,由Bakay和Padányi闡述)主要遵循無名氏和後來的《匈牙利人事跡》的敘述。[128]馬扎爾人以預先計劃的方式占領了喀爾巴阡盆地,並在862—895年之間進行了長時間的遷入。[129][130][131][132][133][134][135][136][137]考古發現證明了這一點,在10世紀的馬扎爾人墓地中,婦女、兒童和老人的墳墓位於戰士旁邊,他們按照相同的傳統埋葬,佩戴相同風格的裝飾品,屬於同一個人類學群體。隨後幾年的軍事事件證明,定居在喀爾巴阡盆地的馬扎爾人並非沒有強大軍事力量的弱小族群。[135]相反的觀點認為,佩切涅格人和保加爾人的聯合進攻迫使馬扎爾人出動。[138]克里斯托、托特和該理論的支持者引用《富爾達編年史》、普呂姆的雷吉諾和君士坦丁七世提供的關於馬扎爾人和保加爾-佩切涅格聯盟的衝突與他們撤離東歐大草原之間聯繫的一致證明。[139][140]一種中間理論提出,保加爾-佩切涅格的襲擊加速了馬扎爾人離開東歐大草原,馬扎爾人幾十年裡一直在考慮向西遷移。[141]例如,羅瑙-陶什認為,「儘管發生了一系列不幸事件,但馬扎爾人仍能保持清醒的頭腦,這表明當佩切涅格人襲擊他們時,他們確實做好了繼續前進的準備」。[142]

事實上,在中斷十一年之後,匈牙利人於892年返回了喀爾巴阡山盆地。[32]他們前來協助東法蘭克的阿努爾夫對抗摩拉維亞的斯瓦托普盧克一世。[32][143]科維的維杜金德和克雷莫納的利烏特普蘭德譴責法蘭克君主破壞了帝國邊境的防線,因為這也使匈牙利人能夠在十年內進攻東法蘭克。[144]

與此同時,阿努爾夫……無法戰勝摩拉維亞公爵斯瓦托普盧克……而且——唉!——拆除了那些防禦嚴密的障礙物。這些障礙物……被民眾稱為「封鎖線」(closures)。阿努爾夫召集了馬扎爾人來幫助他,這些人貪婪、魯莽,對全能的上帝一無所知,卻精通各種罪行,只熱衷於謀殺和掠奪。

——克雷莫納的利烏特普蘭德,《報應》[145]

一個較晚的資料,[146]阿文蒂努斯補充說,「馬扎爾人的國王」庫爾桑規定,他的人民只有在得到他們要占領的土地時才會對摩拉維亞人作戰。[143]因此,阿文蒂努斯繼續說,馬扎爾人早在893年就占領了多瑙河和高羅姆河(赫龍河)以東的「此岸和彼岸的兩個達契亞」。[143]事實上,《匈牙利人事跡》也指出,在馬扎爾人遷入這裡之前,塞凱伊人就已經出現在喀爾巴阡盆地。[147]克里斯托認為,阿文蒂努斯和匈牙利歷史傳統共同指向馬扎爾部落聯盟的輔助部隊早期占據了喀爾巴阡盆地東部的領土。[147]

894年的《富爾達編年史》記載,馬扎爾人越過多瑙河進入潘諾尼亞,在那裡他們「直接殺死了男人和老婦人,把年輕婦女像牲口一樣單獨帶走,以滿足他們的欲望,並使整個『省份』淪為荒蕪」。[148][149]儘管編年史作者在敘述斯瓦托普盧克一世之死的段落之後寫下了這次馬扎爾人的襲擊,[148]但哲爾菲、克里斯托、[150]羅瑙-陶什[151]和其他歷史學家認為馬扎爾人與摩拉維亞的君主結盟入侵潘諾尼亞。[152]他們認為,《匈牙利人事跡》中的「白馬傳說」保留了馬扎爾人根據異教習俗與斯瓦托普盧克一世簽訂條約的記憶。[153]傳說中,馬扎爾人用一匹帶有鍍金馬鞍和韁繩的白馬向斯瓦托普盧克一世購買了他們未來在喀爾巴阡山盆地的家園。[150]

然後(庫西德)來到繼阿提拉之後在位的、名叫祖阿塔波盧格(Zuatapolug,即斯瓦托普盧克一世)的地區首領面前,以他的人民的名義向他致敬(……)。祖阿塔波盧格聽後非常高興,因為他以為這些人是農民,會來耕種他的土地;於是他親切地辭退了使者。(……)然後,(馬扎爾人)下定決心,再次向這位首領派遣了同樣的使者,並為他的土地送去了一匹大馬,馬鞍是金色的,上面用阿拉伯的黃金裝飾,韁繩也是金色的。看到這一切,首領更加高興,以為他們是在用禮物換取土地。因此,當使者向他索要土地、牧草和水時,他笑着回答說:"作為回報,他們想要多少就給他們多少吧。……然後,(馬扎爾人)又派了一位使者去見領袖,他傳達的信息是這樣的:「阿帕德和他的人民對你們說,你們不能再留在你們買給他們的土地上了,因為他們用馬買來了你們的土地,用韁繩買來了你們的草地,用馬鞍買來了你們的水源。而你,因為你的需要和貪婪,把土地、草地和水都給了他們"。當這個消息傳遞給首領時,他笑着說:「讓他們用木槌打死這匹馬,把馬韁繩扔到戰場上,把金馬鞍扔到多瑙河裡。」信使回答說:「那對他們又有什麼損失呢,大人?如果你殺了馬,就可以給他們的狗提供食物;如果你把馬鞍扔到田野里,他們的人在割草時就會發現馬鞍上的金子;如果你把馬鞍扔到多瑙河裡,他們的漁夫就會把馬鞍上的金子放在河岸上,然後把它運回家。如果他們有土、草和水,他們就擁有了一切"。

——《插圖編年史》[154]

呼羅珊的埃米爾伊斯梅爾·薩馬尼於893年襲擊了「突厥人(葛邏祿人)的土地」[155]。後來,他發動了一場新的民族運動,他們一個接一個地入侵歐亞大草原上的西部鄰國。[156][157]馬蘇第清楚地將佩切涅格人和匈牙利人的西進與之前葛邏祿人、烏古斯人和基馬克人之間的戰鬥聯繫起來。[158]君士坦丁七世寫到,可薩人與烏古斯人的聯合進攻迫使佩切涅格人在893年至902年[159]之間的某個時間度過伏爾加河(很可能是在894年左右)。[157]

最初,佩切涅格人居住在(伏爾加河)和(烏拉爾)河上……。但在50年前,所謂的烏古斯人與可薩人達成了共同的目標,聯合與佩切涅格人作戰,戰勝了他們並將其驅逐出了自己的國家(……)。

保加利亞和東羅馬帝國之間的關係在894年變得更加尖銳,因為利奧六世強迫保加利亞商人離開君士坦丁堡並在帖撒羅尼迦定居。[161]隨後,保加利亞的西美昂一世入侵東羅馬,[162]並擊敗了東羅馬的一支小部隊。拜占庭找到馬扎爾人,僱傭他們與保加爾人作戰。東羅馬使者尼塞塔斯·斯克勒盧斯與馬扎爾人的領袖阿爾帕德和庫爾桑簽訂了條約,[163]東羅馬的船隻將把馬扎爾戰士運送到多瑙河下游。[162]馬扎爾人入侵了保加利亞,迫使西美昂一世逃到德利斯特拉堡壘(今錫利斯特拉)並劫掠了普列斯拉夫。[164]君士坦丁七世的作品有一段插敘說,當時馬扎爾有一位名叫利雲蒂考的王子,[101]這表明他是軍隊的指揮官,但他可能是偶然在戰爭背景中被提及的。[165]

在馬扎爾人從北方進攻時,東羅馬從南方入侵保加利亞。西美昂一世派使者前往東羅馬帝國請求休戰。與此同時,他向佩切涅格人派了使節,煽動他們反對馬扎爾人。[164]西美昂一世成功了,佩切涅格人從東部闖入馬扎爾人的領土,迫使馬扎爾戰士撤出了保加利亞。[166]根據君士坦丁七世的說法,保加利亞人襲擊並擊潰了馬扎爾人。[162][167]

佩切涅格人摧毀了馬扎爾人的居住地。[162]那些在雙重襲擊中倖存下來的人離開了東歐大草原,穿越喀爾巴阡山脈尋找新的家園。[162]佩切涅格人帶來破壞的記憶似乎被馬扎爾人留存了下來。[168]佩切涅格人的匈牙利語名稱是besenyő,對應於古匈牙利語的bese(鷹)。因此,14世紀的《匈牙利人事跡》中記載的鷹迫使馬扎爾人的祖先穿越喀爾巴阡山脈的故事很可能是指佩切涅格人的襲擊。[168]

馬扎爾人(……)被一個叫佩切涅格的鄰國(……)趕出了家園,因為後者在力量和人數上都優於他們,而且他們自己國家已經不足以容納不斷膨脹的人口。在因佩切涅格人的暴力而被迫逃離後,他們離開了自己的家園,開始尋找可以居住並建立定居點的土地。

——普呂姆的雷吉諾,《編年史》[169]

(在)遵奉基督、無比榮耀的皇帝利奧的邀請下,(馬扎爾人)越過邊境,與西美昂交戰,徹底打敗了他,(……)然後他們回到了自己的國家。(……)但在西美昂(……)派人去找佩切尼格人並與他們達成協議,要攻擊並消滅(匈牙利人)之後,當(馬扎爾人)出兵遠征時,佩切尼格人與西美昂一起來到(他們)面前,徹底摧毀了他們的家庭,並悲慘地把(那些)守衛他們國家的人趕走了。當(馬扎爾人)回來時,發現自己的國家如此荒涼,完全被毀壞了,於是他們就在今天居住的這片土地上定居下來(……)。

穿過佩切涅格王國、庫曼汗國、蘇茲達爾和基輔,他們翻山越嶺,來到一個看到無數鷹的地方;因為有鷹,他們不能在那個地方逗留,因為鷹像蒼蠅一樣從樹上下來,吃掉了他們的牛群和馬。因為上帝的旨意是要他們更快地下到匈牙利去。三個月後,他們從山上下來,來到匈牙利的邊境上,即艾代爾夫……

——《插圖編年史》[170]

Remove ads

馬扎爾人征服的具體年份異說頗多。[171]最早的年份(677年)出自14世紀的《匈牙利人事跡》中,而無名氏則給出了最晚的年份。[172]同時代的資料表明,征服事件發生於894年的保加利亞-東羅馬戰爭之後。[173]馬扎爾人穿過喀爾巴阡山脈的路線也存在爭議。[174][175]無名氏和凱扎的西蒙描述了入侵的馬扎爾人穿過東北山口的故事,而《插圖編年史》則記載了他們抵達特蘭西瓦尼亞的故事。[176]

普呂姆的雷吉諾指出,馬扎爾人在抵達喀爾巴阡盆地後「在潘諾尼亞人和阿瓦爾人的荒野中漫遊,並通過漁獵獲取他們的日常食物」。[45][177]他們向多瑙河的推進似乎刺激了阿努爾夫,他於896年加冕稱帝,並任命布拉斯拉夫(德拉瓦河和薩瓦河之間地區的統治者)[178]保衛整個潘諾尼亞。[179]897年或898年,莫伊米爾二世和斯瓦托普盧克二世(已故摩拉維亞統治者斯瓦托普盧克一世的兩個兒子)之間爆發了內戰,阿努爾夫也參與其中。[180][181][182]馬扎爾人在那些年的活動沒有被提及。[183]

與馬扎爾人有關的下一個事件是他們在899年和900年對意大利的突襲。[184]薩爾茨堡大主教迪特馬爾及其副主教的信件表明,阿努爾夫煽動他們攻擊了意大利國王貝倫加爾一世。[185]他們於9月2日在布倫塔河的一場大戰中擊潰了意大利軍隊,[186]並在冬季劫掠了韋爾切利和摩德納地區;但威尼斯總督彼得羅·特里布諾於900年6月29日在威尼斯擊敗了他們。[185]當得知阿努爾夫於899年年底去世後,他們從意大利返回。[187]

根據無名氏的說法。馬扎爾人在征服Gelou的特蘭西瓦尼亞前曾與Menumorut交戰。[188][189]隨後,馬扎爾人轉而進攻喀爾巴阡盆地中部的統治者薩蘭。[190][191]與無名氏相反,凱扎的西蒙記載了馬扎爾到來後與斯瓦托普盧克的戰鬥。[175]根據《插圖編年史》的戰鬥,由於鷹的襲擊,馬扎爾人在渡河後「靜靜地留在艾代爾夫,讓他們的畜群在那裡休息」。[192][175]

《匈牙利人事跡》保留了兩份獨立的馬扎爾人征服時領導人的名單。[193]無名氏提到了阿爾莫什、艾洛德、孔德、翁德(匈牙利語:Ónd)、陶什(匈牙利語:Tas)、胡鮑和泰泰尼,[194]而凱扎的西蒙與《插圖編年史》則列出了阿爾帕德、紹博爾奇、久洛(匈牙利語:Gyula)、厄爾什、孔德、萊爾(匈牙利語:Lél)和韋布爾丘(匈牙利語:Vérbulcsú)。[193][195]同時代或幾乎同時代的資料提到了阿爾莫什(君士坦丁七世)、阿爾帕德(修道士喬治的《編年史續編》與君士坦丁七世)、Liountikas(君士坦丁七世)和庫爾桑(修道士喬治的《編年史續編》)。[196]

根據《插圖編年史》的記載,阿爾帕德的父親阿爾莫什「在艾爾代利被殺,因而沒能進入潘諾尼亞」。[192][175]這暗示阿爾莫什是匈牙利人的宗教領袖,在馬扎爾人被佩切涅格人攻擊時,他犧牲了。[197]根據伊本·法德蘭和馬蘇第的說法,如果他的死亡實際上是人祭的結果,那麼他的命運就與可薩可汗的命運相似,後者也是在整個民族遭受災難的情況下被處死的。[175]

Remove ads

阿努爾夫之死使馬扎爾人擺脫了與東法蘭克的同盟。[198]在從意大利回來的路上,他們擴大了對潘諾尼亞的統治。[199]根據克雷莫納的利烏特普蘭德的說法,馬扎爾人在阿努爾夫之子童子路易於900年舉行的加冕禮上「聲稱自己擁有摩拉瓦人的國家,因為阿努爾夫曾藉助他們的力量征服了摩拉瓦人」。[200]《格拉多編年史》記載,馬扎爾人在摩拉瓦人從意大利撤軍後擊敗了他們。[201]此後,根據阿文蒂努斯的說法,馬扎爾人和摩拉瓦人結盟,一同入侵巴伐利亞。[202]然而,當時的《富爾達編年史》只提到馬扎爾人到達恩斯河。[203]

其中一支馬扎爾軍隊越過多瑙河,劫掠了北岸的土地,但巴伐利亞藩侯利奧波德於900年11月20日在帕紹和多瑙河畔克雷姆斯之間集結了軍隊。[202]他在恩斯河上建立了一座堅固的堡壘來抵禦馬扎爾人。[204]儘管如此,馬扎爾人還是占據了潘諾尼亞,成為了喀爾巴阡盆地的主人。[202]有學者認為Volokhi人和Volkhi人就是法蘭克人,《往年紀事》在描述馬扎爾人如何驅逐早先征服了潘諾尼亞斯拉夫人家園的「Volokhi人」或「Volkhi人」時,可能也反映了對這一事件的記憶。[200][205]其他歷史學家則將他們與弗拉赫人(羅馬尼亞人)[206]或古羅馬人[207][205]聯繫在一起。

長期以來,斯拉夫人定居在多瑙河畔,也就是現在馬扎爾人和保加爾人的土地上。這些斯拉夫人中的一些人分散在全國各地,並根據他們定居的地方被冠以相應的名字。……Volkhi人襲擊了多瑙河畔的斯拉夫人,在他們中間定居下來,並對他們施以暴力……馬扎爾人經過基輔,翻越現在被稱為匈牙利的山丘,到達第聶伯河後,他們在那裡安營紮寨。他們和波羅維茨人一樣是游牧民族。他們從東方出發,奮力翻越大山,開始與鄰近的Volokhi人和斯拉夫人作戰。因為斯拉夫人先定居於此,但Volokhi人搶占了斯拉夫人的領地。馬扎爾人後來驅逐了Volkhi人,搶奪了他們的土地,並在斯拉夫人中間定居下來,是他們屈服。從那時起,這片土地被稱為匈牙利。

901年,童子路易在雷根斯堡召開會議,提出針對馬扎爾人的進一步措施。[204]摩拉維亞使者提出兩國進行媾和,因為此時馬扎爾人在此期間劫掠了摩拉維亞。[204]901年4月,入侵克恩頓侯國的馬扎爾軍隊被擊敗,[209]阿文蒂努斯描述了同年利奧波德侯爵在菲莎河擊敗了馬扎爾人。[210]

Remove ads

总结

视角

摩拉維亞不復存在的日期尚不確定,因為沒有明確證據證明摩拉維亞在902年「作為一個國家存在」(斯皮內伊)或淪陷。[199]《阿勒曼尼亞編年史》中的一個簡短注釋提到了902年「在摩拉維亞與匈牙利人的戰爭」,在此期間「家園被征服」,但這段文字是模稜兩可的。此外,《拉費爾斯泰滕海關條例》提到了905年左右的「摩拉維亞市場」。[181]聖瑙姆所著《生平》講述了馬扎爾人征服摩拉維亞,並補充說,「沒有被馬扎爾人俘虜的摩拉維亞人逃到了保加利亞」。君士坦丁七世也將摩拉維亞的淪陷同馬扎爾人的入侵聯繫起來。[211]塞派什陶馬什村、德韋尼和現代斯洛伐克其他地方的中世紀早期城市中心及堡壘遭到破壞的時間可以追溯到900年左右。[212]

在斯瓦托普盧克一世……死後,他的兒子們維持了一年和平,然後衝突和叛亂降臨到他們身上,他們彼此發動了內戰。馬扎爾人來了,徹底摧毀了他們,占領了他們的國家,直到現在馬扎爾人仍生活在其中。那些倖存下來的民眾分散開來,逃往鄰國,逃往保加利亞人、匈牙利人和克羅地亞人,以及其他國家。

根據沒有記述摩拉維亞的無名氏的說法,馬扎爾人入侵了尼特拉地區,並在當地捷克統治者Zobor所在地附近的Zobor山上擊敗並殺死了他。[214]此後,無名氏繼續記述,馬扎爾人首先從「羅馬人」手中占領了潘諾尼亞,然後與格拉德及其軍隊交戰,這支軍隊由保加爾人、弗拉赫人和來自巴納特的佩切涅格人組成。[54]格拉德從他的公國割讓了幾個城鎮。[215]最後,無名氏記載了馬扎爾人和Menumorut之間的一項條約,[190]規定當地統治者的女兒應嫁給阿爾帕德的兒子佐爾坦。[216]麥卡特尼[217]認為,無名氏對Menumorut和格拉德的敘述基本上是11世紀早期關於格拉德的後代奧伊托尼的更晚報告的轉述。[218]相比之下,例如馬德賈魯堅持認為Galad、Kladova、Gladeš以及14世紀和16世紀在巴特納記錄的其他地名證明了對一位名叫「格拉德」的當地統治者的記憶。[219]

馬扎爾人到達貝加河地區,在那裡停留了兩個星期,同時征服了穆列什河到蒂米什河流域的所有居民,並將他們的兒子作為人質接收了。然後,他們繼續前進,來到蒂米什河,在福埃尼淺談旁紮營。當他們試圖跨過蒂米什河時,格拉德……那個國家的王子,帶着一大群騎兵和步兵,在庫曼人、保加爾人和弗拉赫人的支持下,來反抗馬扎爾人。……上帝帶着祂的恩典走到馬扎爾人面前,祂給了他們一場偉大的勝利,他們的敵人像在收割者面前的一捆捆乾草一樣倒在他們面前。在那場戰鬥中,兩個庫曼人的公爵和三個保加爾人的王公被殺。他們的公爵格拉德逃脫了,但他所有的軍隊都像火焰前的蠟一樣融化,在劍鋒上被摧毀了。……正如我們上面所說,格拉德王子因為害怕馬扎爾人而逃跑了,進入了科溫城堡。……他派人前去與馬扎爾人議和,並處於自己的意願,送出了城堡和各種禮物。

作為征服喀爾巴阡盆地後的一個重要事件,巴伐利亞人謀殺庫爾桑被較長版本的《聖加侖編年史》《阿勒曼尼亞編年史》和《艾恩西德爾恩編年史》記錄下來。[221]前者將事件置於902年,而其它的則將時間定在904年。[221][222]這三部編年史一致指出,巴伐利亞人以談判和平條約為接口邀請馬扎爾領導者共進晚餐,並背信棄義地暗殺了他。[223]克里斯托和其他匈牙利歷史學家認為,馬扎爾人地雙重領導隨着庫爾桑德去世而終結。[224][225]

904年,馬扎爾人經由從潘諾尼亞通往倫巴第的所謂「匈牙利人之路」入侵意大利。[226]他們作為意大利國王貝倫加爾一世的盟友來到這裡,[222]對抗他的競爭對手普羅旺斯國王瞎子路易。馬扎爾人摧毀了路易此前在波河沿岸占領的土地,這確保了貝倫加爾一世的勝利。貝倫加爾一世允許馬扎爾人劫掠所有此前接受對手統治的城鎮,[226]並同意每年支付約375公斤白銀的貢品。[222]

《聖加侖大編年史》中提到,薩爾茨堡大主教迪特馬爾與弗賴辛主教烏托及瑟本的扎卡里一起於907年7月4日在Brezalauspurc與馬扎爾人進行了一場「災難性的戰鬥」,他們戰敗了。[227]同時代的其他資料補充道,巴伐利亞的利奧波德侯爵和19名巴伐利亞的伯爵[222]也在這場戰鬥中陣亡。[227]大多數歷史學家(包括恩格爾、[186]毛考伊[228]和斯皮內伊)將Brezalauspurc與普雷斯堡(今斯洛伐克布拉迪斯拉發)相提並論,但一些研究人員(例如Boba和Bowlus)認為它可以指代布拉斯拉夫在潘諾尼亞佐洛河畔的堡壘莫薩堡。[229][230]馬扎爾人的勝利阻礙了東法蘭克在接下來的幾十年內向東擴張的企圖,[229]並為馬扎爾人自由劫掠該王國的大片領土開闢了道路。[186]

Remove ads

結果

匈牙利人定居在喀爾巴阡盆地的低地地區,沿多瑙河、蒂薩河及其支流而居,[231]使他們能夠繼續其半游牧的生活方式。[232]直接的結果是,他們的到來「在西斯拉夫人和南斯拉夫人之間楔入了一個非斯拉夫的楔子」。[166]法恩指出,匈牙利人從黑海草原西部地區的撤離削弱了他們原先的盟友可薩人,這也促成了可薩帝國的崩潰。[166]

在「征服土地」之後的幾個世紀裡,匈牙利社會在諸多領域(包括畜牧業、農業和宗教)經歷了根本性的變革。這些變化反映在大量從當地斯拉夫人借用的詞彙中。[234][235]匈牙利語中大約有20%的詞彙源自斯拉夫語,[236]包括表示羊圈(akol)、軛具(iga)和馬蹄鐵(patkó)的詞語。[233]同樣,匈牙利語中有關蔬菜、水果及其他栽培植物的名稱,以及許多與農業相關的術語,也都是斯拉夫語借詞,例如káposzta(「捲心菜」)、szilva(「李子」)、zab(「燕麥」)、széna(「乾草」)和kasza(「鐮刀」)。[233][235][237]

匈牙利人在新家園的邊境地帶留出了廣闊的馬克(即所謂的gyepű),以作為防禦用途。[238]在喀爾巴阡盆地的這一最東部地區,最早被歸屬為匈牙利戰士的墓葬——例如在錫克、圖爾達和錫比烏鹽礦鎮——集中分布在特蘭西瓦尼亞的鹽礦附近,位於小索梅什河和穆列什河流域一帶。[239]同時,戰士們也駐紮在喀爾巴阡山以東的前哨中,這從在克雷洛斯、普熱梅希爾、蘇多瓦維什尼亞、格羅澤什蒂、普羅博塔和泰伊等地出土的10世紀墓葬中可見一斑。[240]匈牙利人對其東部鄰居佩切涅格人的畏懼,可以從拜占庭皇帝君士坦丁七世的記載中得到印證:一位拜占庭使者試圖說服匈牙利人攻擊佩切涅格人卻未能成功。[241]匈牙利人明確表示他們無法與佩切涅格人作戰,因為「他們人多勢眾,還是魔鬼的孽種」。[241][242]

匈牙利人沒有攻擊其東方的敵人佩切涅格人和保加爾人,而是多次向西歐發動突襲。[228]例如,他們於908年劫掠了圖林根和薩克森,909年和910年襲擊了巴伐利亞和施瓦本,912年又侵擾了施瓦本、洛塔林吉亞和西法蘭克。[229]儘管拜占庭一部聖喬治傳記提到佩切涅格人、「默西亞人」和匈牙利人於917年聯合進攻東羅馬帝國,但該記載的可信性尚未得到證實。[243]匈牙利人似乎是在943年首次襲擊東羅馬帝國。[244]然而,955年在萊希菲爾德之戰中的失敗「終結了他們對西方的劫掠」(康特勒語),而在970年於阿耳卡狄烏波利斯之戰中敗給東羅馬之後,他們也停止了對東羅馬的掠奪。[245]

匈牙利的統治者們認識到,他們那種部分依賴對定居民族進行劫掠的傳統生活方式已難以為繼。[96]萊希菲爾德和阿耳卡狄烏波利斯之戰中的失敗,加速了匈牙利人向定居生活方式的轉變。[245]這個過程最終以匈牙利首領伊什特萬於1000年和1001年加冕為匈牙利第一位國王而達到頂點。[246]

Remove ads

來源

東羅馬帝國的作者是最早記錄這些事件的人。[247]其中最早的作品是皇帝利奧六世的《戰術》,成書於約公元904年,記述了894年至896年間的拜占庭—保加利亞戰爭——這一軍事衝突直接發生在匈牙利人離開東歐大草原之前。[248]幾乎同期的敘述[247]也見於修道士喬治所續寫的《編年史續編》中。[249]然而,最為詳盡的記載則出自《帝國行政論》,[250]該書由君士坦丁七世主持編纂,完成於951或952年。[251]

由加洛林帝國繼承國的神職人員撰寫的著作,也敘述了與匈牙利人征服密切相關的事件。[247]其中最早的是《富爾達編年史》,其內容止於901年。[252]薩爾茨堡大主教迪特馬爾一世於900年致教宗若望九世的一封信中也提到了入侵的匈牙利人,但這封信常被認為是一份偽造文書。[253]普呂姆的雷吉諾約在908年編纂的《世界編年史》中,[254]僅在「889年」一條下總結了他對匈牙利人的全部了解。[253]另一本有價值的資料是克雷莫納的利烏特普蘭德於約960年撰寫的《報應錄》。[177][255]而16世紀的歷史學家約安尼斯·阿文蒂努斯則提供了一些其他著作未曾記載的信息,[256]這表明他可能使用了現已佚失的資料,[256][257]然而他的著作並不被視為可靠的史料來源。[146]

一部以古教會斯拉夫語編寫的聖人傳記集保存了關於894年至896年拜占庭-保加利亞戰爭的目擊記載。[258][259]《聖瑙姆傳》初稿成書於約924年,[211]提供了幾乎與事件同時代的資料,記述了由於匈牙利人入侵導致大摩拉維亞覆滅的情況,儘管該傳記現存最早的抄本僅可追溯至15世紀。[259]類似地,一些成書較晚的手稿(最早的寫於14世紀)保存了《往年紀事》的文本,該史書完成於1113年,[260]所載內容依據更早的拜占庭與摩拉維亞[261]史料。[260] 據卡萊爾·艾爾默·麥卡特尼所言,匈牙利人最初以「民歌和敘事歌謠的形式」保存重大事件的記憶。[262]最早的本地編年史成書於11世紀末,[263]現存多個變體,其原始版本在中世紀期間曾多次被擴展和重寫。[264][265]例如,14世紀的《插圖編年史》便包含了11世紀編年史中的文本。[264][266]

無名氏所撰的《匈牙利人事跡》,成書於公元1200年之前,[267]是現存最早的本地編年史。[266][268]然而,據麥卡特尼所言,這部作品是「所有早期匈牙利文本中最具誤導性」的例子,其中包含了大量無法通過同時代史料加以證實的信息。[269]大約在1283年,匈牙利王室宮廷神父凱扎的西蒙撰寫了下一部留存至今的編年史。[266]他聲稱匈牙利人與曾征服過喀爾巴阡盆地、來自亞洲草原的匈人有着密切關係。[270]因此,在他的敘述中,匈牙利人的入侵實際上是同一民族對同一片土地的第二次征服。[266]

在匈牙利人征服喀爾巴阡盆地後的數十年間,一種融合早期文化的新型文化——「比耶洛布爾多文化」在整個喀爾巴阡盆地廣泛傳播,其典型特徵是具有代表性的飾品,如S形耳環。[271][272]在「比耶洛布爾多」墓葬中幾乎沒有與馬有關的考古發現,這是這些墓地的另一顯著特徵。[236]通過出土的錢幣推斷,最早的「比耶洛布爾多」文化遺存可追溯至10世紀中葉君士坦丁七世統治時期。[273]該文化的早期墓地曾在多個地點被發掘,例如匈牙利的拜賴門德和瓊格拉德,斯洛伐克的德溫和拜舍諾沃,羅馬尼亞的皮盧和摩爾多韋內什蒂,以及克羅地亞的武科瓦爾和克洛什塔爾-波德拉夫斯基。[274]

征服喀爾巴阡盆地的第一代匈牙利人的墓葬已在當地被確認,但在東歐大草原地區出土的可明確歸屬為匈牙利人的墓地不到十處。[275]大多數匈牙利墓地包含25至30座土葬墓,但也常見單獨埋葬的情況。[276][277]成年男性(有時也包括女性和兒童)[278]常與馬的部分遺骸、馬具或其他象徵馬匹的物品一同下葬。[49][279]墓葬中還出土了雕飾銀帶、配有金屬飾板的佩囊、梨形馬鐙和其他金屬製品。[280]其中許多器物在當時烏拉爾山脈東西兩側的考古文化(如庫什納連科沃文化)以及東歐大草原的多民族「薩爾托沃-馬雅克文化」[278]中都可見到相近的樣式。[281]9至10世紀的大多數墓地集中分布於上蒂薩河地區以及拉布河和瓦赫河沿岸平原,[282]但早期的小型墓地也在特蘭西瓦尼亞的科洛日瓦爾、毛羅什貢巴什等地被發現。[283]

一項發表於2008年3月《人類遺傳學年鑑》的基因研究分析了4份10世紀的樣本,其中兩份攜帶了北歐亞父系Y染色體單倍群N1a1-Tat(「先前稱為Tat或N1c」,即M46)。[284]2009年的另一項研究則分析了潘諾尼亞盆地出土的31匹古代馬的線粒體DNA變異,其中17匹屬於阿瓦爾時期,14匹屬於匈牙利征服時期。研究指出:「阿瓦爾馬的基因序列高度異質,與包括北俄的圖瓦馬和維亞特卡馬在內的東方馬種密切相關……相比之下,早期匈牙利馬與汗血馬和挪威峽灣馬之間存在相對密切的關係。(而且)至少在高品質馬匹層面,我們的研究結果表明,9世紀末匈牙利征服所帶來的民族更替,也伴隨着喀爾巴阡盆地馬匹品種的更迭。」[285]2011年的一項研究則考察了來自10至11世紀的23位貴族和平民的乳糖耐受性基因多態性,發現該時期人群的乳糖耐受性頻率較低,「與今天烏拉爾語系民族(如漢特人、曼西人和馬里人)以及某些中亞和突厥人群的情況高度一致」。此外,研究還對征服時期的匈牙利人進行了線粒體DNA檢測,發現其群體中存在六種主要的線粒體單倍群(H、U、T、N1a、JT、X),而同期平民群體中也存在六種單倍群(H、HV、M、R、T、U),其中包括部分亞洲起源的類型(如N、M和U4)。[286]

一項於2016年9月發表在《科學報告》上的綜合古遺傳學研究,分析了76份匈牙利征服時期樣本的線粒體DNA。研究顯示:「西歐亞單倍群(H、HV、I、J、K、N1a、R、T、U、V、X、W)占77%,中亞和東亞單倍群(A、B、C、D、F、G、M)占23%。」研究結論指出:「語言學上記錄的芬蘭-烏戈爾根源,以及歷史記載中的突厥與中亞移民潮,都可能在征服者的基因構成中留下了遺傳印記。」[287]同年,《分子遺傳學與基因組學》期刊發表了一項針對17份第一代匈牙利征服者墓地樣本的研究,結果顯示:「最常見的線粒體單倍群是B,加上單倍群A,表明約30%的考羅什人在基因上與中亞和東亞有關。大多數單倍群(H、U、T、J、X)具有歐亞大陸起源,但值得注意的是,兩位個體屬於子單倍群H6,這也可能表明其具有亞洲聯繫……首領(樣本11)的X2f母系單倍型尤其值得關注,因為這一單倍型很可能源自南高加索地區。」同時,只有四個個體測得Y染色體單倍群(兩人是I2a,兩人是R1b,均為歐洲常見類型)。[288]2018年10月,《PLOS One》發表了一項研究,分析了與征服者相關的10世紀墓葬中個體的線粒體DNA。研究發現,他們的母系譜系大多可追溯至東歐大草原的波塔波夫卡、斯魯布納亞和波爾塔夫卡文化,而約三分之一的母系則可追溯至內亞,可能來源於亞洲斯基泰人或匈奴。征服者的線粒體DNA與伏爾加韃靼人之先祖——烏古爾-保加爾人最為接近。研究顯示,征服者與其他芬蘭-烏戈爾民族之間並無顯著的遺傳聯繫;同時,他們對現代匈牙利人基因庫的貢獻也不大。[289]2021年的一項研究分析了202份10–11世紀喀爾巴阡盆地普通人群的母系譜系,並與征服者精英群體進行了比較。研究指出:「普通人群的單倍群構成與精英群體顯著不同,並且與精英群體相對,普通人群在遺傳上與歐洲族群聚類。同時,可檢測到的子單倍群共享現象表明精英與普通人之間存在基因混合。10–11世紀的普通人群很可能主要代表喀爾巴阡盆地的本地居民,他們與包括匈牙利征服者在內的東部移民群體發生了基因交流。」[290]

一項於2019年11月發表在《科學報告》上的遺傳學研究分析了29位喀爾巴阡盆地匈牙利征服者的遺骸。研究發現,他們大多數攜帶西歐亞起源的Y染色體單倍群,但至少有30%屬於東歐亞及廣義歐亞單倍群(包括N1a-M2004、N1a-Z1936、Q1a 和 R1a-Z2124)。他們的父系遺傳成分中西歐亞血統的比例高於母系成分中的西歐亞比例。在現今人群中,這些征服者的父系血緣與巴什基爾人最為接近。研究還發現,若干社會地位較高的征服者個體擁有I2a1a2b單倍群。該單倍群起源於歐洲,現今在南斯拉夫人中尤為常見。研究中觀察到征服者具有多種體貌特徵,一些個體擁有金髮和藍眼,也有個體攜帶東亞混合遺傳成分。該研究還分析了三份來自5世紀喀爾巴阡盆地的匈人遺骸樣本,結果表明這些匈人樣本在遺傳上與征服者存在相似性。總體來看,匈牙利征服者似乎是一個新近形成的異質群體,融合了歐洲、亞洲及歐亞大陸的諸多成分。[291]同年,該期刊還發表了一項關於單倍群N3a4-Z1936的研究,這一單倍群在現代匈牙利人中仍有極低頻率出現。研究顯示,匈牙利支系(N-B539/Y13850)約在4000–5000年前從其姊妹分支N3a4-B535中分化,而後者如今在東北歐的烏戈爾語族群體中較為常見,這一時間框架與烏戈爾語支的分化時間一致。在N-B539/Y13850+支系層級,研究確認了匈牙利人與現代烏戈爾語使用者(曼西人和漢特人,經由N-B540/L1034)以及突厥語使用者(巴什基爾人和伏爾加韃靼人,經由N-B540/L1034與N-B545/Y24365)之間共享父系譜系。[292]

一項於2020年1月發表在《考古與人類學科學》的遺傳學研究,分析了19位匈牙利征服者男性遺骸的基因。這些征服者攜帶多種不同的單倍群,展現出與突厥民族、芬蘭-烏戈爾民族以及斯拉夫民族的遺傳聯繫。其中超過37%的個體攜帶單倍群N3a-L708的不同類型,主要包括N3a4-Z1936、N3a4-Z1936 > Y13850、N3a4-Z1936 > Y13850 > L1034,以及較少的N3a2-M2118(該類型現今常見於雅庫特人)。這些證據表明,這些征服者具有烏戈爾血統,並可能使用烏戈爾語。[293]同年,《科學報告》發表了一項涉及烏拉爾山西麓地區36份樣本和9位匈牙利征服者的考古遺傳與考古學聯合研究。研究確認了通過共同的古代族群,匈牙利征服者的父系單倍群N-Z1936(尤其是其下游分支N-B545/Y24365)和母系單倍群N1a1之間的遺傳聯繫。結合考古學、歷史文獻和語言學資料,研究指出匈牙利人的故鄉「很可能位於南東烏拉爾地區,即庫什納連科沃文化傳播的區域,該地的洛莫瓦托沃文化與涅沃利諾文化在考古學上與古代匈牙利人相關聯」。[294]

一項於2020年7月發表在《歐洲人類遺傳學雜誌》上的遺傳學研究,分析了匈牙利阿爾帕德王朝後裔——國王貝拉三世及另一位身份未明、編號為「II/52」或「HU52」的阿爾帕德家族成員的骨骼遺骸,這些遺骸出土於塞克什白堡王室聖殿。研究確定,阿爾帕德家族的男性譜系屬於Y染色體單倍群R1a的一個支系:R-Z2125 > R-Z2123 > R-Y2632 > R-Y2633 > R-SUR51。該支系在現代最接近的匹配者中發現於阿的里-烏拉爾地區的48名巴什基爾人(來自巴什科爾托斯坦共和國布爾姜區與阿布澤利洛沃區),以及1名來自塞爾維亞伏伊伏丁那的個體。阿爾帕德家族成員與這名塞爾維亞個體共享數個特有的SNP(單核苷酸多態性),構成了一個新的亞支:R-SUR51 > R-ARP。而該塞爾維亞個體還具有額外的私有SNP,進一步分化為R-ARP > R-UVD。這意味着他是阿爾帕德家族的後代,其分支大約形成於900年前。根據R-Y2633單倍群的地理分布、出現頻率及共祖時間估算,該王朝的遠祖起源於約4500年前的阿富汗北部地區;而R-ARP與其最接近親屬——阿的里-烏拉爾地區的巴什基爾人之間的分化時間約為2000年前。此外,由於N-B539單倍群在匈牙利人與巴什基爾人之間的分化也估算為約2000年前,這進一步印證了一個推論:擁有烏戈爾與突厥血統的匈牙利人祖先,約在公元前1世紀左右離開阿的里-烏拉爾地區,開始了一場遷徙,並最終在喀爾巴阡盆地定居。[295]

一項於2022年5月發表在科學期刊《當代生物學》上的考古基因組學研究分析了匈牙利征服時期與早期阿爾帕德時期(10至11世紀)共113位個體的遺骸,其中包括來自10世紀匈牙利精英墓地的48位個體,以及65位普通人墓地的個體。根據常染色體分析,研究發現匈牙利征服者精英的核心基因組成可建模為約50%曼西人類似成分、約35%薩爾馬提亞人類似成分、以及約15%匈人/匈奴類似成分。研究推測,曼西人與薩爾馬提亞人之間的混合事件發生在公元前643至前431年間,地點為南烏拉爾地區;而曼西人與匈人之間的混合則發生在公元217至315年間。不過,大多數個體的遺傳結構可以簡化為兩種組分的混合模型:「Conq_Asia_Core」(征服者亞洲核心)與「Eur_Core」(歐洲核心)。在Y染色體單倍群方面,精英男性個體攜帶了一系列東亞單倍群,包括N1a、D1a、C2a,其中Q1a和R1a-Z94則被視為匈奴相關血統的標誌,並且這些類型通常伴隨着亞洲母系單倍群。值得注意的是,I2-Y3120的下游支系幾乎僅出現在精英階層中,且「經常伴隨亞洲母系單倍群」,這表明I2a1a2b1a1a可能更多地代表了外來移民,而非本地人口。此外,研究還發現:一種「原始烏戈爾」基因庫出現在青銅時代,由梅若夫斯卡亞文化與恩加納桑人混合形成,這一發現在遺傳學與語言學證據之間建立了聯繫,支持了烏戈爾語族的深層共同起源假說。[296] 另一項於2022年發表的研究綜合分析了以下人群的古代基因數據:來自西西伯利亞(6至13世紀)的原始鄂畢-烏戈爾人、征服前時期以及阿的里-烏拉爾地區(6至14世紀)的匈牙利人先民及其鄰近人群。研究強調,匈牙利征服者與鐵器時代薩爾加特文化之間存在密切聯繫。他們祖先最早的定居痕跡可以在東烏拉爾與西南西伯利亞西部地帶被發現,其範圍由托博爾河、額爾齊斯河與伊希姆河劃定。這些人群隨後越過伏爾加河,並於9世紀初遷至黑海以北地區。儘管語言學模型和年代學估算認為匈牙利人與鄂畢-烏戈爾人約在1500–2000年前就已分化,但研究指出,在西西伯利亞兩者長期近鄰的情況下,「匈牙利人的祖先與原始鄂畢-烏戈爾人之間幾乎沒有或完全沒有生物學聯繫」。研究還指出,在喀爾巴阡盆地,新遷入者與本地人口的基因混合直到10世紀下半葉才開始。此外,遷入者中男性與女性一同到來,部分來自東方的母系譜系仍然在該地區保存至今。匈牙利征服者的主要父系單倍群是N型,占比達36.8%。該類型在現代匈牙利人群中雖已大幅減少,但仍保有6.1%至1%不等的殘存比例。[297]

藝術表現

對這一歷史事件最著名的藝術再現是《匈牙利人的到來》或稱費斯蒂全景畫(Feszty-körkép),這是一幅由匈牙利畫家費斯蒂·阿爾帕德及其助手創作的大型環形全景畫。該畫作於1894年完成,為紀念匈牙利人征服喀爾巴阡盆地一千周年。[298]自1995年匈牙利征服1100周年紀念以來,這幅畫被永久陳列於匈牙利歐普斯陶塞爾國家遺產公園。另一位著名匈牙利畫家蒙卡奇·米哈伊也曾以《征服》為題,描繪了這一歷史場景,該作品創作於1893年,為匈牙利議會大廈而作。

另見

腳註

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads