热门问题

时间线

聊天

视角

鷹角龍屬

鸟臀目的一属爬行动物 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

鷹角龍屬(屬名:Aquilops)是一屬早期植食性角龍類恐龍,生存於大約1.08億到1.04億年前早白堊世的北美,模式種為美洲鷹角龍(A. americanus)。

Remove ads

敘述

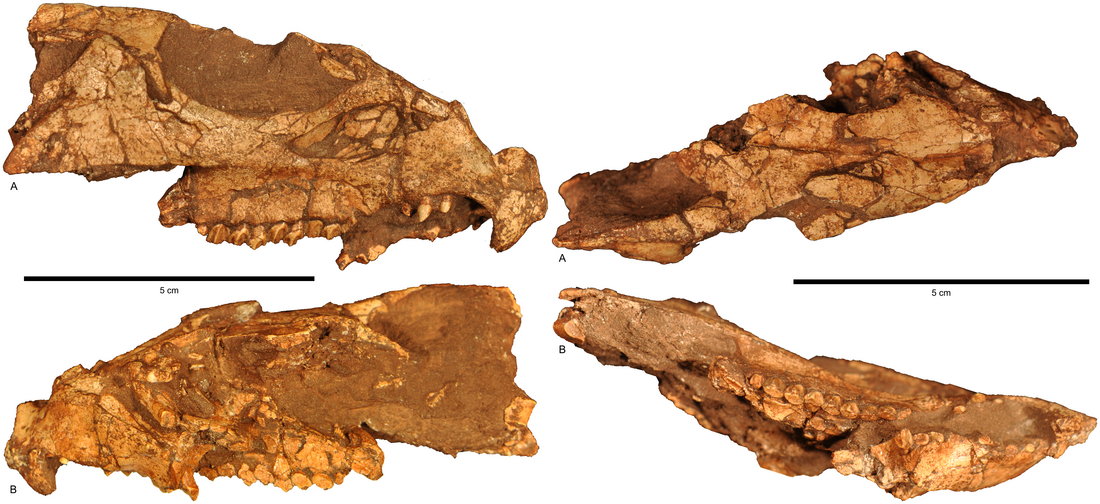

顱骨長84.2毫米,顯示正模標本可能並非來自一具成年個體。與相關物種的比較表明,其長度可能為成體的60%。[1]馬特·威德爾估計成年鷹角龍體長為60厘米,重1.5公斤。[1]

作者建立了該屬的幾個獨有衍征:喙(rostral)或鼻喙(snout beak)的骨質核心向下彎曲,頂部有拱形龍骨(keel),前面有一突起;側視圖中,齒列(tooth row)前方的上顎輪緣(upper jaw rim)超過其凹面總長度;眶前窗長度是其寬度兩倍,有一個尖尖的後部,位於眼窩下方。[1]

發現與命名

1997年,古生物學家斯克特·麥德森(Scott Madsen)在蒙大拿州南部卡本縣發現了一些零散化石和部分顱骨。進行標本準備工作時,其被假設為來自一隻西風龍,然而,麥德森後來發現這些化石屬於一個新物種。[2]

2014年,模式種美洲鷹角龍(Aquilops americanus)由安德魯·法克(Andrew Farke)、W·戴斯蒙·馬克斯威爾(W. Desmond Maxwell)、理查德·L·塞費利(Richard L. Cifelli)和馬特·J·威德爾(Matt J. Wedel)命名、敘述。屬名取自拉丁語aquila(「鷹」)和希臘語ὤψ/ops(「面孔」),意為「老鷹面部」,指其鼻部形狀;種名americanus指其代表了美洲發現的第一種分類明確的基礎新角龍類。[1]

正模標本OMNH 34557發現於克洛夫利組,年代為阿爾比階中期至晚期,含部分帶有下顎的顱骨,來自一隻幼龍,顱後和上顎是主要的缺失部位。[1]這一標本是在1997年由國家地理學會支持並由塞費利指導的一次探險中發現的。

Remove ads

分類學

鷹角龍被放置在新角龍類中。系統發育分析表明,其演化位置相當基礎,在進化樹中位於纖角龍之下,只有遼寧角龍比這一物種更原始。其處在更衍生的位置,例如作為一種纖角龍科或原角龍科的可能性較小,且不太可能是角龍科。標本是亞成體的事實可能扭曲了這些結果,因為青少年個體通常表現出一些「基礎」特徵。然而,在修正了這些可能發生變化的特徵之後,得到的演化樹基本上與前者一樣。其所在的比鸚鵡嘴龍科更衍生的角龍類演化支被稱為「新角龍類」,新角龍類在亞洲進化,因為北美基底新角龍類的存在被視為是早白堊世晚期遷徙事件的一個跡象,而鷹角龍的祖先則是從亞洲「入侵」北美。後來兩次這樣的事件會發生在晚白堊世早期。 [1]

| 頭飾龍類 Marginocephalia |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

參見

- 2014年古生物學研究

- 新角龍下目

- 角龍類研究歷史

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads