热门问题

时间线

聊天

视角

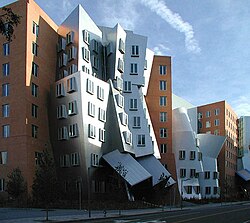

麻省理工學院校園

在馬薩諸塞州劍橋市的校園 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

麻省理工學院校園坐落在美國馬薩諸塞州劍橋市的一片168-英畝(68-公頃)的土地上。校園在查爾斯河流域北部,就在麻省波士頓後灣社區正對面,跨度大約為一英里(1.6公里)。

此條目翻譯自其他語言維基百科,需要相關領域的編者協助校對翻譯。 (2012年9月1日) |

校園有幾十棟建築物,代表着隨歷史變遷出現的不同建築風格和校園側重點的偏移。MIT建築史大致可分為四個時代:波士頓校區,二戰前的新劍橋校區,「冷戰」時期的發展,冷戰後的建築。每個時代都有獨特建築來區分,這些建築代表着新古典主義,現代主義,粗野主義,解構主義風格,在另一方面,這些風格也表現出了對極簡主義和繁華點綴(embellished exuberance)的追求。

校園結構

參閱MIT在線地圖[1],或者下載可打印版[2],可以更容易地了解MIT校園地理結構。 MIT提供下載校園的無障礙地圖,有助於行動不便的遊客,和帶有沉重負載的遊客。[3]

1-10號大樓(除9號大樓外)是最初的主校區,有大穹頂的10號建築是儀式上的主入口。真正的街道入口則從麻省大道77號通向7號大樓大廳——「無盡長廊」西端,此長廊形成主建築群的東西向中軸線。1-8號大樓對稱地排列在10號樓兩側,奇數在西,偶數在東。一般來說,離中心校區的距離越遠,大樓標記的數字越大。

東側主校區有許多個「6」,是因為幾個相連的建築都以數字6結尾(6,16,26,36,56,66,36號樓跨過馬路連接46號)。「30幾」系列大樓沿主校區北側的瓦薩大街(Vassar Street)分布。艾姆斯街(Ames Street)東側 的建築以E 為前綴(如E52,斯隆大樓);馬薩諸塞大道西側 的建築則以W 開頭(如W20,Stratton學生中心)。

在和瓦薩大街平行的鐵軌北側 的大樓前綴為N ,NW 用於標記同時在麻省大道西側的大樓。在校區的最西側有個獨棟大樓標記為「WW15」,這大概是為了避免給大樓名稱分配3個數字的緣故。前綴NE 實際是用於主街(Main Street)北側的建築,因為就算是在標記為N 的大樓的北側的樓,也會被標記為NE 。

非常遠離主校區的大樓前綴為OC ,代表off campus (離校)。沒有大樓被標記為S ,因為園區南端與查爾斯河相接。

門牌號用「-」來附着在大樓號後面(比如26-100房為26號大樓一樓的一個大禮堂),藉此來確定大樓內的特定房間。門牌號的首數字表明了樓層號,0 開頭的樓層則表示地下室的位置。

用數字來確定大樓的方法是MIT的一個傳統。雖然有人嘲笑道這是「工程思維」的表現,並指它為「使外來人暈頭轉向的系統」,但是此系統還是有邏輯的,它使得MIT社區成員快速定位之前看到過的教室。[4]與此大樓識別系統相對的是附近的哈佛大學,在哈佛大學裡,知道「Maxwell-Dworkin」 的位置無助於定位「Claverson」和「Larsen」,無論有多少年的經驗,一個人要麼就知道這些位置,要麼則完全沒有概念。MIT編號系統指導之下,就算是從沒去過NW95號大樓,社區成員也可以大致知道大樓的位置。如果使用MIT大樓標記系統,就算是將來在劍橋市政廳旁邊建個附屬樓,學生甚至也可以直接推出這個大樓的號碼。

許多MIT建築都有名字,可以在地圖上看到,或者有些就刻在入口處,鑄在銅匾上或者寫在玻璃窗上。許多建築的名字比較出名(如「克雷斯吉禮堂」(Kresge Auditorium)),而甚至有些單個房間都用數字標了出來(如W16-100)。有些地點則雙名稱同時使用(如以門牌號「10-250」出名的「Huntington大廳」,該禮堂位於10號樓大穹頂下的二樓)。大樓名字可以從在線地圖或者下載地圖上得知。[1][2]

房間的編排和命名有幾處地方有些小的改進,調整,例外,這給冷知識競賽,和推測冒充者提供了素材。學生編寫的MIT指南——如何玩轉MIT(HowToGAMIT) 用了幾乎四頁紙的小字說明來交代MIT地理的細節。[5]

Remove ads

波士頓理工時期(1865-1910)

經過幾十年,波士頓後灣社區從查爾斯河沿岸的填埋沼澤中恢復出來。波士頓市保留了教堂,博物館,社區建築的位置。北邊被Newbury街,南邊被Boylston街,東邊被Berkeley街,西邊被Clarendon街劃定的一塊區域,被授予給波士頓自然歷史協會和麻省理工。

威廉·G·普雷斯頓(William G. Preston)在此地設計了三個大樓(參看左側1905年地圖),不過原來計劃的「MIT博物館」沒有設立。自然歷史協會大樓,於1862年完工,占據了東部的第三個大樓,朝向Berkeley街。後來被稱為羅傑斯(Rogers)大樓的MIT建築,占據了中心,面朝Boylston大街。由於內戰,大樓推遲到1865年才開放。[6] 五層樓的羅傑斯大樓以「宏大的科林斯式四柱門廊」為特色,仿照了惠靈頓公爵重新設計的阿普斯利邸宅。

隨着新學校,院系,實驗室的建立,這塊空間顯得不夠用了。1886年,五層樓(起初)的弗朗西斯·阿馬薩·沃克紀念大樓(Walker Memorial building)建立在羅傑斯大樓的西側空地上,內設物理,化學院系。這個原來的沃克紀念樓,由Carl Fehmer設計,它與周邊時髦的建築相比,則凸顯了壓抑,工業的拱形主題。[6] 如同Jarzombek所說,「這種風格的選擇,即便是對於一片傑出市區的地方,也必然看得出,是MIT的作風,是它對發揚科學專業理想的宣言。」[6] 更多的附屬樓,都被起了實用類的名字——「工程大樓A,B和C」,這些樓都採用工業風格設計,工程大樓建造於1889年和1900年之間,三一教堂南側。[7]

MIT在1916年搬到劍橋市後,1939年原來的羅傑斯和沃克大樓最終被拆毀,後被用於建造新英格蘭相互人壽保險公司大樓。[8] 它們的姐妹建築,自然歷史協會大樓得以延續至今,是因為自它原來的租戶在1951年搬到現在的波士頓科學博物館的位置之後,迎來了一批零售商店。原來工程附屬樓所在的街區,現在為矗立着約翰·漢考克大廈。所以,原來的地址上,幾乎沒有留下還是「波士頓理工」時的MIT實質遺蹟。

而後,羅傑斯和沃克的名字重新回到了新的MIT大樓上(分別為7號和50號樓),這兩棟樓分別於1939,1916年豎立在查爾斯河對面。

Remove ads

新理工時期(1910-1940)

到了世紀之交,實驗室,辦公室,住房,學聯對空間的需求超過了現在上流後灣社區可用的土地,後灣房地產價格已急劇增長。其他在芝加哥和匹茲堡的理工學院,和莫里爾贈地大學法案下成立的州立大學,和哈佛,普林斯頓,哥倫比亞,斯坦福之類的私立大學,因為公園式的校園內安置了大型現代實驗室,於是都收窄了和MIT早期基於實驗室教育的領先地位。[6] MIT多次抵住了哈佛校長查爾斯·威廉·艾略特的合併學校的提案,而且,理查德·C·麥克勞林校長在1909年當選後,開始尋找重建學院的新址。

劍橋市一塊50-英畝(200,000-平方公尺)的土地最終被選定來建設新校區,這塊地是從查爾斯河恢復而來的,處於髒亂的工廠和分租房屋之中。托馬斯·科爾曼杜邦,MIT化學系畢業生,在校長答應第一棟大樓用於化學的承諾下,捐贈了50萬美元用作土地購買。[9] 該地毗鄰馬薩諸塞大道(在哈佛橋上跨過查爾斯河),大道沿路的波士頓一側有許多新建的新古典主義建築,如Langdell大廳,基督教科學派中心,和在波士頓一側的交響樂堂,MIT的新劍橋市校園將會與這些建築競爭。[10] 用麥克勞林的話來說,「我們有極好的土地和機會,但是我們的設計任務並不會因波士頓的大好前程而變得容易」。[10]

Remove ads

早期校園的提議來自於謝普利,魯坦和柯立芝建築公司,建築學家斯蒂芬·蔡爾德,建築學家康斯坦-德西雷·德斯普拉德爾,水利工程師約翰·李普利·弗里曼。謝普利公司和察爾德最初計劃將喬治亞復興風格,L形,以及磚造建築設置在對稱的草地林蔭道或者方草地周圍,就像當時剛完工不久的哈佛醫學院。但是這種尺寸不適合用來做工業研究。德斯普拉德爾的美術學院派風格提議將學術、研究、住宅活動的校區分開,但是這種世博會風格布局會使實驗室空間不足。雖然他後來的重設計解決了實驗室空間問題,但是居住區十分逼近,空間不足,而且費用昂貴。[11]

1912年Despradelle猝死後,Freeman的「7號研究」被推到台前。他基於泰勒主義的提議為「五分之一建築(外觀)和五分之四的工業工程(實用)。」(one-fifth architecture and four-fifths a problem of industrial engineering)他提意將所有院系建築相連接,以避免出現學術封地,和在惡劣天氣下提供保護,並且,通過建造大型一百萬平方英尺(9.2903公頃)的,包含有行政,教學,研究功能的大樓,來使得之更有規模效率。計劃中的五層樓建築相似於一個大「E」,底部和河流對齊,並有「帶有迴廊」的庭院和一個三角形牆的多立克外表。Freeman反對使用石牆,並建議使用鋼筋混凝土,這在當時被認為是又貴又非常規的材料。麥克勞林校長和MIT執行委員會希望僱傭一個穩重的建築師而非一個野心勃勃的工程師來設計校園,並且只短暫地留住了Cass Gilbert,之後Freeman與Gilbert的衝突迫使他離開。[12]

Remove ads

小約翰·D·洛克菲勒的建議下,麥克勞林選擇了洛克菲勒的私人建築師,MIT畢業生William Welles Bosworth來領導下一輪設計。他被選中,不少是因為他願意為客戶工作卻不失個人信念。[13] Bosworth受的是學院派建築風格的訓練,並且受城市美化運動影響(那時此運動達到頂峰)。[14][15]

Bosworth的提議保留了許多先前提議的元素,如有大型多側樓的且有擴展空間的建築,一個中心大庭院,在餘下建築群里整合宿舍。校園圍繞兩個東西向的主軸設計,軸線連接西半校園的學術區和東半校園的生活區。每半校園再分別圍繞兩個分開的南北向軸線設計,西邊的校園將綠地向南延伸,東邊的校園則向北延伸田徑和網球場到劍橋。為通入大量的光線,於是Bosworth在一樓,二樓設計了非常大的窗戶,也在室內設置窗戶(不只是辦公室的門上,還包括門頂上的),還在樓梯井頂上開了天窗。不過,後續版本開始融入更多Freeman設計的元素,如雙載走廊(兩側都有門的走廊),「中間有成對柱子支撐橫梁的開放網格狀混凝土結構。」[16]

Remove ads

麥克勞林大樓包括3,4和10號大樓,呈包圍基里安庭院的U型結構,大樓離查爾斯河最遠。這塊室外區域為每年5月的正式畢業典禮儀式的舉行場地,也是眾多宣傳圖片的經典視角。MIT校長理查德·C·麥克勞林指揮了MIT從波士頓遷往劍橋市「新理工」校區的行動,此大樓以他命名來表達敬意。10號樓正面為10根愛奧尼式柱組成的柱廊。麻省理工學院的畢業戒指(黃銅鼠)的環柄上特寫了10號樓的正面,也包括了對大穹頂的寫照。

大穹頂,[17]在10號樓頂部,仿照了McKim, Mead, and White公司設計的哥倫比亞大學Seth Low紀念圖書館,而這個圖書館也是對羅馬萬神殿的模仿。穹頂原本計劃作為巨大的禮堂使用,但是預算有限,完全阻止了穹頂的建設。於是一個較小的圖書館(Barker工程圖書館)和演講大廳(10-250號)占據這片空間。建築史學家Mark Jarzombek後來描述圖書館空間為「有通光孔的巨大圓孔,它的周圍由一排科林斯柱子圍繞。四個彎曲的頂部小建築增加了反守時(counter-punctual)的元素。儘管更加巴洛克式是一般人們對Bosworth風格的預想,不過此大樓看起來實際上就像是克里斯多佛·雷恩的聖保羅座堂的徹底翻版。"[18]

Bosworth注意到,萬神殿門廊柱子的並不是沿直線放置的,而是稍微彎向中軸。此經典的錯視也用在了雅典帕特農神廟,來使柱子的線條在視覺上看起來是直的。Bosworth在MIT重演了此技巧;如果要觀察到它那麼必須躺下並沿台階的正面看。[18]

基於它主校園的心理上和數字上的中心性,MIT社群的人通常將大穹頂指為「宇宙的中心」。

Remove ads

Bosworth的計劃值得注意的是它反對將大樓分開,並使校園遠離市區的流行做法,而其他美國新建校區的做法則是這樣。大庭院(the Great Court)在1974年以校長James Rhyne Killian的名字重新命名,庭院面朝查爾斯河和波士頓天際線,並「強調該學院對市區環境的開放,和完成麥克勞林的抱負。」[18] 基里安庭院最初是硬地,但是後來,在20世紀20年代後期則變為了和公園一樣的有草地和樹木的區域。Bosworth計劃在庭院中心樹立三層樓高的密涅瓦塑像,但是此裝飾的資金未能撥出。現在,基里安庭院是年度的開學典禮地點,另外也用作學習,放鬆和玩飛盤的地方。

基里安庭院周圍的大理石面建築的橫飾帶上刻下了亞里士多德,牛頓,富蘭克林,巴斯德,拉瓦錫,法拉第,阿基米德,達·芬奇,達爾文,哥白尼的羅馬字母;每個人名字的上面都用小字附上了一群相關的人物名字。比如說拉瓦錫,就和波義耳,卡文迪許,普里斯特利,道爾頓,蓋-呂薩克,貝采利烏斯,維勒,李比希,本生,門捷列夫,珀金,范托夫放在一起。[19] 雕刻用的是羅馬方形大寫字體,和拉丁字母表,V 代表U ,I 本該代表J ,因為U和J在古代並不存在。但是,難以理解的是,這裡卻使用了字母J 和W ,全然不管時代的錯誤。

Remove ads

沃克紀念館題獻給前校長(同時也是軍官)Francis Amasa Walker,他也是學生生活忠實擁護者。紀念大樓本來是設計為「有大凸圓門廊俯瞰查爾斯河的寬鬆古典風格」。然而,成本超出使得許多計劃中的大樓規模改變。先前分開的體育館也被合併到一塊了。現在,體育館用於跳舞和武術班,也用來管理大班的期中期末的考試。一樓的餐區不再用作食堂,不過繼續開放。沃克紀念大樓也包含了許多學生組織的行政辦公室。[16]

畢業班宿舍是由William Welles Bosworth設計的L形建築。入口處的多立克門廊是在20世紀90年代加入的。它建成以來一直作為本科生宿舍。[18]

Gray宿舍以Paul Edward Gray,第十四任MIT校長命名(1980-1990)。這個住宿區臨近畢業班宿舍,就在L形畢業班宿舍的懷抱中。Gray宿舍是最初Bosworth校園建成的最後一部分,結構為三層樓,頂樓有舞廳。[18]

羅傑斯大樓以MIT創始人William Barton Rogers命名,這是以此名字命名的第二個大樓,原來的大樓在MIT搬到劍橋市後幾年就被拆掉了。MIT的官方地址在馬薩諸塞大道77號,這裡同時也是無盡長廊的入口,長廊是東西校園相連的主幹道。羅傑斯大樓不是原來校園的一部分,而是最初Bosworth計劃的MIT沿麻省大道擴展的一部分。寬敞的大堂(隨大樓的名字,被稱為7號大廳)是一個令人印象深刻的前廳,頂上有個小穹頂,此設計拒絕了新古典主義的減少內外部之間比例的傳統。穹頂上的玻璃孔在二戰的時候遮蓋住了,不過2000年時又重新恢復[來源請求],MIT建築與規劃學院分布在穹頂和大堂周圍。[18]

戰時和戰後大樓(1940-1960)

校友池(57號樓)為 Lawrence B. Anderson (1930年建築學碩士)和 Herbert L. Beckwith (1926年建築學學士,1927年建築學碩士)設計。在美國,此大樓是美國建築師的現代主義,國際風格設計的典範之一。2000年,建造毗鄰的斯塔塔夫婦中心(Stata Center)時,泳池復建,許多優雅現代主義細節設計變成了笨拙的設計。室內地板和牆面複雜的色料消失。南邊的花園被完全除掉,取而代之的是更開放的景觀。不過,大樓還是保留着許多早期的現代主義的感覺,沒有裝飾的外表,和簡單的功能性設計。[20]

20號樓在二戰時急匆匆地建好,用於臨時提供給現在成為歷史的放射性實驗室場所。55年的歷程中,相比許多有名望的大樓,它「臨時」的性質使得研究小組得以擁有更多空間,更創造性地使用這片空間。Jerome Y. Lettvin教授曾打趣說,「你可以將它認為是此學院的子宮。它有點亂,但是十分多產」 20號樓一直被當作是「臨時的」,所以半個多世紀的存在也從未有正式名稱。1996-98年,大樓拆除,為斯塔塔中心讓路。完工時,以前大樓內的人搬進了斯塔塔中心,而其他的「20號大樓難民」則搬進了N51/N52大樓或校園其他地方。

西門建築最初建給二戰後退伍回來學習的學生居住。住房的需求在質量和數量上是前所未有的;學生通常結婚並有子女需要照顧。決定建造更多給已婚學生的長期住房之前,一個臨時社區延續了十多年。

現在的西門是1963年完工的樣子,包括幾棟低矮建築和一個高層的塔樓。

籠子(W33)由Herbert L. Beckwith設計,1947年開放。此大建築最初為軍方用作室內操練使用,後被宣布為過剩建築。杜邦體育中心開放之前,此建築被當時的運動主任Ivan J. Geiger所獲得。Geiger也是將此籠轉型為MIT籃球場的關鍵人物。 [22]

籠子以MIT1896屆學生John Rockwell博士命名。還是學生時的他是頂級運動員,並在1927年回到MIT當田徑諮詢委員主席。此籠為當前籃球和排球的指定地點,不過這個只有三個半籃球場的空間也用作(非)大學生的其他運動比賽(如體操運動),消遣性羽毛球。[23] 2006和2007年秋天,Rockwell籠為NCAA三級會員的女子排球競標賽東北地區比賽的地點。[來源請求]

籠子為大型相互連接的運動(Athletics),體育教育(Physical Education),和消遣活動(Recreation )部門(Department of)(合稱DAPER)綜合設施的一部分,所以也常常統稱為「Z-中心」。Rockwerll在設施群的中心,可連接到杜邦運動中心,Zesiger中心,Johnson運動中心。

芬蘭建築師阿爾瓦爾·阿爾托設計了貝克宿舍。由於有波浪的外形,幾乎大樓所有房間都能看到查爾斯河,也使得房間呈楔形布局。貝克宿舍樓共六層,每個房間住1-4人,室內大部分為磚結構,家具和鑲邊為木質。地下室為貝克餐廳,四個校園住宿區餐廳之一,也是唯一一個每晚都開放的餐廳。

阿爾托同時設計了家具,許多家具被設計為特定的樣子來匹配房間結構,使得有限的空間最大化。好幾個家具有被賦予了不同的動物名字。每個居民有大的有輪式衣櫃(磚造房間內沒有壁櫥),名字叫「大象」,大腿高的抽屜滾動箱稱為「犰狳」,這剛好能靈巧地擺在桌子下面。大的單人間稱為「沙發」,因為大小足夠容納這家具,單人間居民也有獨立的稱為「長頸鹿」的架子。稱之為長頸鹿是因為它有一條插入地面和天花板的杆,可以調整架子位置,又因為有好幾層架子板都朝一個方向突出,並且只有腰那麼高,於是有了長頸鹿的外形。許多居民將「長頸鹿」上下翻轉,以便騰出更多的地面空間。

Charles Hayden紀念圖書館大樓位於2號樓附近,紀念大道(Memorial Drive)沿線。為響應Lewis委員會的調查結果,它最初只有人文學科的內容,不過自那以後,科系的增長要求了更多空間。大樓的特色為有兩層凸出窗戶,可以向南俯瞰查爾斯河和向北俯瞰Eastman庭院,也可以看到圖書館的天花板。

芬蘭建築師埃羅·沙里寧設計了非專一教派的的MIT教堂。教堂外表為平整的磚造圓柱,高33英尺(10公尺),頂上有雕刻家Theodore Roszak製作的鋁製鐘樓。建築周圍有一圈溝壕,以此將自己劃開,意為寧靜的小島。通過水面的反射,可以穿過隱藏的窗戶看到教堂的內景。教堂室內,沙里寧設計了聚焦在祭壇中的波浪形牆壁,雕刻家Harry Bertoia在祭壇後邊設計了懸掛的金屬幕。

該禮堂被用作於大學會議廳,實際上入口處就刻着這些字。穹頂式的房頂為精確的八分之一球。

杜邦體育中心和杜邦健身房分別為W32和W31大樓,位於相連的DAPER主設施東端。W31大樓最初建造為州兵工廠,後來被MIT購得,改為了健身房,這是早期的MIT校園「改造再利用」的案例。

大樓以David Flett DuPont命名,他捐贈了100萬美元用於改善運動設施,他的贈與也幫助建造了室外的12個網球場。[22] 這兩個統稱為杜邦的建築是校園內第三個建造的運動建築,第二個則是DAPER綜合設施(統稱為Z-中心)。體育中心(W32)和體操館(W31)相連,另一側則臨近洛克威爾籠和Zesiger中心。W32是給MIT擊劍,手槍,步槍隊居住的場所,W31則是給體操,排球,摔跤的地方(不過有時他們可能在籠子內競爭)。T-俱樂部休息室在杜邦體育中心內,是DAPER運動班的主聚集地。[22]

第二百年基金(1960-1990)

紀念MIT成立許可頒發一百周年的第二百年集會(1961),是主要的籌資建築運動。1960和1990之間的時期,大幅的校園面積增長最為顯著,一直延續的建築活動,在70年代和80年代有所下降。

一直以來,MIT致力於為特別任務而將著名的建築師引進校園。

雖然女性19世紀80年代就已經可以入學MIT,但是她們只是本科生人口的一小部分,而且住在河對岸的小鎮房子內。1959年,MIT發布名為MIT的女性 的報告,報告概述了為女學生擴展住宿和社會機會的需求。[26] 1960年,1904屆學生Katharine Dexter McCormick為建立在校女生宿舍而承諾捐贈150萬美元。

教授Herbert L. Beckwith被任命為此工程建築師,他提議在紀念大道和Kresge庭院之間的河邊小地上建造雙子樓。[27] 此建造計劃需要將天主教護士會(Catholic nursing order),繁忙停車場(busy parking lot),現有學生住房改變位置。建設分兩個階段:西翼1963年完工,東翼1968年完工。塔樓由一片公共場地相連,比如一樓的食堂,舞蹈室,音樂室。[26] 大樓因為空間使用率低而招來一些批評,不過在20世紀90年年代後期重修了一次。[26][28]

Grover M. Hermann大樓(E53),內設Dewey圖書館和政治科學系。戰後,斯隆管理學院和其他系一樣擴張,原來在1952年購得的紀念大道50號樓(E52)立馬面臨着空間不足的問題。[29] 教授Eduardo F. Catalano準備的斯隆校園計劃中包含了一個連接新學術大樓,E52大樓,和停車場的廣場。馬丁·瑪麗埃塔公司的Grover Hermann提供建造有基座的四層大樓的資金。樓內人員指責它的自然光缺乏和「森林式建築」(意指像城堡)。[29]

東門塔樓(E55)於1967年完工和開始住人。大樓居住的單位為家庭(有配偶/伴侶,和/或有子女),大樓也是日間護理中心。

沃克紀念大樓最初幾十年服務於學生活動小組,但是戰後增長的學生群體需求新的更大的建築。Kresge禮堂和MIT教堂的開放之後,始於1955年的首批提議堅固地打下了MIT在馬薩諸塞大道另一側(西側)的形象。沙里寧再次留下來設計新建築,但是提議遭到科系和捐助者的抵制後就退出了。[30]

1961年,教授Eduardo F. Catalano替代了沙里寧,並提議建造可以容下會議空間和活動空間和商業區的建築,如郵局,裁縫,理髮店,保齡球館。[30] 提議的建築令人印象非常深刻,它展現了高度的粗野主義,其中包括了大型玻璃窗,陽台,多平台樓梯。大樓在1963年批准建設,並提獻給即將在1965年離職的校長 Julius A. Stratton。雖然開始受到好評,但是內部複雜的設計,缺少存放空間,學生過度使用,簡單的外表,致使在20世紀80年代後期,大樓大舉翻新。[30][31]

貝聿銘聯合建築師事務所設計了一群MIT大樓,並給中心校園的東南角制定了大型計劃。同時他也是MIT建築系的畢業生(1940年建築學學士)。

20世紀50年代末期,許多小科系快速增長,空間變得不夠用。教授Robert R. Shrock請TI創始人Cecil H. Green(1923屆)出資建設新大樓來供給地球科學中心的地質學和氣象學系使用。由於Bosworth的東校區住宅生活未被徹底認清,許多系都希望使用Eastman庭院的空間。貝聿銘和佐佐木英夫提議在東校區建一座高樓,打破MIT「水平」的建築傳統[32]。塔樓的樓頂有氣象儀和無線電通信設備,外加白色球形內含遠程氣象雷達設備的天線罩,所以大樓同時也有功能用途。

塔樓共21層,高達295英尺(90公尺),打破了劍橋之前80-英尺(24-公尺)的大樓高度限制。然而,每層樓的占地面積只有60*120英尺(18*36米),不夠的空間使得有些研究小組得分散到校園的其他地方。[32]獨棟突出,又相對靠近開放的河流流域,使得大樓基部的風載荷增高,於是大風的時候人們禁止通過鉸鏈大門出入。一樓入口處旋轉門的安裝相對緩和了此問題。有錯誤[33]謠傳說,大樓前亞歷山大·考爾德的大帆 改變了風向。實際上雕塑離入口處很遠,所以對那裡的風速沒什麼影響。

Green大樓是校園內的唯一學術塔樓,而且,科系的要求和後勤實際情況延續了MIT之前的「水平連續性」。[32]

Camille Edouard Dreyfus大樓(18號大樓)內設化學系。此直線型大樓和西側的Eastman實驗室(6號樓)平行,建築上使人想起這像東側Green大樓的水平放置版本。[34] 外部走廊將實驗室連同辦公室隔開窗戶,如此一來此平面布置圖就偏離了MIT傳統的中心走廊設置。[34] 內有研究生組成的工作在大樓中央實驗室模塊的研究小組,大樓四周有系辦公室,講堂,教學區。2003年,此面積132,000-平方英尺(12,300-平方公尺)的大樓大舉翻新完成。[35]

Landau大樓(66號)內設化學工程系。Landau大樓外形為一個30-60-90度的三角形,30度尖端直指Ames街。這個不尋常的外形給大樓起了「三角形大樓」的綽號。

Wiesner大樓(E15)內設MIT媒體實驗室,拼圖視覺藝術中心(List Visual Arts Center),此大樓以前MIT校長Jerome Wiesner和他妻子Laya命名。大樓很像盒子,內外部設計都不斷重複給人這種意念,讓人有一種盒子相互包裹住的感覺。[36] 它的瓷磚外牆也給它得了個「外翻浴室」的暱稱。

該建築以建築師和藝術家的合作水準著稱。它獨立於周邊建築,平整的網格狀外表由白色的塊狀金屬板製成。大樓的外表由Kenneth Noland設計,通過坐標紙網格和數字矩陣來比喻科技,同時,也借用了MIT校園餘下的走廊試形態。[36] Scott Burton,Alan Shields,Richard Fleischner合作設計了內部天井和外部景觀。[36]

- 1960年:Burton-Conner餐廳

- 1968年:Random廳(NW61)開放。本科生住房。

- 1970年:MacGregor宿舍(W61)1970年9月開始住人。本科生住房。

- 1973年:唐氏廳(W84)1973年開始住人。單身研究生住房。

- 1975年:新西校區宿舍(New House)(W70-紀念大道471-476號)1975年完工並住人。本科生住房,房子樣式有西班牙式,俄式,德式和法式。

- 1981年:1981年八月,紀念大道500號(W71)隔壁宿舍(Next House)完工並開始住人。本科生住房。

唐氏廳(1973)每層為小公寓套房,為未結婚的研究生居住。大樓結構在MIT中並不尋常,因為它採用了模塊化的鋼筋混凝土結構單元,單元為工地外完成的預製構件。一般在校園裡,這種建築方式只用於建造獨立的停車庫樓。

維泰克學院(E25大樓)內設健康科學技術學院和MIT醫療中心。

霍華德·約翰遜體育中心以MIT第十二屆主席命名,[37]位於DAPER綜合設施西端,臨近Zesiger中心。整個設施通常稱為「Z-中心」,而約翰遜僅僅指其中一部分。約翰遜中心內設MIT大學生擊劍,冰球,網球,和田徑隊。[37]

一樓包括季度溜冰場,儲藏室和設備設施,運動員教練員辦公室和工作區,和Au Bon Pain(麵包店)。淡季時,溜冰場兼做主辦招聘會和年度春節周末音樂會的競技場。二樓連接到Zesiger中心的DAPER辦公室和泳池畫廊。三樓有室內田徑場和小塊負重鍛練區,[37]早春時,此地常常被MIT春季運動隊使用,因為劍橋市的天氣往往太冷和/或大雪,以至於不能在室外鍛煉。期末考試期間,溜冰場(已無冰)和室內田徑場用作大型班級的期末考試地點。

演進中的校園(1990-現在)

緊接着20億美元的發展運動之後,一項大型建造活動開展了多年。MIT為這些任務引進了許多領先建築師(多數和MIT沒有關係)來設計引人注目的建築,使之與早先「陳腐」的大樓形成對比。[38] 新大樓造成了大量的爭論,尤其是在波士頓這樣的以當代建築著稱的城市。對此校內突出的「明星建築」,評論者既有歡呼也有抨擊。[39]

此章節需要擴充。 (2012年2月) |

68號大樓

此章節需要擴充。 (2012年2月) |

E51大樓

Zesiger體育健身中心(Z-中心)由凱文·洛奇和John Dinkeloo建築事務所設計(2002)。內有奧林匹克級的50米*25碼游泳池和兩層負重和有氧運動設備,Muckley多用場,Folger,Steinman和Jules壁球場,和DAPER員工辦公室。這裡也是MIT水球,游泳&潛水,壁球隊之家。[40]

Zesiger中心連到約翰遜體育中心,Rockwell籠,和杜邦體育中心,為DAPER綜合設施的一部分。不過,整個設施通常在MIT社區中稱為Z-中心,而約翰遜,Rockwell,和杜邦則指此設施的部分區域。

1998年一起與酒精有關的MIT校外居住新生死亡事件之後,MIT行政部門在要求所有大一學生必須住校的規定之下解決了因此招來的法律訴訟。這項規定需要提供給居住在校外的聯誼會,婦女聯誼會和獨立生活團體的300名新生床位。1999年,{0Steven Holl/0}事務所被選中帶頭設計新的「多孔」宿舍。[41] Simmons廳在2002年8月開放給學生居住。

Simmons大廳被戲稱為「海綿」,因為建築師明顯是模仿了海綿的外形和內部結構。[來源請求] 大樓有350個學生房間,5,538個2英尺見方的窗口,由291塊特別預製的鋼筋多孔混凝土板製成。[41]

此章節需要擴充。 (2012年2月) |

Stata中心

此章節需要擴充。 (2012年2月) |

46號樓內設Picower學習和記憶研究所,腦與認知科學系,和McGovern大腦研究所。

園林綠化

由於MIT河岸是查爾斯河河底清淤的填埋沼澤地,所以幾乎沒有什麼自然植物或者生物。1892年,劍橋公園委員會委派Frederick Law Olmsted在查爾斯河沿岸布置景觀道和公園,並配備樹木夾道的人行道和中心林蔭道。Bosworth計劃通過使用學術樓包圍且俯視的庭院來將紀念大道整合入校園。Mabel Babcok本計劃把主禮儀大樓的入口,基里安(本為Great)庭院設計為法式砂礫面的庭院,中間放置密涅瓦雕塑。不過,馬薩諸塞大道的機動車和電車交通使得西側大樓成為MIT實際 的入口,大(Great)庭院被替換為由「矮水蠟樹籬,一排橡樹,草地和地面植物組成的沿街花圃,藉此可形成從地面通過英式地層(English Basement)到新大樓一樓之間的視覺過渡」。[42] 1938年新英格蘭颶風和荷蘭榆樹病使得原來基里安庭院上的樹木替換為針櫟樹。

在二戰和戰後建造的臨時大樓占據了MIT的許多空地,不過1960校園總體規劃將佐佐木英夫列為景觀設計師。景觀總體規劃提出了對「林蔭景觀街道和小徑;界限清晰的開闊空間,並能反映校園每片區的設計和功能;多樹種以保護校園免遭襲擊單一種植的枯萎病。」[42]

藝術品

MIT有數百件的雕刻品和其他與藝術相關的公開展示設施散布在校園中。MIT藝術收藏包括了大量以下人物的作品:畢加索, 亨利·摩爾, Alexander Calder, Jacques Lipchitz, Dan Flavin, Dan Graham, Sarah Sze, Tony Smith, Theodore Roszak, Harry Bertoia, Jean-Robert Ipousteguy, 奧古斯特·羅丹, Anish Kapoor, Mark di Suvero, Louise Nevelson, Sol Lewitt, Frank Stella, 蔡國強。許多小藝術品可以在辦公室和走廊看到,而且,由於有學生借用藝術品項目,甚至也可以在起居室看到。MIT拼圖視覺藝術中心監督着MIT永久藝術收藏中的1,500多件藝術品,這些可以在網上瀏覽到。

主在校藝術的自助步行遊覽圖可以從MIT問詢處或者網上得到,[43]有時有提供實時導遊給公眾。

2011年5月,公眾受邀請參加周末FAST (Festival of Art, Science, and Technology) (藝術,科學,技術節),這也是MIT建校150周年慶典的一部分。[44]

附近的Kendall地鐵站雖然不是MIT校園一部分,不過裡面有Kendall樂隊 三件套。這件藝術品是交互式的聲音雕塑,由法國藝術家Henri Matisse之孫,Marcel Duchamp繼子,Paul Matisse設計製造。此聲音雕塑非常受歡迎,以至於經常磨損或損壞,這使得遊客非常失望。2010年,它被「Kendall樂隊保護協會」接收,此協會由一群MIT學生和員工組成,(藝術家許可下)他們重新設計和再建了破損的結構,雕塑得以重新運作。[45]

-

Henry Moore, Three Piece Reclining Figure Draped (1976)

-

Jacques Lipchitz, Birth of the Muses

參考文獻

閱讀延伸

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads