热门问题

时间线

聊天

视角

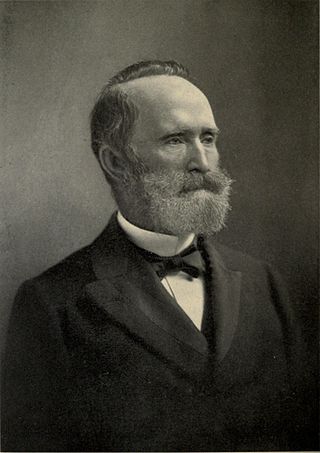

丁韙良

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

威廉·亞歷山大·帕森斯·馬丁(英語:William Alexander Parsons Martin,1827年4月10日—1916年12月17日),漢名丁韙良,字冠西,美北長老會派至中國的傳教士。在中國生活了62年(1850年-1916年,期間有4年時間不在中國),曾長期擔任中國著名教育機構北京同文館的負責人,是當時的「中國通」。1898年起任被清朝皇帝任命為京師大學堂首任總教習,也就是北京大學第一任校長。[1]

Remove ads

生平

1827年4月10日,丁韙良生於美國印第安納州的一個牧師家庭。1848年畢業於印第安納大學。1850年,受美北長老會派遣,來到中國,在寧波傳教10年。他主張發展世俗教育影響中國,意圖通過教育向中國人傳播基督信仰[2]。

丁韙良是19世紀實驗以拉丁字母拼寫中國方言的開拓者之一。1850年,他來寧波之後,通過半年時間學會寧波話,然後為其設計羅馬字拼音方案,用拉丁字母稍加變通,創立了一套音標。此方案也被其他傳教士和來寧波工作的外國人一直沿用。這對中國文化是一個貢獻。後來,丁韙良的同事與好友,美國北長老會駐寧波傳教士蘭顯理(Henry Van Vleck Rankin),編纂了《寧波土話初學》、《領經問答》、《教會政治》、《禮拜模範》等基督教教義書籍,在寧波基督教堂和教會學校廣為採用。[3],也是最早的寧波話羅馬字拼音教學文獻。丁韙良將羅馬拼音用於註釋寧波方言,為漢語拼音教學提供了參考,對近現代中國漢字改革運動有較大的影響和示範作用。

Remove ads

1863年移居北京後,傳教之餘翻譯美國人惠頓的《萬國公法》,該書受到恭親王奕訢的賞識,由總理衙門撥專款付印出版。《萬國公法》的出版和傳播,幫助了當時的清政府儘可能地維護中國利益,如當時中國外交官員曾運用《萬國公法》中闡述的國際法原理,成功地處理了一件糾紛,即「普丹大沽口船舶事件」[4]。第一次使用國際法使一件原本可能成為嚴重事件的外交糾紛得到順利解決,這使總理衙門的高級官員乃至清廷相信西方國際法知識對清王朝的統治尤其是外交活動是有利的[5]。當然丁韙良翻譯《萬國公法》也受到了某些外國官員的反對,他們擔心中國人懂得國際法就可能使其利用它來與西方列強進行有理有節的法律鬥爭,甚至會給西方國家帶來各種麻煩[4]。在《萬國公法》一書中,丁韙良創造的漢字法律術語有:萬國公法、性法(自然法)、公師、法師、主權、權利、責任、法院、人民、國體、賠償、自治、限制、章程、邦國、政治、選舉、司法、爭端、國會、制憲、領事、利益、管轄等[5],使長期生活在封建專制下的中國人民開始了解西方世界,懂得諸如民主、平等、自由、權利、法治、選舉等重要政治和法律制度、觀念。後來,漢譯《萬國公法》傳到日本,不但成為日本外交家與西方列強進行外交斡旋的重要工具,也被日本政府指定為日本學生必讀的法律教科書。因為它如此重要,所以坂本龍馬提出了所謂「長劍不如短刀,短刀不如手槍,手槍不如萬國公法」的說法,他也的確曾運用《萬國公法》上的法條與規則,打贏了一場官司[6]。

Remove ads

1869年,在海關總稅務司赫德的推薦下,丁韙良辭去了美北長老會的職務、出任京師同文館總教習。丁韙良對中國的英語教學本土化做出了積極的、開拓性的探索[7]。在他的不懈努力下,京師同文館無論是在組織管理,還是在教學內容和教學方法上,都具有近代歐美學校的特點,培養了近代中國第一批具有雙語能力的外交官、外語教習和翻譯。同文館的新式教育實踐促進了教育現代化,為辛丑條約後廢除科舉、建立新型教育體制提供了寶貴的經驗[8]。

1898年12月31日京師大學堂正式開學,在李鴻章推薦下,光緒皇帝任命他為京師大學堂首任西學總教習,即北京大學首任校長(此處有疑問,首任西學總教習並非首任校長,當時是否有校長一職?如此,則下文「丁韙良擔任北大首位校長的事實卻被刻意抹去了」也不是事實),授二品頂戴。但一直以來,丁韙良擔任北大首位校長的事實卻被刻意抹去了[9]。

1900年,73歲的丁韙良親身經歷了義和團運動,他目睹了義和團屠殺中國教民和外國傳教士的行為,因此非常厭惡義和拳民,嚴厲地批評他們是野蠻的人,並站在法治的角度要求對義和拳民進行嚴懲,才能與他們的砍殺劫奸的行為相稱。

由於慈禧太后是義和團運動的主要支持者,所以丁韙良倡議放逐慈禧,並提議將海南作為對美國的賠償,故此他在義和團運動後漸漸地不再受清廷的信任[9]。1901年9月20日,因時局已穩,校長丁韙良奏請當時的慶親王奕劻恢復京師大學堂。然1902年,京師大學堂復課之後不久,新任管學大臣張百熙以經費緊張為由,集體辭退了丁韙良等西教習。北大歷史學者郭衛東認為「經費緊張」只是藉口[9]。

1916年12月17日,丁韙良在北京去世,葬於西直門外的一塊墓地。

丁韙良被指控在八國聯軍佔領北京期間出去搶劫,但這是某些人惡意的中傷[8][9]。大陸歷史學家顧長聲,在《傳教士與近代中國》中故意篡改丁韙良在《北京被圍目擊記》(The Siege in Peking)中的文字,從而污衊丁韙良脫去道袍去搶劫,是個強盜[10]。沈弘在其翻譯的丁韙良著作的《中國覺醒》的譯者序中指出,由於一般的讀者很難查閱到丁韙良的原著,所以一般都把顧長聲的說法和引文視為權威的根據[11]。

長期以來,丁韙良備受指責,特別是中共建政之後,更是一直頂着「帝國主義者」和「侵略者」的帽子[9]。最近,一個更可怕的指控是騰訊歷史頻道在《轉型中國1864-1949》的某一期節目中,援引《三藩市號角報》的社論將以下言論安在丁韙良的頭上:「每一個被義和團殺害的女傳教士得處決500名中國婦女;每一個殉難的男傳教士得用1000名中國男子的生命予以償還,每一個傳教士的孩子無辜被殺得有100名中國孩子用哥薩克的刺刀施以刺刑,每一處遭到焚燒和劫掠的傳教士的建築物得在天津和北京搶劫100處中國房屋才能予以抵償」[12]。但是查遍《三藩市號角報》的1900-1922年的所有社論,並不見有社論提到丁韙良說過類似的話語[13]。

Remove ads

著作

- 《花甲憶記》

- 《北京被圍目擊記》 The Siege in Peking, China against the World: By an eye witness (1900)

- 《中國古世公法論略》

- 《漢學菁華》

- 《萬國公法》

- 《格物入門》

- 《化學指南》

- 《法國律例》

- 《富國策》

- 《天道溯原》

- 《星軺指掌》

- 《公法便覽》

- 《西學考略》

- 《性學舉隅》

- 《天道合校》

- 《翰林集》

- 《中國的傳說與詩歌》

- 《中國覺醒》

相關條目

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads