热门问题

时间线

聊天

视角

上杉謙信

日本戰國時代的大名 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

上杉謙信(日語:上杉 謙信/うえすぎ けんしん Uesugi Kenshin/上杉輝虎(うえすぎ てるとら),1530年2月18日—1578年4月19日)是一名活躍與日本戰國時代統治越後國(現今的新潟縣)和北陸地方的武將和大名。[2]後世譽為越後之虎、越後之龍、戰國軍神。越後守護代長尾為景幼子,幼名虎千代,成年後稱長尾景虎(ながお かげとら)。

後來成為關東管領上杉憲政的養子,繼承了山內上杉家的家督(獲得「上杉」姓氏以及憲政名字中的「政」字),改名為上杉政虎(うえすぎ まさとら)[3],並繼承了該家族世襲的室町幕府重職——關東管領。之後,他從室町幕府的將軍足利義輝那裏獲得了偏諱(賜予「輝」字),最終改名為輝虎。[4]「謙信」是他晚年所稱的法號。[5]其正式姓名為藤原輝虎(ふじわら の てるとら)。[2]臨濟宗法號宗心,齋號不識庵。官位為「從五位下彈正少弼」,死後由明治天皇追贈從二位。

1551年終結內亂頻仍的越後國。除了政務與軍事外,也致力於經濟產業的復興。另為救援盟國及恢復關東秩序而屢次出兵,在48年的生涯中,分別與武田信玄、北條氏康、織田信長、越中一向一揆、蘆名盛氏、能登畠山氏、佐野昌綱、神保長職、椎名康胤等大名頻頻作戰,尤其5度與武田信玄在川中島地區作戰最為著名,廣為後世描述。之後應足利將軍家邀請而上洛,從越後國經北陸路西進越中國、能登國及加賀國等擴大勢力,但壯志未酬而去世。作戰的戰兜為飯綱明神前立鐵錆地張兜。

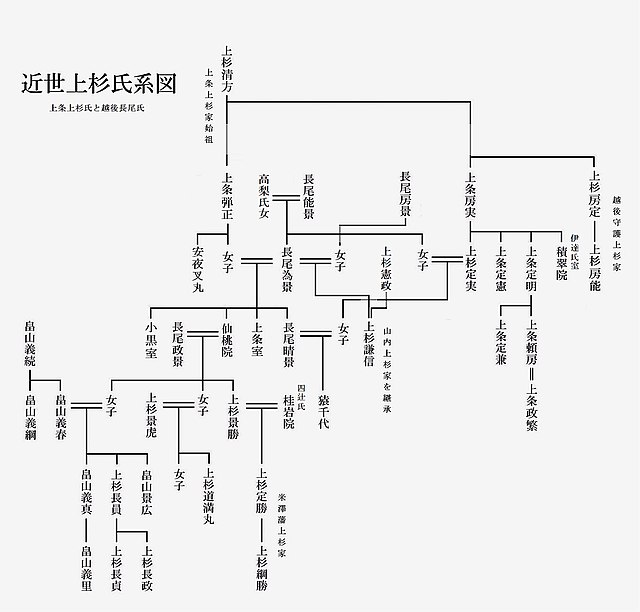

謙信共有四名養子,為上杉景勝、上杉景虎、上條政繁和山浦景國。

在後世,他因「送鹽予敵」的逸事而被視為不拘泥於私利私慾、重視義理的武將。[c]但在近年的研究中,許多學者認為他是一個冷靜判斷利害關係、積極擴張領土的戰國大名[d](詳見後文)。

Remove ads

生涯

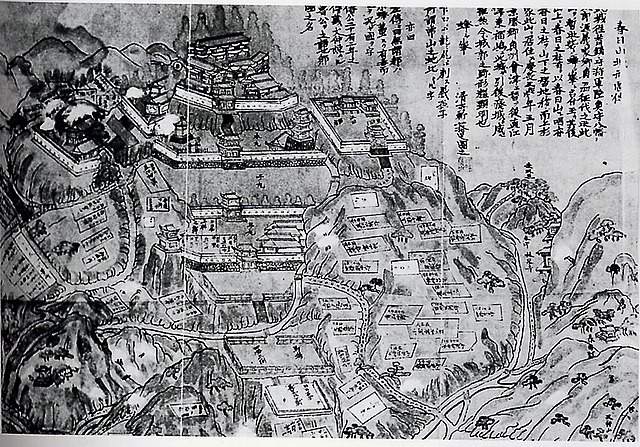

享祿3年(1530年)1月21日[7],越後守護代長尾為景[8](三條長尾家)的第四子(也有說是次子或三子[8])出生於春日山城。其母為越後棲吉城主長尾房景(古志長尾家)之女——虎御前。從主君上杉定實的角度來看,景虎是其「妻之侄」,也是「女婿長尾晴景之弟」。幼名「虎千代」,是因出生於庚寅年而得名。[8][9][10]

天文5年(1536年)8月,長尾為景隱居[11],由虎千代的兄長長尾晴景繼承家督之位。[11]據認為,晴景的生母是為景的正室——上條氏(上杉弾正少弼)之女(天甫喜清大姊)。而虎千代的生母雖然出身於長尾一族,但來自已成為為景家臣的古志長尾家,可能是出身女房眾的妾室。因此,作為晴景的異母弟,虎千代原本並未被視為長尾家的繼承人,而是從一開始就被安排出家。[12]虎千代在城下的林泉寺入門[11],師從住職天室光育。[9][13]

他喜愛武藝遊戲,常令左右之人驚嘆不已;也喜歡用一間見方的城郭模型玩耍。[14][13]後來,上杉景勝將這座模型贈予武田勝賴的嫡長子信勝。[14]

天文11年(1542年)12月,為景病逝。由於敵對勢力逼近春日山城,虎千代身穿甲冑、手持佩劍,護送亡父的靈柩。[15][16][17]

天文12年(1543年)8月15日,虎千代舉行元服儀式,改名為「景虎」。此時他進駐位於古志郡的栃尾城,由本庄實乃輔佐。由於古志郡屬於古志長尾家的勢力範圍,且古志長尾家的部分文書被收錄於《上杉家文書》中,因此有觀點認為:「為景死後,虎御前在家中地位下降,便帶着兒子景虎返回古志」[18],或「古志長尾家將外孫景虎迎為家主」[19]等看法也被提出。[20][e]

天文13年(1544年)春,越後豪族揚北眾輕視病弱的晴景而謀反叛亂,進攻栃尾城。景虎初陣,將城兵一分為二,部分兵力迂迴至敵本陣的背後急襲,造成敵軍混亂,繼由城內的本隊配合出擊,成功擊退三條城主長尾俊景與黑瀧城主黑田秀忠的侵攻(即「栃尾城之戰」)。

Remove ads

天文14年(1545年)10月,守護上杉家的家臣、黑瀧城主黑田秀忠對長尾氏發動叛亂。他攻入守護代晴景的居城春日山城,殺害了景虎的兄長長尾景康等人,隨後退守黑瀧城。景虎奉上杉定實之命,代替兄長擔任討伐軍總大將,指揮軍隊使秀忠投降(黑瀧城之戰)。

天文15年(1546年)2月,黑田秀忠再次舉兵,並擁立景虎,迫使晴景退位,導致晴景與景虎之間關係惡化,家中因而分裂成擁立晴景及景虎的兩派。不過,隨着新史料的發現[f],黑田秀忠的叛亂被確認發生在天文17年(1548年)10月,且景虎是在上杉定實的命令下參與討伐,因此更有力的觀點認為,黑田秀忠是與後述的長尾政景等人站在支持晴景的一方而舉兵。[22][23][24]

到了天文17年(1548年),擁立景虎取代晴景成為守護代的運動愈發活躍。其核心人物是揚北眾的鳥坂城主中條藤資,以及北信濃的豪族、中野城主高梨政賴(景虎的叔父)。此外,栃尾城的本庄實乃、景虎母親虎御前的娘家——棲吉城主長尾景信(古志長尾家)、與板城主直江實綱、三條城主山吉行盛等人也協力支持景虎,形成景虎派。與之對立的,是支持晴景的坂戶城主長尾政景(上田長尾家)、蒲原郡奧山莊的黑川城主黑川清實等人。如前所述,黑田秀忠也被認為是晴景一方。

同年12月30日,在守護上杉定實的調停下,晴景將景虎收為養子,並將家督讓與其後隱退。[11]景虎進入春日山城,19歲時繼承家督,成為守護代。不過也有觀點認為,定實並非單純的調停者,而是推動景虎上位、排除晴景的主導者。[23][24]

天文19年(1550年)2月,定實去世,未留下繼承人。[g]室町幕府第13代將軍足利義輝准許景虎使用白傘袋與毛氈鞍覆,確定其越後守護代行之位,景虎正式獲得越後國主的地位。[26]

同年12月,坂戶城主長尾政景因不滿景虎繼承家督而發動叛亂。翌年1月,景虎攻打政景方的發智長芳的居城板木城並獲勝。8月,他又包圍坂戶城並成功鎮壓(坂戶城之戰)。政景因是景虎之姊仙桃院的丈夫而被赦免,之後成為景虎的重要重臣。隨着政景叛亂的平息,越後國內的內亂暫告結束,景虎在22歲時完成了越後的統一。

天文21年(1552年)1月,因被相模國的北條氏康驅逐,關東管領上杉憲政來到越後[h],景虎將其安置在御館居住。由此,景虎與北條氏康形成敵對關係。

同年8月,景虎派遣平子孫三郎、本庄繁長等人前往關東,擊退了進攻上野沼田城的北條軍,並成功奪回平井城與平井金山城。北條軍主將北條幻庵長綱撤退至武藏松山城。此外,景虎於當年4月23日被授予「從五位下 弾正少弼」的官位。[i]

同年,因武田晴信(即後來的武田信玄)入侵信濃,信濃守護小笠原長時與村上義清等人被迫逃離領地,向長尾景虎請求援助。

天文21年(1552年)9月,景虎首次上洛,拜見後奈良天皇與將軍足利義輝。參內時,天皇賜予他御劍與天杯,並下達討伐敵人的敕命。期間他遊覽堺、參拜高野山,返回京都後在臨濟宗大德寺91代住持徹岫宗九(てっしゅうそうく)門下參禪受戒,獲得「宗心」的戒名。

天文22年(1553年)4月,信濃國埴科郡葛尾城主村上義清在與武田軍的戰鬥中敗退,逃出葛尾城,向景虎請求援軍。雖一度奪回葛尾城,但最終不敵武田軍,於同年8月逃亡至越後。

此時,景虎決定討伐晴信,親自率軍出徵信濃。

8月30日,景虎率領的長尾軍在「布施之戰」中擊敗武田軍先鋒。

9月1日,景虎在八幡再次擊敗武田軍,深入武田領地,攻下荒砥城與虛空藏山城,並放火焚燒青柳城。晴信將本陣移至鹽田城,避免決戰。之後雙方陷入僵持狀態,未再發生戰鬥。長尾軍於9月撤回越後(第一次川中島之戰)。

天文23年(1554年),家臣北條高廣與武田通敵,發動叛亂。

天文24年(1555年),景虎親自出征,包圍北條城並成功鎮壓(北條城之戰)。北條高廣被允許歸降。此時武田晴信拉攏善光寺別當栗田鶴壽,控制旭山城。

同年4月,景虎再次出兵信濃,與晴信在川中島的犀川對峙(第二次川中島之戰)。他在裾花川對岸修築葛山城作為附城,牽制旭山城的武田軍。儘管景虎嘗試渡河進攻,但戰事多為小規模衝突,未分勝負。雙方對峙長達五個月,最終在駿河國今川義元的調停下達成和解。

弘治2年(1556年)3月,因調停家臣間的領地爭端與國眾紛爭,景虎身心俱疲,突然宣布出家隱退。

6月,他將遺書託付給天室光育(見《歷代古案》),離開春日山城前往高野山。[j][28]

但此時,通敵的家臣大熊朝秀發動叛亂。天室光育與長尾政景急報景虎。在眾人勸說下,景虎放棄出家,返回越後,並擊敗試圖從越中再度入侵的朝秀(駒歸之戰)。

弘治3年(1557年)2月,武田晴信撕毀盟約,攻佔長尾軍的葛山城,並進軍至信越邊境,攻擊景虎方信濃豪族高梨政賴的飯山城。因邊境積雪封路,景虎未能及時出兵。

4月,雪開始融化,景虎再次出征川中島(第三次川中島之戰)。長尾軍攻下高井郡的山田城、福島城,奪回長沼城與善光寺,並駐紮橫山城,重建旭山城作為本陣。

5月,景虎深入武田領地,進軍至埴科郡與小縣郡交界的坂木岩鼻。但武田軍未出深志城,避免與長尾軍決戰。

7月,武田軍別動隊攻佔長尾軍的安曇郡小谷城。長尾軍因後方受威脅,撤至飯山城,並攻打高井郡的野澤城與尼岩城。

8月,雙方在髻山城附近的水內郡上野原交戰,但未形成決定性戰果。

弘治4年(1558年),將軍足利義輝要求景虎上洛,景虎表示將於翌年前往。據《宇都宮興廢記》記載,同年長尾軍經上野國進攻下野國,攻佔小山氏的祇園城與壬生氏的壬生城,並試圖攻下宇都宮氏的宇都宮城,進攻多功城與上三川城。但因先鋒佐野豐綱被多功城主多功長朝擊殺,軍隊混亂,景虎撤軍。宇都宮軍追擊至上野白井城,最終在武藏岩槻城主太田氏的調停下達成和解。翌年永祿2年(1559年)3月,高梨政賴的本城中野城被武田方的高坂昌信攻陷。武田晴信趁景虎無法出兵信濃之際,逐步將善光寺平納入其勢力範圍。

Remove ads

永祿2年(1559年)5月,長尾景虎再次上洛,拜見正親町天皇與將軍足利義輝。此時,義輝給予他與管領同等的待遇(即「上杉七免許」)。室町幕府的記錄《後鑒》(由江戶幕府在江戶時代末期編纂)引用了《關東管領記》《關東兵亂記(相州兵亂記)》《春日山日記(上杉軍記)》等史料。

據說景虎當時還獻上了修繕內里的資金,但朝廷記錄《御湯殿上日記》僅記載「永祿3年6月18日,越後的長尾(景虎)請求承擔內里修繕之任」,在年份與內容上有所出入。《言繼卿記》則記載「永祿2年5月24日,越後國名河(長尾)上洛,武家御相判御免,1500人」,與上杉家譜中記載的「兵力5000人」不同。

此外,學者天野忠幸指出,不僅景虎,織田信長與齋藤義龍也在這一年緊急上洛。前一年(永祿元年),足利義輝與三好長慶的戰事以長慶獲得正親町天皇支持並達成有利和解告終,使以室町將軍為頂點的秩序遭受重大打擊。因此,為了確認局勢並維持與足利義輝的關係,景虎可能決定從越後上洛。[29]

長尾景虎與足利義輝關係密切,但當義輝派遣幕府重臣大館晴光斡旋長尾、武田、北條三方和解,並勸說他們共同對抗三好長慶勢力時,因三方立場差異過大,未能實現合作。

永祿3年(1560年)3月,越中國的椎名康胤遭神保長職進攻,向景虎請求援助。景虎首次出征越中,攻陷神保長職的富山城。神保長職逃至增山城,但也被景虎攻陷。失城後,神保長職逃亡,景虎成功幫助了椎名康胤。

永祿3年(1560年)5月19日,今川義元在桶狹間之戰中戰死,導致甲相駿三國同盟之一的今川氏瓦解。景虎決定討伐相模的北條氏康,率軍進攻關東。越過三國峠進入上野國,在長野業正等人協助下,攻克北條方的諸城,包括小川城、名胡桃城、明間城、沼田城、岩下城、白井城、那波城、廄橋城等,並以廄橋城為關東據點,在此過冬。期間,景虎向關東諸將發出討伐北條的號令,廣泛徵召參戰。

永祿4年(1561年)閏3月16日,景虎在上杉憲政請求下,於鎌倉的鶴岡八幡宮繼承山內上杉家的家督與關東管領之職,改名為「上杉政虎」(まさとら)。[3]上杉家原為足利宗家的外戚,地位顯赫,關東管領職由此世代相傳。長尾家為上杉家的家臣,且上杉家本姓為藤原氏,長尾家則為平氏#桓武平氏。政虎的就任由將軍足利義輝親自批准,就任儀式中,宇佐美駿河守定滿、柿崎和泉守景家、甘粕近江守景持、河田豐前守長親擔任御前武士大將[30][31][32],小幡三河守則擔任持刀役。[33]

不過,《藩翰譜》記載政虎為上杉賴成的男系後裔。《應仁武鑒》與《萩原家譜案》也記載上杉賴成之子(長尾藤景)入嗣長尾氏。但其他系譜多認為,迎自上杉家的養子是分家至下總國的長尾氏,與越後長尾氏無直接關係(屬景為或景能一系)。即使血統未直接相連,長尾家也與佐竹家一樣,是從上杉家迎來養子的家系。

此外,山內上杉家在室町後期曾由天皇頒發「綸旨」任命關東管領,因此該職被視為朝廷官職。自上杉顯定起,關東管領不再接受朝廷官位或使用官名,而是繼續使用「假名」。若在就任前已獲官位者,也不再接受新官位,而繼續使用原名。上杉謙信在就任關東管領後仍使用「弾正少弼」官名,即遵循此一慣例。此前的上杉房顯亦為先例,在就任管領後仍稱「兵部少輔」。

Remove ads

此時,武田軍正在進攻北信地方。據《甲陽軍鑒》記載,永祿4年(1561年)8月,上杉政虎在從關東返回後,率領19,000兵力出征川中島,爆發了第四次川中島之戰。

上杉軍將輜重部隊與5,000兵力留在善光寺,自己率領14,000兵深入武田領地,在妻女山布陣。隨後,上杉軍在八幡原與武田軍展開激戰,雙方傷亡慘重,最終上杉軍撤回越後。

以第四次川中島之戰為契機,圍繞北信地區的武田與上杉之間的爭鬥暫告一段落。永祿年間後期,武田與上杉之間以及東國與畿內的外交局勢發生了巨大變化。

永祿4年(1561年)11月,武田軍西上野侵攻開始,北條氏康也在關東與武田氏協作展開反擊,進攻上杉政虎此前奪取的武藏松山城。對此,上杉政虎於同月再次出征關東,在武藏國北部與氏康交戰,並在生野山之戰中敗北。

之後,他從古河御所附近暫時撤退(據《近衛氏書狀》記載)。結果包括成田長泰、佐野昌綱在內的武藏國諸將,以及同族的上杉憲盛,紛紛投降北條方。政虎為重新使叛變的佐野昌綱歸順,進攻下野的唐澤山城,但這座被譽為「關東第一山城」的堅固堡壘難以攻克。從此,政虎為爭奪唐澤山城的控制權,與昌綱展開了多次攻防戰(即「唐澤山城之戰」)。

永祿4年(1561年)12月,上杉政虎從將軍足利義輝處獲賜「一字」,諱為「輝虎」(てるとら)。[4]輝虎並未返回越後,而是在上野的廄橋城度過了冬季。

Remove ads

關東戰線初期,上杉軍以大軍包圍北條氏的小田原城等行動,佔據優勢,輝虎等上杉方勢力一度佔上風。然而隨後,武田軍與北條軍在關東各地接連發起攻擊,使上杉軍陷入劣勢。

面對這種局勢,關東的諸將反覆搖擺:當輝虎出兵關東時便歸順上杉方;而當他撤回越後時,又轉投北條方。對於與武田信玄結盟並在關東擴展勢力的北條氏康,輝虎則通過與安房國的里見義堯、義弘父子結盟來加以對抗。

永祿5年(1562年),上杉軍滅掉了上野館林城主赤井氏,但在進攻佐野昌綱堅守的唐澤山城時,未能使其陷落。

7月,輝虎出兵越中國,迫使壓迫椎名康胤的神保長職投降。然而,當輝虎返回越後國後,神保長職再次舉兵,輝虎於9月再次出征越中,使其再次投降。

然而,在上杉軍空缺關東期間,位於武藏國的上杉方據點——松山城再次遭到北條方攻擊。北條氏康聯合武田信玄派出援軍,組成超過五萬人的聯軍,而守城的上杉軍兵力稀少。通往關東的上越國境三國峠已被大雪封鎖,但輝虎仍強行翻越峠,12月抵達上野沼田城,募兵前往救援。然而,至永祿6年(1563年)2月,仍未能及時趕到,松山城最終陷落。

輝虎隨即展開反擊,進攻武藏國,攻陷由小田朝興守衛的騎西城,並迫使其兄、武藏忍城主成田長泰投降。隨後轉戰下野國,4月攻打唐澤山城,使佐野昌綱投降,並攻克由小山秀綱守衛的下野小山城。進一步進軍至下總國,迫使秀綱之弟、結城城主結城晴朝投降,接連攻克關東諸城。同年,上野廄橋城雖被武田與北條聯軍奪取,但很快被輝虎收復,並任命北條高廣為城代。閏12月攻打上野和田城後,輝虎仍在廄橋城過冬。

永祿7年(1564年)4月,為討伐投降北條方的小田氏治,輝虎進攻常陸國,並於28日的山王堂之戰中擊敗氏治,攻克其居城小田城。[34]

同年2月,為鎮壓第三次反叛的佐野昌綱,輝虎再次出征下野國,進攻唐澤山城(唐澤山城之戰)。此次戰鬥是唐澤山城十次攻防戰中最激烈的一次。輝虎發起總攻,而昌綱則頑強抵抗。最終,昌綱在佐竹義昭與宇都宮廣綱的勸說下投降。輝虎接受了義昭與廣綱請求,赦免了昌綱。

3月,輝虎進攻上野國的和田城,但因武田軍在信濃國有所行動,遂返回越後國。

Remove ads

永祿7年(1564年)4月,蘆名盛氏的軍隊與武田信玄結盟,進攻越後,但被上杉軍擊敗。與此同時,武田軍攻佔了信濃國水內郡的野尻城,但隨後被上杉軍奪回。

同年8月,由政虎(即上杉謙信)率領的上杉軍再次與信玄率領的武田軍在川中島對峙(第五次川中島之戰)。雙方對峙長達60日,最終上杉軍撤回越後,戰鬥未分勝負。

自此之後,政虎與信玄再未於川中島交鋒。

10月,佐野昌綱再次倒向北條一方,上杉軍遂進攻唐澤山城,迫使佐野昌綱投降,並帶走人質後返回越後。

永祿8年(1565年)2月,因越前守護朝倉義景在與一向一揆的戰鬥中陷入苦戰,向輝虎請求援助。

3月,位於關東中原要地的關宿城遭到北條氏康的攻擊(第一次關宿合戰)。氏康以岩付城和江戶城為據點,企圖奪取這座控制利根川水系等關東水運要道的城池。輝虎為援助關宿城主簗田晴助,進軍下總國,常陸的佐竹義重(佐竹義昭嫡長子)也派兵支援關宿城。因此氏康中止攻城,未與輝虎交戰便撤退。

5月,將軍足利義輝因三好義繼、三好三人眾、松永久通等人叛亂,於二條御所被殺(永祿之變)。輝虎聞訊後憤怒不已,甚至向神佛發誓「必斬三好與松永之首」。[35]

6月,武田信玄對西上野發動攻勢,攻陷由上杉方的倉賀野尚行守衛的倉賀野城。

9月,輝虎為阻止信玄的進攻,率大軍進攻武田軍在上野的據點——和田城,但未能成功。

永祿9年(1566年),輝虎再次出兵常陸國,迫使重新佔據小田城的小田氏治投降。同時,由於與輝虎結盟的安房國里見氏遭北條氏壓迫,輝虎為援助其盟友,進軍至下總國。3月20日,他進攻歸屬北條氏的千葉氏據點——臼井城。[36]上杉軍一度佔據優勢,逼近主城,但在3月24日戰敗。失敗原因被認為是守城方奮力抵抗[37],另有觀點指出,足利義昭於3月10日發出的書信由使者帶至臼井城,請求上杉軍與北條氏和解並上洛以重建幕府,這也可能促使上杉軍撤退[36](臼井城之戰)。

臼井城攻勢失敗後,原本歸順輝虎的關東豪族紛紛倒向北條氏。9月,上野金山城主由良成繁背叛輝虎。輝虎陷入同時與北條氏康、武田信玄作戰的困境,被迫轉入守勢。同時,他也與在關東擴張勢力的常陸佐竹氏發生對立。

永祿10年(1567年),輝虎為鎮壓再次背叛的佐野昌綱,進攻唐澤山城。雖一度被擊退,但再次發起攻勢,於3月迫使昌綱投降(唐澤山城之戰)。然而,連擔任廄橋城代的上杉直臣北條高廣也通敵叛變。

4月,輝虎擊敗高廣,奪回廄橋城,重新掌握上野的據點,力圖扭轉劣勢。輝虎在上野、武藏、常陸、下野、下總等地輾轉征戰,但在關東的實際領地主要集中於東上野(不過在謙信去世時,上野、下野、常陸仍有部分豪族歸屬上杉方)。

Remove ads

永祿11年(1568年),由織田信長推舉的新將軍足利義昭也任命上杉謙信為關東管領。從此,上杉謙信開始頻繁出兵越中國。與此同時,圍繞北信地區與武田氏的爭鬥已趨於平息。自織田信長在桶狹間之戰中擊敗今川義元後,其繼任者今川氏真遭到武田信玄的進攻(即駿河侵攻)。然而,武田信玄為夾擊氏真而與三河國大名德川家康結盟,卻與其發生衝突。上杉氏的對外關係也因此轉向,與同樣與武田氏斷交的相模北條氏、以及與武田氏保持友好關係的將軍義昭和織田信長之間的關係不斷變化。

永祿11年(1568年)3月,由于越中國的一向一揆與椎名康胤與武田信玄勾結,上杉謙信為控制越中國而與一向一揆作戰,但未能分出勝負(放生津之戰)。7月,武田軍進攻信濃最北部的飯山城,攻陷其支城等,威脅越後國,但被上杉方守軍擊退。隨後,為討伐背叛自己的康胤,謙信再次進軍越中國,攻打堅固的松倉城以及守山城。

然而與此同時,5月,上杉家重臣、屬揚北眾的本庄繁長因與武田信玄勾結而發動叛亂,迫使謙信不得不返回越後國。為平定叛亂,謙信首先使與繁長結盟的出羽尾浦城主大寶寺義增投降,使繁長陷入孤立。隨後於11月進攻繁長的居城本庄城,成功鎮壓叛亂(本庄繁長之亂)。

此時,如前所述,甲斐武田氏與駿河今川氏關係惡化。同年11月25日,今川氏真向武田氏的敵人上杉氏提出和談,並請求其牽制信濃方面的武田軍,但謙信拒絕了這一請求。[38]

永祿12年(1569年),在蘆名盛氏與伊達輝宗的斡旋下,本庄繁長將其嫡長子本庄顯長作為人質交出,謙信因此允許其歸降。此外,與繁長結盟的大寶寺義增也已投降,使謙信得以掌控出羽庄內地方。

Remove ads

永祿11年(1568年)12月6日,武田信玄打破甲相駿三國同盟,入侵駿河國(詳情見「駿河侵攻」)。對此舉,北條氏康強烈反對,北條氏與武田氏斷交,轉而激烈敵對。今川氏真向北條氏求援,北條氏康出兵駿河與武田軍交戰,但武田軍擊敗由氏真率領的今川軍,攻陷駿府城,吞併駿河國。由此,武田氏與北條氏之間的力量平衡被打破,小田原城面臨重大危機。此時,北條氏東有里見氏,北有上杉氏,西有武田氏,陷入三面受敵的困境。於是,北條氏康開始考慮與長期敵對的上杉輝虎和解。

永祿12年(1569年)1月,北條氏康向輝虎提出和解建議。輝虎起初對此並不積極,但由於頻繁出兵關東導致國內不滿情緒上升,加之上杉方的關宿城正遭北條氏照攻擊(第二次關宿合戰),為解救該城,輝虎開始考慮與北條氏和議。

永祿12年(1569年)3月,輝虎為牽制信玄,接受與北條氏的和解,與宿敵北條氏康締結同盟(即「越相同盟」)。

根據該同盟,北條氏照解除對關宿城的包圍,上野國的北條方豪族歸順輝虎,北條高廣也獲准歸降。輝虎不僅獲得北條氏對其關東管領職的承認,還掌控了上野國。此後,輝虎開始正式着手平定北陸諸國。然而另一方面,輝虎也承認由北條氏支持的足利義氏為古河公方,導致上杉方的關東諸將對輝虎產生不信任。與北條氏長期敵對的里見義弘因此與輝虎斷盟,轉而與信玄結盟,繼續對抗北條氏。此外,輝虎於閏5月向織田信長贈送獵鷹,以慶祝足利義昭入洛。

永祿12年(1569年)8月,上杉軍再次出兵越中國,為討伐椎名康胤,率大軍圍攻松倉城達百日之久(松倉城之戰)。之後雖攻陷支城金山城,但因武田信玄率軍進攻上野國,輝虎不得不中途撤軍,進入上野沼田城。

元龜元年(1570年)1月,佐野昌綱在下野再次背叛,上杉軍進攻唐澤山城,但未能攻克。

4月,輝虎收養北條氏康的第七子(另有異說)北條三郎為養子。[k]輝虎非常喜愛三郎,賜其自己早年的名字「景虎」,並以家族成員身份厚待。

10月,北條氏康請求支援,上杉軍進攻上野國,與武田軍交戰後於年內撤回。

12月,輝虎開始使用法號「不識庵謙信」,自此稱為「上杉謙信」。[5]

元龜2年(1571年)2月,謙信率28,000兵再次出征越中國,攻打椎名康胤據守的富山城,並進攻多年來困擾他的新莊城、守山城等。康胤激烈抵抗,但上杉軍成功攻陷這些城池。之後,康胤逃亡並聯合越中一向一揆,繼續對抗謙信。雙方圍繞富山城展開多次爭奪戰,上杉謙信與越中一向一揆之間的鬥爭愈發激烈,形成「越中大亂」。

元龜2年(1571年)11月,北條氏政請求支援,上杉軍進攻關東。因佐竹義重與武田信玄勾結,攻擊小田氏治,謙信出兵上野總社城援助氏治。此外,該年2月,與謙信同為信玄敵人的德川家康為慶祝新年,向謙信贈送了一把太刀。

元龜2年(1571年)10月,長期爭奪關東霸權的北條氏康去世。

元龜3年(1572年)1月,北條氏康的繼承人北條氏政廢除了與上杉家的同盟,並再次與武田信玄和解,因此上杉謙信再次與北條氏敵對。同時,正準備上洛的信玄為防止背後遭到謙信襲擊,策動越中國的一向一揆叛亂。受此影響,謙信將主戰場從關東轉移至越中國。

元龜3年(1572年)1月,上杉軍攻克位於利根川對岸、廄橋城對面的武田方附屬城——石倉城。隨後,武田與北條聯軍逼近,與上杉軍隔利根川對峙(第一次利根川對陣)。

同年5月,越中一向一揆與加賀一向一揆合流,並與武田信玄勾結,攻陷上杉方的日宮城、白鳥城、富山城等多座城池,攻勢達到頂峰。8月,上杉謙信出征越中,在新莊城布陣。之後,富山城的一揆勢力於9月17日凌晨撤退至日宮城方向(據《上杉文書》記載)(參見尻垂坂之戰)。

上杉軍越過神通川向西推進,次日(9月18日)開始進攻瀧山城,並於年底將其攻克。同年11月,織田信長因與大規模動員的武田信玄進入交戰狀態,向謙信提出結盟請求。信長於11月20日致信謙信,信中稱:「信玄之所行,實為前所未聞之無道,不識武士之義理,如今只顧私利,不顧京畿與地方,實為無可理喻之舉」,「此為永久斷絕之事,理所當然」,「即使未來永劫,也絕不再與之往來」。[41]

元龜4年(1573年)正月,椎名康胤一方的松倉城開城投降。

4月,宿敵武田信玄病逝,武田氏的影響力開始減弱。

天正元年(1573年)8月,謙信再次出征越中國,攻克增山城、守山城等多座城池。為打通上洛之路,他進一步進軍加賀國,攻打加賀與越中國境附近由一向一揆據守的朝日山城,從而控制了越中大半地區。由於一向一揆每次謙信撤軍後便再次起義,使謙信深感煩擾,最終決定將越中納入自國領地。此外,通過江馬氏的歸附,謙信也將勢力擴展至飛驒國。

天正元年(1573年)8月,當上杉謙信正在攻打越中朝日山城時,北條氏政入侵了上野國。

雖然謙信的主戰場已從關東轉向越中國,但為消除後顧之憂,他於天正2年(1574年)率領8,000兵力出征關東,進攻上野金山城主由良成繁,並在3月接連攻陷膳城、女淵城、深澤城、山上城、御覽田城,取得顯著戰果。然而,由良成繁堅固的居城金山城仍未能攻克(金山城之戰)。

為援救上杉方在武藏地區最後的據點羽生城,謙信於4月再次與北條氏政隔利根川對峙(第二次利根川對陣)。但因利根川水位上漲無法渡河,謙信於5月返回越後國。羽生城最終於閏11月陷落。

天正2年(1574年),北條氏政進攻下總關宿城的簗田持助。10月,謙信再次出征關東,進攻武藏國,試圖擾亂北條軍後方。儘管謙信專注於平定越中,但在接到援助請求後仍轉軍關東。上杉軍在騎西城、忍城、缽形城、菖蒲城等地縱火牽制北條軍,但由於佐竹等關東諸將未派援軍,謙信未能對北條主力發起全面攻擊,最終關宿城被迫投降(第三次關宿合戰)。

閏11月,謙信進攻北條方的古河公方足利義氏所據的古河城,但此時上杉派在關東的勢力已大幅衰退。

12月19日,謙信接受傳法灌頂,正式出家,並被授予「法印大和尚」之號。同年3月,他還獲織田信長贈送由狩野永德繪製的《洛中洛外圖屏風》。

天正4年(1576年)2月起,受到毛利輝元庇護的足利義昭開始聯合反對織田信長的勢力。同年5月左右,在義昭的斡旋下,嘗試促成甲斐武田氏、相模後北條氏與越後上杉氏之間的「甲相越三和」。

同年4月,上杉謙信開始與在與織田信長交戰中陷入困境的石山本願寺領袖——顯如展開和談,並於5月中旬達成和解協議。[42][43][44]當時代表上杉方與本願寺進行交涉的是山崎秀仙。[42]

謙信與本願寺講和的背景之一,是足利義昭在毛利氏庇護下安居於鞆城,並親自請求謙信協助重建幕府。[42][44]此外,前一年信長曾攻擊本願寺併入侵越前國,因此顕如與越前的一向宗徒向謙信請求援助。顕如是長期困擾謙信的一向一揆領導者,此次和解也為謙信的上洛之路打開了通道。雖然「甲相越三和」最終未能實現,但謙信與本願寺的和解構築了對信長包圍網。然而,由于謙信決定與本願寺及毛利輝元結盟,與信長的同盟關係破裂,自此上杉氏與織田氏長期敵對。[45]

5月,毛利輝元呼籲謙信上洛,謙信於6月通知輝元的叔父小早川隆景,表示將於來年春天上洛。[45]此外,10月足利義昭也請求謙信討伐信長,使謙信加快了上洛的步伐。值得注意的是,此時織田信長已被朝廷任命為內大臣,隨後又升任右大臣,並未被視為「朝敵」,這場衝突本質上是織田政權與室町幕府(足利將軍家)之間的武家紛爭。

天正4年(1576年)9月,上杉謙信進攻由管領畠山氏擔任守護的越中國,攻陷處於一向一揆控制下的富山城、栂尾城、增山城、守山城、湯山城等地。隨後又攻克越中守護代椎名康胤的蓮沼城,並將康胤斬殺,最終完成對越中國的平定。

謙信的下一個目標是平定能登國。尤其是掌控能登的戰略要地——七尾城,對於將軍隊從越後推進至京都而言,是確保兵站線的關鍵。當時七尾城由戰國大名畠山氏年幼的當主畠山春王丸統治,實權則掌握在重臣長續連與其子綱連手中。城內勢力分裂,長氏父子傾向於投靠織田信長,而游佐續光則希望依靠上杉謙信,雙方為主導權展開激烈爭鬥。謙信原本希望和平接收七尾城,但畠山方經過商議後決定抵抗,由此爆發了七尾城之戰。

天正4年(1576年)11月,上杉謙信進軍能登國,接連攻克熊木城、穴水城、甲山城(かぶとやまじょう)、正院川尻城(しょういんかわしりじょう)、富來城(とぎじょう)等能登諸城,隨後包圍七尾城(第一次七尾城之戰)。然而,七尾城建於石動山系北端的松尾山山頂,是一座難以攻克的巨型山城,強攻極為困難。謙信雖在附近修築石動山城作為附屬據點,但久攻不下,最終拖延至次年。

天正5年(1577年),因北條氏政在關東發動進攻,謙信暫時撤回春日山。期間,上杉軍前一年在能登攻佔的諸城被敵軍逐一奪回。謙信不僅接到關東諸將的援助請求,還收到足利義昭與毛利輝元敦促其儘快上洛的書信,加劇了戰局壓力。

於是,謙信決定反攻,於同年閏7月再次進軍能登,重新攻陷各城,並再次包圍七尾城(第二次七尾城之戰)。此時城內爆發疫病,傀儡國主畠山春王丸也病死,導致士氣低落。但守將長續連仍寄望於織田信長的援軍,拒絕投降。鑑於強攻仍難奏效,謙信轉而採取策反手段。

9月15日,游佐續光等人與謙信暗中勾結髮動叛亂,長續連等與信長勾結者被殺,七尾城最終陷落。兩天後的9月17日,謙信又攻克位於能登與加賀國邊境的末森城。

天正5年(1577年),當上杉謙信正在攻打七尾城時,織田信長接到長續連的援軍請求,決定派兵救援七尾城,並與謙信展開戰鬥。由柴田勝家擔任總大將,羽柴秀吉、瀧川一益、丹羽長秀、前田利家、佐佐成政等率領三萬餘大軍,於8月在越前北之莊城集結。8月8日,部隊從越前國出發,進入加賀國,與當地一向一揆勢力交戰並繼續推進。然而途中,秀吉因與總大將勝家意見不合而撤軍,導致部隊行動不一致。

9月18日,勝家率領的織田軍從手取川渡河,在水島紮營,但他們尚未得知七尾城已被攻陷。當織田軍越過手取川進入加賀北部時,謙信得知消息,立即率數萬大軍南下迎戰,迅速控制加賀國的河北郡與石川郡,並推進至松任城。

9月23日,織田軍終於得知七尾城已陷落。緊接着又收到急報,稱謙信率領的上杉軍已駐紮在近在咫尺的松任城。意識到形勢不利,柴田勝家開始撤退。當天夜晚,謙信率領的上杉軍主力約8,000人趁織田軍渡河不便之際發起追擊,並成功擊潰敵軍,這場戰鬥即為「手取川之戰」。

天正5年(1577年)12月18日,上杉謙信返回春日山城,並於12月23日發布動員令,準備展開下一次遠征,計劃於天正6年(1578年)3月15日出發。

然而在出征前六天,即3月9日,謙信在春日山城內如廁時突然倒地,陷入昏迷,之後再未恢復意識,於3月13日未時(下午2點)去世[46],享年49歲。據推測,其死因可能為腦溢血。[46]

謙信於天正4年12月正式成為真言宗僧侶,並將春日山城比作高野山,將北之丸的大乘院視為金剛峯寺,仿效空海安眠的奧之院,在城內設立安葬自身遺體的建築,並立即動工。翌年3月,他將此處命名為「不識院」,取自自己的法號「不識庵」。關於將自己作為即身佛安置於春日山城,以及葬禮的方式等,據認為皆為謙信生前所定。儘管去世突然,其葬禮仍於死後僅兩天後的3月15日舉行。[47]

另一方面,由于謙信終身未婚,且未明確指定養子上杉景勝或上杉景虎中的哪一位為繼承人,導致上杉家爆發了繼承之爭——御館之亂。[48]最終由上杉景勝獲勝,成為上杉家的家督,但這場內亂也使上杉家的勢力大為削弱。

關於未能實現的遠征,有人推測其目的可能是上洛討伐織田信長,也可能是再次進攻關東,但具體詳情仍不明確。[l]

死後

謙信去世後,雖然上杉景勝在「御館之亂」中取得勝利,但這場持續數年的內亂使上杉家內部極度疲憊與衰退。隨後,景勝又遭到謙信晚年交戰的敵人——織田信長的猛烈攻擊,一度瀕臨滅亡。然而,由於信長在「本能寺之變」中突然身亡,上杉家得以倖免於難,並與繼承天下人地位的豐臣秀吉建立了合作關係。在豐臣政權下,上杉家被加封並遷至會津。但後來,上杉家作為「五大老」之一,成為德川家康發動「會津征伐」的對象。由於在「關原之戰」中西軍戰敗,景勝被迫向家康投降,領地被削減,遷至米澤,進入江戶時代。

在成為米澤藩主後,上杉家於江戶時代前期的延寶2年(1674年)4月,由藩主上杉綱憲的輔佐官竹俁充綱提議編纂家族史。延寶5年(1688年)正式啟動編纂工作,並於元祿9年(1696年)5月完成《謙信公御年譜》。[49]

築城

長尾・上杉氏在頸城、新川、北信地區已擁有眾多城堡,因此上杉謙信新建的城堡並不多。然而,為了應對川中島之戰與七尾城之戰,他仍有幾處較為正式的新築城堡,主要包括以下兩例:

飯山城(信濃國)[m]:後來由城主岩井信能整備城下町,奠定了如今飯山市發展的基礎。

石動山城(能登國):利用天平寺石動山眾徒的據點——大宮坊的堡壘進行築城,並任命直江景綱為城主。[50]

人物

據記載,當吉川元春(毛利輝元之叔父)的使者佐佐木定經與上杉謙信會面時,曾稱其為「傳聞中的大峰五鬼、葛城高天的大天狗」[51],將謙信比作神秘強大的天狗。這也反映出一種觀點,即謙信是「身高近六尺的偉丈夫」。然而,也有部分文獻記載他「身材矮小」,因此關於謙信的身高眾說紛紜,並無定論。

謙信是武神毗沙門天的虔誠信徒,他的本陣軍旗上也使用了「毘」字作為標誌。此外,據說他還擁有一頂以三寶荒神為前立裝飾的特殊頭盔。[53]

在青年時期,謙信曾在曹洞宗古剎林泉寺師從天室光育學習禪宗;上洛時,他又在臨濟宗大德寺的徹岫宗九門下參禪,並獲得法名「宗心」。晚年,他轉而信奉真言宗,接受高野山金剛峯寺法印、無量光院住職清胤的傳法灌頂,獲得「阿闍梨權大僧都」的僧階。

謙信不僅是傑出的戰略家與戰術家,也是一位精通和歌、書法出眾的文化人。他曾從公卿近衛稙家處學習和歌奧義,與朝廷貴族有着深厚的文化交流。他尤其喜愛閱讀《源氏物語》等戀愛題材的文學作品。據說他在上洛期間舉辦的歌會上,吟誦了一首優美的戀歌,令在場眾人驚嘆不已。此外,他還喜好彈奏琵琶。

據傳,在七尾城之戰期間,謙信創作了著名的七言絕句漢詩《十三夜》。這首詩被收錄於賴山陽的《日本外史》中而廣為流傳。然而,《常山紀談》與《武邊咄聞書》中記載的版本略有不同,因此有人認為賴山陽對其進行了潤色。此外,由於「十三夜」發生在七尾城陷落前兩日,當時謙信尚未登上本丸,加之他雖精通和歌卻幾乎未留下其他漢詩作品,因此也有觀點認為這首詩可能是後人偽托之作。[n]

在內政方面,上杉謙信推廣栽培用於製作衣料的原料——青薴,並通過日本海航線將其銷往全國,使其成為國家財政的重要收入來源。他還對領內的物產流通進行精密的統制與管理,從中獲得了巨額利潤。

所謂青薴(あおそ),是將薴(からむし)或苧麻(ちょま)浸水後細緻剖開的纖維,用作衣料原料,自古以來便是「越後上布」的主要材料。[54]

在中世紀,經營青薴的商人們成立了名為「青薴座」的行業組織,為了獲得青薴的正式銷售權,他們向公家繳納金錢(稱為「座役」),以確立自己的獨佔銷售權。

室町時代,天王寺的青薴座商人向三條西家繳納座役,獲得青薴的專賣許可。他們前往越後,排除其他商人,優先採購青薴。

但到了15世紀後半期,越後的守護——上杉家改變了政策,越後國內出現了被稱為「越後眾」(具體身份不明)的人群,逐漸掌握了青薴交易的主導權。[55]

此後,天王寺青薴座的商人便無法再在越後優先採購青薴。

在越後的長尾家中,財政負責人藏田五郎左衛門(越後的御用商人)作為「越後眾」的代表,直接前往三條西家繳納青薴的座役。

享祿3年(1530年),守護代長尾為景掌握越後的實權後,藏田五郎左衛門作為越後的財政主管,強化了對青薴流通與課稅的統制,支撐了越後的財政。[55]越後眾在青薴市場上的優勢地位一直持續到江戶幕府的建立。

據說謙信去世時,春日山城中尚有27,140兩的儲備。

據傳,上杉謙信終身奉行「不犯」(即不婚不育),因此他的所有子嗣——上杉景勝、上杉景虎、畠山義春、山浦國清——皆為養子。

不過,歷史學者黑田基樹指出,關於謙信「終身不犯」的說法,是江戶時代以後才出現的觀點,並非當時的事實。[56]

關於謙信的情感生活,也流傳着幾段戀愛故事。其中一則記載於《松鄰夜話》,講述他在二十多歲時曾與敵將——上野平井城主千葉采女之女伊勢姬相戀,但遭到重臣(如柿崎景家等)強烈反對,最終兩人被迫分離。伊勢姬剃髮出家後不久自盡,謙信悲痛至極,食不下咽,臥病在床。

另一方面,也有史料暗示謙信可能確實有妻子。《安田本長尾系譜》記載,長尾晴景之女曾嫁予景虎(即謙信)。此外,高野山清淨心院所藏的《越後過去名簿》中記載,永祿2年(1559年)有人為「府中御新造」請求舉行逆修供養。雖然「新造」一詞偶有例外,但通常指的是「妻子」,若按常規理解,「府中」即指國主謙信,其「新造」即為謙信之妻。更有一封謙信於永祿4年(1561年)6月寫給家臣藏田五郎左衛門尉的書狀,提到自己就任關東管領後,關東國眾建議將本據地從越後遷往關東,謙信表示暫時的應對措施是將「新造」送往關東。雖然也可能是由長尾家其他女性(如晴景遺孀)代替謙信處理家務,但從現存史料來看,在永祿年間初期,謙信確實可能有一位相當於正妻身份的女性。若屬實,則最有可能是晴景之女,但目前尚未發現能夠確證的史料。[56]

據說,上杉謙信的家臣們常通過他的飲食狀況來判斷是否即將出征。這是因為謙信平日生活節儉,飲食簡樸,但每逢戰前,他便會命人大量蒸煮米飯,擺滿山珍海味,盛情款待部下將士。了解他平日節儉作風的部下們見到如此豐盛的餐食,皆感欣喜,士氣高漲,團隊凝聚力也隨之增強。這種戰前款待的飲食形式被稱為「お立ち飯」或「お立ち」,至今仍作為一種傳統風俗在新潟縣與山形縣部分地區流傳。[57]

- 左腿的傷病經歷

據記載,上杉謙信在7歲時曾跌入河中,嚴重撞傷左膝。後來在天文12年(1543年)左右,與長尾俊景在刈谷田川交戰時,左腿內側被箭射中,留下了顯著的傷疤。[58]此外,據推測在永祿4年至5年間,他的左腿出現了氣腫症狀[o],行走時明顯拖着腳步。據《常山紀談》記載,他在戰場上以約三尺長的青竹代替手杖,指揮軍隊作戰。

- 其他傷病記錄

- 死因

據傳,上杉謙信生前嗜酒如命,因長期過度飲酒及飲食習慣(如攝取過多鹽分),可能導致糖尿病性高血壓,從而引發腦血管疾病,這一說法被廣泛視為主流觀點。[r]有醫生根據謙信的史料推斷,他可能患有高血壓、糖尿病、酒精依賴症,以及躁鬱性人格特質。另有一種說法認為,他可能同時患有胃癌或食道癌,並與腦中風並發而導致死亡。[s]在伊東潤與乃至政彥合著的《關東戰國史與御館之亂》(洋泉社歷史新書)第163至165頁中提到,景勝曾向各方通報自己是謙信遺言中指定的繼承人,因此推測謙信在臨終前仍保持意識,有能力留下遺言。書狀中提到的「蟲氣」一詞,被解釋為「むしけ」(重度腹痛),而非「ちゅうき」,由此推論其死因可能是急性胰腺炎或腹部主動脈瘤破裂。

- 「極樂也好 地獄也罷 前路如同 有明之月 心中無一絲雲翳」

- 「四十九年 一場夢 一生榮華 一杯酒」

逸話

上杉謙信展現出關愛子侄的一面,他經常寫信關心侄子喜平次(即後來的養子上杉景勝)的生活。特別是在永祿5年(1562年)2月13日,謙信在關東駐軍期間,親筆書寫《伊呂波盡手本》(即「いろは」假名練習文)寄給當時年僅8歲的喜平次作為書法範本,信中內容也充滿了叔父的慈愛與關懷。[62]

在對待家臣方面,謙信展現出寬容的一面。例如,家臣北條高廣曾兩度叛變,但謙信都予以寬恕並允許其歸隊;對多次反叛的佐野昌綱,只要其投降,謙信便不予追究性命;本庄繁長舉兵叛亂後,謙信平定叛亂並允許其歸附。

然而,為了維護軍紀,謙信也曾採取嚴厲措施。據《景勝公一代略記》記載,重臣柿崎景家因被懷疑與織田信長暗通,被謙信處以死刑。但這一說法近年來受到質疑,關於景家的死因有「病死、伏誅、手打、攻殺、逃亡」五種不同說法。[66]也有觀點認為,真正因通敵被處死的是其嫡子晴家。[67]此外,還有一種說法認為景家父子是上杉景虎的親信,在得知謙信打算立景勝為繼承人後,於天正5年(1577年)11月謙信遠征能登之際試圖發動政變擁立景虎,最終失敗並被處決。[68]關於重臣長尾政景的死,《北越軍記》稱是謙信命宇佐美定滿暗殺,但該資料可信度較低,現代研究多認為此說為後人虛構。《謙信公御年譜》則記載政景是在與宇佐美定滿在野尻池泛舟時,因酒醉下水游泳溺亡。謀殺說雖展現了謙信嚴厲的一面,但自古以來便伴隨着史料批判,其可信性一直備受質疑。[t]此外,謙信還曾因懷疑廄橋城城代長尾謙忠在對抗北條軍時怠於指揮,認定其有叛意而將其處死。[u]

在永祿4年(1561年)就任關東管領的儀式上,據某些記載,謙信因忍城主成田長泰失禮而憤怒,用扇子擊打其面部。長泰在眾將面前受辱,隨即率兵離席返回城中。事件起因是眾將皆下馬跪拜,唯獨長泰在馬上略作點頭致意。然而,成田氏據稱是藤原氏後裔的名門,曾被允許以馬上禮節向武家棟樑源義家致意。謙信可能不知此典故,但此事據說引發關東諸將對謙信的強烈不滿,成為其後關東擴張的阻力。[70]不過,也有研究指出成田氏的地位並不足以採取如此傲慢的態度,且原始史料中並無成田氏以馬上禮迎接源義家的先例,因此學界普遍不認可該說法。[71]同樣,將此事件視為關東諸將反感或背離謙信的主因,也缺乏確鑿依據。

天正元年(1573年)8月,上杉謙信在進攻位於越中國與加賀國邊境的朝日山城時,遭遇一向一揆的猛烈槍擊。他下令暫時撤退,但吉江景資之子——與次卻在槍林彈雨中奮戰不退,拒絕撤離。為保護他,謙信將與次拘禁在軍營之內。周圍人對此感到驚訝,紛紛請求謙信寬恕與次,但謙信回應道:「若讓與次在此戰死,我將無法面對越後的父母(即吉江景資夫婦)。」因此拒絕放行,並將情況告知吉江家。不久之後,與次獲得諒解,並成為早逝的中條景資的婿養子,改名為中條景泰。

由於家臣團內部的權力鬥爭、國人的離心傾向,以及與武田信玄的戰事陷入僵局,上杉謙信(當時名為長尾景虎)感到厭倦,開始頻繁閉居於毗沙門天堂,逐漸沉浸於宗教信仰之中。

弘治2年(1556年)3月23日,年僅27歲的謙信突然向家臣團表達了出家的意願[72];到了6月28日,他離開春日山城,前往高野山。[73]然而在8月17日,家臣們在大和國葛城山山麓的葛上郡吐田鄉村追上他,苦苦勸說之下,謙信最終打消了出家的念頭。這一事件常被視為謙信性格奇特的表現,但也有觀點認為,這是一場有意策劃的行動,目的是為了掌控人心。因為家臣們最終向謙信遞交了誓紙,表示「今後將恭敬臣服,絕無二心」,從而平息了這場風波。

當時,家中勢力分裂為以本庄實乃、上野家成為首的一派,與以大熊朝秀、下平吉長為首的另一派,並牽涉到蘆名氏與武田氏,使越後國陷入動盪。出家風波之後,大多數家臣仍繼續效忠謙信,但大熊朝秀藉機出奔,投奔武田信玄,並在武田氏麾下受到重用。

由於與武田信玄之間貫穿一生的因緣,有人推測,這種對抗關係或許在某種程度上轉化為兩人之間近似友情的情感,這種猜測至今仍存在。

永祿10年(1567年),信玄與同盟國駿河的今川氏真關係惡化,遭到「斷鹽」制裁。由於武田氏的領地甲斐與信濃皆為內陸地區,無法自產鹽,氏真此舉意在削弱武田。然而謙信批評氏真的行為為「卑鄙之舉」,並表示:「我將以戰場決勝負,因此要送越後的鹽給你。」據說他確實將鹽送給了信玄。雖然這一故事未見於可信史書,可能是後人創作,但至少沒有任何記錄表明謙信曾與今川氏聯合實施斷鹽。

據傳,信玄為表達謝意,贈予謙信一把銘刻「弘口」的福岡一文字太刀(被稱為「斷鹽之刀」),現為重要文化財,收藏於東京國立博物館。《日本外史》記載,謙信在飯桌上聽聞信玄去世的消息後,悲嘆道:「我失去了最好的對手,世上再無如此英雄男子」,並放下筷子痛哭。《關八州古戰錄》也有類似記載。《松鄰夜話》則稱,信玄死後,謙信下令城下三日內禁止音樂,理由是「非為敬信玄,而是向武道之神致禮」。當家臣建議趁信玄之死進攻武田時,謙信則回應:「對勝賴那種人做這種事,太不成熟。」不過,這些逸事也可能是後世虛構。另有說法稱,謙信其實對信玄極為厭惡。信玄驅逐父親、擅用謀略陷害敵人,這些行為在謙信看來違背道德,因此他曾對此憤怒不已。兩人之間多次不計利益的衝突,也被認為源於謙信對信玄的純粹厭惡。

在北條氏政圍攻栃木的唐澤山城時,上杉謙信率領八千兵馬前往救援。他親自偵察,察覺到城主佐野昌綱陷入危急,便說道:「既然我已至此,若讓昌綱戰死,將有損我作為援軍的名聲。此刻唯有將命運託付於天,我要衝入敵陣,進入城中助他一臂之力。」於是,謙信未穿甲冑,僅身着黑色棉布道服,頭纏白綾缽卷,手持心愛的十字槍,率領數十騎隨從(具體人數有不同說法),包括馬回與近侍,也都佩戴白布頭巾,直接沖入北條軍約三萬五千人的陣中。敵軍驚愕不已,無人敢攻,擔心這是某種奇計,結果謙信順利入城(據《關八州古戰錄》記載)。北條方將士目睹此舉,驚嘆道:「夜叉羅剎莫過於此!」(見《常山紀談》《名將言行錄》[v])。翌日,謙信與佐野昌綱及城中守軍一同出擊,親自持槍奮戰,同時他所率的越後軍也從外側夾擊北條軍。北條軍死傷逾千人,最終撤退,唐澤山城解圍。

春日山城早在1607年便被完全拆除,目前流傳的【春日山城壁書】出自於1970年《日本武將100選》[74]第184頁[75]。

原文與中譯如下:

運は天にあり (成事在天)

鎧は胸にあり (謀事在人)

手柄は足にあり (建功在勤)

何時も敵を掌にして合戦すべし。疵つくことなし。 (知己知彼,百戰不殆)

死なんと戦えば生き、 (投之亡地而後存,陷之死地然後生)

生きんと戦えば必ず死するものなり。 (戀於存者則必亡,貪於生者則必死)

家を出ずるより帰らじと思えばまた帰る (戒斷思鄉之念則可歸)

帰ると思えば、ぜひ帰らぬものなり。 (心有牽絆之想則難返)

不定とのみ思うに違わずといえば、 (雖無專必)

武士たる道は不定と思うべからず。必ず一定と思うべし (然貫徹意志實乃武士之本)。[76]

謙信於虎年生,幼名虎千代,元服後得名景虎。之後得到關東管領上杉憲政和室町幕府第十三代將軍足利義輝的偏諱,改名為上杉政虎、上杉輝虎。不論如何改名,都保留了「虎」字,其因卓越的才能,而被譽為「越後之虎」。

謙信亦被譽為「越後之龍」,據傳[77]是因為謙信會將「懸かり亂れ龍」的旗立於本陣作為下令全軍奇襲或總攻(全軍総懸り)的暗號而得名。[76]

根據戰國史研究家花之前盛明 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)於2008所著《新編上杉謙信全傳 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)》的研究調查,謙信自14歲上戰場至49歲逝世,畢生出戰70場戰役中,43勝25平手(或和解),僅2敗。(但其中有一些戰役目前仍有存在性的爭議,例如﹕手取川之戰等。)

從明治維新到二戰戰敗的80年間,是日本軍國主義盛行的時期,武田信玄的武田神社、上杉謙信的上杉神社、西鄉隆盛的南洲神社等等均於明治至昭和年間建造。上杉謙信在此時以其近乎無敗的戰績,被奉為「戰國軍神」。[78]

在謙信時代的史料中,並未有家訓相關文書記載[79]。現今流傳的【上杉謙信家訓16箇條】出自《名將言行錄》第219頁。該書由幕末的館林藩藩士岡谷繁實於安政元年(1854年)至明治2年(1869年)期間完成,集合日本戰國時代至江戶時代中期192個武將和大名言行的人物傳記小說,收錄當時許多坊間未經考證的傳說故事,並非正史。目前山形縣米澤市上杉神社入口出設有【上杉謙信公家訓16箇條】石碑原文,為該社所公布的和譯(轉譯為現代日文)版本,別名【寶在心】。[76]

- 有記錄顯示,在出兵關東期間曾發生人口販賣事件。據稱上杉軍攻陷小田城時,部分被俘者在謙信的指示下被進行買賣(見《越佐史料》,但其可信性尚待驗證)。

評價

由於上杉謙信對關東管領職位的執着,有人評價他是拘泥形式的形式主義者、重視權威勝於實質的權威主義者,以及希望恢復室町幕府體制的復古主義者。然而在謙信所處的時代,關東與越後地區對關東管領這一職位的權威仍有一定認可。更重要的是,為了整合越後各地日益獨立的國人領主,並在上杉一族中確立領導地位,就任關東管領是不可或缺的步驟。[81][82]也有觀點指出,室町時代世襲關東管領的山內上杉家曾兩度從越後上杉家迎來養子[w],因此在京都被視為越後上杉家取代山內上杉家成為新的宗家。謙信作為越後守護家的守護代,即便繼承了已失去家格的山內上杉家,也未必能獲得越後上杉一族的認同。[83]正因如此,謙信得以正式使用「上杉」姓氏,並試圖以長尾上杉家為核心,重新編成新的上杉氏一門。[84]他對權威與管領職位的尊重,也被視為其重視義理的體現。謙信曾17次出兵關東,雖因北條、武田的反攻及諸將的背離而使勢力範圍逐漸縮小,但也反映出他堅守義理的性格。

另一方面,現代研究也指出,謙信在越相同盟中雖受北條家強烈請求,卻避免與武田信玄正面衝突;在信濃與關東的南下政策受阻後,轉而加強北陸的進攻。這些行為顯示他在領土擴張與利害權衡上頗為審慎。謙信形象的美化,部分源於江戶時代紀州德川家支持的「上杉流軍學」影響[d],以及上杉景勝之後的米澤藩將其神格化,以統一家中並強化權威。[85]

關於他繼承山內上杉家的動機,也有觀點認為是出於對「大義名分」的執着與對權威的嚮往(雖然在戰國時代,秀吉與家康等人也常以正當性為戰事辯護)。不過也有學者指出,由于越後原本由越後上杉家擔任守護,且其被官家臣多為越後出身,為統一越後,繼承宗家山內上杉家的家督是必要之舉。若從認為戰國時期的上杉宗家應為越後上杉家的立場來看,謙信不過是從宗家的守護代轉而成為分家的當主,因此上述觀點並不成立。

雖然謙信常被以軍事才能評價,但他在內政方面也有諸多成就。作為日本海沿岸的海上貿易樞紐,越後在他的治理下獲得了巨大經濟利益。他善用豐厚的財政資源,在民政方面也取得顯著成果。

尤其是在當時作為衣料原料的青薴方面,他通過控制流通與課稅,獲得了可觀利潤。

此外,歷史學者藤木久志指出:「對越後民眾而言,上杉謙信是策劃並執行對外戰爭這一『創業型事業』的救世主;但對被襲擊的關東等戰場村落來說,卻是遭受略奪的地獄。」這與傳統所稱的「義人上杉謙信」形象大相逕庭。[86]對此,市村高男提出一系列質疑,例如:「正規軍如何籌措軍費?」、「敵地是否真有足夠物資可供掠奪?」、「社會狀況雖有具體描述,但與發動戰爭的權力結構之間的關聯為何?」。[87]同時,也有學者支持「出稼型戰爭」這一說法。福原圭一引用藤木的觀點,認為確實存在掠奪行為的可能性[88];黑田基樹也在多部著作中部分採納了這一理論。[89]不過需要指出的是,不僅是謙信,在當時的戰國戰爭中,掠奪與縱火本就是常見行為。

日本史學界的權威坂本太郎 (歷史學者)在其著作《日本史概說》中評價謙信說:「在殺伐無常,狂爭亂鬥的戰國武將當中,上杉謙信以尊神佛、重人倫、尚氣節、好學問的高節之士見稱,令人感到不愧是混亂中的一股清新氣息。」

同時代的關東武將太田資正也對上杉謙信有如下評語:「謙信公之人品,八分乃賢者,二分為惡人。恣肆怒氣,行事怪異,是其'惡';除此而外,勇猛而無欲,清靜而無邪,廉直而無私,明敏好察,慈惠待下,喜聞人諫等,是為其善。歲有微瑕,不足掩其輝,實乃絕世罕有之良將。」

江戶時期的儒者岩垣松苗在其著作《國史略》中,評論謙信:「然觀其平生所為,則祝髮披緇,不畜妻妾,不茹葷腥,儼然持律僧也。而至行軍略地,則殺人盈野,血流為河。未嘗有勤王濟世之志矣。加之棄祖先之胤,養螟蛉之子,其屍未寒,生禍鬩牆,與國破嗣絕者,僅一間也已。智計雖多乎?膽勇雖壯乎?徒足以行強暴於一世已。」

據傳,武田信玄在臨終前曾對其子勝賴說:「勝賴在用兵之道上,應與輝虎(即上杉謙信)保持和平。輝虎乃剛烈之武士,不會讓年輕的四郎(勝賴)遭受苦難。只要你主動向他請求和平,他必不會拒絕。信玄我因不夠成熟,未曾親口向輝虎請求和平,最終未能達成和解。勝賴你務必親自向謙信請求和平,他是不會讓你為難的人。」[90]

此外,在信玄去世後的天正4年(1576年)10月15日,甲斐國僧人教雅曾致信越後上條談義所(長福寺)的空陀法印,信中寫道:「貴國之太守謙信,在刀劍之道上堪稱日本無雙之名將,故信玄入道常常向愚拙我講述其事。」(《歷代古案》)

由此可見,無論是信玄本人還是武田方人士,對謙信都給予了極高評價。信玄雖與謙信長期為敵,但通過戰鬥建立了深厚的信任,甚至可能視其為志同道合之人。[91]

上杉謙信的去世在當時引發了極大的震動。他的葬禮於3月15日舉行,《北越軍談》對此有如下記載:

此外,雖然謙信在戰場上展現出強大的實力,但他未能統一天下的原因之一,是在越中地區被一向一揆所牽制。[x]同為北陸大名的朝倉氏也曾因加賀的一向宗勢力而受困,難以展開跨地域的戰略行動。

系譜

長尾氏在上杉氏麾下擔任越後國的守護代。從主君上杉定實的關係來看,長尾氏既是其正室之侄,又是娘婿之弟。據傳其家系始於上杉重房,共傳承了16代。5代前的景房迎娶了上杉中務大輔之女為正室,其子賴景起,開始擔任守護代一職。

家臣

五十音順

- 越後守護家由來

- 長尾一門眾

這是從曾效忠於上杉謙信的武將中,特別選出的25位評價最高者。該名單記載於寬文9年(1669年)提交給江戶幕府的《上杉將士書上》中。

出典為《上杉將士書上》。此外,在《甲越信戰錄》(作者不詳,為江戶時代末期的軍記作品)中,景綱被替換為直江兼續進行記載。

- 上杉四天王

- 上杉四家老

- 前期

- 後期

墓所與靈廟

如前所述,上杉謙信生前仿效高野山的空海,在春日山城內建立了「不識院」,作為自己死後安葬之所。[47]他去世後,遺體被穿上鎧甲、佩戴太刀,安置於陶瓮之中,並以漆密封[46],最終葬於春日山城內的不識院,同時在林泉寺建立了供養塔。[92]

在豐臣政權時期,長尾上杉家被決定遷封至若松城。上杉景勝遵照謙信遺命,原本打算將裝有遺體的陶甕留在春日山城,自己前往會津。但新任城主堀秀治提出抗議,據稱景勝因此「被催促」而不得不將遺體遷移(見《景勝公御年譜》慶長三年八月二日條所載景勝書狀)。[93]關原之戰後,上杉家遷至米澤,謙信遺體被安置在米澤城本丸一角。[46]慶長14年(1609年),上杉景勝下令在米澤城本丸東南隅建立正式的御堂及附屬寺院「靈仙寺」(初名為「自性院」),並在二之丸東南至南側範圍內建造20座寺院,負責對御堂的各類奉仕。由平林正恆擔任奉行,工程於慶長17年(1612年)完成。[94]御堂中央安置謙信靈柩,兩側分別供奉善光寺如來像與泥足毗沙門天像,均面向西方。仿效空海的先例,僧侶們每日如生前般為謙信奉上飲食。[95]自米澤藩第四代藩主上杉綱憲起(不含明治時期繼承的上杉茂憲),歷代藩主在繼承家督、首次入城後,都會參拜御堂,並在當年正月十三日(謙信的月命日)舉行「御武具召初」儀式——身穿安置於御堂中的謙信遺物甲冑進行參拜。此儀式被認為是為了強化綱憲的權威而創設,因其雖為第2代藩主上杉定勝的外孫,但出身吉良氏,為養子。佐證之一是,該儀式的詳細記錄僅見於綱憲與第9代藩主上杉治憲(鷹山,綱憲的外曾孫,出身秋月氏)時期。[96]

明治維新後,謙信遺體被再次改葬至米澤藩歷代藩主安眠的上杉家廟所(山形縣米澤市)。原供奉御堂的寺院群中,法音寺遷至御廟附近,至今仍存,並繼續供奉善光寺如來像與泥足毗沙門天像。此外,在春日山林泉寺(新潟縣上越市)、岩殿山明靜院(新潟縣上越市)、高野山以及栃尾美術館前庭(新潟縣長岡市)也設有供養塔。

明治5年(1872年),在米澤城本丸舊址建立了上杉神社(別格官幣社),與上杉治憲(鷹山)一同被奉祀。明治35年(1902年)升格為別格官幣社,神體為上杉謙信一柱(上杉鷹山則在松岬神社與上杉景勝、直江兼續等人共同奉祀)。明治41年(1908年)9月9日,謙信被追贈「從二位」官位。[80]

此外,據傳在上杉遺民一揆期間,直江兼續曾以「守護上杉謙信公之墓」為號召,煽動越後國內的舊臣響應起義。

遺品

上杉謙信的愛刀之一是太刀「無銘一文字」,被稱為「山鳥毛」(さんちょうもう),並被指定為國寶。山鳥毛曾為私人所有,寄存於岡山縣立博物館。至2021年,該刀由岡山縣瀨戶內市擁有,並在備前長船刀劍博物館定期展出。

2015年,通過新潟縣立歷史博物館,曾有意將此刀轉讓給與謙信有淵源的新潟縣上越市,並嘗試通過「故鄉納稅」等方式籌集資金,但因專家評估價與所有者期望價未能達成一致而放棄購買。[97]2018年4月,所有者提出轉讓給瀨戶內市的意向[y],市方明確表示將予以購買。[98]之後,通過故鄉納稅等方式籌集了超過5億日元,用於展廳整備及購入費用。[99]自2020年3月起,該刀歸瀨戶內市所有。[100]

由狩野永德繪製的六曲一雙金箔貼屏風。左屏描繪了有京都御所與公方邸的上京,右屏則展現了因祇園祭而熱鬧的下京景觀。關於其創作背景與贈送者,眾說紛紜。

肖像銅像等

在去世前一個月的二月,謙信從京都召來畫家,為自己繪製了正面肖像和背影。正面肖像如今仍廣為人知,而背影竟是讓畫家畫了一隻酒杯。據說謙信當時說道:「此杯即我之後影也」。[102]

謙信並無現存的同時代肖像畫。如今流傳的形象,是根據曾由高野山無量光院收藏的描繪其晚年時期的圖像所創作,但該圖像已於1888年(明治21年)高野山大火中焚毀。江戶時代,謙信與武田信玄等其他戰國大名一樣,受到軍記物的影響,形成了多種形象,包括戰陣武者像、法體武將像、佛畫風格的僧侶像等。[102]

目前已確認的謙信畫像(包括臨摹作品)共有28幅。[102]

在上杉神社的稽照殿中,收藏有由{{Link-ja|小圃千浦|小圃千浦}所繪的謙信肖像畫。電影和電視劇中所描繪的謙信面貌及其陣羽織設計等,深受千浦作品的影響。

- 春日山神社:瀧川毗堂為春日山城遺址半山腰的上杉謙信像製作模型,其中一尊曾安置於春日山旅館。由於該旅館於2022年關閉,該雕像被捐贈給春日山神社。[103]

- 上越信用金庫高田中央支店:自舊高田信用金庫本店時期起便已存在。[103]

- 上越市埋藏文化財中心:原本設於上越地區廣場,2010年遷至現址。[103]

- 上越文化會館大廳:展示的是木雕原型。[103]

- 縣立武道館「謙信公武道館」:為紀念開館一周年而設立。[103]

- 袖珍公園(Pocket Park)[103]

- 上越市政府接待室:其中兩尊雕像為瀧川毗堂所作,共有三尊。[103]

關聯作品

- 小說

- 中澤經夫《上杉謙信》(1972年,鶴書房盛光社)

- 井上銳夫《上杉謙信》(1983年,新人物往來社)

- 咲村觀《上杉謙信〈上・下〉》(1983年,讀賣新聞社)

- 鈴木俊平《上杉謙信 川中島的決戰》(1986年,講談社火之鳥傳記文庫)

- 新田次郎、半藤一利、安西篤子、林青梧、濱野卓也、竹內勇太郎、百瀨明治、花之前盛明《上杉謙信——以信與義為生,貫徹孤高的戰爭天才》(1990年,總統社)

- 津本陽《武神之階》(1991年,角川書店)

- 花之前盛明《上杉謙信》(1991年,新人物往來社)

- 南條范夫《上杉謙信》(1993年,光文社文庫)

- 小松重男《聖將 上杉謙信》(1997年,每日新聞出版)

- 松永義弘《上杉謙信》(1998年,學陽書房)

- 霧島那智《上杉謙信的野望》(1998年,青樹社)

- 永峯清成《上杉謙信——貫徹至誠的稀世勇將》(1998年,PHP文庫)

- 小松重男《迷走大將上杉謙信》(1999年,小學館)

- 志木澤郁《上杉謙信》(2006年,學研出版)

- 永岡慶之助《上杉謙信與直江兼續》(2006年,學陽書房)

- 嶋津義忠《上杉三代記》(2008年,PHP研究所)

- 坂上天陽《上杉謙信・景勝・直江兼續 軍神的系譜》(2008年,學研Plus)

- 小澤章友《武田信玄與上杉謙信 戰國武將物語》(2015年,講談社青鳥文庫)

- 坂口安吾《決戰川中島 上杉謙信篇──越後守安吾將軍的奮戰記──》(2016年,Goma Books)

- 沖方丁《五寶之矛》(收錄於《決戰!川中島》,2016年,講談社)

- 今村翔吾《蒼天的代將》(收錄於《戰國武將傳 東日本篇》,2023年,PHP研究所)

- 風野真知雄《皆殺之城——狙擊謙信的公主》(2025年,祥傳社文庫)

- 武川佑《龍與謙信》(2025年,KADOKAWA)

- 劇集

- 太閤記(1965年、NHK大河劇、演:石山健二郎)

- 天與地(1969年、NHK大河劇、演:石坂浩二[104])

- 女人風林火山(1986年、TBS、演:山下真司)

- 武田信玄(1988年、NHK大河劇、演:柴田恭兵)

- 天與地 黎明編(1990年、NTV、演:大澤樹生)

- 武田信玄(1991年、TBS、演:佐藤浩市)

- 風林火山(1992年、NTV、演:高嶋政宏)

- 風林火山(2006年、EX、演:德重聰)

- 太閤記 獲取天下的男人・秀吉(2006年、EX、演:下元佳好)

- 風林火山(2007年、NHK大河劇、演:GACKT)

- 天與地(2008年、EX、演:松岡昌宏)

- 天地人(2009年、NHK大河劇、演:阿部寬)

- 女信長(2013年、CX、演:山口祥行)

- 新陰流 上泉伊勢守信綱(2017年、BS、演:山田純大)

- 新・信長公記~同班同學是戰國武將~(2022年、NTV、演:犬飼貴丈)

- 電影

- 漫畫

- 原作:海音寺潮五郎,漫畫:石川賢《天與地 上杉謙信物語〈上・中・下〉》(1998年,講談社)

- 企劃・構成・監修:加來耕三,原作:杉田徹,作畫:中島健志《戰國人物傳 武田信玄與上杉謙信(漫畫版日本歷史4)》(2008年,蒲公英出版社)

- 東村明子《雪花之虎》(2015年–2020年,小學館)——以「上杉謙信其實是女性」為設定,作為主角展開故事。

- 企劃・構成・監修:加來耕三,原作:水谷俊樹,作畫:川野一郎《戰國人物傳 上杉謙信(漫畫版日本歷史59)》(2017年,蒲公英出版社)

- 監修:田代修,漫畫:田中顯《信玄與謙信(學研漫畫 日本傳記)》(2017年,學研)

- 監修:河合敦,漫畫:RICCA,劇本:三上修平《武田信玄與上杉謙信(學習漫畫 日本傳記 SENGOKU)》(2020年,集英社)

- 監修:村木二郎,漫畫:中西英二《上杉謙信——馳騁戰國時代的毘沙門天化身》(2023年,講談社)

- 監修:黑田基樹,插畫:高田靖彥《武田信玄與上杉謙信(小學館版學習漫畫人物館 日本35)》(2024年,小學館)

- 岡村賢二《越後之虎・上杉謙信能否統一天下》(2025年,LEED出版社)

- 遊戲

- 《Fate/Grand Order》(2019年起,TYPE-MOON,配音:水樹奈奈)

- 樂曲

- 三田明《友情〜上杉謙信》(1973年,作詞:千家和也,作曲:渡邊岳夫。收錄於合輯專輯《戰國武將》(編號:SJX-155))

- 皇家騎士《上越市民之歌》(1977年,作詞:小林隆治,補作:森菊藏,作曲:狛林正一) 在第三段歌詞中登場的是上杉謙信。

- 櫻雪《月之刃》(2009年,作詞:小栗櫻,作曲:秋津)

腳註

- 《歷名土代》中未見記載。

- 僅限於書面上的往來。

- 根據《上杉輝虎書狀案》的記載,謙信於1564年10月1日親自確認了修建工程的完工。

- 栗岩英冶、桑田忠親、井上銳夫、花之前盛明花ヶ前盛明等眾多研究者在著作中均有指出。

- 將軍義輝派遣大館左衛門佐輝氏前往坂本的駐地探望病情,並於同日贈送了一卷火槍火藥的配方書(《鐵放藥之方並調合次第》)給謙信。

- 史料中記載他倒在雪中的廁所,這也被認為是其死因可能為中風的一個依據。

- 《關八州古戰錄》記載為主從共45騎,《常山紀談》記載為13騎,《名將言行錄》則記為率領23騎。

- 一文字派是長船町的刀工流派。

參考文獻

關聯項目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads