热门问题

时间线

聊天

视角

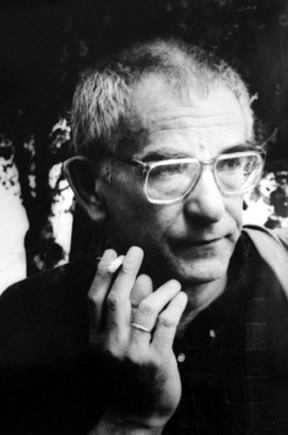

古茲托夫·奇斯洛夫斯基

波兰电影导演、编剧(1941—1996) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

古茲托夫·奇斯洛夫斯基(波蘭語:Krzysztof Kieślowski;1941年6月27日—1996年3月13日),是一位具有廣大影響力的波蘭電影導演、劇作家,因他的作品《藍白紅三部曲》和《十誡》聞名世界。[1][2]

Remove ads

早年生活

奇斯洛夫斯基出生在波蘭的華沙,在幾個小城鎮中長大。16歲時,他進入一所消防員培訓學校,惟於3個月後退學。隨後,沒有任何的職業目標的奇斯洛夫斯基靠着關係進入了一所學院學習戲劇技巧。他決定成為一名戲劇導演,但在當時,並沒有為戲劇導演的專門培訓,所以他選擇了學習電影作為中間的踏板。

離開學校後奇斯洛夫斯基作了一名戲劇裁縫,他申請進入了當時的先鋒藝術家創立的羅茲電影學校修導演課程,但兩次都落選了。為了逃避當時的強制性兵役,他暫時地成為了一名美術系學生,並且暴飲暴食,企圖使自己的身體不適合兵役的要求,在逃過了強制性兵役選拔的數月後,奇斯洛夫斯基通過第三次的申請,進入了羅茲電影學院。

在1964至1968年奇斯洛夫斯基進入羅茲電影學校期間,政府給了學校相對較高的藝術自由。奇斯洛夫斯基很快就失去了他對戲劇的興趣,決定製作紀錄片。

紀錄片

奇斯洛夫斯基早年的記錄片關注於城市居民、工人、士兵的日常生活,儘管他不是一個公開的政治電影攝製者,但他很快發現,試圖精確地描寫波蘭人民的生活使他與政府間產生了矛盾。他的電視影片,關於1971年什切青(波蘭港市)罷工事件的《工人的七一年》(Workers′71),只播放了經過徹底審查的部分。

在拍攝完《工人的七一年》之後,奇斯洛夫斯基在他的電影《履歷》(Curriculum Vitae) 中將他的目光轉向了政府本身,這部電影將一個政治局會議的記錄片與一個關於官方詳細審查一男子的虛構故事相結合。儘管奇斯洛夫斯基相信這部電影傳遞的信息是反對獨裁,但他仍被同行們所責備說他與政府合作。

奇斯洛夫斯基後來說他放棄拍攝紀錄片基於兩個原因:對影片《工人的七一年》的審查使他懷疑在獨裁的政體下,能否真正的敍述事實,以及在拍攝《車站》(Station、1980)時的一件事情,他的一些菲林險些被用作一起案件的證據。他認為小說不僅可以有更多的藝術自由,也可以更真實地描繪每天發生的事。

Remove ads

波蘭長片電影

奇斯洛夫斯基的第一部紀錄片電影,電視影片《職員》(Personnel、1975)在曼海姆電影節奪得了他的第一個獎。包括《職員》和他的下一部電影《生命的烙印》(The Scar)都是社會現實主義的作品,角色非常多: 《職員》描寫的是一個製作舞台戲劇產品的技師,這是基於奇斯洛夫斯基早年學校學習的經驗,《生命的烙印》展示了 在計劃經濟中一個小鎮的巨變。 這些電影有着記錄片的風格,並且都是由非專業的演員演出的。與他的早期作品一樣,它們描述了在不良體制重壓下的日常生活,但是沒有加以明確的評論。《電影狂》(Camera Buff、1979)(莫斯科國際電影節金獎)與《機遇之歌》(Blind Chance、1981)延續了相同的路線,但是更加關注了個人的倫理的選擇,而不是整個社會的。在這一時期,奇斯洛夫斯基作為loose movement的一部分,與同時代的波蘭導演一起,包括Janusz Kijowski,安德烈·華意達和安格尼茲卡·賀蘭,他們的作品被稱為道德焦慮電影。

《機遇之歌》(1981),講述一名醫科學生剛死去父親,受父親臨終遺言影響,決意乘火車到華沙一趟。片中描述三個截然不同的結局:一、趕上火車,遇上共產黨員,並加入了共產黨;二、趕不到火車,與車站保安打架被囚,獄中結織了異見人士,成了反政府分子;三、趕不到火車,繼續學業,結婚生子,成為醫生,決意避開政治。影片探討命運是註定還是個人意志的延伸,同類題材也一直出現在其他作品之中。影片表達了在極權的國度,不同的選擇都很諷刺地達致不幸的結局,未能通過審查,直到1987年才能上映。

《不絕之路》(No End,1984)可能是奇斯洛夫斯基最具政治傾向的電影,用一個律師死後的幽靈和他的寡婦的視角,描寫了波蘭戒嚴期間政治審判。影片嚴厲的批評了政府及政府的反對者。從《不絕之路》開始,奇斯洛夫斯基導演生涯中出現了兩個緊密的合作者:劇作家克日什托夫·皮斯維茲和作曲家澤貝紐·普瑞斯納(Zbigniew Preisner)。皮斯維茲是一位辯護律師,奇斯洛夫斯基在為創作《不絕之路》調查政治審判時遇了他(《不絕之路》本打算作為一部記錄片),他與奇斯洛夫斯基合作寫作了隨後的所有電影。普瑞斯納提供了《不絕之路》的音樂創作和其隨後的絕大多數電影,還為電影虛構了一為名叫Van den Budenmayer的中古作曲家。

《十誡》(The Decalogue,1988),一個包含十部短片的系列劇,每一部都基於十誡中的一條戒律,並將故事安排在了當代的華沙,這一系列劇是為波蘭電視創作的,直到多年後都很少在其他地方看到,但到現在,它仍然是一部飽受爭議的電影。奇斯洛夫斯基後將其中的兩個部分擴展成了長篇電影,《殺誡》(A Short Film About Killing)和《情路長短調》(A Short Film About Love)。

國外作品

奇斯洛夫斯基的最後四部電影全部是與他國合作的作品,主要由法國監製馬亨·卡米茲投資。這些電影關注於道德與精神哲學上問題,類似於《十誡》和《機遇之歌》,但更加抽象,更少的演員,更多的內在情節和更少對公眾的興趣。在這些電影中,波蘭更像是通過一個歐洲外來者的眼睛描繪的。這四部作品是他在商業上最成功的作品,遠遠超過了他的其他作品。其中第一部作品為《兩生花》(1991年),使得愛蓮·謝歌一舉成名。而後的《藍白紅三部曲》三部曲(《藍白紅三部曲之藍》、《藍白紅三部曲之白》、《藍白紅三部曲之紅》),是他繼《十誡》後最精彩的電影,也是他在國際上的第一次商業成功。

逝世及遺產

1996年3月13日,奇斯洛夫斯基在突發後心臟病的心臟外科手術過程中逝世,其後葬在華沙的Powazki公墓,非常接近圍牆的地方。陵墓上有一磚以黑色大理石造成的小雕塑,坐落在一個一米多高的底座上,形狀為由兩隻手做出一個矩形框的攝影師典型的手勢,而下面亦刻有奇斯洛夫斯基的名字和年代。

在他死後多年,奇斯洛夫斯基仍是歐洲極有影響力的導演,他的作品在全球各地大學的電影課上所學習,1993年書籍《奇斯洛夫斯基論奇斯洛夫斯基》(Kieślowski on Kieślowski),根據Danusia Stok的採訪,奇斯洛夫斯基用他自己的語言描繪了他的生活和作品,還有一部描寫他的傳記電影《奇斯洛夫斯基-如是說》(Krzysztof Kieślowski: I'm So-So、1995年),由Krzysztof Wierzbicki執導。

儘管他曾宣稱在拍攝完《藍白紅三部曲》後退休,但直到他逝世前,奇斯洛夫斯基還在與Piesiewicz一同創作新的三部曲《天堂》、《地獄》及《煉獄》,這一三部曲是由但丁的《神曲》獲得的靈感。唯一完成的部分《天堂》由Tom Tykwer執導,在2002年的多倫多國際電影節上放映。

Remove ads

電影作品

Remove ads

參考文獻

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads