热门问题

时间线

聊天

视角

司隸校尉部

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

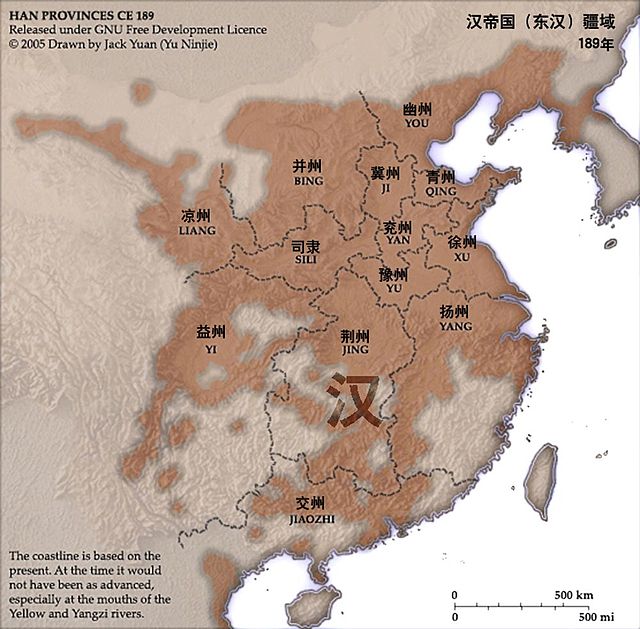

司隸校尉部,始設於漢朝,其行政長官為司隸校尉,西漢時為朝廷的監察官,為中央地區的警備司令和民政長官,職責原本在於監督朝內的大臣與皇親國戚,西漢末年兼及京都附近的京兆尹、左馮翊、右扶風、河東、河南、河內和弘農等七個郡的官員。東漢時,司隸校尉部成為正式行政區,司隸校尉成為一級地方行政長官,並列為東漢十三州之一。東漢建安十八年(213年)以後省,其屬郡歸屬雍州、冀州和豫州。

西漢京畿地區

西漢時劃分天下為13個刺史部(均為監察區),僅京畿地區之7郡未設刺史,直屬於中央,後由司隸校尉監督。其區域約相當於今河北省南部、河南省北部、山西省南部及陝西省渭河平原。

人口據《漢書·地理志》記載,元始二年(2年),京畿地區總戶口有151萬9857戶,總人口668萬2602人,約佔當時全國人口的11.59%。各郡戶數、人口如下:

Remove ads

京畿地區在秦末,分屬內史及河內、河東、三川3郡地。漢高祖元年(前206年),項羽分封十八王:章邯(封雍王,領內史西半部)、司馬欣(封塞王,領內史東半部)、司馬卬(封殷王,領河內郡)、魏咎(封西魏王,領河東郡)、申陽(封河南王,領三川郡)於此。

同年八月,劉邦滅塞、雍二國,置渭南、河上、中地3郡。高祖二年(前205年)十月,滅河南國,置河南郡;三月滅殷國,置河內郡;九月滅西魏國,置河東郡,共計6郡。高祖九年(前198年)罷渭南、河上、中地3郡,復為內史。建元五年(前136年),分內史為左、右內史。元鼎四年(前113年)析左內史及南陽、河南2郡置弘農郡。太初元年(前104年)左內史改置左馮翊,右內史改置京兆尹及右扶風,共計7郡。至西漢末未變。

- 京兆尹

- 秦代屬內史轄地,漢初屬塞國。高祖元年(前206年)八月滅國,置渭南郡,領12縣[註2]。高祖九年(前198年)罷郡,復為內史。建元五年(前136年),分內史置右內史,領32縣[註3]。太初元年(前104年)分右內史置[參1],領原右內史華陰、下邽、藍田等縣,郡治長安縣。新置奉明縣。漢末領12縣,同前。

- 左馮翊

- 秦代屬內史轄地,漢初屬塞國。高祖元年(前206年)八月滅國,置河上郡,領16縣[註4]。高祖九年(前198年)罷郡,復為內史。建元五年(前136年),分內史置左內史。太初元年(前104年)更名左馮翊[參2],領原左內史頻陽、重泉、高陵等縣,郡治長安縣。後新置雲陵縣。西漢末領24縣,同前。

- 右扶風

- 秦代屬內史轄地,漢初屬雍國。高祖元年(前206年)八月滅國,置中地郡,領15縣[註5]。高祖九年(前198年)罷郡,復為內史。太初元年(前104年)改主爵都尉置右扶風,領原右內史渭城、斄縣等縣,郡治長安縣。後新置平陵縣,武功縣改名漢光邑。西漢末領21縣,同前。

- 河東郡

- 秦代舊郡,漢初屬西魏國。高祖二年(前205年)滅國,復置河東郡。郡治安邑縣。西漢末領安邑、大陽、猗氏、解縣、蒲反、河北、左邑、汾陰、聞喜、濩澤、端氏、臨汾、垣縣、皮氏、長脩、平陽、襄陵、彘、楊、北屈、蒲子、絳縣、狐讘、騏24縣。

- 河南郡

- 秦代名三川郡。漢初屬河南國。高祖二年(前205年)滅河南國,置河南郡[參5]。西漢末領雒陽、滎陽、偃師、京、平陰、中牟、平、陽武、河南、緱氏、卷、原武、鞏、穀成、故市、密、新成、開封、成皋、苑陵、梁、新鄭22縣。

- 附:太常郡

- 其長官為太常,是西漢時期專門管理皇家陵縣的一個特殊行政區,位於三輔境內,與漢代的其他郡、國平級。由於轄縣會隨時間推移不斷增加,因此太常郡被稱為一個「隱形郡」[註6]。漢元帝永光三年(前41年)廢除了陵縣制[參6]。此後皇帝陵園不再單獨置縣,原有的陵縣分別歸三輔各郡管理。

- 太常郡所轄陵縣:長陵縣(高帝陵)、安陵縣(惠帝陵)、霸陵縣(文帝陵)、南陵縣(薄太后陵)、陽陵縣(景帝陵)、茂陵縣(武帝陵)、雲陵縣(趙婕妤陵)、平陵縣(昭帝陵)、杜陵縣(宣帝陵)。其他如漢文帝之母薄太后、漢昭帝之母趙婕妤也有陵縣。漢高帝為其父太上皇之陵所置的萬年縣與漢宣帝為其父史皇孫之陵所置的奉明縣是否也屬太常管轄已不可考。

Remove ads

京畿地區在秦末可考縣數,計內史41縣[註7],河內郡19縣[註8],三川郡22縣[註9],河東郡19縣[註10]。另有鄜、

西漢時期,經歷多次調整,計改名者9縣[註11],新置者25縣[註12],廢縣者13縣[註13],境外移入者8縣[註14],境內移出者4縣[註15],不明者12縣[註16]。據《漢書·地理志》記載,元始二年(2年),司隸地區共有127縣、7郡國。

Remove ads

東漢司隸校尉部

東漢時,管轄範圍相當於現在的河北省南部、河南省北部、山西省南部和陝西省渭河平原。治所首都雒陽縣(今河南省洛陽市)。漢獻帝初平元年(190年)以後遷到長安縣。建安元年(196年)以後又遷回雒陽縣。

人口據《後漢書·郡國志》記載,永和五年(140年)時,司隸地區總戶口有61萬6355戶,總人口310萬6161人,約佔當時全國人口的6.32%,與西漢時期相比,戶口減少50萬戶,人口減少350餘萬。各郡戶數、人口如下:

Remove ads

東漢初領河南尹、京兆尹、右扶風、左馮翊、河內郡、河東郡、弘農郡7郡。中平六年(189年)析右扶風置漢安郡(後改名漢興郡),領8郡。建安十八年(213年)正月省司隸校尉部,以潼關為界,以西的京兆、右扶風、左馮翊、漢興、弘農5郡劃入雍州,以東的河內、河東2郡劃入冀州,河南郡劃入豫州[參32]。

- 河南尹

- 西漢名河南郡,東漢建武元年(25年)改稱河南尹[參33],郡治雒陽縣(今河南省洛陽市東北),領雒陽、河南、梁縣、滎陽、卷縣、原武、陽武、中牟、開封、苑陵、平陰、穀城、緱氏、鞏縣、成皋、京縣、密縣、新城、偃師、新鄭、平縣、故市22縣。東漢初廢故市縣[註54]。建安十八年(213年)以後歸屬豫州管轄。

- 東漢末,領雒陽、河南、梁縣、滎陽、卷縣、原武、陽武、中牟、開封、苑陵、平陰、穀城、緱氏、鞏縣、成皋、京縣、密縣、新城、偃師、新鄭、平縣、陸渾[註55]22縣。

- 河內郡

- 西漢舊郡,郡治懷縣(今河南省武陟縣西北),東漢初領懷縣、河陽、溫縣、軹縣、波縣、野王、沁水、平皋、州縣、武德、山陽、修武、獲嘉、汲縣、共縣、朝歌、蕩陰、隆慮18縣。延平元年(106年),避漢殤帝名諱,隆慮縣改名林慮縣[參34]。建安十七年(212年),朝歌、蕩陰、林慮3縣移屬魏郡[參35],省波縣(漢末魏時此縣已不可考)。建安十八年(213年)以後歸屬豫州管轄。

- 東漢末,領懷縣、河陽、溫縣、軹縣、野王、沁水、平皋、州縣、武德、山陽、修武、獲嘉、汲縣、共縣14縣。

- 河東郡

- 西漢舊郡,郡治安邑縣(今山西省夏縣西),領安邑、蒲阪、河北、大陽、解縣、猗氏、汾陰、皮氏、北屈、蒲子、彘縣、楊縣、平陽、襄陵、臨汾、絳邑、聞喜、東垣、端氏、濩澤、左邑、長修、狐讘、騏縣24縣。東漢初省左邑、長修、狐讘、騏縣4縣[註54]。陽嘉二年(133年),彘縣改名永安縣[參36]。建安十八年(213年)以後歸屬冀州管轄。

- 東漢末,領安邑、蒲阪、河北、大陽、解縣、猗氏、汾陰、皮氏、北屈、蒲子、永安、楊縣、平陽、襄陵、臨汾、絳邑、聞喜、東垣、端氏、濩澤20縣。

- 弘農郡

- 西漢舊郡,郡治弘農縣(今河南省靈寶市北),領弘農、陝縣、新安、宜陽、盧氏、黽池、商縣、上雒、丹水、析縣、陸渾11縣。建武十五年(39年),商縣、上雒2縣移屬京兆尹[參37],丹水、析縣2縣移屬南陽[參38];京兆尹華陰、湖縣2縣來隸[參39]。中平六年(189年),改稱弘農國,次年復為郡[參40]。陸渾縣移屬河南尹(不詳何時[註55])。建安十八年(213年)以後歸屬豫州管轄。

- 東漢末,領弘農、陝縣、新安、宜陽、盧氏、黽池、華陰、湖縣8縣。

- 京兆尹

- 西漢舊郡,郡治長安縣(今陝西省西安市西北)[參41],領長安、霸陵、杜陵、新豐、鄭縣、藍田、下邽、湖縣、華陰、船司空、南陵、奉明12縣。東漢初省下邽、船司空、南陵、奉明4縣[註54]。建武十五年(39年),湖縣、華陰2縣歸屬弘農郡[參39];左馮翊長陵、陽陵2縣,弘農郡上雒、商縣2縣來隸[參37]。延熹二年(159年)左右,復置下邽縣[參42]。漢靈帝中平年間(184年 - 189年),安定郡陰盤縣移寄治於新豐縣,後歸屬京兆尹[參43]。建安十八年(213年)以後歸屬雍州管轄。

- 東漢末,領長安、霸陵、杜陵、新豐、鄭縣、藍田、長陵、陽陵、上雒、商縣、下邽、陰盤12縣。

- 左馮翊

- 西漢舊郡,舊治長安縣,東漢初遷治高陵縣(今陝西省高陵縣西南)[參41],領縣有高陵、郃陽、祋祤、粟邑、池陽、雲陽、頻陽、萬年、蓮勺、重泉、臨晉、夏陽、衙縣、長陵、陽陵、櫟陽、翟道、谷口、鄜縣、武城、沈陽、徵縣、雲陵、懷德24縣。

- 東漢初省郃陽、祋祤、粟邑、櫟陽、翟道、谷口、鄜縣、武城、沈陽、徵縣、雲陵、懷德12縣[註54]。建武十五年(39年),長陵、陽陵2縣移屬京兆尹[參37]。永平二年(59年)復置郃陽縣,永元九年(66年)復置祋祤、粟邑2縣[參44]。建安初年析左馮翊西數縣置左內史郡,左馮翊遷治臨晉(今陝西省大荔縣東朝邑鎮)[參45]。建安十八年(213年)以前省左內史郡,併回左馮翊[註57]。建安十八年(213年)以後歸屬雍州管轄。

- 東漢末,領高陵、池陽、雲陽、頻陽、萬年、蓮勺、重泉、臨晉、夏陽、衙、郃陽、祋祤、粟邑13縣。

- 右扶風

- 西漢舊郡,舊治長安縣,東漢初遷治槐里縣(今陝西省興平市東南)[參41],領槐里、安陵、平陵、茂陵、鄠縣、郿縣、武功、栒邑、美陽、陳倉、汧縣、渝麋、雍縣、漆縣、杜陽、好畤、虢縣、渭城、盩厔、釐縣、郁夷21縣。東漢初省武功、杜陽、虢縣、渭城、盩厔、釐縣、郁夷7縣[註54]。永平八年(65年)復置武功縣,永元二年(90年)復置杜陽縣[參46]。中平六年(189年)析右扶風雍縣、渝麋、杜陽、陳倉、汧縣5縣置漢安郡[參47]。興平元年(194年),漆縣移屬新平郡[參48]。建安十八年(213年)以後歸屬雍州管轄。

- 東漢末,領槐里、安陵、平陵、茂陵、鄠縣、郿縣、栒邑、美陽、好畤、武功10縣。

Remove ads

Remove ads

校尉列表

- 西漢

- 李種(?-前86年),後轉任廷尉。

- 司隸校尉辟兵(漢昭帝末葉),姓氏不詳。

- 蓋寬饒 (?-前60年)坐罪,下獄自殺。

- 諸葛豐(初元年間(前48年-前44年))

- 司隸校尉昌(竟寧元年(前33年)見在任),姓氏不詳。

- 王尊(?-前31年),以彈劾丞相匡衡坐免。

- 王駿 (前30年-前29年)繼王尊任,後轉任少府。

- 轅豐(《漢紀》作袁豐,?-前29年),繼王駿任,被殺。

- 王章 (前29年-前25年)後轉任京兆尹。

- 蕭育(漢成帝中葉)

- 陳慶(?-前20年),後被免職。

- 涓勳(鴻嘉年間(前20年-前17年)),繼陳慶任。

- 何武(?-前13年),後轉任京兆尹。

- 方賞(?-前6年),後轉任左馮翊。

- 解光(前6年-前5年)繼方賞後任,因頁賀良事免。

- 孫寶(建平年間(前6年-前3年))

- 鮑宣 (元壽年間(前2年-前1年))

- 東漢

- 宣秉(26年-27年),後遷大司徒。

- 傅抗(?-32年),後下獄死。

- 鮑永(35年-39年),被免職。

- 蘇鄴(?-46年),下獄死。

- 水丘岑(蓋光武帝末)

- 郭賀(建武末)

- 李訢(?-56年),後轉任司徒。

- 鮑昱(56年-62年),繼李訢任,後免職。

- 牟融(62年-65年),後轉任大鴻臚。

- 宗均(64年以後某年),在任數月。

- 郭霸(?-68年),下獄死。

- 王康(?-69年),下獄死。

- 華松(永平中或章帝初)

- 趙興,章帝時。

- 宗意(88年-90年)

- 鄭璩

- 司空蔡(永元初年)

- 周紆(93年-94年)

- 何熙(和帝時),後轉大司農。

- 徐防(98年之前)

- 張敏(97年-99年)

- 晏稱(100年)

- 公孫松(和安之際)

- 崔據(120年)

- 王龔(121年-122年)

- 陳忠(124年-125年)

- 楊渙(安帝末年)

- 范康(任職年代不詳)

- 劉稱(任職年代不詳),劉淑祖父[參51]。

- 陳珍(任職年代不詳)[參52]。

- 李法(安順之世)

- 羊侵(安帝時)

- 陳禪(125年-126年)

- 虞詡(126年-?)

- 左雄(陽嘉永和之際)

- 周舉(永和初年)

- 王某(永和年間)

- 楊雄,順帝時[參53][參54]。

- 趙峻(142年)

- 趙祁(143年)

- 王暢(桓帝初)

- 祝恬(151年)

- 馮緄(桓帝時),轉廷尉。

- 張彪(159年)

- 劉佑(桓帝延熹年間),後轉宗正。

- 應奉(桓帝延熹年間)

- 馮羨(桓帝延熹年間)

- 魯峻(164年)

- 韓演(165年)

- 李膺(桓帝延熹年間-166年),第一次黨錮之禍中下獄。

- 楊淮(桓帝時)

- 任昉(桓帝末)

- 霍諝(桓帝末)

- 高賜(桓帝時)

- 唐珍(桓帝末)

- 劉囂(桓帝末)

- 朱寓(168年-169年),第二次黨錮之禍中被殺。

- 許冰(漢靈帝時)[參55]。

- 李暠(桓靈之際)

- 段熲(170年-172年)

- 劉猛(172年)

- 許永(178年)

- 劉郃(178年之前)

- 陽球(179年-?)

- 曹嵩(靈帝時)

- 張忠(184年之前)

- 張溫(中平中)

- 馮方(靈帝時)

- 郭鴻(靈帝時)

- 趙安(靈帝時)

- 胡軫(東漢末)

- 袁紹(189年)

- 宣播(190年)

- 趙謙(191年),轉前將軍。

- 黃琬(192年),被李傕殺死。

- 胡種(李傕殺王允時)

- 李傕(192年-195年)

- 榮邵(獻帝東歸時)

- 韓暹(196年),護衛漢獻帝回雒陽有功,為大將軍領司隸校尉。和曹操搶奪天子失敗,轉投袁術。

- 曹操(196年),挾持漢獻帝時自領司隸校尉。

- 丁沖(196年),喝酒爛腸而死。

- 鍾繇(197-211年),曹操讓鍾繇擔任司隸校尉鎮撫馬騰、韓遂等關中諸將。曹操參與潼關之戰時,表封鍾繇為前軍師。

- 李孚[參56]

- 十六國

Remove ads

註解

总结

视角

- 葛劍雄,《西漢人口地理》第96頁,元始二年郡國人口密度表。

- 為寧秦、下邽、藍田、杜縣、芷陽、戲縣、商縣、鄭縣、麗邑、上雒、船司空、胡縣12縣。

- 為長安、華陰、下邽、藍田、杜縣、霸陵、商縣、鄭縣、新豐、上雒、船司空、湖縣、南陵、新城、斄縣、美陽、郿縣、雍縣、槐里、栒邑、杜陽、好畤、汧縣、漆縣、虢縣、鄠縣、陳倉、郁夷、隃麋、安陵、茂陵、武功32縣。

- 為頻陽、重泉、高陵、雲陽、臨晉、懷德、櫟陽、翟道、郃陽、衙縣、鄜縣、夏陽、弋陽、武城、徵縣、鄜縣16縣。

- 為新城、廢丘、斄縣、美陽、郿縣、雍縣、槐里、旬邑、杜陽、好畤、汧縣、漆縣、虢縣、酆縣、陳倉15縣。

- 見《西漢政區地理》,133頁。

- 為咸陽、頻陽、重泉、寧秦、下邽、高陵、藍田、杜、芷陽、雲陽、廢丘、斄、美陽、臨晉、懷德、郿、戲、商、雍、櫟陽、鄭、麗邑、翟道、槐里、旬邑、郃陽、杜陽、好畤、汧、漆、上雒、衙、夏陽、弋陽、武城、虢、酆、船司空、胡縣、陳倉、徵等41縣。(《秦代政區地理》,第122-149頁)

- 為懷、溫、軹、武德、曲陽、修武、邢丘、野王、共、山陽、朝歌、汲、河陽、蕩陰、隆慮、安陽、州、內黃、繁陽19縣。(《秦代政區地理》,第311-322頁)

- 為雒陽、卷、新安、華陽、宜陽、盧氏、緱氏、平陰、新城、陝、焦、河南、滎陽、京、成皋、陽武、梁、中牟、鞏、穀城、黽池、倫氏22縣。(《秦代政區地理》,第186-198頁)

- 為安邑、蒲反、汾陰、底柱、皮氏、臨汾、絳、彘、左邑、平陽、新襄陵、濩澤、風、垣、楊、蒲子、北屈、猗氏、土軍19縣。(《秦代政區地理》,第300-311頁)

- 咸陽改名新城;麗邑改名新豐;寧秦改名華陰;芷陽改名霸陵;弋陽改名陽陵;酆縣改名鄠縣;胡縣改名湖縣;杜縣改名杜陵;新襄陵改名襄陵

- 為長安、渭城、萬年、長陵、安陵、池陽、南陵、谷口、祋祤、茂陵、弘農、盩厔、奉明、雲陵、平陵、聞喜、獲嘉、陸渾、狐讘、騏、平皋、平縣、故市、長脩、昌陵。

- 廢丘、戲縣、底柱、風縣、幾縣、安陽、曲陽、邢丘、臨蔡、邗縣、華陽、焦縣、昌陵。

- 旬邑、端氏、內黃、繁陽、開封、苑陵、新鄭、密縣。

- 為土軍、內黃、繁陽、倫氏。

- 為粟邑、沈陽、蓮勺、郁夷、隃麋、武功、大陽、河北、波縣、沁水、偃師、原武。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋西漢中後期置縣。

- 呼林貴:《秦寧秦縣城和西漢華陰縣城位置考》,《陝西省考古學會第一屆年會論文集》,1983年。

- 王仲德編著《古城下邽》,陝西人民出版社,2001,第94頁。

- 中國社會科學考古研究所櫟陽考古隊:《秦漢櫟陽城遺址的勘探和發掘》,《考古學報》1985年第3期。

- 呼林貴:《陝西韓城秦漢夏陽故城遺址勘察記》,《考古與文物》,1987年年第6期。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋西漢中後期置縣。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋西漢中後期置縣。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋西漢中後期置縣。

- 《漢志》作「褱德」,《秩律》作「壞德」。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋漢初廢縣,中後期復縣。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋秦漢之際廢縣。

- 此處有誤,周振鶴謂省入長安,漢武帝時復置縣。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋漢初廢縣,中後期復縣。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋西漢中後期置縣。

- 梁星彭:《陝西扶風縣崇正鎮發現古城》,《考古》1963年第4期;羅西章:《美陽、岐陽城域考》,《文博》1984年第3期。

- 《二年律令·秩律》作「楬邑」。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋西漢中後期置縣。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋漢初廢縣,中後期復縣。

- 《二年律令·秩律》無此縣,蓋西漢中後期置縣。晉淑蘭、張武冰並言「《圖集》秦內史屬縣武功在今陝西眉縣東南,今証秦並無此縣。其地今名槐芽。」(晉淑蘭、張武冰主編《中國地圖集》,中國地圖出版社,2003年,第90頁)

- 韓維周、王儒林:《河南西峽縣及南陽市兩古城調查記》,《考古》1956年第2期;周維衍:《河南西峽縣古城遺址的考証》,《考古》1961年第8期<。

- 陶正剛、葉學明:《古魏城和禹王古城調查簡報》,《文物》1962年第4、5期;中國社會科學考古研究所山西工作隊:《山西夏縣禹王城調查》,《考古》1963年第9期。

- 楊富斗:《山西萬榮縣發現古城遺址》,《考古》1959年第4期。

- 楊富斗:《山西襄汾縣發現的兩處遺址》,《考古》1959年第2期;山西省文物管理委員會侯馬工作站:《山西襄汾趙康附近古城遺址調查》,《考古》1963年第10期。

- 繆文遠:《戰國制度通考》,巴蜀書社,第192頁。

- 張德光:《山西洪洞古城的調查》,《考古》1963年第10期。

- 國家文物局主編:《中國文物地圖冊·河南分冊》,中國地圖出版社,1991年。

- 張玉石:《淇縣朝歌故城》,《中國考古學年鑑》(1992),文物出版社,1994;河南省文物研究所編:《河南考古四十年》,河南人民出版社,1994年。

- 繆文遠:《戰國制度通考》,巴蜀書社,1998年,第194頁。

- 秦文生:《滎陽故城新考》,《中原文物》1983年特刊。

- 於曉興:《滎陽京襄城發現漢代金幣》,《河南文博通迅》1980年第3期。

- 徐龍國:《秦漢城市考古學研究》,中國社會科學院研究生院2004屆考古與博物館學博士論文。

- 中國科學院考古研究所洛陽發掘隊:《河南偃師「滑城」考古調查簡報》,《考古學》1982年第5期。

- 洛陽市志編輯委員會編:《洛陽市志·文物志》,中州古籍出版社,1995。

- 丘剛:《啟封故城遺址的初步勘探與試掘》,《中原文物》1994年第2期。

- 周振鶴考證《漢書·文三王傳》「元朔中,削梁王五縣」及《史記·梁孝王世家》「乃削梁八城,梁餘尚有十城」的記載,認為《史記》的記載為是,八城當為沛國之譙、酇、芒、敬丘、建平及河南郡開封、苑陵、新鄭。(《西漢政區地理》,第57頁)

- 繆文遠:《戰國制度通考》,巴蜀書社,1998年,第191頁

- 譚其驤據《後漢書·歐陽歙傳》「世祖即位,(歙)始為河南尹」及《王梁傳》「五年,……代歐陽歙為河南尹」,認為河南郡更名在建武元年(見《長水集》第43頁〈兩漢州制考〉跋);周振鶴也認為此說為是。(見《東漢政區地理》第17頁河南尹條)

- 周振鶴據《後漢書·光武帝紀下》「(建武六年六月),並省四百餘縣」,認為該縣當於東漢初年省併無疑。(見《東漢政區地理》各郡沿革)

- 吳增僅依據《元和志》「本陸渾戎所居,……至漢為陸渾縣,屬弘農郡,後屬河南尹」,認為東漢末年陸渾縣已經隸屬於河南尹(吳增僅《三國郡縣表附考證》,開明書局《二十五史補編》第三冊,第3頁),周振鶴贊同此說(見《東漢政區地理》,人民出版社,第18頁)。

- 據《續漢志·百官五》注引《獻帝起居注》,建安十八年(213年)時有「滎陽都尉」。

- 吳增僅依據《續漢志·百官五》注引《獻帝起居注》記載,雍州統領二十二郡無左內史郡之名,認為該郡置郡後不久即廢除。(見吳增僅《三國郡縣表附考證》,開明書局《二十五史補編》第三冊,第10頁)

- 清代學者謝鍾英、楊守敬和近人周振鶴皆認為東漢末平陰已經改名河陰,孔祥軍依據《水經注》卷4「(平陰),魏文帝改曰河陰矣」,認為平陰改名河陰當在三國時期。(見《三國政區地理研究》第7頁河陰條)

- 《續漢書·郡國志》作「成睪」。

- 《續漢書·郡國志》作「熒陽」。

- 《續漢書·郡國志》作「平睾」。

Remove ads

參考資料

总结

视角

- 文內引用

- 《漢書》卷28上〈地理志上〉:「京兆尹,故秦內史,高帝元年屬塞國,二年更為渭南郡,九年罷,復為內史。武帝建元六年分為右內史,太初元年更為京兆尹。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上〉:「左馮翊,故秦內史,高帝元年屬塞國,二年更名河上郡,九年罷,復為內史。武帝建元六年分為左內史,太初元年更名左馮翊。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上〉:「弘農郡,武帝元鼎四年置。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上〉:「河內郡,高帝元年為殷國,二年更名。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上〉:「河南郡,故秦三川郡,高帝更名。」

- 《漢書》卷19上〈百官公卿表上〉:「元帝永光元年分諸陵邑屬三輔。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:「長安,高帝五年置。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:「新豐,驪山在南,故驪戎國。秦曰驪邑。高祖七年置。應劭曰:『太上皇思東歸,於是高祖改築城寺街里以象豐,徙豐民以實之,故號新豐。』」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:「華陰,故陰晉,秦惠文王五年更名寧秦,高帝八年更名華陰。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:「湖,故曰胡,武帝建元年更名湖。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:「南陵,文帝七年置。沂水出藍田谷,北至霸陵入霸水。霸水亦出藍田谷,北入渭。」

- 《漢書》卷8〈宣帝紀〉:「元康元年,夏五月,立皇考廟。益奉明園戶為奉明縣。」;卷28上〈地理志上·京兆尹〉:「奉明,宣帝置也。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:「霸陵,故芷陽,文帝更名。」;《史記》卷22〈漢興以來將相名臣年表〉:「以芷陽鄉為霸陵。」

- 《漢書》卷8〈宣帝紀〉:「元康元年春,以杜東原上為初陵,更名杜縣為杜陵。」;卷28上〈地理志上·京兆尹〉:「杜陵。故杜伯國,宣帝更名。」

- 《漢書》卷9〈成帝紀〉:「〔鴻嘉元年二月〕以新豐戲鄉為昌陵縣,奉初陵,賜百戶牛酒。……〔永始元年〕秋七月,詔曰:『朕執德不固,謀不盡下,過聽將作大匠萬年言昌陵三年可成。作治五年,中陵、司馬殿門內尚未加功。天下虛耗,百姓罷勞,客土疏惡,終不可成。朕惟其難,怛然傷心。夫『過而不改,是謂過矣。』其罷昌陵,及故陵勿徙吏民,令天下毋有動搖之心。』」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·左馮翊〉:「池陽,惠帝四年置。」

- 《漢書·將相名臣年表》:「文帝後三年置。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·左馮翊〉:「祋祤,景帝二年置。」

- 《漢書》卷7〈昭帝紀〉:「〔後元二年〕,起雲陵。」顏師古註:「文穎曰:婕伃先葬於雲陽,是以就雲陽為起雲陵。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·左馮翊〉:「萬年,高帝置。」,卷1下〈高帝紀下〉顏師古註:「三輔黃圖雲高祖初居櫟陽,故太上皇因在櫟陽。十年太上皇崩,葬其北原,起萬年邑,置長丞也。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·左馮翊〉:「長陵,高帝置。」;卷1下〈高帝紀下〉:「〔高帝〕十二年,五月丙寅,葬長陵。」

- 《史記》卷11〈孝景本紀〉:「陽陵,故弋陽,景帝更名。」;《漢書》卷28上〈地理志上·左馮翊〉:「陽陵,故弋陽,景帝更名。」,卷5〈景帝紀〉:「五年春正月,作陽陵邑。」

- 《魏書》卷106〈地形二下〉:「盩厔,漢武帝置。」;《通典》卷173〈州郡三〉:「宜壽,漢盩厔縣,武帝置。山曲曰盩,水曲曰厔,因山水之曲,故以名之。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·右扶風〉:「安陵,惠帝置。」,卷2〈惠帝紀〉:「〔惠帝〕七年,秋八月戊寅,帝崩於未央宮。九月辛丑,葬安陵。」

- 《漢書》卷6〈武帝紀〉:「〔建元〕二年,初置茂陵邑。師古曰:「本槐里縣之茂鄉,故曰茂陵。」

- 《漢書》卷7〈昭帝紀〉:「〔元鳳〕四年,五月, 其封明友為平陵侯。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:「槐里,秦更名廢丘。高祖三年更名。」;後曉榮《秦代政區地理》第139-140頁:「秦末,廢丘城因灌水而廢,故漢合秦槐里、廢丘二縣為槐里縣,所以有「高祖三年更名」一說。」

- 《漢書》卷6〈武帝紀〉:「〔元鼎〕三年冬,徙函谷關於新安。以故關為弘農縣。」

- 《漢書》卷28上〈地理志上·河東郡〉:「武帝元鼎六年行過,更名。顏師古註:『應劭曰:今曲沃也。秦改為左邑。武帝於此聞南越破,改曰聞喜。』」

- 《漢書》卷6〈武帝紀〉:「〔元鼎〕六年,得呂嘉首,以為獲嘉縣。」,卷28上〈地理志上·河內郡〉:「獲嘉,故汲之新中郷,武帝行過更名也。」

- 《三國志》卷1〈武帝紀〉:「〔建安〕十八年,詔書並十四州,復為九州。」;《後漢書》卷9〈獻帝紀〉注引《獻帝春秋》:「時省幽、并州,以其郡國並於冀州;省司隸校尉及涼州,以其郡國並為雍州;省交州,並荊州、益州。於是有兗、豫、青、徐、荊、揚、冀、益、雍也。」;《續漢志》卷28〈百官志五〉:「建安十八年三月庚寅,省州並郡,復禹貢之九州。……省司隷校尉,以司隷部分屬豫州、冀州、雍州。」

- 《續漢志》卷19〈郡國一·河內郡〉:「林慮,故隆慮,殤帝改。

- 《三國志》卷1〈武帝紀〉:「〔建安〕十七年春,割河內之蕩陰、朝歌、林慮,東郡之衛國、頓丘、東武陽、發干,鉅鹿之廮陶、曲周、南和、廣平、任(原作「廣平之任城」),趙之襄國、邯鄲、易陽以益魏郡。」

- 《續漢志》卷19〈郡國一·河東郡〉:「永安,故彘,陽嘉二年更名。」

- 《續漢志》卷19〈郡國一·京兆尹〉:「長陵,故屬馮翊。 商,故屬弘農。 上雒,故屬弘農。 陽陵,故屬馮翊。」

- 《續漢志》卷22〈郡國四·南陽郡〉:「丹水,故屬弘農。 析,故屬弘農。」

- 《續漢志》卷19〈郡國一·弘農郡〉:「弘農郡,武帝置。其二縣,建武十五年屬。……湖,故屬京兆。 華陰,故屬京兆。」

- 《後漢書》卷8〈孝靈帝紀〉:「(中平六年)九月甲戌,董卓廢帝為弘農王。」;卷9〈孝獻帝紀〉:「(初平元年正月)癸酉,董卓殺弘農。」

- 《續漢志》卷19〈郡國一·左馮翊〉注引潘岳《關中記》:「三輔舊治長安城中,長吏各在其縣治民。光武東都之後,扶風出治槐里,馮翊出治高陵。」

- 《太平寰宇記》卷27〈雍州·昭應縣〉:「縣即漢新豐之地。……後漢靈末移安定郡陰盤縣寄理於此,今亦謂陰盤城。……其新豐縣自陰盤縣寄理之後,又移理於故城三十里,蓋在零水側。」

- 《續漢志》卷19〈郡國一·左馮翊〉:「郃陽,永元二年復。 祋祤,永元九年復。 粟邑,永元九年復。

- 《三國志》卷23〈和常楊杜趙裴傳〉注引《魏略》:「建安初,關中始開。詔分馮翊西數縣為左內史郡,治高陵;以東數縣為本郡,治臨晉。」

- 《續漢志》卷19〈郡國一·右扶風〉:「武功,永平八年復。 杜陽,永元二年復。」

- 《續漢志》卷19〈郡國一·右扶風〉注引《獻帝起居注》:「中平六年,省扶風都尉置漢安郡,鎮雍、渝麋、杜陽、陳倉、汧五縣也。」

- 《續漢志》卷23〈郡國五·涼州刺史部〉注引袁山松《後漢書》:「興平元年,分安定鶉觚、右扶風之漆置新平郡。」

- 《續漢志》卷19〈郡國一·司隸校尉部〉注引《魏略》:「曹公分關中置漢興郡,用游楚為太守。」

- 《太平寰宇記》卷27〈雍州·昭應縣〉:「縣即漢新豐之地。……後漢靈末移安定郡陰盤縣寄理於此,今亦謂陰盤城。……其新豐縣自陰盤縣寄理之後,又移理於故城三十里,蓋在零水側。」

- 《後漢書》卷67:劉淑字仲承,河閒樂成人也。祖父稱,司隸校尉。

- 《後漢書》卷67:陳翔字子麟,汝南邵陵人也。祖父珍,司隸校尉。

- 《太平御覽》卷237引謝承《後漢書》:梁冀為執金吾,歲朝,託疾不朝,司隸楊雄治之,詔以二月俸贖罪。

- 《後漢書》卷67:以前太尉劉寵、司隸校尉許冰、幽州刺史楊熙、涼州刺史劉恭、益州刺史龐艾清亮在公,薦舉升進。

- 李孚本姓馮。《晉書》卷39:馮紞,字少胄,安平人也。祖浮,魏司隸校尉。

- 書籍

- 司馬遷,《史記》,維基文庫

- 班固,《漢書》,維基文庫

- 范曄,《後漢書》,維基文庫

- 司馬彪,《續漢志》,維基文庫

- 陳壽,《三國志》,維基文庫

- 吳增僅,《三國郡縣表》,上海:開明書局,1937

- 葛劍雄,《西漢人口地理》北京:人民出版社,1986年

- 周振鶴,《西漢政區地理》,北京:人民出版社,1987年

- 周振鶴,《漢書地理志匯釋》,安徽:安徽教育出版社,2006年

- 孔祥軍,《三國政區地理研究》,南京:南京大學歷史系,2007年

- 後曉榮,《秦代政區地理》,北京:社會科學文獻出版社,2009年

- 周振鶴,《中國行政區劃通史·秦漢卷》,上海:復旦大學出版社,2016年

- 地圖

- 譚其驤 等,《中國歷史地圖集》,1991年,曉園出版社. ISBN 9571201987.

- Google地圖[失效連結]

Remove ads

相關條目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads