热门问题

时间线

聊天

视角

幼態延續

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

幼態延續(Neoteny,/niˈɒtəni/),[1][2][3][4]也稱為年輕化[5],是指一種有機體,通常是動物,其生理或軀體發育的延遲或減緩。現代人類的幼態延續現象比其他靈長類動物更為顯著。[6]在前發生或幼生繁殖中,青春期則被加速。[7]

幼態延續和前發生這兩種現象都會導致幼形性[8](即擁有典型兒童的形態)或幼態形成[9](即向兒童典型形態變化),這屬於異時性的一種。[10]所謂幼形性,是指成年個體保留了原本僅出現在幼年階段的特徵。這種保留在演化生物學、馴化過程以及演化發育生物學中都具有重要意義。一些作者將「幼體」定義為保留幼蟲期特徵,例如蠑螈所表現出的現象。[11][12][13]

歷史與詞源

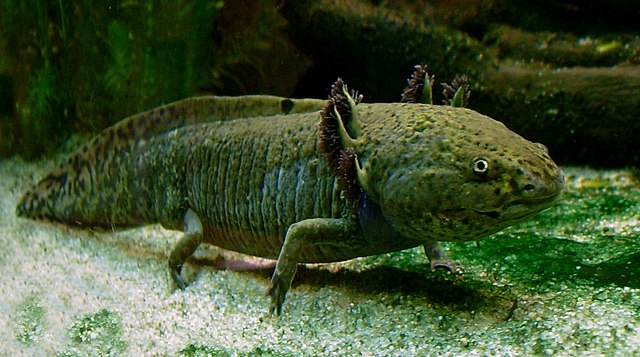

尤利烏斯·科爾曼(Julius Kollmann)於1885年創造了「幼態延續」這一術語,當時他描述了墨西哥鈍口螈(在仍保持蝌蚪般水生狀態(包括具有鰓)時便完成了性成熟的過程,這與其他如青蛙和蟾蜍等兩棲動物的成年形態不同。[14][15]

「Neoteny」一詞源自德語 Neotenie,由科爾曼借用希臘語詞根構成:νέος(neos,意為「年輕的」)和τείνειν(teínein,意為「拉長、延展」)。其形容詞形式為「neotenic」或「neotenous」。[16]與「neotenic」相對的詞,不同權威文獻使用了不同表達,如「老態型」[17][18] 或發育超前型[19]。博金(Bogin)指出,科爾曼本意是表達「保留青春」的含義,但他顯然將希臘語的 teínein 與拉丁語的 tenere 混淆了。拉丁語的 tenere 恰好有「保留」的意思,這正是科爾曼希望表達的含義,因此這個新詞本意應為「將青春保留至成年」。[15]

1926年,路易斯·博爾克(Louis Bolk)將幼態延續描述為「人類化的主要過程」。[20][15]史蒂芬·古爾德在他1977年的著作《個體發生與系統發生》(Ontogeny and Phylogeny)中指出,[21]博爾克的觀點在當時被用作「科學種族主義和性別歧視」的正當化嘗試,但古爾德也承認,博爾克的核心觀點是正確的:人類與其他靈長目動物的不同之一在於,人類在軀體仍處於嬰兒階段的發育狀態時便已性成熟。[15]

Remove ads

在現代人類中

與非人類靈長類動物相比,人類的幼態延續是身體發育的減慢或延遲,導致頭部大、臉平和手臂相對較短等特徵。這些幼態的變化可能是由人類演化中的性選擇引起的。反過來,它們可能有助於人類能力的發展,例如情感交流。然而,人類也有相對較大的鼻子和較長的腿,兩者都是非幼態特徵。一些演化理論家提出,幼態是人類演化的一個關鍵特徵。[22]約翰·伯頓·桑德森·霍爾丹指出,「人類的主要演化趨勢」是「兒童期的延長和成熟期的延遲。」[5]Delbert Duane Thiessen稱「隨着早期靈長類動物演化為晚期形式,幼態延續變得更加明顯」,且靈長類動物的面部形狀的演化趨勢朝向扁平化。[23]Doug Jones認為,人類演化向幼態的趨勢可能是由人類演化中的性選擇引起的對年輕女性面部進行性選擇的產品」。[24]

在家養動物中

幼態延續現象可見於家養動物,如狗和老鼠。[25]這是因為在馴化環境中,資源更加充足,爭奪資源的競爭減少,動物為獲取資源所需消耗的能量也更少。這使得它們比野生同類更快成熟並開始繁殖。[25]家養動物所處的環境決定了它們是否會表現出幼態延續。當這種條件出現時,進化性的幼態延續便可能在一個物種中發生,也就是說,該物種會在「正常發育」之前就達到性成熟。另一個解釋是,家養動物的幼態延續可能是由於對某些行為特徵的選擇所致。行為與遺傳有關,因此當某種行為特徵被選擇時,由於連鎖不平衡等機制,也可能會同時選擇某些相應的身體特徵。為了更容易馴化某個物種,通常會選擇保留其幼年期的行為特徵;例如,一些物種在成年後會變得更具攻擊性,這是為了在資源競爭中佔優。如果不再需要競爭,也就不需要攻擊性。選擇具有幼年行為特徵的個體,可能會導致其在身體特徵上也表現出幼態延續。比如,攻擊性行為減少後,與之相關的身體發育特徵也就沒有必要保留了。由於攻擊性減少而可能變得幼態化的特徵包括更短的口鼻部和更小的體型。在家養動物中常見的一些幼態身體特徵(主要見於兔子、狗、豬、雪貂、貓甚至狐狸)包括:下垂的耳朵、生殖周期的變化、捲曲的尾巴、花斑皮毛、椎骨減少或變短、大眼睛、圓額頭、大耳朵以及縮短的口鼻部。[26][27][28]

當狗的角色從單純的工作犬擴展為伴侶犬時,人類開始有意識地對狗進行形態學上的幼態延續選擇性繁育,這種對「幼態性或幼形化」的選擇性繁育進一步「強化了人類與犬類之間的紐帶」。[29] 人類將狗繁育成在成年時也擁有更多「幼年期身體特徵」的樣子,比如短吻和寬眼距,這些特徵通常與幼犬相關聯,因為人們通常認為這些特徵更具吸引力。一些具有短鼻和寬頭的犬種,如可蒙犬、聖伯納犬和馬瑞馬牧羊犬,在形態上比其他犬種表現出更明顯的幼態延續。[30] 卡瓦利爾查理王小獵犬(Cavalier King Charles Spaniel)就是一個典型的通過選擇幼態特徵繁育出來的品種,因為它們擁有大眼睛、下垂狀的耳朵和緊湊的腳掌,使得它們在成年時的形態也類似於幼犬。[29]

2004年,一項分析了310個狼頭骨和700多個、涵蓋100個犬種的狗頭骨的研究得出結論:狗頭骨的演化總體上不能用諸如幼態延續這類異時性過程(heterochronic processes)來解釋,儘管某些具有幼形化特徵的犬種的頭骨與幼年狼的頭骨相似。[31] 到了2011年,同一研究者進一步指出:「狗並不是幼態化的狼。」[32]

在其他物種中

幼態延續已被觀察到在許多其他物種中出現。在研究這些物種時,區分部分幼態延續和完全幼態延續非常重要,以判斷某些幼年特徵是短期有利還是終生有益,這種區分有助於深入理解某物種出現幼態延續的原因。部分幼態延續是指個體在超過通常成熟年齡後仍保留幼體形態,同時可能出現性成熟(即「早熟」)並最終發育為成體。例如青銅蛙就具有部分幼態延續的特徵。 完全幼態延續則見於墨西哥鈍口螈和某些虎紋鈍口螈種群,它們終其一生都保持幼體形態。[33][34]青銅蛙是部分幼態化的:它在冬季資源稀缺時推遲成熟,因為在幼體狀態下更容易獲取資源。這也反映了幼態延續的兩大主要原因:一是冬季若以成體形態生存所需能量過高,二是以幼體形態更易獲取資源,因而動物會保留幼態特徵,直到能以成體形態更好地生存。虎紋鈍口螈保留幼態的原因也類似,但由於整個生命周期內資源始終不足,因此其幼態特徵是永久性保留的,這是一個環境導致幼態延續的典型例子。一些鳥類也表現出部分幼態延續,例如兩種侏儒鳥科:白領冠傘鳥和 藍冕傘鳥。這兩種鳥的雄性在成年期保留了幼年羽毛,直到完全成熟後才褪去。[35]

幼態延續在無翅昆蟲中也很常見,比如捻翅目(Strepsiptera)中的雌性。昆蟲失去飛行能力的演化在多個譜系中獨立發生過,可能的原因包括高海拔、地理隔離(如島嶼)和低溫。[36]在這些環境中,飛行會帶來不利,因為在寒冷環境下翅膀散熱快。而某些昆蟲類群的雌性在沒有經過變態的情況下就已性成熟,並且有些個體從不長出翅膀。雌性昆蟲失去飛行能力與其更高的繁殖力有關。[36]蚜蟲是另一例子,其是否長出翅膀取決於環境:當寄主植物資源充足時,蚜蟲無需遷徙,便不會長出翅膀;當資源減少時,其後代則會長出翅膀以遷移至其他植物。[37]

有兩個環境特別有利於幼態延續的產生:高海拔和低溫,因為幼態個體的適應度(fitness)往往高於經歷變態的個體。變態所需的能量會削弱個體的整體適應度,而幼態個體可以更高效地利用資源。[38]這一趨勢在不同海拔的蠑螈種群對比中也可見:在高海拔、寒冷的環境中,表現出幼態特徵的蠑螈個體更容易存活且繁殖能力更強。[38]同理,生活在寒冷環境中的昆蟲因翅膀表面積大而散熱快,長出翅膀(即經歷變態)反而是劣勢。

許多種類的蠑螈及其他兩棲動物都表現出環境性幼態延續。墨西哥鈍口螈(axolotl)和洞螈(olm)是終鰓類蠑螈物種,成年後仍保留幼體的水生形態,是完全幼態延續的例子。鰓是兩棲動物常見的幼體特徵,在某些物種中即便成年後也會保留,如虎螈和粗皮蠑螈(rough-skinned newt)均在成年後仍保留鰓。[33]

倭黑猩猩(bonobo)與人類共享許多身體特徵,包括幼態化的頭骨。[39]它們的頭骨形狀在成長過程中幾乎不會改變(只是在尺寸上增長),這是由於兩性異形以及發育時序的演化變化所致。[39]

在某些昆蟲類群中,如水黽科(Gerridae)、稻虱科(Delphacidae)和步行蟲科(Carabidae),幼態延續的原因是能量消耗成本高。它們中許多物種擁有小型甚至無翅的幼態特徵。[37]某些蟋蟀種類在成年後會脫去翅膀;[40]在Ozopemon屬中,雄性因近親繁殖而顯著小於雌性,被認為是甲蟲中首例發現的幼態延續。[41] 黃頸干木白蟻(Kalotermes flavicollis)的雌性也表現出幼態特徵,[42]尤其是在蛻皮過程中。

其他如西北蠑螈(Ambystoma gracile)也表現出環境性幼態延續,原因是其生活在高海拔地區。[43]幼態延續也出現在一些深海生活的等足類甲殼動物(Ischnomesidae科)中。[44]

幼態延續是一個古老且普遍的現象。在有尾目(即蠑螈類)中,許多現存類群都呈現出幼態特徵,[45] 而形態學和組織學數據都表明,[46]中侏羅紀的分類單元Maromorerpeton也具有幼態延續特徵。[47]

Remove ads

亞細胞層面的幼態延續

「幼態延續」通常用於描述動物的發育過程,但實際上,它也出現在細胞器的層面上。有人提出,亞細胞層面的幼態延續可以解釋為什麼精子細胞中會存在非典型的中心粒結構。在果蠅的精子中,有兩個中心粒(centrioles)之一表現出保留「幼年」中心粒結構的特徵,這種結構可被稱為中心粒的「幼態延續」(centriolar neoteny)。這種幼態、非典型的中心粒被稱為近端類中心粒(Proximal Centriole-Like, PCL)。典型的中心粒是在一個逐步發展的過程中形成的:首先形成「車輪狀結構」(cartwheel),然後發展為「中心粒」(procentriole),最後成熟為功能完整的中心粒。而果蠅科精子中的這種幼態中心粒結構則類似於早期的原中心粒,未經歷完全成熟的過程。[48]

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads