热门问题

时间线

聊天

视角

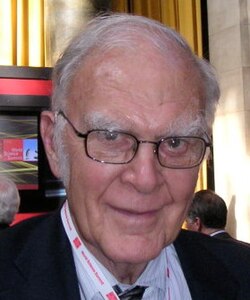

弗蘭克·舍伍德·羅蘭

美国化学家(1927—2012) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

弗蘭克·舍伍德·羅蘭(英語:Frank Sherwood Rowland,1927年6月28日—2012年3月10日),美國環境化學家,因發現氟氯烴對平流層臭氧的破壞機制,與馬里奧·莫利納、保羅·克魯岑共同獲得1995年諾貝爾化學獎,曾任加州大學爾灣分校化學教授。他的研究主要涉及大氣化學和化學反應動力學。

Remove ads

生平

羅蘭出生於美國俄亥俄州的小城——特拉華。其父西德尼·阿奇·羅蘭(Sidney Archie Rowland)在他出生前一年來到該城的俄亥俄衛斯理大學擔任教授和數學系系主任。他們全家也因此遷入該城。

羅蘭於5歲開始上小學,一年後跳級到四年級,12歲進入高中,16歲(1943年)考入俄亥俄州衛斯理大學[2]。當他快要完成學業時,因為太平洋戰爭於1945年加入美國海軍。他於1946年退役並重返校園,於1948年畢業並獲得化學、物理與數學三個學士學位。隨後進入芝加哥大學化學系,師從諾貝爾化學獎得主威拉得·利比,從事放射化學研究,於1951獲得碩士學位,1952年獲得博士學位[2]。在學術成長過程中,其配偶瓊·倫德伯格(Joan Lundberg)一直在實驗與學術交流中給予支持[2]。

博士畢業後,羅蘭在利比推薦下於普林斯頓大學任講師,從事放射化學研究;1956年轉至堪薩斯大學擔任助理教授,專注於高能氚原子化學反應研究[1][2]。1964年,他加入加州大學爾灣分校,創建了化學系,並擔任該系教授和系主任[3]。1989年,他又協助創立了該校地球系統科學系[2]。

1978年羅蘭當選美國國家科學院院士,於1993年擔任美國科學促進協會(AAAS)主席。[4]

羅蘭的最著名的研究成果是發現了氯氟碳化合物對地球臭氧層的破壞。他的理論表明,氯氟碳化合物等人造有機化合物的氣體在太陽輻射的作用下在平流層分解產生游離的氯原子和ClO自由基,然後這兩種產物可大量消耗平流層的臭氧分子。馬里奧·莫利納於1973年加入他的研究小組,開始合作研究氯氟碳化合物(CFCs)。羅蘭和莫利納於1974年將這一成果發表在《自然》雜誌上[5]。該論文引發了美國國家科學院對此問題的科學調查。該調查贊同了他們的發現,從而促使從1978年開始禁止在美國生產添加任何氯氟碳化合物的噴霧罐。[4]

羅蘭和莫利納因為這方面的研究成果在1995年獲得諾貝爾化學獎。他在加州大學爾灣分校所工作的物理科學大樓也在同年以他的名字命名(Rowland Hall)。[3]

2003年,羅蘭擔任新創刊期刊《Environmental Chemistry》首位受邀編委[2]。

Remove ads

學術貢獻

1960—70年代,日本水俁病引發社會對汞污染的廣泛關注[2]。羅蘭通過對金槍魚、劍魚等標本的檢測發現,過去百年間魚體內汞含量並無顯著變化,說明自然過程在其中扮演了主要角色[7]。

1970年代初,羅蘭受到詹姆斯·洛夫洛克有關氟氯烴檢測研究的啟發,與馬里奧·莫利納合作,揭示氟氯烴進入平流層後在紫外輻射作用下分解,釋放氯原子並引發臭氧消耗的鏈式反應[5][2]。

他們的論文在1974年發表於《自然》[5],引起廣泛關注並最終促使美國在1978年立法禁止氟氯烴用作氣溶膠推進劑[2]。1987年,《蒙特利爾議定書》簽署,國際社會開始逐步淘汰氟氯烴[2]。

羅蘭團隊是最早發現大氣甲烷濃度上升趨勢的研究小組之一[8]。他還系統研究了墨西哥城空氣污染,揭示液化石油氣泄漏在其中的重要作用[9]。

社會活動

羅蘭多次公開發聲,呼籲減少氟氯烴排放,向公眾普及臭氧層保護知識,儘管早期曾受到部分化工企業質疑與批評,但最終其研究得到廣泛認可,並直接影響全球政策[2]。

榮譽

他曾經獲得過的獎項有[10]:

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads