热门问题

时间线

聊天

视角

德國戰鬥巡洋艦列表

維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

德意志帝國海軍在20世紀上半葉建造一系列戰鬥巡洋艦。這批戰鬥巡洋艦是老式裝甲巡洋艦設計的衍生產物,她們設計被用於偵察主戰艦隊並攻擊敵方艦隊的偵察部隊。德皇威廉二世堅信新型戰鬥巡洋艦能夠與戰艦並肩作戰,以抵消德軍在艦隻數量上的劣勢。[1]

馮·德·坦恩號[a]德意志帝國最早的戰鬥巡洋艦,建造於1908年至1910年間[3]。第一次世界大戰開始之前,帝國海軍最終又建造4艘戰鬥巡洋艦服役於公海艦隊,另外兩艘在戰爭期間完成建造[4]。原計劃再追加7艘,包括4艘馬肯森級[b]和3艘約克號代替艦級[c][6]。馬肯森級其中兩艘——馬肯森號和施佩伯爵號,曾成功下水但從未完工。另外兩艘艦隻在戰爭快結束時被取消,當時她們正處於早期建造階段。而3艘約克號代替艦級艦隻的實際建造工作則從未展開[7]。

在第一次世界大戰之前或期間完成建造的7艘戰鬥巡洋艦中,有6艘在北海進行相對激烈的戰鬥。除了戈本號[d]被分配到德國地中海分隊[e]之外,所有戰鬥巡洋艦都被分配到第一偵查集群,由弗朗茨·馮·希佩爾海軍上將指揮。1914年至1916年間,該艦隊對英國海岸進行多次襲擊,並在1916年5月31日至6月1日爆發的日德蘭海戰期間達到高潮,其中該艦隊希望將部分英國艦隊引往德國戰艦戰列線。德軍的旗艦呂佐夫號[f]在返回港口的途中被船員鑿沉,艦隊其他艦隻也都受到嚴重損傷。在戰鬥中馮·德·坦恩號擊沉英軍不倦號戰鬥巡洋艦[g][15],塞得利茨號[h]擊沉瑪麗皇后號[i],德弗林格爾號[j]和呂佐夫號一起擊沉無敵號[k][24]。戰爭結束後,剩下的5艘戰鬥巡洋艦——馮·德·坦恩號、毛奇號[d]、塞得利茨號、德弗林格爾號和興登堡號[l]與大部分德國艦隊一起被扣押在英國斯卡帕灣海軍基地。這些艦隻後來在1919年被艦上官兵鑿沉,防止她們落入協約國的手中[25]。戈本號在一戰爆發初期移交給奧斯曼帝國海軍,並在戰爭的大部分時間裏與俄羅斯黑海艦隊作戰。戰爭快結束時,她被英國海軍的水雷嚴重損壞,但後來得到修復,並繼續為土耳其海軍[m]服役直到1950年代,她最終在1970年代被拆解[27]。

德意志帝國海軍的最終繼承者——納粹德國海軍,在第二次世界大戰之前,曾考慮建造3艘o級戰鬥巡洋艦,作為Z計劃海軍建設的一部分。然而,由於1939年第二次世界大戰爆發,這些計劃被擱置,沒有一艘艦隻被建造完成。[28][n]

Remove ads

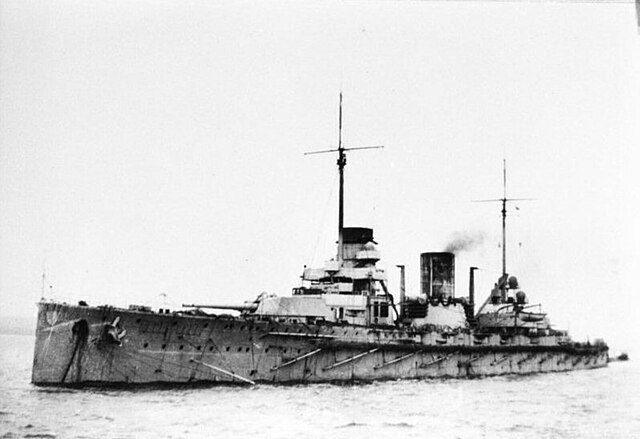

馮·德·坦恩號

馮·德·坦恩號是1907年訂購的第一艘德國戰鬥巡洋艦[2]。她是為了響應前一年開始建造的英國無敵級戰鬥巡洋艦[k]而設計的[2]。作為第一艘新型戰艦,馮·德·坦恩號的設計過程引起極大的爭議。德國海軍國務大臣阿爾弗雷德·馮·提爾皮茨海軍元帥希望這艘新型戰艦能夠遵循英國的模式,即大口徑火炮、相對輕型的裝甲和較高的航速。德皇威廉二世和其他高級海軍軍官則認為,為了扭轉德國在艦隻數量上的劣勢,這些新型戰艦應該擁有足夠堅固的裝甲以足以應對戰列線作戰。[37]

馮·德·坦恩號在第一次世界大戰期間參與大部分德國艦隊的行動,包括對英國海岸的幾次襲擊。在日德蘭海戰中,馮·德·坦恩號是德國戰鬥巡洋艦分艦隊中的最後一艘艦隻。在開戰15分鐘後,馮·德·坦恩號的280毫米(11英寸)炮彈就引爆英軍不倦號戰鬥巡洋艦的彈藥庫,使其最終沉沒[2]。戰爭結束時,馮·德·坦恩號被扣押在斯卡帕灣,並最終自沉[2]。1930年被撈起,1931年至1934年間拆解。[2][15]

Remove ads

毛奇級

毛奇號和戈本號分別於1908年和1909年訂購,她們比先前的馮·德·坦恩號有所改進。雖然她們的設計沒有像馮·德·坦恩號那樣引起爭議,但是提爾皮茨和海軍總部仍然在是否應該增加主炮的數量和口徑的問題上存在分歧[43]。提爾皮茨贊成將主炮總數增加到10門,而海軍部門則更傾向於使用8門305毫米(12英寸)主炮[43]。最終決定安裝10門280毫米(11英寸)口徑主炮。除了增加主炮,兩艘毛奇級艦隻比馮·德·坦恩號在裝甲防護設計上更全面。[44]

毛奇號服役後加入馮·德·坦恩號的戰鬥巡洋艦分艦隊,並在北海參加對英軍的作戰行動[45][46]。她還在波羅的海負責對付俄羅斯海軍艦隊[47]。1915年,她在里加灣防禦戰[r]期間遭到魚雷襲擊[27][49]。1917年,她作為入侵部隊的旗艦返回波羅的海,執行阿爾比恩行動任務[50]。戰爭結束時,毛奇號也被扣押在斯卡帕灣,並於1919年自沉[51]。另一方面,戈本號被派往地中海,作為地中海分隊的旗艦。第一次世界大戰爆發時,戈本號和布雷斯勞號[s]輕巡洋艦避開英國艦隊,逃往伊斯坦布爾,在那裏她們移交給奧斯曼帝國海軍[53]。之後該艦主要在黑海地區活動以對抗俄國艦隊[54]。1918年,她在達達尼爾海峽外襲擊英國部隊,並觸發三顆水雷。戈本號一直在土耳其海軍服役,直到1973年變賣拆解[55]。

Remove ads

塞得利茨號

塞得利茨號是毛奇級的改進型,她比毛奇級的艦體略大,艦艏部和艏樓也更高。但和毛奇級一樣,同樣裝備10門280毫米(11英寸)口徑主炮[64]。剛加入艦隊服役,塞得利茨號就成為時任海軍少將弗朗茨·馮·希佩爾的旗艦[65]。該艦在戰爭期間參加艦隊大部分作戰行動。在第一次多格爾沙洲海戰[x]中,塞得利茨號被英國皇家海軍獅號戰鬥巡洋艦[y]發射的2枚或3枚343毫米(13.5英寸)的炮彈擊中炮塔,引發大火險些殉爆,也幾乎差點摧毀整艘艦。日德蘭海戰中,塞得利茨號重創英軍瑪麗皇后號戰鬥巡洋艦。而在接下來的戰鬥時間裏,該艦受到嚴重破壞,艦體進水達5,300公噸(5,200長噸)。儘管艦體遭受巨大破壞,塞得利茨號還是設法返回威廉港,並在那裏得到修復。與馮·德·坦恩號和毛奇號一樣,塞得利茨號被扣押在斯卡帕灣,最後於1919年自沉[64]。

德弗林格爾級

3艘德弗林格爾級是德國海軍建造完成的最後一批戰鬥巡洋艦。與老式艦隻相比,本級艦隻的主要武器裝備進行徹底的改進。主炮數量減少到8門,但口徑增加到305毫米(12英寸)。這些主炮被分別安裝在主上層建築前部和後部的兩座背負式炮塔中[71]。首艦德弗林格爾號在第一次世界大戰爆發後不久建成。呂佐夫號接着在1915年8月建成,興登堡號於1917年5月加入艦隊[72]。戰爭期間,德弗林格爾號參與公海艦隊的大部分行動。日德蘭海戰中,她向瑪麗皇后號戰鬥巡洋艦開火,並最終聯手塞得利茨號一起將其擊沉。德弗林格爾號和呂佐夫號後來集中火力攻擊無敵號戰鬥巡洋艦並將其擊沉[73]。然而在戰鬥中,呂佐夫號被至少24發重口徑炮彈嚴重損壞,無法返回德國,只能於第二天一大早鑿沉[73][22]。由於建成時間較晚,興登堡號的服役生涯沒有經歷太多事件,以至沒有記載她針對英國艦隊的重大行動。最終她和德夫林格爾號一樣被扣押在斯卡帕灣,與公海艦隊其他艦隻一起自沉[64]。

Remove ads

馬肯森級

1915年2月,由於意識到這場戰爭不會很快打贏,海軍部門決定更換目前損失的6艘裝甲巡洋艦[81]。這些艦隻是德夫林格爾級的改進版本。主要的改進是採用350毫米(14英寸)的主炮,以及一個全長的前甲板。總共有4艘艦隻下訂,但只有馬肯森號和施佩伯爵號下水[82]。最終由於造艦優先權被轉移到被認為更具有戰略意義的U型潛艇上,本級艦隻沒有一艘完工[83]。1921年至1924年間,所有4艘艦隻已經施工的部分都在德國拆解[82]。

Remove ads

約克號代替艦級

3艘約克號代替艦級最初訂購時是馬肯森級同級艦,但在1917年1月其設計修改為8門381毫米(15英寸)口徑主炮。外觀上除了煙囪之外,約克號代替艦級與馬肯森級十分相似。約克號代替艦級將船舯部兩個煙囪改為以前單個大型煙囪的設計[87]。約克號代替艦級只有首艦開始敷設龍骨,但工程沒有持續多久[88][89]。到停工時,只裝配大約1000公噸鋼構件。另外兩艘艦的建造工程也被分配給不同發造船廠,但工程從未開始[90]。

Remove ads

O級

O級於1937年設計用於補充當時為新的德國艦隊規劃的P級裝甲艦[91]。3艦裝備6門381毫米(15英寸)口徑的主炮,分別安裝在三座炮塔中,與沙恩霍斯特級戰艦[ae]的主炮布局相似。她們被打算用作遠洋通商破壞,目標是迫使英國分散其戰艦作為護航艦隊。由於1939年9月第二次世界大戰的爆發,這些艦隻一直沒有開工。[28][93]

Remove ads

腳註

- 譯名待補充參考來源。

參考書籍

期刊

拓展閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads