热门问题

时间线

聊天

视角

斯摩倫斯克戰役 (1941年)

納粹德國為推進至莫斯科,所發起的一場戰役 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

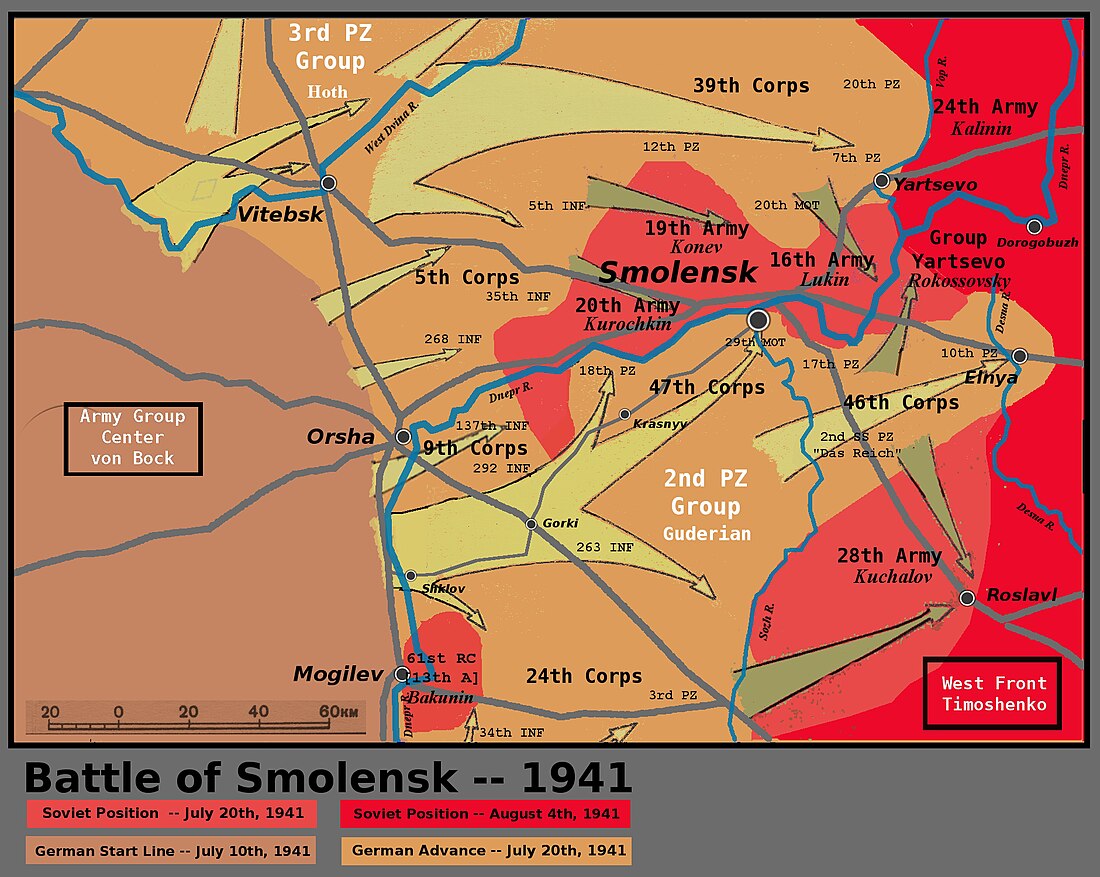

斯摩倫斯克戰役(德語:Kesselschlacht bei Smolensk,字意「斯摩倫斯克合圍戰」;俄語:Смоленская стратегическая оборонительная операция,羅馬化:Smolenskaya strategicheskaya oboronitelnaya operatsiya)是第二次世界大戰蘇德戰爭期間的一場戰役。戰役發生於1941年7月10日至9月10日斯摩倫斯克市周遭,位於莫斯科以西約400公里。此役前德軍在1941年6月22日入侵後的18天內,向蘇聯境內推進約500公里。

此役中蘇軍的第16軍團、第19軍團和第20軍團在斯摩倫斯克以東被包圍殲滅,但第19和第20軍團的多數士兵設法逃出包圍圈。僅管此役對德軍來說是場巨大的勝利,但德軍也因迅速推進到蘇聯境內,使其補給線已達極限難以延長,導致供應和後勤危機日益嚴重。斯摩倫斯克戰役後,中央集團軍陷入陣地戰中,於1941年夏末的防禦戰中遭受重大損失。[14]損失嚴重削弱了德軍的進攻力量,導致德軍在1941年12月莫斯科戰役中慘敗。

Remove ads

背景

1941年6月22日,德國陸軍發動巴巴羅薩行動越過國界向蘇聯發動進攻,開始了人類歷史上規模最大的陸上戰鬥。德軍在戰役初期因爲措手不及的蘇軍未能組織起有效的抵抗力量而進展順利,並在經過三週的戰鬥後推進至西德維納河和聶伯河,準備繼續發動攻勢。德軍主要目標是莫斯科,計劃費多爾·馮·博克元帥指揮的中央集團軍執行,而其進攻蘇聯首都的前一個目標為斯摩倫斯克市。德軍計劃由第2裝甲軍團渡過聶伯河,從南方逼近斯摩倫斯克,而第3裝甲軍團則從北方包圍該市。[15]

蘇軍在經歷巴巴羅薩前期的失敗後開始重整,採取措施以確保有能力抵抗德軍,並在斯摩倫斯克周圍建立了新的防線。史太林任命謝苗·鐵木辛哥為指揮官,並從戰略預備隊調集了5個軍團交由鐵木辛哥指揮,並下令這些部隊需反攻,以阻止德軍的推進。德軍最高統帥部直至在戰場上遭遇蘇軍時,才意識到蘇軍已集結完畢。[15][16]

德軍面對的是沿着聶伯河和道加瓦河的史太林防線各區域的工事。該地帶防守部隊為西方方面軍的第13軍團,以及蘇聯最高統帥部預備隊的第20軍團、第21軍團和第22軍團。而第19軍團正於維捷布斯克集結,第16集團軍則抵達斯摩倫斯克。[17][16]

在蘇聯的歷史記載中,斯摩倫斯克戰役(Srazheniye)[b](1941年7月10日-9月10日)分為以下階段和行動:

Remove ads

戰役過程

在德軍進攻前,蘇軍發起了一次反攻;7月6日,蘇軍第20軍團的第7機械化軍和第5機械化軍出動約1500輛坦克,在列佩利附近發動攻擊。此攻勢直接遭遇德軍第7裝甲師的反坦克武器反擊,兩個蘇軍機械化軍近乎全軍覆沒。[19]

7月10日,古德林的第2裝甲軍團開始對第聶伯河發動突襲,迅速擊潰蘇軍薄弱的第13軍團,7月13日,古德林已通過莫吉廖夫包圍數個蘇軍師級單位。先頭部隊第29摩托化師,已經推進到斯摩倫斯克以西18公里處。第3裝甲軍團也發動了進攻,第20裝甲師在西德維納河東岸建立了橋頭堡,威脅著維捷布斯克。隨着兩個德軍裝甲軍團向東推進,蘇軍第16、第19和第20軍團面臨在斯摩倫斯克以西被包圍的危險。從7月11日開始,蘇軍進行了一系列協同反擊。蘇軍第19軍團和第20軍團在維捷布斯克發動攻擊,而第21軍團和第3軍團的殘部則在德軍的第2裝甲軍團的南部,巴布魯伊斯克附近發動攻擊。[17]

其餘幾個蘇軍軍團也試圖在德軍北方集團軍和南方集團軍的防區內發動反擊。該行動顯然是為了實施蘇軍戰前總防禦計劃的一部分。蘇軍的進攻成功地減緩了德軍的推進,但效果不大,以至於德軍幾乎沒有注意到這是大規模的協調防禦行動,使德軍的攻勢仍在繼續。[20]

霍特的第3裝甲軍團向東北推進,與古德林的部隊平行,佔領了波洛茨克和維捷布斯克。第7裝甲師和第20裝甲師於7月15日到達斯摩倫斯克以東的亞爾采沃地區。與此同時,第29摩托化師在第17裝甲師的支援下推進至斯摩倫斯克,佔領除郊區以外的城市,開始一周長的巷戰,抵抗蘇軍第16軍團的反擊。古德林預計攻勢將繼續以莫斯科為主要目標,並派遣第10裝甲師前往傑斯納河,在葉利尼亞東岸建立橋頭堡,並於20日拆毀了新建的橋頭堡。這個橋頭堡成為葉利尼亞攻勢的中心,為戰爭初期蘇軍大規模協同反攻之一。[21]

葉利尼亞位於第聶伯河以南70公里處,遠超出了消滅困在斯摩倫斯克部隊的目標。據7月14日發布的元首33號指令,國防軍的主要努力方向從莫斯科轉向對烏克蘭基輔的深度包圍,博克變得不耐煩,希望古德林向北推進,與霍特的裝甲集群會合,以便能夠清除城市中的抵抗力量。[21][22]7月27日,博克在新鮑里索夫舉行了一次會議,國防軍總司令華瑟·馮·布勞希奇也出席了會議,為陸軍最高統帥部(OKH)的負責人。將軍們被要求坐着,沒有機會發表言論,布勞希奇的助手宣讀了一份備忘錄,指示他們必須嚴格遵守元首33號指令,並且在任何情況下都不得嘗試進一步向東推進。將領們奉命集中精力進行掃蕩,整修裝備,補充物資,並拉直德軍的戰線,由於古德林和霍特的推進,戰線已成「S」形。參加完這次會議後,霍特和古德林感到憤怒和沮喪。古德林當晚在他的日記中寫道,希特拉「喜歡一個計劃,通過這個計劃,少量敵軍將被包圍並被各個擊破,敵人因此被慢慢消耗殆盡。所有參加會議的軍官都認為這是錯誤的」。這次會議,標誌國防軍領導層與希特拉之間的信任破裂。回到崗位後,古德林與霍特和博克密謀「拖延執行」第33號指令,公然違抗元首和陸軍最高統帥部的命令。古德林匆忙制定了一個計劃,供其和霍特的部隊在8月1日發動羅斯拉夫爾-諾沃濟布科夫攻勢。[23]

位於北部的第3裝甲軍團推進速度緩慢。地面沼澤遍布,因下雨而變得更加嚴重,蘇軍則奮力逃出沼澤。7月18日,兩個裝甲軍團以鉗形攻勢縮小雙方間距,達16公里以內。季莫申科任命了剛剛從烏克蘭前線晉升來的康斯坦丁·羅科索夫斯基,負責組建一支臨時部隊,該部隊擋住了第7裝甲師的進攻,並在持續增援的情況下,暫時穩定了局勢。德軍尚未包圍的缺口使蘇軍得以逃脫,得以將其立即部署並重新投入戰場,以保持缺口持續開放。[21][24]

蘇軍從新組建的軍團中抽調了更多部隊至斯摩倫斯克周邊地區進行防守,即第29、30、28和24軍團。新建部隊一到達,自7月21日開始,對斯摩倫斯克地區的德軍發起猛烈反攻。裝甲部隊兵力過度擴增,使防守區域大幅增加。然而,由於蘇軍在協調和後勤方面的不足,德軍成功地抵禦了蘇軍的攻勢,同時繼續包圍戰。蘇軍的攻勢持續至7月30日,德軍擊退了其最後一次進攻。[21][22]

在7月27日,德軍成功會師,封閉了斯摩倫斯克以東的包圍圈,合圍了第16、19和20軍團大部分部隊。在第20軍團領導下,蘇軍部隊在幾天后的一次攻勢中成功突圍,此戰中共有35萬蘇軍遭俘,被圍困的第16軍、第20軍團僅有約5萬人逃離包圍圈。[25][26][27]

在斯摩倫斯克附近的「包圍圈」被剿滅後的隔月,馮·博克的部隊在中央地區一帶轉為防禦,並在側翼發動作用有限的攻勢。南方地區,古德林成功進軍戈梅爾和克里切夫,北方地區,格奧爾格·施圖姆的部隊佔領了大盧基,並進一步向東推進到安德烈亞波爾。蘇軍的大部分進攻都被德軍擊退,但其不得不從葉利尼亞附近的突出部進行撤退。[28][29]

Remove ads

戰後

戰役期間,德軍繳獲了蘇聯共產黨斯摩倫斯克州委員會的檔案,其中包含大量1917年至1941年當地歷史的文件。德軍利用這些文件進行關於蘇聯鎮壓的宣傳,並運回德國。[30]

德軍佔領斯摩倫斯克後,立即將所有猶太居民圍捕起來,並將其限制在當地的猶太人隔離區,隨後進行大規模屠殺。該市進入無條件且持續的戒嚴狀態,直到兩年後蘇軍解放該地為止。斯摩倫斯克戰役是巴巴羅薩行動初期紅軍的又一次慘敗。蘇軍首次嘗試對整個戰線的大部分地區實施反擊;儘管這次反擊最終演變成一場災難,但蘇軍尚未被擊潰。[14]

德軍在莫斯科的實行閃擊戰並非易事。國防軍最高統帥部和政治領導層內部的分歧加劇。總參謀長法蘭斯·哈爾德和華瑟·馮·布勞希奇以及費多爾·馮·波克、赫爾曼·霍特和古德林等指揮官都反對分散德軍裝甲部隊,並主張集中力量攻打莫斯科。希特拉則重申莫斯科的重要性不足,以及戰略包圍的意義不大,並命令集中力量攻擊烏克蘭、頓涅茨盆地和高加索等地區,以進行戰術合圍,進一步削弱蘇軍。德軍的進攻力量分散,致使基輔戰役和烏曼戰役的發生。德軍雖取得勝利,但在向莫斯科推進的過程中,在時間、人員和裝備上付出了高昂的代價,使蘇軍有時間準備回防莫斯科。[31][32][33][22][34]

Remove ads

傷亡和損失

斯摩倫斯克戰役(1941年7月10日—9月10日)的蘇聯損失數據直到1993年才被披露。根據格里戈里·F·克里沃舍耶夫(Grigori F. Krivosheev)領導的團隊的研究[35],蘇聯紅軍四個方面軍和蘇聯平斯克海軍區艦隊總共損失759,947人,其中死亡、失蹤和被俘共計486,171人,受傷則為273,803人。[36]

其中陣亡和戰俘數並未說明。德軍提供了戰役中俘虜的人數,其中剿滅斯摩倫斯克附近的包圍圈俘虜約35萬人。[37]在羅斯拉夫爾(Kachalov)周圍擊敗卡恰洛夫軍團後俘虜38,561人」。[38]在克里切夫和戈梅利的戰鬥中,第2軍團俘虜近7.8萬人。[39]兩城之間德軍第24軍另外俘虜了1.6萬人。[40]施圖姆的部隊在大盧基附近俘虜約3.4萬人。[41]德軍俘虜人總數超過50萬人

奈傑爾·阿斯基(Nigel Askey)在對1941-1945年蘇聯軍事損失的研究中,基於對蘇聯文檔的分析,認為官方公布的斯摩倫斯克戰役中,蘇軍的軍事損失數據被低估。實際傷亡人數達到100萬人,其中包括56.5萬名戰俘。[6]

德軍在該戰役的總損失為10.1萬人。史學家大衛·葛蘭茨(David Glantz)認為第九軍團的陣亡人數明顯過低,應增7000人。據德國文件對中央軍團在7月10日至9月10日期間的人員損失估計約11.5萬人傷亡,而蘇聯各方面軍的損失為76萬人。[42]

Remove ads

註釋

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads