热门问题

时间线

聊天

视角

斯里蘭卡區級行政區劃

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

區(僧伽羅語:දිස්ත්රික්ක,羅馬化:distrikka、淡米爾語:மாவட்டம்,羅馬化:Māvaṭṭam)是斯里蘭卡的二級行政區劃,由省下轄。斯里蘭卡有9個省,並劃分為25個區。[2]每個地區由中央政府任命的區書記負責管理。[3][4]區書記處的主要任務是協調中央政府和分區書記處的溝通和活動。地區書記處還負責推行和監督區級的發展計劃,協助轄下行政區開展活動[5],徵收稅捐以及協調地區的選舉。[6]一個區可以下分為若干分區書記處,其又被細分為14,022個村。[7]斯里蘭卡全國現有331個分區書記處。[8]

Remove ads

歷史

在阿努拉達普拉王國時期,斯里蘭卡分為三個地區,這些地區又進一步細分為更小的單位,稱為「拉塔」(僧伽羅語:රට、淡米爾語:ரட)。[9]隨着時間的推移,地區的數量增加,但二級行政區劃仍然是拉塔。之後,斯里蘭卡分裂為數個王國、外國殖民勢力控制部分地區,這種結構亦開始發生變化。科提王國的領土下劃為四個「迪薩瓦」(disava),其下再細分為四十個「科拉萊」(korale)。這些科拉萊有自己的官員以及少量的民兵。賈夫納王國的行政結構與此類似,其轄內有四個省。[10]

葡萄牙人在1505年抵達斯里蘭卡並控制部分地區之後[11],他們大致保持了斯里蘭卡統治者所遵循的行政結構。[12]。在荷蘭人統治斯里蘭卡期間,他們控制的地區被劃分為三個行政區,並在其下設置「迪薩瓦」。[13]。英屬錫蘭時期最初延續此了這一制度[14],但在1796年至1802年的改革後,行政區劃改以民族組成進行劃分。[15][16]1833年,科爾布魯克-卡梅倫委員會的改革廢除了這一制度,並設立錫蘭立法委員會取而代之[17],使該島在政治上和行政上的都成為單一單位。全島最初有5個省,後來擴大為9個省,其下再細分為21個區。這些地區由稱為政府代理人或助理政府代理人的官員進行管理。[15]

1955年,區取代省成為國家的主要行政單位。[18]1961年4月設立了安帕賴區[19][20];1978年9月新憲法通過後又設立了穆萊蒂武區和加姆珀哈區[21],也重新將該省作為主要行政區劃。[22]最後一個設立的區是成立於1984年2月的基利諾奇區。[23]按照現行(1978年頒定)的憲法規定斯里蘭卡領土由25個行政區組成。斯里蘭卡議會可通過決議對這些地區進行細分或合併。[24]

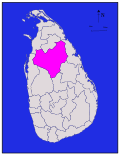

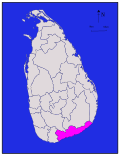

在25個區當中,阿努拉德普勒區是面積最大的區,面積達7179平方公里;最小的是科倫坡區,面積699平方公里。科倫坡區同時也是人口最多且人口密度最高的區,人口約230萬,每平方公里平均人口超過3400人;穆萊蒂武區則是人口最少且人口密度最低的區,人口9萬餘人,每平方公里平均人口不足40人。[25][26]

Remove ads

列表

以下列表列出所有區的原文名稱、所屬省分、區首府、面積[25]、人口[26]、人口密度等資料。其中人口數據均來自2012年的斯里蘭卡人口普查[26];人口密度使用陸地面積計算(而非總面積);原文名稱則依序為斯里蘭卡的兩種官方語言:僧伽羅語和淡米爾語。

Remove ads

參見

- 斯里蘭卡行政區劃

- ISO 3166-2:LK

參考資料

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads