热门问题

时间线

聊天

视角

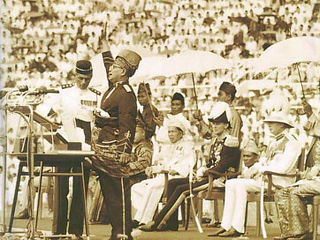

東姑阿都拉曼

马来西亚国父及首任首相 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

東姑阿都拉曼·阿卜杜勒哈密德哈林沙(馬來語:Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah,1903年2月8日—1990年12月6日)是馬來西亞首任首相,被尊為國父。

他在任內主導馬來亞聯合邦走向獨立,並於1957年成為第一任首相,1970年因五一三事件辭職。其執政期間被認為推崇多元族群和溫和伊斯蘭路線,但也被批評對馬來人與非馬來人之間的經濟鴻溝應對不力,以及在五一三事件前後處理族群關係與政局失控。

Remove ads

早年

1903年2月8日,東姑阿都拉曼出生於吉打州亞羅士打的皇宮。他的父親是吉打州第25任統治者蘇丹阿卜杜勒哈密德哈林沙,母親是蘇丹的第四位王妃Cik Menyelara(娘家姓Nueng Nonthanakorn)。他在家中排行第七,但因是庶子,不具吉打王位繼承權。

東姑童年居住在皇宮。據稱他常與平民兒童玩耍,母親雖不贊成,但因照顧蘇丹事務繁忙而未加干涉。20世紀初的吉打常見流行病如瘧疾與霍亂,據說他的兩位兄長及一位姐姐曾死於霍亂,他本人也患過瘧疾,直至1920年前往英國前才康復。

據傳他四歲時曾試圖躲避疫苗接種,但最終仍被接種。

16歲時,東姑獲得獎學金赴英國劍橋大學聖嘉芙蓮學院學習。他從新加坡登船,途中經停巴生河時再次染上瘧疾,航行期間持續發燒。

1920年初,他抵達英國蒂爾伯里(Tilbury),之後由一位名為Eccles的代表接待,並被安置在杭廷頓附近的Little Stukeley村。當地一名牧師Edgar Vigers以輔導學生為業,東姑與其他包括幾位暹羅(今泰國)學生一同接受輔導。

在鄉村生活期間,東姑逐漸適應新環境,與當地青少年踢足球,並加入地方球隊擔任邊鋒。

一年後,他認為自己學習進展不大,遂在監護人Ezekiel安排下前往劍橋,接受導師巴茲爾·阿特金森(Basil Atkinson)指導,準備大學入學考試Littlego。他通過考試後,進入劍橋大學攻讀本科生課程,併入住聖嘉芙蓮學院的住宿。

吉打攝政當局期望他修讀法律,以便日後服務政務體系,但他選擇攻讀普通學位而非榮譽學位。當時劍橋的馬來西亞學生極少,他的社交圈主要包括英國與來自其他亞洲國家的學生。他亦參與學院足球隊,並在夏季打網球。據說他曾教授廚房廚師烹飪馬來食物,亦因擁有一輛Riley跑車而頗受注目。

1925年,他完成學業並獲得文學學士學位。

Remove ads

在吉打州的職業生涯

1931年1月,東姑被任命為吉打州民政府的學徒,他被送到居林做地區的助理行政官員。1956年,為了解決馬來亞緊急狀態,東姑、陳平、大衛·馬紹爾等人在吉打華玲舉行「華玲會談」(英語:Baling Talks);最終和談破裂,因為東姑要求投降,而馬來亞共產黨不接受。

首相(1957年至1970年)

1957年8月31日,東姑領導馬來亞聯合邦取得獨立,成為馬來亞第一任首相。1961年,他提出成立一個包括馬來亞、新加坡、沙巴、砂拉越與汶萊的馬來西亞聯邦。該計劃於1963年9月16日正式實現,唯汶萊最終未加入聯邦。

新加坡加入聯邦後,中央與地方之間的政治分歧逐漸加劇。隨着聯邦內的族群結構改變,政治緊張升溫,尤其是在人民行動黨計劃在馬來亞聯合邦競選,引發與執政聯盟的摩擦。雙方的政策立場和競選舉動違背了早期協議,引發中央與新加坡州政府之間的爭議。1965年8月7日,東姑在吉隆坡的馬來西亞國會建議議員支持一項關於新加坡退出聯邦的動議。隨後,馬來西亞與新加坡正式分離,新加坡於1965年8月9日宣布獨立。

1969年五一三事件發生後,東姑受到各方壓力,於1970年9月21日宣布辭職,由敦阿都拉薩接任首相一職。當時馬來西亞國會正處於暫停狀態,繼任安排由執政聯盟協商決定。

Remove ads

個人生活

東姑一生至少結過四次婚,並育有多名孩子與養子女。

他首任妻子是華暹混血女子瑪莉安·鍾(Meriam Chong),為其朋友鍾阿勇之女。她在改宗伊斯蘭教後學習祈禱,並鼓勵東姑一起遵守教義。兩人婚後育有一女一子,分別是卡蒂加(Tunku Khadijah)和阿末·奈恩(Tunku Ahmad Nerang)。1934年,瑪莉安因痢疾去世,死因與一次奎寧注射失誤有關。

瑪莉安去世後,東姑與他在英國留學期間的房東維列·庫爾森(Violet Coulson)再婚。兩人依照穆斯林習俗在新加坡結婚,Violet改名為Puteh Bte Abdullah。然而,由於未獲吉打州統治者的批准,加上王室對異族通婚的反對,這段婚姻飽受壓力。最終兩人於1947年離婚。

後來,東姑與老朋友莎莉法·羅迪亞(Sharifah Rodziah Syed Alwi Barakbah)結婚。她出身于吉打州一戶具阿拉伯血統的名門家庭。這段婚姻並無子嗣,但兩人共同領養了四名子女:蘇萊曼(Sulaiman)、瑪麗安(Mariam)、法麗達(Faridah)和孫女莎麗法·哈妮扎(Sharifah Hanizah)。

此外,東姑晚年曾秘密迎娶一名改宗伊斯蘭教的華裔女子鍾比比(Bibi Chong),兩人育有兩名女兒,諾哈雅蒂(Tunku Noor Hayati)與瑪斯都拉(Tunku Mastura)。

Remove ads

逝世

東姑於1990年12月6日平靜地去世,享年87歲,隨後下葬於亞羅士打籠呀皇家陵園。政府首席秘書阿末沙基、首相馬哈迪·穆罕默德和其他重要領袖均隨侍在側,馬哈迪命令阿末沙基向全國與全世界宣布東姑拉曼的死訊。

爭議

1951年8月,東姑在接替翁惹化成為巫統主席後的首次巫統大會演說上曾說:「我們的民眾說關於獨立的事情應該交由馬來亞人來決定。誰是馬來亞人?這個國家從馬來人的手中攫走,應當交回給馬來人。也有人說馬來亞聯邦(Malayan Union)還未定義誰是馬來亞人,那麼就讓我們馬來人來決定誰是馬來亞人。」東姑阿都拉曼在其致辭中隨後提及,馬來人與外族人(bangsa-bangsa asing)已經一起相處超過200年,一直相安無事,馬來人也不會妒忌外族人,族群間的衝突是由外來人所挑唆引起的(hasutan-hasutan daripada luar)。他說:「當馬來人群起抗議馬來亞聯邦條約時,外族人只是袖手旁觀,因為他們認為這與他們無關,他們在馬來亞只是為了謀生和累積財富,他們爭取應有的權益只不過是為了捍衛他們當前所得。我們尊重他們的權益,對於他們的要求我們將會重新給予審視與考量。」「我所認知的華人與印度人都不想成為馬來亞人。他們鍾情於本身的母語和族群。這是為何他們反對巴恩報告書(Penyata Pelajann Barnes)。如果將獨立事宜交給還沒成型的『馬來亞人』,那麼爭執與混亂地發生將由此而起。」[1]

馬華公會領袖陳修信之後說到:「我記得在東姑阿都拉曼接替翁嘉化成為巫統主席後的首次演說上提及『誰是馬來亞人』時,我承認對於他的言論感到憂心。我當時認為這番言論暗示着生活在這國家的非馬來人無權自稱為馬來亞人。自然的,我認為馬華公會無法與巫統的新領導層持續合作下去。」[2]

Remove ads

1963年新加坡合併到馬來西亞後,東姑與新加坡尤其是與其領導人李光耀關係並不和諧,甚至時常糾紛,最終導致新加坡於1965年8月被迫脫離馬來西亞宣布獨立。

1964年12月9日,東姑在新加坡大學醫學院晚宴上發表講話時說,新加坡「充滿政治花招」,「比方說,你會發覺新加坡比馬來西亞其他地方較少和諧的氣氛……這就是我當初不急於把新加坡引進馬來西亞的原因」。他說:「如果我們覺得哪一種徵稅看來行不通,或是引起反對,我們可加以修改……」但又說:「如果新加坡各種色彩和閃光(閃電是人民行動黨的徽記)的政治人物不同意我的見解,唯一的解決辦法便是脫離馬來西亞,但這對新加坡和馬來西亞來說都是天大的災難。」[3]

1964年12月19日,東姑在吉隆坡同李光耀會面時表示:

| “ | 新加坡的華族沙文主義者和華族共產分子太多了,由於新加坡是個華人的州,你必須替華人做許多事,這不免會引起馬來亞的某些反響。(來自馬華公會的教育部長)李孝友現在想要在馬來亞設立一所華文學院。一旦我們分開,你們就可以有不同的做法,你們可以承認南洋大學,你們的語文政策也可以有所不同,我們想清楚之後,可以通知英國。 | ” |

| ——東姑阿都拉曼[4] | ||

李光耀在其回憶錄指多人指責他惡意中傷東姑、他的部長以及馬來西亞。李光耀為此通過其政治秘書發表聲明說,本身所說的一切都錄了音,必要時可以檢查,說過的一切都算數。李光耀在一次針對馬來人特權發表其看法後,東姑警告新加坡的領袖說,在任何事情上,中央政府都不能任由州政府擺布,新加坡是在「張大了眼睛,自願的情況下」加入聯邦的,否則「新加坡也許會成為第二個古巴,我們的地位會維持不下去......所以中央政府才支持人民行動黨,行動黨獲選執政後,我們認為新加坡不再受到共產黨人的威脅,卻萬萬料不到行動黨的領袖原來打算共同治理馬來西亞。我們認為這是不行的,因為聯盟夠強大,能自行治國」[5]。

1965年5月27日,李光耀在馬來西亞聯邦國會做了重要的一次發言,其對象包括受《馬來前鋒報》日日進行反人民行動黨、反李光耀和反華宣傳影響的許多馬來國會議員。李光耀提出修正動議,對施政方針沒有向國家保證馬來西亞將繼續根據民主憲法的規定,朝「馬來西亞人的馬來西亞」的方向前進而表示遺憾[6]。李光耀的發言也再度提到馬來人特權,他說:

| “ | 如果我們欺騙人民,使他們相信他們之所以窮,是因為沒有特權,或者是因為國會裏的反對黨議員反對馬來人的權利,那會導致怎樣的後果?你讓甘榜(鄉村)里的人們相信,因為我們不會說馬來語,政府文件不用馬來文,他們才會窮,他們就會期待1967年(馬來語成為國語和唯一官方語言的一年)出現奇蹟:一旦我們大家都開始說馬來語,他們的生活水平就會提高。但是如果這種情形沒出現,會有什麼事情發生? | ” |

| “ | 另一方面,每逢經濟、社會和教育政策失敗時,你都重複說,哦,這些邪惡的華人、印度人和其他的人反對馬來人的權利。他們並不反對馬來人的權利。作為馬來西亞公民,馬來人有權提升自己的培訓和教育水平,同競爭能力比較強的社會、非馬來人的社會達到的水平一樣。該做的就是這樣的事,難道不是嗎?而不是向他們灌輸這種隱晦的理論:只要讓少數特殊的馬來人獲得馬來人的權利,他們的問題就解決了…… | ” |

| ——李光耀[7] | ||

李光耀的發言使包括東姑在內的馬來國會議員不安,以致時任議長裁決,對於反對李光耀論點的發言,李本人沒有機會答覆[8]。時任副首相敦阿都拉薩在總結辯論時對李光耀做出了百般指責,包括指他存心製造混亂和麻煩,希望成為能拯救國家的領袖;是個擅長無中生有、危言聳聽的高手;歪曲事實,使人們產生懷疑;打算使國家一分為二:「一個是馬來人的馬來西亞,一個是李光耀的馬來西亞」。結束時阿都拉薩滿懷仇恨地說:「人民行動黨和聯盟的分野眼下一清二楚,人民行動黨(PAP)意味着使國家分裂和毀滅(Partition And Perish)[9]。李光耀的發言是導致東姑最終決定將新加坡驅逐出馬來西亞的直接原因之一[9]。

1977年,東姑在其著作《回顧》書第120頁寫道:「最使人無法忍受的是李光耀在聯邦國會中就『感謝最高元首1965年5月發表御詞的動議』提出修正時所發表的演講。在這次演講中,他提出了許多問題,最能容忍的國會議員都感到不耐煩。」(東姑之後將該書送給李光耀,在扉頁上寫道:送給對馬來西亞的創立異常賣力,對馬來西亞的分裂更加賣力的朋友李光耀——謹致問候。東姑阿都拉曼 1977年5月26日)五年之後,1982年東姑告訴一本書的作者(這本書的內容同新加坡有關):「他(李光耀)馬來語說得比我好,便自以為名正言順地跟我一樣,有資格成為馬來亞的領袖。」[9]

Remove ads

即使新加坡已獨立出去,東姑領導的馬來西亞依舊和新加坡有過糾紛。1966年4月,新加坡首相李光耀離開新加坡兩個月。在此期間,東姑、副首相阿都拉薩、加查利群起攻擊時任新加坡副首相杜進才和李光耀,因新加坡看似準備在馬來西亞之前同印尼重建邦交。東姑恫言要採取報復行動。杜進才對印尼決定承認新加坡表示歡迎,馬來西亞政府卻對此十分不高興,還發出聲明:

| “ | 新加坡決定歡迎印尼承認它,清楚顯示新加坡將會跟印尼有某種聯繫或交往,因此將會有印尼人到新加坡去,顯然地,這麼一來,我們的安全將受到威脅,因為印尼一再重申要加緊同馬來西亞對抗,因此,馬來西亞不得不繼續採取一切必要措施,保障它的利益和安全。 | ” |

| ——馬來西亞政府[10] | ||

緊接着在4月18日,馬來西亞內政部長伊斯邁阿都拉曼宣布限制持新加坡身分證的人通過長堤入境,新措施立即生效[10]。

在1969年馬來西亞大選競選期間,聯盟領袖對新加坡領袖做出無稽的指責,妄說新加坡領袖干預其政治。時任馬來西亞財政部長兼馬華公會總會長陳修信說,他有「確鑿的證據」可以證明,前身是馬來西亞人民行動黨的民主行動黨,若不是拿新加坡政府的錢,就是拿人民行動黨的錢。新加坡外交部長拉惹勒南向馬來西亞最高專員表達了該國對此事的關注,最高專員也同意這些言論產生了反效果,然而兩天後,拉惹勒南向李光耀報告說,東姑支持陳修信發表的談話,聲稱他們掌握的證據顯示所做出的指責屬實。東姑過後在一個競選群眾大會上說,新加坡的人民行動黨領袖企圖爭奪馬來西亞政府的政權,並說:「由於深知不可能贏得華人的選票,所以行動黨別無選擇,惟有分裂馬來人。因此,他們利用泛馬回教黨作為他們的代理人。」東姑阿都拉曼表示提供資金給回教黨的那個人已被禁止再進入馬來西亞,卻拒絕透露此人的身分[11]。身在倫敦的李光耀寫了一封信給新加坡國防部長林金山稱:「對於東姑阿都拉曼和陳修信的荒唐指責,說我們介入了他們的選舉,我有點給搞糊塗了。」[12]

2000年9月,李光耀出版《李光耀回憶錄1965-2000》寫道:「分家的時候,東姑沒料到我們會取得成功,他甚至利用三個施壓手段要我們聽命於他:軍事、經濟和水供,我們建立了新加坡武裝部隊,抗衡了軍事壓力。在經濟方面,我們也超越了馬來西亞和本區域,同工業國建立了聯繫。在水供方面,我們有了其他辦法。我們的蓄水池能供應40%的家庭用水,再加上好好利用現代科技,如海水淡化、反滲透法、污水再循環,我們應付得了。」[13]

Remove ads

1969年9月23日,種族騷亂五一三事件爆發數個月後,東姑在其袖珍版新著作《5月13日前後》將該事件歸咎於馬來亞共產黨,並認為5月14日聚集在吉隆坡的馬來人只是在回應馬共「不可容忍的挑釁」(Intolerable provocations)[14]。然而,馬來西亞政府的官方報告並未將五一三事件的肇因歸咎於馬共,而是源於族群間的政治、經濟實力差異[15]。

評價

馬來西亞第四任首相馬哈迪·穆罕默德於1991年8月30日(國慶日前夕)讚揚包括東姑在內的三位已故前首相。馬哈迪說,東姑阿都拉曼成功遊說馬來西亞三大民族團結一致,爭取獨立,最終,馬來西亞得以在不必流血的情況下,取得獨立。他說,如果當時馬來聯邦各族沒有達致共識,英國不會應允獨立,屆時,將發生武力爭取獨立事件。馬哈迪說,東姑過後也讓沙巴和砂拉越加入,組成馬來西亞,領導馬來西亞期間,東姑付出許多精力和時間促進國家團結及發展,所以被尊稱為「國父」或「獨立之父」[16]。

紀念

馬來西亞有許多地方以他的名字命名,一些是取自其名Tunku Abdul Rahman,另一些則是取自Putra Al-Haj

- 布城

- 博特拉大學

- 拉曼大學(優大)

- 拉曼理工大學

- 東姑阿都拉曼國家公園,馬來西亞第一座海洋型國家公園

- 東姑阿都拉曼基金會

- 東姑阿都拉曼號潛艇,馬來西亞皇家海軍首艘潛水艇

- Tunku Abdul Rahman Putra Football Cup

- 布特拉專科醫院

- 布特拉世界貿易中心

- SP4 AG4 布特拉世界貿易中心站

- KA04 布特拉站

- Jalan Tunku Abdul Rahman in George Town, Penang

- Bukit Tunku in Kuala Lumpur

- Jalan Putra in Alor Setar, Kedah

- Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman in Alor Setar, Kedah

- Memorial Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj in Alor Setar, Kedah

- Tunku Abdul Rahman Bridge in Prai, Penang

- Tunku Abdul Rahman Putra Mosque in Kuala Kedah, Kedah

- Tunku Abdul Rahman Putra Mosque in Lunas, Kedah

- Tunku Abdul Rahman Putra Memorial, a memorial in 吉隆坡

- Kolej Tunku Abdul Rahman, a residential college at 馬來西亞玻璃市大學, 亞婁, 玻璃市

- Kolej Tunku Abdul Rahman, a residential college at 瑪拉工藝大學, 馬樟, 吉蘭丹

- Kolej Rahman Putra, a residential college at 馬來西亞工藝大學,士古來,柔佛

著作

- 《513前後》(13 Mei : Sebelum dan Selepas 1969)[17]

榮譽與獎項

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads