热门问题

时间线

聊天

视角

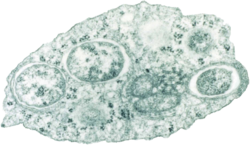

沃爾巴克氏體

无形体科的一属细菌 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

沃爾巴克氏體屬(學名:Wolbachia)為立克次體目無形體科的一屬,是一類感染節肢動物、包括很大部分昆蟲以及一些線蟲的細菌。它是世界上最常見的寄生微生物,可能是生物圈最常見的寄生生物。沃爾巴克氏體感染能縮短果蠅壽命。它與其宿主的交互過程很複雜,參與多種調控其寄主生殖活動的機制,有的涉及到互利共生而非寄生。有的物種如果沒有沃爾巴克氏體的寄生將不能生殖甚至不能生存。研究估計在新熱帶界超過16%的昆蟲感染了沃爾巴克氏體。[1]全部昆蟲物種的25-70%被估計是沃爾巴克氏體的潛在宿主。[2]沃爾巴克氏菌是自然界分布最為廣泛的一種共生菌,在鞘翅目、雙翅目、半翅目、同翅目、膜翅目、鱗翅目、直翅目和囓蟲目等10多個目的150萬一500萬種昆蟲中都有共生。

沃爾巴克氏體通過宿主的卵來垂直傳播。沃爾巴克氏體演化出多種方式能最大限度地感染宿主所產的卵。

Remove ads

歷史

1924年馬歇爾·赫爾廷(Marshall Hertig)與西梅恩·伯特·沃爾巴克在室內常見的尖音庫蚊體內發現沃爾巴克氏體。1936年赫爾廷正式命名該物種為Wolbachia pipientis。[3]1971年加州大學洛杉磯分校的Janice Yen與A. Ralph Barr發現被沃爾巴克氏體感染的雄性尖音庫蚊的精子與未被沃爾巴克氏體感染的雌性尖音庫蚊的卵子結合的受精卵由於細胞質不兼容而死亡,[4][5]科學界所後加強了對沃爾巴克氏體的研究。沃爾巴克氏體由於廣泛分布、眾多不同的演化交互、潛在地生物防控,具有巨大的研究價值。

在宿主性別分化中的作用

沃爾巴克氏體能夠感染宿主的很多器官,但最重要的是感染精巢與卵巢。成熟的卵中有很多沃爾巴克氏體,但成熟的精子中沒有沃爾巴克氏體。僅由被感染的雌性宿主把沃爾巴克氏體傳播給後代。沃爾巴克氏體通過改變宿主的生殖能力極大化了其傳播,有四種表型:

- 雄性死亡:被感染的雄性在幼蟲發育時死亡,這增加了被感染的雌性的出生率。[6]

- 雌性化:被感染的雄性發育為雌性或者不能生育的偽雌性。

- 孤雌生殖:被感染的雌性的單性生殖。[7]一個孤雌生殖的例子是赤眼蜂,[8]在感染沃爾巴克氏體情形下無需雄性也能生殖後代。在這個物種中,雄性非常罕見,可能已經被同一菌株的沃爾巴克氏體殺死。[9]

- 細胞質不兼容:被感染的雄性不能與未被感染的雌性繁殖,也不能與感染了其他基因型的雌性繁殖。

一些物種如果沒有沃爾巴克氏體的寄生將不能生殖後代,有的甚至不能生存。[10]

沃爾巴克氏體在促進物種形成有重要作用。[12][13][14]沃爾巴克氏體菌株打亂了宿主的性別比這改變了自然宿主的性選擇模式。[15][16]並且產生了非常強的選擇壓力,導致一些極快的在自然群體中自然選擇的例子。[17]

Remove ads

分類

大部分沃爾巴克氏體不能在其真核生物宿主體外培養因此沒有其正式的拉丁命名,少數已知的物種如下:

- 羊蜱型立克次氏體 W. melophagi (Nöller 1917) Philip 1956[18]

- 虱沃爾巴克氏體 W. persica (Suitor and Weiss 1961)[19]

- 尖音庫蚊沃爾巴克氏體 W. pipientis (Hertig, 1936)

下屬物種:

- 羊蜱型立克次氏體 Wolbachia melophagi (Nöller 1917) Philip 1956

- 虱沃爾巴克氏體 Wolbachia persica Suitor and Weiss 1961,異名

- 尖音庫蚊沃爾巴克氏體 Wolbachia pipientis Hertig 1936

細胞質不兼容

Bidirectional CI: 感染菌株I的雄性與感染菌株II的雌性導致了受精卵的CI。

細胞質不兼容(Cytoplasmic incompatibility,CI)是沃爾巴克氏體造成的一種生殖現象:被感染的雄性與未被感染的雌性或者感染了不同菌株的雌性交配產下的受精卵不能發育而死亡。換句話說,被感染的雌性能兼容未被感染的雄性或者感染了同樣菌株的雄性。[20]宿主通過抗生素治療可以從沃爾巴克氏體感染中治癒。

細胞質不兼容可歸因到2個不同的事件。第一個發生在感染了沃爾巴克氏體的雄性的精子發生階段被稱作修改(modification)。因為沃爾巴克氏體不存在於成熟的精子中,因此沃爾巴克氏體必定修改了感染的雄性的精子發生。[22]第二個事件,稱 為營救(rescue),發生於受精卵中的沃爾巴克氏體阻止了CI發生。只要卵中的沃爾巴克氏體菌株與精子發生時的菌株對應,受精卵中就不會發生CI。

CI的主要後果是在雄性的原核的有絲分裂被延遲;第二個後果是這種不同時性導致父本染色體在有絲分裂第一階段的赤道板上不能正常凝聚並對齊。只有母本染色體分離正常產生單倍體胚胎。[23]受精卵中CI的營救導致了父本與母本的原核恢復同步。[23][24]

沃爾巴克氏體如何導致修改與營救,仍然未知。果蠅的早期感染導致了精子染色質重塑階段可以觀察到CI。[25]然而其他一些宿主物種的CI只出現於受精卵發育階段。[26]

Remove ads

Werren[20]指出沃爾巴克氏體導致了對未感染的雌性宿主的選擇壓力,因為感染的雌性可以與已感染或未感染的雄性交配繁衍後代,但未感染的雌性只能與未感染的雄性交配生殖。由於沃爾巴克氏體只能由雌性傳播給子代,這種機制促進了沃爾巴克氏體的擴散。 群體遺傳學中,沃爾巴克氏體感染率超過10%會使得感染的個體在代際傳播上取得優勢地位。[27]and Stouthamer et al. [28]這位成為入侵閾值。

如果同一物種的兩個群體分別感染了沃爾巴克氏體的兩個不同的菌株,由於CI這會導致這個宿主群體的生殖隔離。兩個群體的這種基因的分離會導致物種的分化。

沃爾巴克氏體感染造成的適應優勢

沃爾巴克氏體已被證實有助於黑腹果蠅與蚊子的抗病毒。感染了沃爾巴克氏體的蠅更抗RNA病毒如果蠅C病毒、諾沃克病毒、羊舍病毒、蟋蟀麻痹病毒, 基孔肯雅熱病毒、西尼羅河病毒。[29][30][31]對於常見的室內蚊子,沃爾巴克氏體感染率高相關於更高的殺蟲劑抵抗。[32]一種潛葉蟲——斑幕潛葉蛾,在秋天植物葉子枯黃時仍然能保持該潛葉蟲附近的區域的葉子仍然保持鮮綠,繼續進行光合作用,使得潛葉蟲可以繼續進食、生長。如果對該潛葉蟲施加四環黴素,殺死其體內的沃爾巴克氏體,則失去了在枯黃植株上保持「綠道」能力,隨之僅13%的該潛葉蟲能羽化成蛾。[33]被潛葉蟲寄生的樺樹的「綠島」有大量細胞分裂素(cytokinins),但研究並未指出該細胞分裂素是由沃爾巴克氏體自行合成,或者沃爾巴克氏體刺激植物合成或者。沃爾巴克氏體可能帶有一些也能在植物體內找到的基因。這些基因能合成細胞分裂素,來喚醒植物細胞或延遲凋亡。[34]

沃爾巴克氏體能夠刺激被感染的擬果蠅產卵能力顯著增強。[35]

屬於線蟲動物門的馬來絲蟲, 沃爾巴克氏體是必需的內共生菌,提供給宿主必需的化學物。[36]一些節肢動物體內寄生的沃爾巴克氏體給宿主提供了某些新陳代謝必需物。黑腹果蠅在營養壓力下,體內寄生的沃爾巴克氏體參與調節鐵代謝。[37]溫帶臭蟲體內的沃爾巴克氏體幫助宿主合成維生素B。[38]

Remove ads

水平基因轉移與基因組學

沃爾巴克氏體的第一次基因組測序是對感染黑腹果蠅的菌株。[39]由基因研究所的喬納森·艾森與史考特·歐尼爾(Scott O'Neill)合作完成。第二例沃爾巴克氏體測序是對感染馬來絲蟲的菌株。[40]嗜鳳梨果蠅內寄生的沃爾巴克氏體的基因測序接近完成,其大的基因片段在其它7種果蠅體內均有發現。[41]

日本產業技術綜合研究所的深津武馬和東京大學的今藤夏子,在研究農業害蟲綠豆象和昆蟲寄生細菌沃爾巴克氏體的關係時發現,沃爾巴克氏體的基因存在於綠豆象的染色體中,而且沃爾巴克氏體的染色體結構沒有遭到破壞,也就是說,它的基因可以通過綠豆象這一更高級的動物遺傳下去。

在一項辨識原麗蠅屬物種的DNA條形碼項目中,發現幾個不同的形態種(morphospecies)具有相同的線粒體細胞色素C氧化酶亞基I基因序列,可能是沃爾巴克氏體在這幾個物種之間感染傳播造成的基因水平轉移。[42]這會造成錯誤的分子系統發生學推斷的支序分類結果。[43]

沃爾巴克氏體內也寄生了一種溫和的噬菌體稱作WO。[44]比較噬菌體WO基因序列提供了一些顯著的在沃爾巴克氏體宿主之間大規模基因水平遷移的例子。[45]這是第一個噬菌體造成的被寄生細菌的基因頻繁的水平遷移的例子。這可能會大大加快細菌的細胞間基因演化過程,過去典型認為細菌基因高度穩定甚至傾向於基因退化。

Remove ads

對人類的傳染病防治

除了昆蟲以外,沃爾巴克氏體還感染各種等足目、蜘蛛、蟎,許多種線蟲(一大類寄生蟲,包括引起人類的蟠尾絲蟲症 ("河盲症")、象皮病,引起犬類疾病的犬心絲蟲等)。不僅是導致這些疾病的絲蟲會被沃爾巴克氏體感染,而且沃爾巴克氏體在這些疾病中扮演了不尋常角色。許多寄生絲蟲的致病性源自沃爾克氏體的宿主免疫相應。使用多西環素殺死蟠尾絲蟲體內的沃爾巴克氏體,常導致絲蟲死亡或不育。[46]因此,現在對蟠尾絲蟲症的臨床用藥使用抗生素多西環素殺死絲蟲體內的內共生的沃爾巴克氏體,代替以伊維菌素這種對人體毒副作用更大的抗絲蟲藥。[47]

沃爾巴克氏體可用作病媒控制。如對蚊子群體。[48][49]這是由於沃爾巴克氏體獨特的「細胞質不兼容」特性,這會驅動宿主群體的基因擴散。群體遺傳學的計算模型預計,在天然群體中引入沃爾巴克氏體將降低病源傳播,降低整體的疾病負擔。[50]例如,沃爾巴克氏體可以控制登革熱與瘧疾,這是通過去除更老的包含了更多病源的昆蟲,推動倖存者生下更多年輕的昆蟲減緩了抵抗演化的選擇壓力。[51][52]沃爾巴克氏體菌株wAllbB與wMelPop能降低埃及伊蚊的登革熱傳播,wMel菌株對白紋伊蚊[53]與埃及伊蚊也有類似效果。[54]此外,沃爾巴克氏體的Wmel菌株被證實對限制基孔肯雅症的病毒在埃及伊蚊體內複製有效,比較於未被沃爾巴克氏體感染的蚊子,顯著降低了基孔肯雅症感染與傳播。類似現象也發現適用黃熱病毒。[55]

2014年,中山大學-密歇根州立大學熱帶病蟲媒控制聯合研究中心奚志勇教授團隊、中國疾病預防控制中心、廣州市疾病預防控制中心合作,從果蠅、伊蚊和庫蚊體內提取沃爾巴克氏體並成功將其導入到登革熱媒介白紋伊蚊體內,建立了穩定的攜帶新型沃爾巴克氏體的蚊株。攜帶沃爾巴克氏體的雄蚊與非攜帶沃爾巴克氏體雌蚊交配所產的卵不能發育。通過大量釋放攜帶沃爾巴克氏體的雄蚊,可以使蚊子種群數量降低至不足以引起登革熱流行。這種過程被稱為種群控制。攜帶沃爾巴克氏體的雌蚊無論與哪種雄蚊交配,都能生下攜帶沃爾巴克氏體的子代。隨着蚊子一代代地繁殖,若干代後,整個種群都會攜帶這種共生菌,蚊子世世代代都失去了傳播登革病毒的能力。這種過程就是種群替代。項目已通過中國國內權威專家組的生物安全評估,獲得了中國農業部的現場測試許可證。[56]2015年,該項目組在廣州市南沙區一個孤立的有居民島嶼上釋放了50萬隻感染了沃爾巴克氏體的雄蚊的試驗。[57]

另一項對西尼羅河病毒研究,在來源於埃及伊蚊細胞的細胞系Aag2感染沃爾巴克氏體後,病毒RNA複製增強了但分泌病毒被顯著抑制。還發現感染了wMelPop菌株的蚊子的抗病毒效果:病毒複製被抑制。[58]

但是,用沃爾巴克氏體降低病源傳播的研究比較謹慎。最近一項研究發現在跗斑庫蚊體內的wAlbB菌株改進了西尼羅河病毒的生存。 wAlbB抑制了抗病毒Toll免疫路徑的REL1活化子。如果把感染了wAlbB菌株的蚊子大規模釋放入自然群體,將是第一種很大增強了蟲媒人類傳染病。[59]。但主流學術界認為,需避免過度解讀以上研究結果,因為它很有可能是一個實驗室條件下人為產生的一個結果(artifact)。因為該研究所用的是一個短暫攜帶沃爾巴克氏體的蚊子系統,在該系統中,沃爾巴克氏體並沒有與蚊子形成穩定的共生,以至於沃爾巴克氏體只能存在當代的體細胞組織(somatic tissue),不能經卵傳遞到下一代。也就是,在該系統中,沃爾巴克氏體與蚊宿主的相互作用更像一個病原體。而在所有的應用研究中, 沃爾巴克氏體都是與蚊子形成了穩定共生的關係,可從母親傳遞給子子代代。而在所有穩定共生的系統中,沃爾巴克氏體從未發現會增加病毒的複製。

有解釋熱舞內沃爾巴克氏體導致了活性氧類(ROS)相關的錯誤:語言代碼「Toll (gene family)」不存在通路的活化。該通路是活化抗微生物的肽, 防禦素, 蛾血素所必需的,可以抑制登革熱傳播。[60]斯氏按蚊感染了wAlbB菌株的沃爾巴克氏體後,阻礙了惡性瘧原蟲的生命周期,有助於控制瘧疾傳播。[61]

參見

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads