热门问题

时间线

聊天

视角

熱帶氣旋與氣候變化

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

熱帶氣旋與氣候變化(英語:Tropical cyclones and climate change)之間的關聯是後者可通過多種方式影響前者,例如雨勢和風速受到強化,另外是總體發生頻率雖然降低,但強烈風暴的頻率會增加,以及氣旋達到最大強度的範圍往極地延伸,均可能是人類所導致氣候變化的後果。[1]熱帶氣旋使用溫暖、潮濕的空氣作為能源(或稱「燃料」)。隨着氣候變化導致海洋熱含量升高,這種燃料的可用量仍將持續增加。[2]

全球於1979年至2017年之間,出現薩菲爾-辛普森颶風風力等級3級及以上熱帶氣旋的比例有所增加。此一趨勢在北大西洋和南印度洋最為明顯。在北太平洋,熱帶氣旋一直向極地較冷的水域移動,而其在此期間的強度並未增加。[3]在氣溫升高2°C (3.6°F)的情景下,預計將有更大比例 (+13%) 的熱帶氣旋會達到4級和5級的強度。[1]於2019年進行的一項研究,顯示氣候變化一直有推動大西洋盆地(即整體大西洋)熱帶氣旋迅速增強的趨勢。這類快速增強的氣旋很難預測,因而會給沿海社區增添額外的風險。[4]

較溫暖的空氣可容納更多的水蒸氣:根據克勞修斯-克拉佩龍方程,每升溫1°C (1.8°F),大氣中的水蒸氣就可增加約7%。[5][6]一篇於2019年發表的審查性論文,其中評估的所有電腦模型都顯示未來降雨率會增加。[1]海平面上升將會提升風暴潮的強度。[7][8]由於熱帶氣旋發生變化,極端波濤將會增加,而進一步加劇風暴潮對沿海社區的危害。 [9]由於全球變暖,洪水、風暴潮和陸地洪水(河流造成)的複合效應預計將因此增加。[8]

目前對氣候變化將如何影響熱帶氣旋的整體頻率尚未產生共識。[1]大多數氣候模型顯示未來的發生頻率將會下降。[9]例如在2020年發表的一篇論文,它將9個高解像度氣候模型加以比較,發現南印度洋和南半球的氣旋發生頻率將會大幅下降,而對北半球的預測發生頻率則有混合的結果。[10]而觀測的結果顯示全球熱帶氣旋的總體頻率變化不大,[11]北大西洋和中太平洋的頻率有所增加,而南印度洋和北太平洋西部的頻率是顯著減少。[12]熱帶氣旋發生最大強度的緯度已向極地延伸,此可能與氣候變化有關。[13]在北太平洋,氣旋也可能會向東延伸。[7]於1949年至2016年期間的熱帶氣旋移動速度有所放緩。目前還不清楚有多少程度可歸因於氣候變化:並非全部氣候模型均顯示有這一特性。[9]

Remove ads

背景

熱帶氣旋是種快速旋轉的風暴系統,特徵是有個低壓中心、封閉的低層大氣環流、強風和螺旋排列的雷暴(產生大雨,或是大風)。每年這些氣旋的大部分會在全球7個熱帶氣旋盆地之一形成,全球有各種氣象服務和預警中心予以監測。

決定熱帶氣旋活動的因素相對較易理解:溫暖的海平面溫度和不穩定及潮濕的對流層中部有利於熱帶氣旋形成,而垂直風切則有抑制它們的作用。這些因素都會因氣候變化影響而發生變化,但尚不清楚是哪一種因素佔主導地位。 [14]

熱帶氣旋在大西洋和東北太平洋被稱為颶風,在西北太平洋被稱為颱風,在南太平洋或印度洋被稱為氣旋。[15]基本上它們都是同一種風暴。

數據與模型

利用地球同步衛星的可見光及紅外線衛星雲圖作分析的德沃夏克分析法是估計全球熱帶氣旋強度的主要技術。[16]

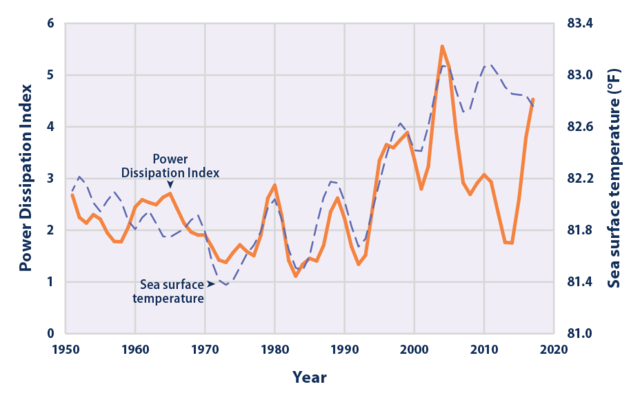

熱帶氣旋的潛在強度 (PI,參見最大潛在強度) 可根據觀測數據計算而得,這些數據主要來自垂直剖面中的溫度、濕度和海平面溫度 (SST) 。對流可用位能 (CAPE) 是根據1958年至1997年佈置在部分熱帶地區的無線電探空儀站取得的資料計算而來,但數據品質被認為較差。颶風能量逸散指數(Power Dissipation Index ,PDI)代表北大西洋和北太平洋西部的總功率逸散,與熱帶海平面溫有密切關係。[17]目前有多種熱帶氣旋等級來為這類氣旋作分類。

科學家自1970年左右開始使用人造氣象衛星觀測之後,認為風暴與海平面溫度之間具有密切的聯繫。人們一致認為在遙遠的過去也存有活躍的風暴期,但與海平面溫度相關的能量逸散指數並不如今日高。[17]古風暴學是利用地質代理(洪水沉積物)或歷史文獻記錄(例如沉船或樹木年輪異常數值)來研究過去熱帶氣旋活動的科學。截至2019年,古氣候研究尚未能找到足夠一致,以為更廣泛區域提供證據的結論,但這門學問確實已為某些特定地點提供一些有用的信息。[18]

透過電腦氣候模型模擬,可用於預測未來氣旋活動的變化。較低解像度的氣候模型無法直接表達對流,而是使用參數化來模擬較小規模的過程,此對熱帶氣旋建模而言有其困難,因為對流是熱帶氣旋物理學的重要組成元素。

更高解像度的全球和區域氣候模型的運行需要更強大的電腦運算能力,否則很難足夠模擬熱帶氣旋以產生詳實的分析。但隨着技術進步,氣候模型對熱帶氣旋頻率和強度的模擬能力已被提高。[19][20]

科學家在建模時遭遇的一項挑戰是要確定最近的熱帶氣旋變化是否與人類產生的強迫有關,或是此類變化仍在自然現象的範圍內。[21]當以較長的時間解像度檢查熱帶氣旋時,這一點就可凸顯。一項研究發現在進行為期長達一世紀的預測中,澳大利亞東海岸的熱帶風暴頻率呈降低趨勢。 [22]

熱帶氣旋的變化

氣候變化能以多種方式影響熱帶氣旋:人類引起的氣候變化的可能後果包括降雨和風速的增強、總體發生頻率降低、強風暴頻率增加,以及氣旋達到最大強度的區域向極地延伸。[23]

較溫暖的空氣可容納更多的水蒸氣:理論最大水蒸氣含量可由克勞修斯-克拉佩龍方程計算出 - 氣溫每升高1°C,大氣中的水蒸氣可增加約7%。[5][6]於2019年發表的一篇評論中顯示所有審查的模型都顯示未來降雨率(即每小時的降雨量)將會增加。[23]世界氣象組織在2017年表示當年隨同威力強大的颶風哈維的降雨量很可能是因氣候變化而大幅增強。[24][25]

跟隨熱帶氣旋降雨所涵蓋的面積(相對於降雨率)主要由環境海平面溫度所控制(相較平均海平面溫度,稱為相對海平面溫度)。隨着相對海平溫度增加,降雨涵蓋面積將會擴大,與暴風涵蓋區域的擴大有關聯。最大的熱帶氣旋出現在西太平洋北部熱帶地區,那裏存在最大的相對海平面溫度和對流層中相對濕度。假設海洋整體溫度均勻上升,氣候變暖較不大可能影響到降雨的涵蓋區域。[26]

熱帶氣旋使用溫暖、潮濕的空氣作為能源(「燃料」)。氣候變化導致海洋熱含量升高,這種燃料的可用量因而增加。[28]於2012年發表的一項研究報告,顯示海平面溫度可用作衡量熱帶氣旋潛在強度 (PI) 的指標,因為氣旋對海洋盆地的海水溫度很敏感。[29]全球於1979年至2017年期間的薩菲爾-辛普森颶風風力等級中3級及以上熱帶氣旋(風速超過178公里/小時)的比例有所增加。這一趨勢在北大西洋和南印度洋最為明顯。熱帶氣旋在北太平洋一直朝極地移動,抵達較冷的水域,在此期間的強度並未增加。[30]當升溫達到2°C的程度,預計將有更大比例 (+13%) 的熱帶氣旋會達到4級和5級強度。[23]一項針對2020年發生,至少是熱帶風暴級強風(風速>18米/秒(m/s) )的研究,得到的結論是人類引起的氣候變化,讓連續下3小時的強降雨比率增加10%,連續3天強降雨量增加5%,而對具有颶風級強風(風速>33 m/s)的研究,數字則各增加11%和8%。[31] 氣候變化很可能是觀察到推動大西洋盆地熱帶氣旋快速增強趨勢的因素,增強的風暴比例於1982年至2009年期間幾乎增加一倍。[32][33]快速增強的氣旋很難預測,因而給沿海社區增加額外的風險。[34]風暴登陸後,其衰減速度也開始減慢,但會威脅到較過往更為深入的內陸地帶。 [35]2020年大西洋颶風季中的颶風生成異常活躍,打破頻率和強度的多項記錄。[36]

颶風風力等級 4-5

颶風風力等級 1-3

熱帶風暴(或稱熱帶低氣壓)

Remove ads

關於氣候變化將如何影響熱帶氣旋的總體頻率,目前科學界尚未有共識。[23]大多數氣候模型預測未來的發生頻率將會下降。[18]例如在2020年發表的一篇論文,它將9個高解像度氣候模型加以比較,發現南印度洋和南半球的氣旋發生頻率將大幅下降,而對北半球的預測則有混合的結果。[37]但根據觀測的結果,則顯示過往全球熱帶氣旋的總體頻率變化不大。[38]

於2015年發表的一項研究報告的結論是當氣候涼爽時會有更多熱帶氣旋,且海面溫度低於26°C時就有可能形成熱帶氣旋。[39][40]隨着海平面溫度升高,特別是在南半球,加上大氣中二氧化碳濃度增加,未來熱帶氣旋頻率可能因而會減少。[29][41]

研究人員Murakami等人(Murakami et al.)根據在2015年東太平洋和中太平洋颶風季節出現創紀錄數量的熱帶氣旋和同時發生的三場4級颶風,而得到結論 - 溫室氣體強迫把副熱帶太平洋變暖增強,將會增加該地區生成極端活躍熱帶氣旋的頻率。[42]

熱帶氣旋出現最大強度的緯度已推往極地方向,可能與氣候變化有關聯。[43]在北太平洋也出現強度向東擴張的現象。[44]於1949年至2016年期間,熱帶氣旋移動速度有所放緩。目前還不清楚有多大程度可歸因於氣候變化:並非全部氣候模型均顯示有這一特性。[18]

進一步的海平面上升將會升高風暴潮水平。[44][45]由於熱帶氣旋變化,極端浪濤可能會因而增加,而進一步加劇風暴潮對沿海社區的危害。[18]美國大西洋沿岸於1923年至2008年期間的風暴潮事件呈現增長趨勢。[46]於2017年所做的一項研究,着眼於洪水、風暴潮和陸地洪水(河流)的複合影響,並預測此種影響將會增加。[45][47]但科學家仍不確定最近風暴潮的增加是否是由於人為氣候變化所導致。[48]

不同海洋盆地的熱帶氣旋

分別在2008年和2016年進行對大西洋颶風季節的研究,認為季節時間可能會變長,特別是在北緯30°以南和西經75°以東的區域,或者更多在季節早期和晚期出現風暴的趨勢,與海平面溫度升高有關聯。但仍有很高的不確定性,其中有項研究沒並未發現有此趨勢,而另一項研究則得到混合的結果。[49]

於2011年所做的一項研究將北大西洋強烈颶風活動的增加與非洲東向氣流的對流活動北移和放大作聯繫。[50]除氣旋強度外,規模和移動速度也證明是颶風於行進路線中造成影響的重要因素。 於2014年所做的一項研究,調查非洲東向氣流對溫室氣體高排放情景的響應,發現非洲熱帶鋒(Intertropical Front of Africa)沿線區域溫度梯度、輻合和抬升增加,導致非洲東風加強,而影響西非和大西洋盆地的氣候。[51]

於2017年所做的一項研究,結論是2015年高度活躍的颶風季節不能僅歸因於強烈的聖嬰現象。而亞熱帶變暖也是一重要因素,亞熱帶變暖是氣候變化導致的一個更常見的特徵。 [42]於2019年所做的一項研究,發現與氣候變化相關的海洋蒸發量增加以及大氣容納水蒸氣的能力增強,已造成2005年颶風卡崔娜、、颶風艾瑪(2005年)和颶風瑪莉亞(2017年)的降雨量增加4%至9%。預測未來的增幅會高達30%。[52]

於2018年所做的一項研究,發現自1900年以來,登陸美國大陸的颶風在頻率和強度上並無顯著的趨勢。而由於沿海人口和地區財富的增長是觀察到的颶風相關損害增加的最大驅動因素。[53]

根據日本和夏威夷記錄所做的研究顯示自1977年以來,西北太平洋的颱風平均增強12-15%。在某些地區觀測到的最強颱風增加一倍或兩倍,某些颱風登陸的強度尤其明顯。這類上升的風暴強度影響到位於中國、日本、韓國和菲律賓沿海地區的人口,被認為是因為海水變暖所致。研究報告撰寫者指出目前尚不清楚全球變暖對海水變暖的影響程度,但觀察結果與聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)對海平面溫度變暖的預測一致。[54]中國及其周邊地區風垂直風切呈減弱趨勢,為產生強熱帶氣旋創造更加有利的條件。這主要是由於全球變暖導致東亞夏季季風減弱後的結果。[55]

風險管理與調適行動

熱帶風暴的增加存在多種風險,例如可能直接或間接造成人員傷害或死亡。[56]管理此類風險最有效的策略是開發早期預警系統。[57]降低洪水風險的另一項政策是在內陸地區從事林地復育,以穩固社區的土壤並減少海岸洪水。[58]同時建議將當地學校、教堂和其他社區基礎設施作為永久的颶風避難場所。 [58]但專注於將資源用於救濟受到影響的人,有轉移建立長期解決方案注意力的風險。這種情況在低收入社區和國家 - 身為當前熱帶氣旋的受害者 - 尤為明顯。[58]

目前已制定有具體的國家和超國家決定,並付諸實施中。太平洋地區韌性發展框架(Framework for Resilient Development in the Pacific,FRDP)是為加強和更好協調該地區國家和社區之間的災害應對和氣候變化調適行動。依據相似的做法,位於南太平洋的東加和庫克群島等國家制定有氣候變化和災害風險管理聯合國家行動計劃(Joint National Action Plan on Climate Change and Disaster Risk Management,JNAP),以協調和執行應對上升氣候變化風險的措施。[58][59]這些國家已確定本國最脆弱地區所在,制定國家和超國家政策,並提出實現這些目標的具體做法與時間表。 [59]行動中包括林地復育、修建堤壩和水壩、建立預警系統、強化現有通訊基礎設施、尋找新的淡水來源、促進和補貼再生能源的使用、改進灌溉技術以倡導永續農業、增加永續性教育工作,以及在國際上推動更多使用再生能源。[59]

美國已採取多項措施來加強應對增強的颶風威脅,例如設置當地緊急避難所、構築沙丘和堤壩以及進行林地復育。[61]雖然建模預測的能力已加強,但財產損失仍急劇增加。[62]於1968年制定的國家洪水保險計劃反而激勵人們在洪水易發地區重建房屋,而減弱人們為颶風和海平面上升作調適的效果。[63]由於風切和風暴潮,會有更多結構薄弱的建築物遭受損毀。使用氣候模型進行評估有助於確定颶風多發地區中住宅建築的結構是否足夠抵禦災變。[64]

一些生態系統(例如草沼、紅樹林和珊瑚礁)是天然屏障,可減緩海岸侵蝕及風暴潮及颶風造成的風害。[65][66]這些自然棲息地因可同時充當碳匯並支持區域內的生物多樣性,會更具成本效益。[66][67]雖然有大量證據顯示自然棲息地是抵禦熱帶氣旋更有利的屏障,但建構人造防禦設施往往是政府機構和決策者主要採用的解決方案。 [68]一項於2015年發表的研究,評估於德克薩斯州弗里波特採自然、工程以及兩者混合的緩解熱帶氣旋風險措施可行性,結論是將自然生態系統納入計劃,可降低洪水高度,並降低未來建設防禦設施的成本。[68]

媒體與公眾認知

21世紀初發生的大西洋颶風(例如2005年颶風卡崔娜、颶風威瑪(2005年)和颶風珊迪(2012年)),其造成的破壞引發新聞媒體和廣大公眾對氣候變化和颶風主題的高漲興趣,因而擔憂全球氣候變化所產生的不利影響。於2005年和2017年,對受颶風影響的人口進行的相關民意調查,2005年的結論是有39%的美國人認為氣候變化加劇颶風的強度,而到2017年9月,此一比例上升至55% 。[69]

發生於2016年的強烈颱風莫蘭蒂過後,中國的風險認知並未增加,但在個人和社區應對氣候變化行動的支持方面則有明顯增加。[70]經歷過颱風的台灣人們並未對氣候變化展現出更多的焦慮,但調查確實發現在對颱風的焦慮和對氣候變化的焦慮之間存有正相關關係。[71]

參見

- 大西洋颶風再分析計劃

- 氣候變化對海洋的影響

- 熱帶氣旋的影響

- 五級大西洋颶風列表

- 五級太平洋颶風列表

- 最強烈熱帶氣旋列表

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads