热门问题

时间线

聊天

视角

祭壇畫

祭坛之后方高处所置之图画或雕刻 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

祭壇畫(英語:Altarpiece)是基督教教堂里祭壇後方高處放置的宗教主題的圖畫或包括浮雕在內的雕塑[1]。雖然這個詞最常用於指代單件藝術品,但也可用於指代祭壇後面包含精緻畫框的整套作品,也稱為祭壇背板。祭壇畫是基督教藝術在中世紀晚期到巴洛克繪畫時期最重要的組成部分之一。[2]

祭壇畫作為畫作出現時,通常是經裝裱的木板畫或油畫。在中世紀時,它們通常是這類這類媒介中尺寸最大的一類。大型彩繪祭壇畫結構複雜,尤其是帶鉸鏈側翼的有翼祭壇畫,側翼背面畫有不同的彩繪圖像,而且可以摺疊起來遮蓋住中心主畫。側翼摺疊起來的狀態是祭壇畫置於教堂中時的常態,只有在禮拜日和瞻禮日時會打開側翼呈現出主畫[1]。在平時,遊客可以向教堂司事付費觀看主畫。

帶有許多小畫框的祭壇畫被稱為多聯畫:三聯畫有一塊主畫和兩塊側畫;雙聯畫只有兩塊大小相同的畫,通常供個人隨身攜帶。祭壇座畫(英語:predella)是主畫框下方祭壇座上一排小得多的場景畫,展示與主畫相關的敍事場景。它們只有在近距離才能看清,但祭壇座提供的額外高度使得會眾能夠清楚地看到上方的主畫,並且使得側翼的開合不對祭壇上的其他物品造成干擾。[1]

如今許多祭壇畫已被移出教堂,並且常常被從精心雕刻的畫框中取出,用更簡單畫框在博物館和其他地方展出。

Remove ads

歷史

在大型教堂被開始廣泛建造的最初幾個世紀裏,祭壇在聖所中的位置往往比中世紀晚期更靠近會眾。這種布局下,大型祭壇畫會擋住主教的寶座和其他主禮者的視線,因此裝飾被集中在其他地方,例如堂幔、祭壇正面或周圍的牆壁上。[3]

祭壇畫的使用似乎始於11世紀,但可能也有少數更早的例外。關於推動祭壇畫發展的原因和動力,學界尚未達成共識。在祭壇畫出現之前,已有將裝飾精美的聖徒遺骨匣安放在祭壇上或祭壇後方,以及用雕塑或紡織品裝飾祭壇正面的傳統[4]。在羅曼時期,繪於木板上的祭壇帷座成為繪畫作品的常見載體。此類作品存世很少,僅有加泰羅尼亞地區的小教堂保存了數件,另有一些藏於巴塞隆拿的加泰羅尼亞國家藝術博物館。祭壇畫的發展可能始於緊貼牆壁的側堂祭壇,而非獨立存在的主祭壇[3]。

許多早期的祭壇畫都是相對簡單的矩形構圖,中間有一個主要人物,例如聖母瑪麗或基督,周圍排列着成排的聖徒。位於威尼斯的由金屬和琺瑯製成的《黃金屏》(意大利語:Pala d'Oro)祭壇畫就是這類早期祭壇畫的一個精美範例。它是在12世紀由一件更早的祭壇座擴建而成的[3]。這些早期祭壇畫的問世與發展,標誌着基督教藝術史以及基督教宗教實踐中的一個重要轉折。它之所以能被稱作「重要發展」,是因為它影響了「基督教聖像的性質與功能……獨立的聖像如今在基督教崇拜的核心位置確立了正當地位」。[4]

Remove ads

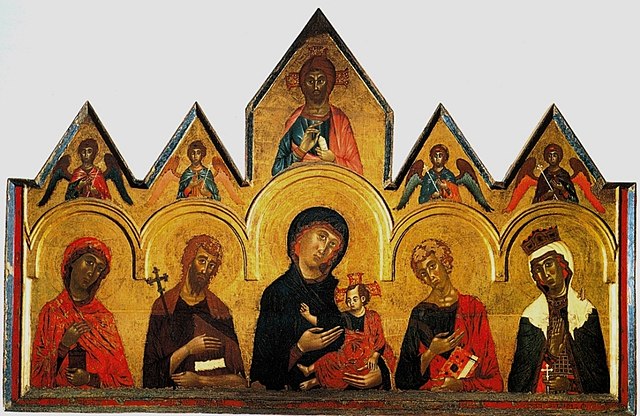

木板祭壇畫於13世紀在意大利興起,直至文藝復興時期一直是尺寸最大且最重要的木板繪畫類型。在13世紀的意大利,壁畫形式的祭壇畫並不罕見,祭壇後方的壁畫為禮拜儀式提供了視覺上的補充。1204年君士坦丁堡陷落後,大量來自拜占庭的聖像畫流入西歐,並對祭壇畫產生了重要的影響。在此期間,祭壇畫邊框上開始偶爾裝飾有浮雕結構或山形頂結構,目的是為祭壇畫的各個部分提供一個框架。維戈羅索·達·錫耶納在1291年創作的的祭壇畫(如圖)即為一例。這種對祭壇畫結構的處理方式最終為14世紀多聯畫的出現奠定了基礎。新興的多聯畫中的雕刻元素常常從哥德式建築中汲取靈感。在意大利,這些雕刻通常是木製加以彩繪,而在北歐通常為石質。

14世紀初,有翼祭壇畫在德國、低地國家、斯堪的納維亞半島、波羅的海地區以及東歐的天主教地區出現,隨後傳播到了法國。[3][4][5]這類祭壇畫的雙翼鉸接在中心板上,正反兩側均繪有畫面,可以通過打開或關閉雙翼的方式來改變畫面的主要內容,以滿足禮拜儀式的要求。最早的一類往往在內側面板上展示雕塑(打開時展示),在外側面板上展示繪畫(關閉時展示)[4]。隨着有翼祭壇畫的出現,畫上描繪的內容也發生了變化。祭壇畫不再以單一的聖人為中心,而是開始描繪與救贖概念相關的更為複雜的故事。

隨着中世紀的發展,祭壇畫的委託日益頻繁。在北歐,呂貝克以及後來的安特衛普逐漸發展成為名副其實的祭壇畫生產和出口中心,產品遠銷斯堪的納維亞、西班牙和法國北部[5]。到了15世紀,祭壇畫的委託定製者不再僅限於教堂,還包括個人、家族、行會以及宗教兄弟會。在這一時期,早期尼德蘭繪畫在低地國家的誕生;自此,木板繪畫成為該地區祭壇畫的主流。在德國,人們則往往更偏愛木雕祭壇畫,例如克拉科夫的維特·施托斯祭壇畫(1489年完成);在英格蘭,使用諾丁漢雪花石膏生產相對廉價成套祭壇畫組件逐漸形成產業。這些生產出的組件中許多用於出口,並在目的地另行安裝邊框。

在英國和法國,石質祭壇台廣為流行。在意大利,石質祭壇台和木製多聯畫都很常見,它們都有獨立的彩繪面板,並常常帶有複雜的、建築式樣的框架組合。這種風格在威尼斯和博洛尼亞尤為常見。在西班牙,祭壇裝飾則以高度獨創的風格發展成規模宏大、受建築影響的大型祭壇屏,其高度有時甚至與所在教堂等高。[3][4]

Remove ads

15世紀,意大利的祭壇畫構圖進一步發展:多聯畫逐漸讓位於單幅木板畫。一種名為「聖談」的構圖形式應運而生。這類畫作通常以聖母子為中心,兩側簇擁着一組聖徒,分別代表教堂、城市、宗教修會或贊助人的守護聖徒。畫中人物的姿態日益趨於自然隨意。其中一些作品最初可能陳設於贊助人家中,後來才作為紀念遺贈給教堂。這些「聖談」畫作的整體組成部分(聖母子及聖徒)與許多分格祭壇畫相同,但將整個敍事內容放在同一格畫面中。

其他類型的意大利祭壇畫構圖也朝着單一大型場景的方向發展,這種形式有時被稱為「帕拉」(意大利語:pala,直譯:「畫板」)[1],並且常常省去了祭壇座畫。描繪主要人物生平事跡的敍事性場景日益流行,取代了靜態人物群像;這種形式在接下來的幾個世紀裏成為大型祭壇畫的主導風格。這類畫作原本多為橫向(「風景式」)構圖,後來則越來越多地採用縱向(「肖像式」)構圖。有些作品高達4米,並聚焦於單個戲劇性情節。如此高大的尺寸通常需要一種包含「空中群像」(意大利語:in aria)的構圖來填充畫面的上部空間,例如拉斐爾的《耶穌顯聖容》;與之形成對比的是塞巴斯蒂亞諾·德爾·皮翁博的《拉撒路的復活》,構圖上二者高度相似,但皮翁博的作品卻僅以風景元素填充頂部。

在意大利文藝復興時期,獨立的雕塑和雕塑群也開始作為祭壇畫出現。最著名的例子是米開朗基羅的《哀悼基督》,它最初被放置在舊聖彼得大教堂的側面小禮拜堂中作為祭壇畫。[3]

馬丁·路德領導的宗教改革初期,路德宗仍然持續創作了一些反映其教義的新祭壇畫,有時甚至在其雕像中採用路德宗領袖的肖像。在馬丁·路德的帶領下,路德宗委託製作了包括《最後的晚餐》在內的祭壇畫。[6]另一幅《施內貝格祭壇畫》作為路德宗的神聖藝術被安置在聖沃爾夫岡教堂的主祭壇上,反映了「十五世紀和十六世紀初北方藝術的虔敬形式」。[7]《施內貝格祭壇畫》(1539年),連同《維滕貝格祭壇畫》(1547年)和《威瑪祭壇畫》(1555年),其圖像學核心都圍繞基督展開。這些祭壇畫「強化了新教會的核心教義,並有助於鞏固一種教派身份認同感」。[8]僅在德國東部地區,路德宗的贊助人就委託了三十座新祭壇畫。大多數宗教改革前的祭壇畫在路德宗教堂中得以保留,因為信徒們認為「祭壇仍然是一個特別神聖的地方,應相應地加以裝飾」。[9]

與此相反,歸正宗反對包括祭壇畫在內的所有大型公共宗教圖像。大約到1560年,歸正宗就已經基本停止委託製作新的祭壇畫。[10]局部爆發的聖像破壞運動導致許多祭壇畫被毀。[11]例如在1533年安特衛普大教堂被焚毀時,就有五十多座祭壇畫遭到破壞。[5]但是歸正宗的破壞活動反倒刺激了歐洲的天主教創作出更多、更大的祭壇畫。提香就創作了一系列帶有非常宏大單幅場景的祭壇畫。其中最具影響力的作品包括在弗拉里教堂《聖母升天》、《佩薩羅聖母》以及現已失存的《聖彼得殉教》。

無論是路德宗還是歸正宗的宗教改革都將福音視為基督教世界的核心。因此,新教祭壇畫上常常繪有聖經經文段落。隨着時間的推移,新教思想催生出了「講壇祭壇」(德語:Kanzelaltar)的概念,它將祭壇畫與講道壇合二為一,使祭壇畫成為了「上帝之語」的現實依存。[10]

Remove ads

在巴洛克時期,布置在雕刻框架之中的單幅場景祭壇畫成為標準形式。這些祭壇畫通常沒有背面視圖,因為他們或固定在側祭壇的牆壁上,或是在主祭壇後方還有其他小禮拜堂的老教堂中作為主祭壇的背板出現。祭壇座畫和多翼畫變得罕見,不過魯本斯於1611年創作的《上十字架》仍保留了兩塊鉸鏈式側翼板,其背面繪有聖徒。這在中世紀教堂中算是一種相當保守的形式。

祭壇畫的尺寸和形狀日益受到教堂整體設計與裝飾的制約,藝術家必須使其作品與建築相協調。若資金充裕,巴洛克教堂在初建或翻新時會為同時主祭壇和側祭壇委託製作祭壇畫,從而使整體內部風格協調統一。中世紀教堂的祭壇畫大多則是不同委託人逐步添置的。

將繪畫與雕塑融為一體的雕塑祭壇畫變得更為普遍。雕塑家吉安·洛倫佐·貝尼尼為羅馬勝利之後聖母堂創作的《聖特蕾莎的狂喜》,以及他在奎琳崗聖安德肋堂為紀堯姆·庫爾圖瓦的畫作所設計的雕塑群組便是很好的例證。[3]這兩件作品本質上都是圓雕人物,而亞歷山德羅·阿爾加迪在聖彼得大教堂的作品《教宗良一世擊退阿提拉》則是一幅巨幅浮雕,呈現了包含超真人尺寸人物的完整場景。[1]德國的巴洛克和洛可可祭壇畫也復興了當地對雕塑的偏好,許多作品中用灰泥雕刻的人物形象蔓延覆蓋了整個教堂的上層區域。

Remove ads

儘管許多祭壇畫留存至今,但更大一部分已經散失。1520年時,僅在奧地利蒂羅爾州就有2000座帶翼祭壇畫;據學者們估計,在第二次世界大戰前,整個納粹德國領土上大約有3000座祭壇畫。許多祭壇畫在北歐的宗教改革期間被毀,或是在南歐的反宗教改革期間被巴洛克祭壇畫所取代,又或是在啟蒙運動時期被遺棄,抑或在19世紀被新哥德式祭壇畫替換。在歐洲德語區,僅存有一座為主教座堂的主祭壇製作的祭壇畫,位於瑞士聖母升天主教座堂。[5]在18世紀,像皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡創作的《聖奧古斯丁祭壇畫》一類的作品常常被拆解,其各部分被視為獨立的藝術品,致使這類祭壇畫的不同畫板如今分散在多個不同的藝術博物館中。雙面繪有圖像的側翼板則常被畫商或收藏家鋸開,以便獲得兩幅可懸掛的畫作。[12]

種類

除了在16世紀特倫托大公會議之後一些教會當局就祭壇畫的主題和風格制定過指導方針以外,天主教會從未強制要求布設祭壇畫,也從未規範它的使用。因此,祭壇畫的外形存在顯著差異。在路德宗看來,祭壇畫是「莊嚴而古老的,至少有1700年歷史,它召喚着人類最卓越的努力和最高的天賦」。[13]在丹麥國教會看來,祭壇畫的作用是「從視覺上強化對聖經中關於聖餐禮和基督徒團契故事的理解」。[14]祭壇畫與其他裝飾形式之間的界限有時可能並不清晰。祭壇畫大體上仍可分為兩種類型:一種是祭壇背屏(英語:reredos),即結構複雜的大型木製或石制祭壇裝飾;另一種是祭壇台(英語:retable),即帶有繪畫或浮雕面板的祭壇裝飾結構。祭壇台通常直接放置在祭壇上或祭壇後方的枱面上;而祭壇背屏則通常從地面向上延伸。[1]

較古老的祭壇台類型祭壇畫通常由兩塊或多塊獨立的木板組成,有時中間設有中世紀風格的帶框分隔。之後,彩繪畫面開始能夠隱藏起木板間的接縫,比如魯本斯的一些作品。它們也可能呈現彩繪或素色的浮雕或圓雕。根據面板數量,祭壇畫可分為雙聯畫、三聯畫或多聯畫。在13世紀,每塊面板上方通常飾有尖頂裝飾。到了文藝復興時期,單幅祭壇畫成為主流。在這兩種情況下,起支撐作用的祭壇座上也都繪有相關的補充性畫面。

於十三世紀初製成的《佩萊格里諾二世祭壇畫》是現存不多的一件有着大量鎏金銀質浮雕的祭壇畫。此類作品曾經可能更為常見,但後來大多因貴金屬材質而被熔毀。

根據15世紀的教會法規定,主祭壇的祭壇畫必須是獨立式的,且允許人們在後方通行;而側祭壇的祭壇畫則可以固定在後方牆壁上或直接繪在牆上。[15]如果祭壇在聖壇區獨立放置,那麼祭壇畫的兩面都可以有裝飾。屏風、祭壇台或祭壇背屏通常也都帶有裝飾。雕像群同樣可以放置在祭壇上。此外,一座教堂可以在小禮拜堂的側祭壇上安置多座祭壇畫。祭壇畫有時直接放置在祭壇本體上,有時則放置在祭壇前方。

更為小巧的可隨身攜帶的私人祭壇畫通常為富人在家中使用。中世紀時這類用象牙或其他材料雕刻的小巧奢華的雙聯畫或三聯畫頗為流行。

Remove ads

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads