热门问题

时间线

聊天

视角

第2號交響曲 (柴可夫斯基)

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

柴可夫斯基的C小調第2號交響曲(Op.17; TH 25; ČW 22)[註 1][1][2]創作於1872年7月至10月期間[3]。這是一部歡樂的交響曲,也是他早期交響作品中較著名的一部。這部交響曲首演時就獲得了成功,也贏得了強力集團的青睞。因為這部作品使用了三首烏克蘭民歌,而烏克蘭當時常被叫作「小俄羅斯」(俄語:Малороссийская,羅馬化:Malorossiyskaya),所以作曲家的朋友、俄國音樂評論家尼古拉·卡希金為這首交響曲起了「小俄羅斯」的名字。[註 2][4][5]

儘管取得了最初的成功,柴可夫斯基對這部交響曲並不滿意。他在1879至1880年間修改了對這部作品,大幅改寫了第一樂章,並縮短了終樂章。今天通常演奏的即是這一版本,但是也有人支持原版(包括作曲家的朋友謝爾蓋·塔涅耶夫)。[6]:259-260

Remove ads

概況

1872年夏,柴可夫斯基來到烏克蘭的卡緬卡(或按烏克蘭語譯:卡姆揚卡)度假——這是他的妹妹亞歷山德拉·達維多娃家居住的地方,第2號交響曲主要在這寫成。

達維多娃一家成為了柴可夫斯基最喜愛的處所。[8]亞歷山德拉甚至攛掇柴可夫斯基把卡緬卡當成第二個家。對這個莊園的喜愛之情使他在寫交響樂時使用了當地的歌曲。[9]在致其弟莫德斯特信中,他不無開玩笑地表示,終曲真正的功勞應該歸於「這部作品的真正作者——彼得·格拉西莫維奇」。[10]格拉西莫維奇是達維多夫家的老管家,據說,本作品創作期間,他向柴可夫斯基演唱了民歌《鶴》,啟發柴氏將之入作。[11][12]

柴可夫斯基早期也有使用民謠,如風暴序曲(Op.71)和聖彼得堡時期的早期作品。但現在,他想把民謠用作有效的交響曲材料。[7]這方面,柴可夫斯基受了葛令卡《卡瑪林斯卡亞》的很大影響。柴可夫斯基堅信,《卡馬林斯卡亞》是整個俄羅斯交響樂流派的核心,正如他在1888年6月27日的日記中所寫的:

《卡馬林斯卡亞》表現了同樣(不次於《伊凡·蘇薩寧》)的非凡的天才。此公絲毫未打算寫什麼超越消滅小品任務的東西,他給了我們一件小型作品,其中每一小節都顯示了強大的功力。從那時起過去了將近五十年,俄羅斯交響樂作品寫出了許多,可以說有了一個真正的俄羅斯交響樂派,又怎樣呢?就像整棵橡樹的存在一樣,整個俄羅斯交響樂派都在《卡馬林斯卡亞》之中。[13]

在《卡瑪林斯卡亞》中,葛令卡採用了民歌的原則,讓音樂結構圍繞不變的主題材料展開,[6]:423-424他對圍繞這些歌曲的背景材料的變奏——音色、和音配置、對位——使歌曲不僅僅是歌曲本身,這樣,他保留了舞蹈的原始特徵的同時,用管弦樂處理的創造性變奏來補充。[14]:28

一般來說,西方音樂中的主題相互作用,對比,變化,從而發展為一個有機的作品。隨着對話越來越複雜,張力不斷增強,最終推向一個高潮的解決。《卡馬林斯卡亞》並沒有遵循這種模式——它也不可能,第二首民歌的固定低音旋律使得任何動機的發展都會扭曲作品的性格。[14]:28儘管背景不斷變化,音樂卻是一直在重複,而由於缺乏主題的發展,音樂止步不前。這不是《卡馬林斯卡亞》獨有的問題,俄羅斯音樂(尤其是俄羅斯民間音樂),頑固地抗拒着西方的原則——這些柴可夫斯基在聖彼得堡學到的原則。[6]:423-424這可能是為什麼他的老師魯賓斯坦認為,除非用於民間色彩的音樂,民歌不是可行的音樂材料。

但《卡馬林斯卡亞》給柴可夫斯基提供了一個可行的例子——民歌在交響樂結構中,使用各種和音與對位的組合。它還提供了一個藍圖,說明這種結構如何發揮作用,同時避免潛在的惰性或過度重複。與葛令卡或穆索爾斯基相比,由於他的作曲訓練,柴可夫斯基可以在更大的時間範圍內更紮實地構建第二號交響曲的終曲。[6]:269然而,如果沒有《卡瑪琳斯卡亞》,柴可夫斯基就沒有構建這個終曲的根基。[6]:267

1873年1月7日,在林姆斯基-高沙可夫的家中,柴可夫斯基演奏了終曲。他在給莫德斯特的信中這樣寫道:「整個在場的人差點沒歡天喜地地把我撕成碎片——里姆斯卡婭-科薩科娃夫人含着眼淚懇求我讓她改編成四手聯彈。」[6]:255

1873年2月7日(儒略曆1月26日),整部作品的首演在莫斯科進行,由尼古拉·魯賓斯坦指揮。在次日向音樂批評家斯塔索夫的信中,柴可夫斯基說這部作品「獲得了巨大成功,以至於魯賓斯坦想再次演奏它以應公眾的要求。」[6]:256[15][16]此外,柴可夫斯基曾寫信向父親表示:「我真高興這個作品成功了,也獲得了不錯的報酬。」[註 3][17]

接下來幾次表演也獲得了成功,評論界的反應與公眾的一樣熱烈。斯塔索夫認為,「在色彩、結構和幽默方面」,這部作品是整個俄羅斯學派一部最重要的創作之一。赫爾曼·拉羅什專門從聖彼得堡趕來參加音樂會,他在2月1日的《莫斯科報》上寫道:"我很久沒有遇到過主題思想發展如此有力,對比度如此強烈的一部藝術上周全的作品。

3月7日,愛德華·納普拉夫尼克指揮了聖彼得堡的首演。策扎爾·居伊對這部作品作出了負面評價,但聖彼得堡的觀眾積極接受了它。

Remove ads

但是,這部作品的作者對它不滿意。在給斯塔索夫的關於首演的信中,柴可夫斯基寫道:「說實話,我對前三個樂章不是很滿意,但《仙鶴》(末樂章)本身的表現並不差……我想對管弦樂的細節做一些改動。」[6]:256[15]儘管如此,柴可夫斯基還是說服了出版商貝塞爾出版該樂譜。貝塞爾出版了鋼琴二重奏編曲(柴可夫斯基改編,里姆斯卡婭-科薩科娃夫人因病放棄),但遲遲沒有出版總譜。

1879年,柴可夫斯基要求歸還手稿,之後開始修改,而彼時其第四號交響曲已經完成。1880年1月2日,他向貝塞爾報告進度,說他在三天之內,重寫了第一樂章,只保留了前奏和尾聲;其餘樂章也進行了縮短或改寫[註 4][6]:256。1月16日,他給謝爾蓋·塔涅耶夫寫信:「(第一樂章)已經寫出來了,壓縮了,短了,而且不難。原來的第一樂章簡直是不可理喻,天!多麼困難,多麼嘈雜,多麼雜亂,多麼糊塗!」[6]1881年2月12日,修訂版在聖彼得堡首演,由愛德華·納普拉夫尼克[註 5]指揮。[18]

修改後的版本於1880年付梓,現時流傳的演奏版本都是以此為基礎,原版本雖然亦有出版,但目前已甚少演奏。

Remove ads

配器

《管弦樂作品手冊》簡記為「*3 2 2 2—4 2 3 1—tmp+2—str」[19]。

結構

本作品共分為4個樂章。1879年修改版一般需要演奏30至35分鐘,其各樂章如下:

- Andante sostenuto — Allegro vivo 持續的行板——活潑的快板(C小調,368小節)

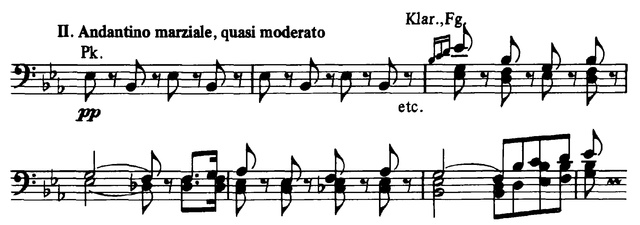

- Andantino marziale, quasi Moderato 近似中板,雄壯的小行板(E♭大調,179小節)

- Scherzo - Allegro molto vivace 諧謔曲:甚為活潑的快板(C小調,482小節)

- Finale - Moderato assai — Allegro vivo 終曲:稍快的中板——活潑的快板(C大調,847小節)

1872年原版約長於修改版5分鐘:

- Andante sostenuto — Allegro commodo 持續的行板——自在的快板(C小調,486小節)

- Andantino marziale, quasi Moderato 近似中板,雄壯的小行板(E♭大調,179小節)

- Scherzo - Allegro molto vivace 諧謔曲:甚為活潑的快板(C小調,481小節)

- Finale - Moderato assai — Allegro vivo 終曲:稍快的中板——活潑的快板(C大調,993小節)

Remove ads

持續的行板,C小調,![]() 拍子。[註 6]此樂章使用了烏克蘭版本的《順着伏爾加母親河而下》,這首歌描述了船伕們對「母親河」的讚頌。

拍子。[註 6]此樂章使用了烏克蘭版本的《順着伏爾加母親河而下》,這首歌描述了船伕們對「母親河」的讚頌。

第一樂章為奏鳴曲式架構,由緩慢樂段展開(此手法在之後的其餘交響曲中被沿用),圓號獨奏《順着伏爾加母親河而下》,為這個樂章奠定了氣氛。這首歌在發展部再次出現,樂章結尾又由圓號奏響。

第二主題使用的旋律頗為有力,而這段旋律後來也被尼古拉·林姆斯基-高沙可夫在他的《俄羅斯復活節序曲》中使用。[20]呈示部結束在相對大調E♭大調上,並直接引入發展部,其中聽到了兩個主題的材料。一個長長的持續音又引回了第二主題。第一主題沒有像傳統那樣在再現部完整地重複,而只在尾聲部分出現。

近似中板,雄壯的小行板,E♭大調,![]() 拍子。這個樂章原本是柴可夫斯基為他未發表的歌劇《溫蒂妮》寫的新娘進行曲。結構為三段體,中段引用了烏克蘭民謠《旋轉吧,我的紡車》。[註 7]

拍子。這個樂章原本是柴可夫斯基為他未發表的歌劇《溫蒂妮》寫的新娘進行曲。結構為三段體,中段引用了烏克蘭民謠《旋轉吧,我的紡車》。[註 7]

諧謔曲:甚為活潑的快板,C小調,![]()

![]() 拍。採用反始迴旋曲和三聲中部的形式,有一個尾聲。這個樂章奔騰不息,雖然沒有真正地引用一首民歌,但總體聽起來像是民歌[原創研究?],比如不同聲部輪奏長音製造的風琴般的效果。[17]此外,本樂章堪稱繽紛的木管樂器使用,是相較於第一號交響曲的一大進步。[17]

拍。採用反始迴旋曲和三聲中部的形式,有一個尾聲。這個樂章奔騰不息,雖然沒有真正地引用一首民歌,但總體聽起來像是民歌[原創研究?],比如不同聲部輪奏長音製造的風琴般的效果。[17]此外,本樂章堪稱繽紛的木管樂器使用,是相較於第一號交響曲的一大進步。[17]

終曲:稍快的中板,C大調,![]()

![]() 拍。這個樂章是一首變奏曲,在小號一個簡短而豪爽的開場之後,柴可夫斯基引用了烏克蘭民歌《鶴》,管弦樂隊據此進行了愈加複雜和多彩的變奏。[註 8][17]弦樂奏出抒情的A♭大調主題,與之進行對比。第一和第二主題都在在發展部使用。再現部之後,交響曲以一個多彩活潑的尾聲結束。

拍。這個樂章是一首變奏曲,在小號一個簡短而豪爽的開場之後,柴可夫斯基引用了烏克蘭民歌《鶴》,管弦樂隊據此進行了愈加複雜和多彩的變奏。[註 8][17]弦樂奏出抒情的A♭大調主題,與之進行對比。第一和第二主題都在在發展部使用。再現部之後,交響曲以一個多彩活潑的尾聲結束。

評價

臺灣樂評人吳毓庭:「總地來說,這部作品流露出了柴可夫斯基對自己民族音樂的熟稔與熱愛,貼近大眾的走向也讓他與當時的大環境更為契合。」[17] 值得一提的是,柴氏在第3號交響曲中卻沒有繼續這個路線,而是開始了對西歐音樂脈絡的探勘與致意。

註釋

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads