热门问题

时间线

聊天

视角

小兒麻痺症病毒

腸病毒C型 Enterovirus C 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

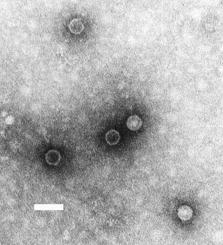

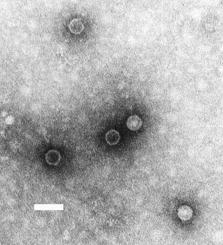

小兒麻痺症病毒(英語:Poliovirus)或稱為脊髓灰白質炎病毒,是小兒麻痺症(小兒麻痺)的病原,故又稱小兒麻痺病毒[1]。它是一個沒有包膜的病毒,由一條單股RNA和蛋白質外殼組成,直徑約25納米,屬於小核醣核酸病毒科腸道病毒屬。除人類外,猴子也會受這種病毒感染。小兒麻痺症病毒屬於嗜神經病毒,可感染神經系統。[2]

脊髓灰白質炎病毒通過糞便、飲食及接觸感染。衛生措施對感染途徑的影響比較小。它首先感染消化系統,在少數情況下通過血液傳播到身體其他部分。

在大多數情況下脊髓質炎沒有任何病症,有時它會造成類似流行性感冒的徵狀。在少數情況下(約1%)它會感染神經細胞,主要對肌肉運動重要的脊髓中的細胞造成麻痺。

Remove ads

分類

按照免疫化學小兒麻痺症病毒可以分三類:

- 第一類是最常見的,可以造成重病

- 第二類的病況一般比較輕

- 第三類比較少見,但是大多造成重病

驗證方法

- 糞便化驗,在3/4的情況下在感染一星期後可以驗證

- 血清化驗,化驗血清中的抗體

- 聚合酶鏈鎖反應,化驗病毒核酸法,而且未參加免疫的人有可能會通過被免疫的人感染

歷史

小兒麻痺症病毒於1909年由卡爾·蘭德施泰納和歐文·波普爾首次分離出來。[3] 1958年,由羅莎琳·富蘭克林領導的倫敦大學伯貝克學院團隊利用X射線繞射首次闡明了該病毒的結構,[4][5] 結果表明小兒麻痺症病毒具有二十面體對稱性。 [6]

1981年,小兒麻痺症病毒基因組由兩個不同的研究團隊發表:麻省理工學院的文森特·拉卡尼洛和戴維·巴爾的摩[7] 以及石溪大學的Naomi Kitamura和埃卡德·維默爾。 [8]

參見

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads