热门问题

时间线

聊天

视角

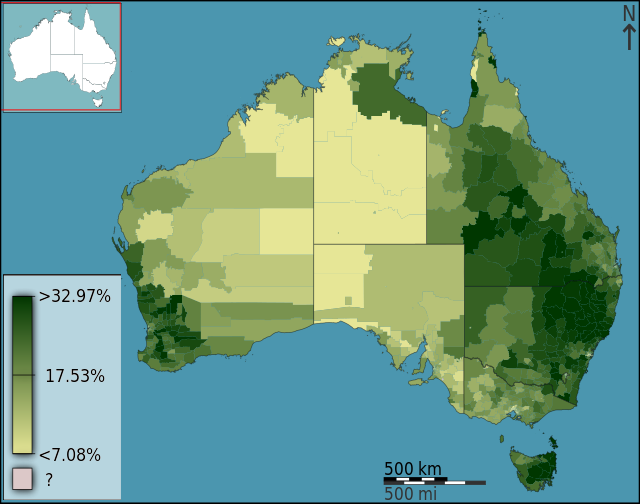

面量圖

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

面量圖(中國大陸作等值區域圖,台灣作面量圖,或稱分級着色圖、區域密度圖,英語:choropleth map[註 1])是一種使用假色的統計專題地圖,即:與空間枚舉單位(如人口密度或人均收入)中地理特徵的聚合摘要相對應的顏色。與空間枚舉單位內地理特徵的匯總摘要相對應的顏色,例如人口密度或平均所得[1][2][3]。

此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2022年10月16日) |

面量圖能夠反映變量在地理區域上的變化情況。熱圖和等值線圖也有類似作用,但它們是利用變量來繪製區域,而面量圖則反之,是彙總並填充預先劃定的區域。面量圖可能是使用最廣泛的假色地圖,因為統計數據(由政府部門或其他機構發佈)通常都是按行政區劃或國家發佈的,因此能較容易地用地理資訊系統、電子試算表等電腦軟件繪製。

歷史

目前已知的最早的面量圖,是1826年由夏爾·迪潘男爵(Baron Pierre Charles Dupin)繪製的法國分省基礎教育地圖。[4]不久後,法國出現了更多不同的「着色圖」(cartes teintée),來反映教育、疾病、犯罪和人居環境等「道德統計指標」。[5]:158隨着各國人口普查的進行,人口統計數據變得更易獲得,面量圖很快在多個國家流行起來,其中最早是愛爾蘭於1841年人口普查的官方報告中使用了面量圖。[6]1850年,彩色平版印刷術普及後,越來越多面量圖採用彩色着色。[5]:193

英文的「choropleth map」(面量圖)一詞於1938年由地理學家約翰·柯特蘭·賴特創造,並於1940年代起在製圖家中得到廣泛使用。[7][8]此外也是在1938年,格倫·托馬斯·特瓦沙介紹這種圖時稱其為「ratio maps」(比率圖),但該叫法並未得到普遍認可。[9]

Remove ads

結構

面量圖融合了兩套數據:將地理空間劃分為「區域」的空間數據,以及某個變量在每個區域內彙總得到的統計數據。對於這兩種數據如何在面量圖中相互作用,有兩種概念模式:其一是「區域主導」的,區域(通常是已有的行政單元)是統計資料收集統計的單元,這些資料就包括用於製圖的數據;其二是「變量主導」的,將變量視作一種地理現象,對應着現實世界的空間分佈,而區域的劃分僅僅是基於數據分佈的技術操作。[10]

參見

註釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads