热门问题

时间线

聊天

视角

齊魯大學

历史上山东省的大学(1904—1952) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

齊魯大學(英語:Cheeloo University),正式校名為山東基督教共和大學,為1904年至1952年在中國山東省辦學的一所基督新教綜合性大學,由來自美國、英國以及加拿大的多個基督教差會聯合開辦[注 1],學校包括文科、理科、醫科、神科、社會教育科、天文科、農科等科系和國學研究所,校園面積達800畝(含醫學院)。

Remove ads

辦學歷史

1860年代初,來自美國北部的美北長老會差會(American Presbyterian Missions,North)差會在登州府城(蓬萊)建立了在中國北方的第一個宣教基地(後來山東省一直是美北長老會在華最重要的宣教區)。1864年9月,宣教士狄考文(Calvin Wilson Mateer,1836年-1908年)和夫人狄邦就烈(Julia Mateer)創辦登州學堂,1882年改為登州文會館(Tengchow College),為中國境內第一所現代高等教育機構[1]。

在山東省宣教的另一個重要差會是英國浸禮會(English Baptist Missionary Society )。1875年,英國浸禮會將宣教基地從煙臺遷到青州。1884年,由宣教士庫壽齡(Samuel Couline)夫婦在青州以美長老會開設的男生寄宿學校為基礎創立青州中學(Tsingchow Boy’s Boarding School),1886年定名為青州廣德書院(Tsingchow Kwang Teh Shu Yun),同時,1885年開始創辦青州廣德醫院和青州醫學堂。

1881年,英國浸禮會宣教士仲均安、卜道成(J.P.Bruce)、懷恩光(J.S.Whitewerigt)在青州創辦聖經學堂(Theological Institute),1885年發展為青州神學院(Tsingchow Theological College),中文校名培真書院。1893年為紀念捐款人而改名為葛羅神學院(Gotch-Robinson Theological College),中文改稱葛羅培真書院。1887年創辦博物館,後遷至濟南並擴大規模,成為濟南最早的博物館廣智院[2]。

Remove ads

20世紀初,山東境內的不同教會派系開始加強教務合作。

1902年在英國浸禮會和美國長老會的聯席會議上,決定組建「山東新教大學」(Shandong Protestant University),將青州培真書院、登州文會館、青州廣德書院3所高校合併為規模較大的兩所學院,並擬成立一所醫學院。以大學董事會作為其管理機構。

1903年,在第一次大學董事會上,擬定新成立的醫學院由青州醫學堂與濟南華美醫院醫校合併而成,設立青州、濟南、鄒平、沂州4個教學點,這所一校四處的醫學院稱為山東共合醫道學堂(Shandung Union Medical College)。

1904年,青州廣德書院和登州文會館合併,成立位於濰縣東關樂道院的濰縣文理學院(Wei Hsien Arts and Science College),其中文名取青州廣德書院和登州文會館的首字,稱為廣文學堂,而神學班合併於青州培真書院,稱為青州共合神道學堂(Tsingchow Union Theological College)。

1909年,山東新教大學更名為山東基督教大學(Shantung Christian University),中文名稱為山東基督教共和大學。民國成立以後,於1915年,經校務委員會批准,以「齊魯大學」作為非正式用法的校名,意為「齊魯地區的大學」。

1917年9月,青州共和神道學堂和師範學校、濰縣廣文學堂相繼遷往濟南的新校址合併。學校此時設文、理、醫、神四個學院和天文算學、生物學、社會教育等科系[3]。

1923年,齊魯大學醫科開始在新生中招收女生。

1924年,齊魯大學的立案申請得到加拿大政府的批准,准其為畢業生授予學位或榮譽學位,赴加拿大留學的畢業生可享受多倫多大學畢業生的待遇[4]。1925年,為爭取中國承認其畢業生學歷,齊魯大學向北京政府申請立案[5]。

20世紀20年代,中國各地相繼掀起反對外國人在中國辦理教育事業的收回教育權運動[6],1929年,中國政府收回濟南主權,10月,該校發生學潮,學生多次罷課,要求學院院長改以中國學者任職,並發表宣言稱要爭回學校教育權,校方被迫接受學生提出的改組校董事會、成立有學生參加的校務會等要求[7]。

1929年,國民政府頒布大學組織法與大學規程,要求所有民辦大學立案納入管轄,並由中國人擔任校長[8]。1930年7月,該校再次向南京國民政府申請立案,12月立案被核准,標誌着該校被納入中國教育系統。這一立案進程推進了其本地化、世俗化的進程,在教學宗旨方面,校方參照中國政府的教育體製作相應調整,將宗教課程和活動作靈活改動,重視和充實了世俗化課程,在師資力量方面逐步增加了中國教職員的比重,在教學目標方面開始逐漸關注中國社會,例如參與到山東當地的農村建設,在行政管理方面教會系統不再主導該校的發展方向,領導和管理權逐步發生轉移。

20世紀30年代是齊魯大學的全盛時期,老舍、錢穆、顧頡剛、欒調甫、馬彥祥、吳金鼎、胡厚宣等一些學術名家先後在此執教。學校的醫科的實力最強,有「南湘雅、北齊魯」之稱。當時的齊魯大學號稱「華北第一學府」,和燕京大學並稱「南齊北燕」[9]。

1938年至1945年抗日戰爭期間,因濟南淪陷,齊魯大學被迫遷往位於四川成都華西壩的華西協合大學校址,與華西協合大學,中央大學醫學院,金陵大學,金陵女子文理學院及燕京大學聯合辦學,直到1945年10月回遷復課。1941年太平洋戰爭爆發後,學校曾被日本佔領並用作軍隊醫院。1948年6月濟南戰役前夕,為避戰火,該校再次將部分人員和物資南遷,文理學院被遷往杭州雲棲寺,醫學院被遷往福州協和大學,1949年10月返回濟南[10]。

1951年,該校由中華人民共和國政府接管。1952年9月,全國高等院校進行院系調整,根據華東高等學校調整方案,齊魯大學被解體撤銷,其原有各個學院分別併入專業相同的專門學院:

Remove ads

院系與學科、研究機構

- 文學院、理學院,其基礎主要來自於濰縣廣文學堂。最初為文理科,在1931年12月獲准在山東省政府教育廳立案後,改為文學院、理學院,院下設系(科)。文學院設政治經濟、中文、歷史三系,理學院設化學、物理、生物、藥學、天文教學、護士六系。文理均為四年制,畢業生授予學士學位。

- 醫學院,其基礎主要來自於濟南共合醫道學堂。最初為醫學科,立案後,改為醫學院,院下設系(科)。醫學院為七年制,畢業生授予博士學位。學生讀兩年預科進入本科,至第七年實習分科[11]。

Remove ads

校園規劃

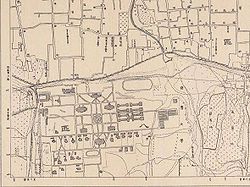

齊魯大學學校舊址即今天山東省濟南市的山東大學趵突泉校區,包括校園以及齊魯醫院兩部分。原正門位於濟南市南新街2號,現醫學院正門位於文化西路44號。現存建校時期的主要建築包括校友門、柏根樓、考文樓、聖·保羅樓、葛羅神學院樓、400號院和景藍齋,以及齊魯醫院內的共和樓、求真樓、新興樓、和平樓等[13],2006年被列為山東省第三批省級文物保護單位,2013年入選第七批全國重點文物保護單位。

校園規劃設計主要芝加哥帕金斯建築事務負責,[14]教學區南北軸線長達200多米,軸線最北端為辦公樓麥柯密古樓(Administration Building),最南端為康穆禮拜堂(Kumler Chapel),往南兩側依次有考文樓(Calvin Mateer Hall)與柏根樓(Bergen Hall)相對、葛羅神學院(School of Theology)與奧古斯丁圖書館(Augustine Library)相對,六棟建築圍合成長200米,寬100米的中心花園,八條卵石鋪成的道路呈放射性布置,為西方園林式布局。校園內的主要道路均以兩旁栽植的花木命名,由北向南為杏林路、槐蔭路、丹楓路、松音路、青楊路、長柏路[15]。

校園主體建築由美國工程師佩利姆(G.H. Perriam)設計,其平面布局為西方近代建築形式,並採用了大量中國傳統民居建築手法、建築符號,為集仿主義手法的代表,形成了一種特殊的建築文化。

20世紀30年代老舍從英倫回國後,曾執教於齊魯大學,並在教書之餘寫過不少關於濟南風土人情的散文,在發表於《齊大月刊》上的《關於濟南之六:齊大的校園》中曾這樣描述:

| “ |

齊大在濟南的南關外,空氣自然比城裏的新鮮,這已得到成個公園的最要條件。花木多,又有了成個公園的資格。確是有許多人到那裏玩,意思是拿它當作——非正式的公園[16]。 |

” |

Remove ads

附屬機構

齊魯大學圖書館最初由廣文學堂、共合神道學堂和共合醫道學堂三校的圖書館合併而成,建館時館藏書籍共19000餘冊,1911年至1922年建成圖書館新樓,為紀念捐贈者而命名為奧古斯丁圖書館。該館採用中西結合的圖書分類方法《杜威十進分類法》,並使用美國國會圖書館的編目規則為書目編制目錄卡片。至1936年,其館藏中文圖書和西文圖書分別達98315冊和23451冊。一些齊魯大學內部創辦的刊物(如《齊魯大學校刊》、《齊魯學報》、《齊大月刊》、《學史叢刊》、《齊魯醫刊》、《國學匯編》等)亦是該館的重要收藏。除部分圖書在抗戰中損失外,其餘圖書多隨學校的拆分而拆分[25]。

齊魯大學的醫科附設醫院稱為齊魯醫院,最早可追溯到1890年由聶會東夫婦、洪氏提凡夫婦及安德遜女士合建的華美醫院,為濟南首家西醫診所,也是當時分科最全的醫院。1891年後設華美醫院醫校,通過收徒授課傳播醫學知識。1908年,華美醫院醫校併入濟南共和醫道學堂,同年在今南新街開設濟南共和醫院作為實習基地。

1911年,共和醫道學堂更名為「山東基督教共和大學醫科」,此後,南京金陵大學醫科、漢口大同醫學堂的部分師生併入,組建為齊魯大學醫科。濟南共和醫院也改稱齊魯大學醫科附設醫院,簡稱齊魯醫院,第一任院長為巴慕德。

齊魯醫院的經費由齊魯大學撥付,並得到了中華醫學基金會(美國洛克菲勒基金會的駐華醫社)和英美教會團體的捐助[26],加上國際間信息渠道暢通,名醫薈萃,因而迅速發展,曾與北京協和醫院、上海同濟醫院、成都華西醫院一併稱為1949年以前的中國四大教會醫院。

1941年齊魯大學被迫南遷後,齊魯醫院被日軍強佔為傷兵醫院,部分未隨校南遷的英、美人士被遣送到濰縣集中營。抗日戰爭勝利後,齊魯醫院重新恢復為齊魯大學醫學院附屬醫院[27],後曾一度改名為山東省立二院(現山東省立醫院當時稱為山東省立一院,濟南本地老人口中的「二院」往往指的是齊魯醫院而非山東大學第二醫院),現為山東大學齊魯醫院。

歷任校長

- Paul D. Bergen(柏爾根),1904-1909

- Paul D. Bergen(柏爾根),1909-1913

- J.Percy Bruce(卜道成,曾任齊魯大學神學院院長,1916年2月當選為校長,亨利·溫特斯·路思義為副校長。)(1916)回國後擔任倫敦大學東方語言學院中文系教授,與老舍共事[28]。)(1917-1919)

- James Boyd Neal(聶會東,曾任濟南華美醫院院長、濟南共和醫道學堂校長、山東共和醫道學堂校長和齊魯大學醫學院院長等。)(1919-1922)

- Harold Balme(巴慕德,英國外科教授,曾任齊魯醫院院長。)(1922-1926)

- 瑞思培(1926-1927)

- 李天祿(曾任齊魯大學文理學院院長,在1929年的學潮中辭職。)(1927-1929)

- 羅世琦(曾任齊魯大學神學院院長。)(1929-1931)

- 朱經農(1931年,並未實際蒞任,由林濟青代理[29]。)

- 林濟青(曾任齊魯大學文理學院院長。)(1931-1934)

- 劉世傳(齊魯大學舉校內遷成都華西壩的主要主持者[30]。)(1935-1943)

- 湯吉禾(1943-1945)

- 吳克明(齊魯大學復校遷回濟南,以及齊魯大學第二次內遷的主持者[31]。)(1945-1950)

- 楊德齋(代理校長。曾任齊魯大學教務長,第二次內遷時留守濟南,主持了齊魯大學的回遷和安置。)(1950-1952)

評價

作為教會高等教育機構,引進具有近代意義的西方教育體系的,教會學校在西學東漸和中西文化交流過程中起到了重要的作用。齊魯大學不僅為近代山東的新式高等教育提供了清晰的參照,而且廣泛的傳播了西方自然科學、人文科學方面的知識,向社會輸送了相當數量的專門人才[32]。齊魯大學已融入中國學校教育系統之中,在山東省高等教育發展史中佔有重要的一席之地。

傑出校友

- 賈玉銘(1880-1964)

- 蔡恩尚 暫時不詳

註釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads