热门问题

时间线

聊天

视角

龐貝劇場

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

龐貝劇場(拉丁語:Theatrum Pompeium、意大利語:Teatro di Pompeo)是古羅馬時期的一座建築,修建於羅馬共和國後期,於西元前61年開工,西元前55年竣工,修建耗時7年[1]。龐貝劇場是羅馬第一個永久性劇場,也曾長期是世界最大的劇場,更成為之後眾多劇場的原型。中世紀之後,龐貝劇場逐漸被拆除,其石材被用來建設其他建築。

巨大的柱廊環繞着一片廣闊的花園,花園內遍布噴泉和雕像。沿着拱廊延伸的房間,專門用於展示龐培在征戰期間收集的藝術品和其他藏品。花園的另一端是龐培的元老院,用於召開政治會議。元老院經常使用這座建築以及一些滿足其正式會議需求的神廟和大廳。元老院因公元前44年3月15日 在元老院會議期間尤利烏斯·凱撒被布魯圖斯和卡西烏斯刺殺而臭名昭著。

名字

龐貝劇院有多個拉丁語名稱。最常見的名稱是「龐貝劇院」( Theatrum Pompeii )[2],但它也被稱為Theatrum Pompeianum、Theatrum Marmoreum、[2]或簡稱為劇院(Theatrum)。[2]因為它「一直是羅馬最重要的劇院」。[2]

歷史

龐培出資建造這座劇院是為了在他第二次擔任執政官期間獲得政治聲望。根據普魯塔克的說法,龐培的靈感來自於他在公元前 62 年參觀米蒂利尼的一座希臘劇院。 然而,這很可能是錯誤的,因為米蒂利尼的劇院應該建在山坡上,而且與龐培的劇院不同,米蒂利尼沒有舞台。如果說有什麼靈感來自於那裏的劇院,那麼它一定被大量修改或丟棄,因為羅馬的城市地理條件使得這樣的項目不適應。劇院始建於公元前 61 年左右。[3]

在建造這座劇場之前,永久性的石頭劇場是被禁止的,為了迴避這個問題,龐培下令將這座劇場建在戰神廣場 ,位於將羅馬城與羅馬領地分隔開來的聖地之外。[4][5] 龐培還在劇場座位頂部附近建造了一座維納斯勝利女神廟;龐培隨後聲稱他「並不是建造了一座劇場,而是一座維納斯神廟,只不過我在上面加了劇場的台階」。[6]據德爾圖良說,這樣做是為了避免責難,但這很可能只是個玩笑。[2]

關於這座劇院落成典禮的資料來源相互矛盾。普林尼記載其落成於公元前55年,即龐培第二次擔任執政官的那一年。然而,格利烏斯保留了西塞羅的自由民蒂羅的一封信,這封信將落成典禮的日期定為公元前52年龐培第三次擔任執政官;在信中,龐培請求澄清應該刻上「第三執政官」(consul tertio)、(consul tertium)然而,劇場的不同部分——劇場本身、競技場和毗鄰的神廟——可能是在不同時期完工的。

落成典禮上有兩場演出:阿基烏斯的《克呂泰涅斯特拉》和 李維烏斯·安德羅尼庫斯或格奈烏斯·奈維烏斯的《特洛伊人埃庫奧斯》[7]。著名悲劇演員伊索配斯被請來參加劇院的開幕演出。演出中還穿插着以珍稀動物為特色的角鬥士比賽。 《克呂泰涅斯特拉》的演出為龐培提供了一個機會,讓他重現公元前 61 年的三次勝利,將自己既表現為亞歷山大大帝,又表現為阿伽門農。[8]在慶祝活動中,城市周圍還舉行了其他活動,包括音樂和體操比賽以及賽馬。[9]

公元前48年,龐培在羅馬內戰(公元前49-45年)中戰敗並遭暗殺後,凱撒在劇場慶祝在非洲戰勝龐培的軍隊。劇場本身也是凱撒遇刺的地點。當時,由於元老院正在翻修,羅馬元老院一直在使用其他場所開展事務。

四十年來,龐貝劇院一直是羅馬唯一的永久性劇院,直到公元前13年,小盧修斯·科尼利厄斯·巴爾布斯在戰神廣場建造了巴爾布斯劇院。儘管如此,龐貝劇院憑藉其輝煌的氣勢和規模,一直是羅馬主要的戲劇演出場所。事實上,龐貝劇院在其整個發展過程中都經常被認為是首屈一指的劇院。為了與這座偉大的劇院建立聯繫,其他人也在龐貝劇院及其周邊地區建造了自己的劇院。這最終促成了真正意義上的劇院區的建立。[10]

公元前 32 年,屋大維修繕了劇場,把龐培(凱撒被謀殺的地方)的雕像從庫里亞移到了競技場。[11]劇場在公元 21 年被燒毀,之後提比略重建了被毀的部分。[11]在重建期間,根據元老院的命令,在劇場中樹立了塞雅努斯的雕像,但這尊雕像在塞雅努斯倒台後消失了。[11]提比略的修復工程在卡利古拉統治時期完成,但由克勞狄一世主持落成典禮。[11]20在克勞狄一世修復期間,他的名字——與提比略的名字一起——被刻在龐培的名字旁邊。[11]

門廊和劇場保存了幾個世紀。公元前 32 年,屋大維修復了部分建築群;公元 21 年,提比略發起了對被大火燒毀的劇場部分的重建,重建工作在卡利古拉統治時期完成。克勞狄烏斯重新奉獻了維納斯勝利女神廟;公元 66 年,尼祿為迎接提里達底斯的到訪,將神廟內部鍍金。[12] 公元 80 年,競技場在一場大火中被燒毀,後由圖密善修復。塞普蒂米烏斯·塞維魯統治時期又進行了進一步的修復;碑文中記載,一位名叫奎努斯·阿西利烏斯·富斯庫斯的人被認定為龐貝劇院的行政長官。[12]公元 247 年,大火再次發生,後來在戴克里先和馬克西米安皇帝、霍諾留和阿卡狄烏斯皇帝統治時期又進行了修復,後來由敍馬庫斯修復。[12]

一份編纂於 4 世紀末的目錄記載,該劇場的座位容量為 22,888 人。[13] 1992 年出版的《古羅馬新地形詞典》對容量進行了現代估計,認為其容量為 11,000 人。[12]公元 476 年西羅馬帝國滅亡後,龐貝劇場仍在使用。羅馬城被東哥特王國統治後,該建築在公元 507-511 年間再次進行了翻修[14]。 然而,這次翻修是它的最後一次。在破壞性的哥特戰爭(535-554 年)之後,羅馬人口急劇下降,不再需要大型劇場。因此,劇場只能任其衰敗。[15]

Remove ads

在中世紀早期,劇院的大理石覆蓋層被用作維護其他建築的材料。由於地處台伯河附近,該建築經常遭到洪水侵襲,造成了進一步的損壞。[15]儘管如此,建築的混凝土核心在公元 9 世紀仍然屹立不倒,因為當時的朝聖者指南仍將此地列為劇院。到了 12 世紀,建築物開始侵佔遺址;兩座教堂,聖巴巴拉教堂和格羅塔平塔的聖瑪麗亞教堂建在遺址上,後者可能建在劇院的一條通道上。[15][14]然而,舊劇院的平面圖仍然可以辨認。 1140 年,一個來源將這處遺址稱為龐貝劇院,而另一個來源則將其稱為「克涅斯龐貝神廟」。據說,約翰尼斯·德·切卡於1150年將一座圓形建築(即劇院的曲線)賣給了奧爾西尼家族的一位祖先。1296年,奧爾西尼家族將劇院的舊址改建成了一座堡壘。[15]中世紀後期,鮮花廣場建成,劇院的剩餘部分被採石場用作許多新建築的石材,這些新建築至今仍存在於現代羅馬。[14]

如今,劇院已所剩無幾,因為其建築遺蹟已完全被鮮花廣場和銀塔廣場之間的建築所包圍。劇院保存最完好的部分位於文書院宮,該宮殿使用了大量來自劇院的骨色石灰華作為外牆。庭院中使用的紅色和灰色大柱子來自劇院上層有蓋座位的門廊;[16]然而,它們最初是從劇院拆下來用於建造舊聖洛倫佐大教堂的。雖然劇院本身已不復存在,但建築本身的印記仍然可以察覺;今天可以從鮮花廣場向東穿過奧西尼·皮奧·里蓋蒂宮追溯到劇院的半圓形結構。靠近基亞瓦里大道的平塔洞窟大道的路徑也大致遵循了劇院原始舞台的輪廓。在鮮花廣場建築物地下室和酒窖的深處,仍然可以看到劇院牆壁和地基的拱門和碎片。[17]皮奧宮的平面圖還顯示,劇院的許多支撐輻條被重新用作新房間的牆壁。[18]劇院廢棄後留下的拱門甚至導致了前面提到的聖瑪利亞石窟(Santa Maria di Grotta Pinta,意為「彩繪石窟」)的名字。[19]

Remove ads

挖掘與研究

喬瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉內西創作的《龐貝劇場現存遺蹟展示》(左)和《龐貝劇場的遺蹟》(右)。這兩幅頗具想像力的版畫展現了如果在廢墟上建造的建築被拆除,18世紀中期劇場的面貌。

喬瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉內西是最早繪製劇院遺址的人之一,他創作了兩幅著名的蝕刻畫,描繪了18世紀中葉的劇院。第一幅名為《龐貝劇院現存遺蹟展示》(Dimonstrazione del Odierno Avanzo del Teatro di Pompeo),從俯視和橫截面兩個角度展示了廢墟的景象。這幅畫表明,這座18世紀曾經輝煌的建築,如今僅存的只是靠近管弦樂隊(或稱觀眾席)的部分座位。皮拉內西特別指出,觀眾進入劇院的四扇大門Vomitorium仍然保留了下來。然而,建築的大部分高度早已被拆除。[20]

另一幅名為《龐貝劇場遺蹟》的蝕刻畫展現了該建築更具藝術感的視角。這幅面向東南的蝕刻畫推測,現存的劇場入口(ima cavea)在西側被分割開來,那裏原本是通往維納斯神廟的古代樓梯所在地。這幅畫還清晰地展示了一個殘存的拱形結構,該拱形結構原本支撐着中廳(media)和大劇場入口(summa caveae)。[21]皮拉內西的繪畫似乎主要基於他所能想像的範圍,例如在「龐貝劇場現存遺蹟展示」的圖例中,他明確提到,這些蝕刻畫描繪了如果現代建築從遺址移除,劇場將會是什麼樣子。[20][21]

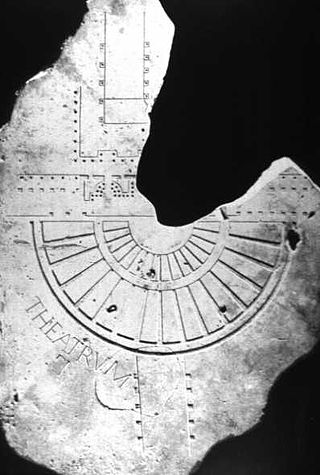

路易吉·卡尼納是第一位對劇院進行認真研究的人。卡尼納考察了他所能找到的所有遺址,並將這些信息與維特魯威對羅馬劇院的著名描述相結合,從而繪製出劇院的施工圖。1837年晚些時候,維多利亞·巴爾塔爾(Victoire Baltard)利用卡尼納的研究成果以及從《城市規劃圖》(Forma Urbis)中收集到的信息,構建了更為精細的規劃方案。[22]與之前的皮拉內西(Piranesi)一樣,巴爾塔爾也繪製了一幅草圖,描繪了一旦遺址完全挖掘出來後的樣子。[23]

Remove ads

描述

該建築及其連接的四廊具有多種用途。該建築擁有羅馬所有劇院中最大的地下劇場。這個區域位於舞台後方,周圍有圍牆,供觀眾在演出間隙散步、購買茶點,或只是躲進有頂的柱廊里躲避日曬雨淋。[24]

龐貝城門廊內矗立着偉大藝術家和演員的雕像。長長的拱廊展出着繪畫和雕塑藏品,以及一個適合舉辦公共集會和會議的寬敞空間,這些都使這裏因多種原因吸引了羅馬人。華麗的噴泉由從附近渡槽購買並儲存的水供水。目前尚不清楚這些水源是否足以維持自來水廠每天運行數小時以上,還是有其他水源使噴泉幾乎不間斷地噴涌而出。[25]

在銀塔廣場上可以看到四廊東側的遺蹟,以及四座早期神廟中的三座,這些神廟通常與劇院有關。第四座神廟大部分被羅馬的現代街道覆蓋。[26]這個考古遺址是在 20 世紀 20 年代和 30 年代由墨索里尼下令發掘的。[27] 劇院本身的少量遺蹟可以在 (Via di Grotta Pinta) 地下找到。[28]原始劇院的地窖可以在這條街上餐館的地下室里找到,也可以在 (Albergo Sole al Biscione) 酒店的牆壁上找到。[29]劇院的地基以及第一層和觀眾席的一部分仍然存在,但由於過度建設和擴建而變得模糊不清。幾個世紀以來的過度建設導致劇院主體結構的殘骸被納入現代建築中。[25]

Remove ads

羅馬劇院的特點與其所基於的早期希臘劇院相似。然而,羅馬劇院也有一些獨特的特點,例如,它們建在自有的地基上,而不是土製建築或山坡上,而且四面完全封閉。[30]

在此之前,羅馬城牆內從未有過永久性劇院。劇院和圓形劇場都是臨時的木結構建築,可以快速組裝和拆卸。建造永久性石結構的嘗試總是被政治人物阻止,或者根本無法完全實現。[31]

據說,龐培是在參觀萊斯博斯島米蒂利尼的希臘劇場時受到啟發,建造了自己的劇場。該建築可能是古羅馬廣場的對應建築。[32]這座建築的建成也可能促使了帝國廣場的修建。 尤利烏斯·凱撒在建造廣場時,效仿了龐培使用戰利品來展示和頌揚自己的勝利,而這一做法又被後來的皇帝們效仿。[32][33]將結合寺廟建築的公共空間用於個人政治野心的做法,是效仿蘇拉及其前輩的做法。利用宗教協會和儀式來頌揚個人並進行政治宣傳,是試圖塑造公眾形象。[33]

混凝土和石頭地基的使用使得獨立的羅馬劇院和圓形劇場得以建造。[34]

劇院的舞台和前場部分直接與觀眾席相連,使兩者成為一個四周封閉的單一結構,而希臘劇院則將兩者分隔開來。[35]觀眾席(觀眾座位區)直徑約為 150-160 米;前場直徑約為 95 米。[12]這就產生了聲學問題,需要採用不同的技術來解決。[36]

這種建築風格後來成為羅馬乃至整個帝國幾乎所有劇院的典範。採用類似風格的著名建築包括馬塞勒斯劇院和巴爾布斯劇院,這兩座建築都出現在羅馬的大理石平面圖上。[37]

Remove ads

為了將劇場建成一座永久性的石砌建築,龐培做了許多工作,包括在城牆外修建建築。他將劇場獻給維納斯·維克特里克斯,並在洞穴中央建造了神廟,使這座建築成為他個人神祇的大型聖殿。他還將四座早期共和時期的神廟併入了一個名為「聖區」的區域,即如今的銀塔廣場。整個建築群直接建在老區,而老區則主導了建築的布局。通過這種方式,這座建築擁有了日常的宗教背景,並將一系列古老的神廟融入到新的建築中。

A 神廟建於公元前 3 世紀,可能是蓋烏斯·盧塔提烏斯·卡圖盧斯在公元前 241 年戰勝迦太基人後建造的朱圖爾納神廟。[38]後來,它被重建為一座教堂;它的後殿至今仍存在。

B神廟是一座圓形神廟,僅存六根柱子,由昆圖斯·盧塔提烏斯·卡圖盧斯於公元前101年為慶祝其戰勝辛布里而建造;它名為「幸運女神」 ,是一座供奉「今日好運」的神廟。在考古發掘中發現的巨型雕像現藏於卡比托利歐博物館,正是女神本人。只有頭部、手臂和腿部由大理石製成,其餘部分則由青銅鑄造,因為雕像的衣裙已覆蓋。

C神廟是四座神廟中最古老的一座,其歷史可追溯到公元前4世紀或3世紀,可能供奉着古代意大利生育女神費羅尼亞。公元80年的大火之後,這座神廟得到了修復,神廟內部的黑白馬賽克圖案便是此次修復的成果。

D 神廟是四座神廟中最大的一座,其歷史可追溯到公元前 2 世紀,在共和後期進行了修復,供奉的是拉雷斯·佩爾馬里尼(Lares Permarini ),但目前只有一小部分被挖掘出來(大部分被街道覆蓋)。

參見

- 公共歌劇院

- 羅馬劇場

- 羅馬劇院列表

參考

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads