热门问题

时间线

聊天

视角

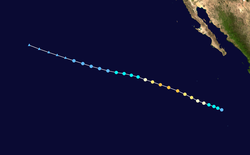

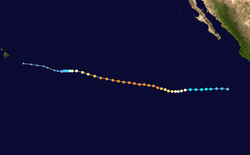

2006年太平洋颶風季

太平洋颶風季 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

2006年太平洋颶風季是2000年後最活躍的太平洋颶風季,一共形成了19場獲得命名的風暴[1],其中18場是在東太平洋(西經140°以東的太平洋)形成,屬美國國家颶風中心預警責任範圍,1場是在中太平洋(國際日期變更線到西經140°之間的太平洋)形成,屬中太平洋颶風中心責任範圍。全部19場命名風暴中有11場達到颶風強度,6場成為大型颶風[注 1]。颶風季於2006年5月15日從東太平洋、6月1日從中太平洋正式開始,同年11月30日結束。傳統上每年絕大多數熱帶氣旋都是這段時間在國際日期變更線以東的太平洋盆地形成。

颶風伊歐凱是全季最強風暴,在中太平洋達到五級颶風強度;氣旋先後從約翰斯頓環礁附近和威克島經過,造成了嚴重的破壞,但幸運的是沒有導致人員喪生。本季最致命的風暴是颶風約翰,襲擊下加利福尼亞半島後一共奪走了6人的生命,颶風萊恩則是造成損失數額最高的氣旋,在墨西哥西南部導致了價值2.03億美元的破壞(2006年美元,相當於2024年的3.17億美元)。

5月下旬在墨西哥西南近海形成的熱帶風暴阿萊塔是本季首場風暴,接下來整個6月里一共只形成了一個熱帶低氣壓。7月一共形成了5場獲得命名的風暴,其中包括全季次強的颶風丹尼爾。8月也形成了6場風暴,其中包括颶風伊歐凱和颶風約翰。9月相對而言較為平靜,一共只產生兩場風暴,其中包括颶風萊恩。10月和11月分別形成了三場和兩場風暴,這也是有紀錄以來11月首次有多於一場熱帶風暴形成。

Remove ads

季節預報

| 來源 | 日期 | 命名 風暴數 |

颶風數 | 大型 颶風數 |

| NOAA | 平均[3] | 15.3 | 8.8 | 4.2 |

| NOAA | 2006年5月22日 | 12–16 | 6–8 | 1–3 |

| 實際情況 | 18 | 10 | 5 |

2006年5月22日,美國國家海洋和大氣管理局發布了針對2006年大西洋和太平洋的熱帶天氣活動預報。預計這年的太平洋颶風季的活躍程度會受到1995年開始並會長達數十年的周期阻礙,東北太平洋盆地的風切變會普遍增多。該機構預計這年東太平洋的熱帶天氣活躍程度會低於平均水平,形成12到16場獲得命名的風暴,其中6至8場會成為颶風,1到3場會達到大型颶風標準[4]。預計中太平洋的活躍程度也將低於平均水平,形成或是從東太平洋進入該區域的熱帶氣旋一共只有2到3個[5]。根據預測,這年的厄爾尼諾現象或拉尼娜現象都不會對颶風季活躍程度產生重大影響[4]。

5月15日,颶風季在西經140°以東的太平洋正式開始,6月1日再在國際日期變更線到西經140°之間的太平洋正式開始,同年11月30日結束。傳統上這樣的日期界定了一年中絕大多數熱帶氣旋在國際日期變更線以東太平洋盆地形成的時間段。[6][7]

Remove ads

季節總結

從1966年開始,每年太平洋颶風季在6月時都會平均形成兩場獲得命名的風暴,但2006年卻一場都沒有,截至2013年,這種情況一共只發生過4次,另外3次分別是1969、2004和2007年[8]。到了7月,颶風季的活躍程度顯著提高,形成了5場獲得命名的風暴,其中包括全季次強的颶風丹尼爾。8月又形成了6場風暴,其中包括颶風伊歐凱和颶風約翰。9月相對而言較為平靜,一共只產生兩場風暴,其中包括颶風萊恩[9]。到了這個時候,厄爾尼諾現象已經在整個太平洋出現[10],增強了太平洋颶風季的活躍程度[4]。

10月形成了3場獲得命名的風暴,其中包括颶風保羅[9]。11月東太平洋盆地的熱帶天氣活躍程度刷新了氣旋能量指數的紀錄,一共形成3個熱帶氣旋,其中兩個達到熱帶風暴標準,之前東北太平洋只有1961年在11月形成了兩場熱帶風暴[11]。此外,2006年墨西哥一共受到4個熱帶氣旋的吹襲,並且襲擊的都是太平洋海岸,大西洋海岸寂然無聲[12]。除了其中一個襲擊的是下加利福尼亞半島外,另外三個都是吹襲墨西哥本土[13]。

10月下旬,中太平洋最北端持續有一場溫帶風暴存在。系統飄流到水溫高於正常水平2°C的洋面,其中心附近逐漸發展出對流。到11月2日時,QuikSCAT衞星數據表明位於俄勒岡州以西約1450公里的系統風速已經達到每小時95公里。氣旋中還發展出風眼和風眼牆。之後在向東北方向移動的過程中逐漸減弱,於11月4日消散。美國太空總署認為這一天氣系統屬亞熱帶風暴,但由於其形成位置不在任何監控組織的監測範圍內,因此沒有獲得命名。在實際操作中,美國海軍把此系統作為熱帶擾動統計,給其編號91C。[14]

Remove ads

風暴

5月27日,墨西哥阿卡普爾科西南方向約305公里海域形成了2006太平洋颶風季的第一個熱帶低氣壓[15]。系統緩慢組織成熱帶風暴,最大持續風速每小時75公里[15]。相對而言,5月形成獲得命名的熱帶氣旋是較為罕見的情況,不過熱帶風暴阿萊塔的形成使得2006年成為在5月有命名風暴形成的連續第7個年頭[16]。氣旋朝墨西哥西南方向的格雷羅州海岸逼近,促使墨西哥政府向蓬塔馬爾多納多(Punta Maldonado)到錫瓦塔內霍之間地區發布熱帶風暴觀察預警[17]。阿萊塔接下來在格雷羅州和瓦哈卡州海岸線上空基本停止移動,之後再轉向西進,於5月30日消散[15]。

墨西哥普遍出現中等程度降水,兩州都有局部地區的24小時降雨量達到近100毫米[17]。不過沒有出現這場風暴造成人員傷亡、破壞或洪災的報道[15][16]。

Remove ads

阿萊塔消散次日,墨西哥西南部近海發展出另一片擾動天氣區。強烈的風切變使得系統發展緩慢,但到了6月3日,其中已經擁有足夠的對流,組織結構也有所改善並因此獲歸類成熱帶低氣壓。低氣壓在向墨西哥西南海岸逼近過程中一度增強到接近熱帶風暴標準,但由於受到持續存在的風切變影響,氣旋最終弱化,於6月4日消散。[18]

雖然始終沒有發展成熱帶風暴,但風暴仍然產生了暴雨,阿卡普爾科記錄下的48小時總計降雨量達486毫米[19]。據報道,降水引發了泥石流和山洪爆發[18],迫使72人離開家園[20]。沒有出現這場風暴造成人員喪生或嚴重破壞的報道[18]。

Remove ads

7月11日,經過一個多月的沉寂,下加利福尼亞半島近海的一片擾動天氣發展成熱帶低氣壓。系統存在期間總體保持向西北偏西方向移動,並在這一過程中迅速增強成熱帶風暴和颶風。風暴中發展出層次分明的風眼,巴德也發展成本季第一場大型颶風。7月13日,颶風達到風力時速205公里的最高強度,然後就因水溫降低,大氣穩定而開始減弱。到7月15日時,巴德已降級成熱帶低氣壓,並在次日退化成殘留低氣壓區[21]。風暴殘留令夏威夷州普遍降下小雨[22]。

6月30日,一股東風波[注 2]離開非洲海岸,在橫過大西洋期間沒有得到發展,於7月9日橫過中美洲進入東北太平洋。系統中的雷暴活動有所增加,於7月12日在格雷羅州錫瓦塔內霍以南約465公里洋面組織成第四E號熱帶低氣壓[23]。這股低氣壓的規模很大,以較快速度向西北偏西方向、墨西哥西北部上空一個高壓脊的南部前進,其外圍雨帶從沿海地區經過,產生的降雨量總計不到25毫米[23]。成為熱帶低氣壓僅6小時後,系統就升級成熱帶風暴並獲名「卡洛塔」(Carlotta)[23]。7月12日晚,氣旋中已發展出帶狀特徵[24],並於次日清晨在下加利福尼亞半島最南端以南約700公里海域達到颶風強度[23]。

卡洛塔在強化過程中逐漸變得更為緊湊,於7月13日達到風力時速140公里的最高強度[23]。中心有風眼形成,美國國家颶風中心短暫預測風暴會達到大型颶風標準[25]。但由於西面颶風巴德產生的風切變增多,卡洛塔的強度回落[23],風眼和對流都出現惡化[26]。7月14日,卡洛塔短暫降級成熱帶風暴,但由於風切變減少又重新增強成颶風。不過這次的颶風強度也只保持了很短的時間,風暴中心進入水溫較低的海域,因此氣旋再次減弱成熱帶風暴[23]。7月15日晚,系統環流與對流已經相互分離[27],於7月16日降解成熱帶低氣壓,再於次日退化為殘留低氣壓。環流繼續保持總體向西移動的趨勢,於7月20日在夏威夷群島以東約2400公里洋面消散[23]。

Remove ads

7月16日,曼薩尼約西南偏南方向約845公里海域的一片熱帶擾動迅速組織並發展出對流活動,成為熱帶低氣壓。系統繼續增強,於次日成為熱帶風暴並獲命名為「丹尼爾」(Daniel)。7月18日,氣旋達到颶風標準,並在兩天後開始進入爆發性增強期,成為大型颶風后進一步強化成四級颶風,最高強度達到風力時速240公里[28]。丹尼爾進入眼牆置換周期,這在強烈颶風中很常見。風暴之後成為環形颶風,令其在四級強度下保持的時間得以延長[29]。

7月24日清晨,氣旋進入中太平洋,預計會以熱帶風暴強度對夏威夷產生影響。但是系統在開放海域遭遇弱轉向氣旋,令其移動速度大幅降低[28]。7月25日,風暴迅速降級成熱帶低氣壓,中太平洋颶風中心於7月26日發布了針對這一天氣系統的最後一份公告,這次其位置距夏威夷東部還有非常遠的距離。風暴殘留之後經過夏威夷群島[28],產生的暴雨引發洪災[10]。毛伊島上的西威魯埃基(West Wailuaiki)在一天中記錄到98.3毫米降雨量,是這場颶風在單日內產生降水最多的所在[22]。

Remove ads

7月21日,一股東風波在阿卡普爾科近海發展成熱帶低氣壓。系統總體向西北偏北方向移動,於7月22日成為熱帶風暴並獲名「艾米利亞」(Emilia),並在曼薩尼約西南方向約280公里洋面經過[30]。這天風暴中開始有風眼牆形成[31],氣旋也達到每小時105公里的最高風速[30]。由於風切變的不利影響,艾米利亞短暫減弱,但在轉朝下加利福尼亞半島逼近後很快就重新增強。7月26日,風暴再次達到風力時速105公里的最高強度,此後不久就在下加利福尼亞州最南端西南方向約95公里近海掠過。接下來氣旋因行經海域水溫降低而減弱,於7月27日降級成熱帶低氣壓,再於7月28日退化成缺乏對流的殘留低氣壓。系統殘留於7月31日在美國加利福尼亞州聖地牙哥西南偏西方向約800公里洋面消散[30]。

墨西哥西南部海岸沿線出現熱帶風暴強度大風,降水導致下加利福尼亞半島南部出現輕度洪災,陣風致使建築物和輸電線纜受損[30]。艾米利亞的水分一直延伸到美國西南部境內,亞利桑那州出現雷暴和降雨並引發洪災[32]。風暴給南加州帶去小雨,有利於當地消防員控制山火[33]。

7月15日,一股東風波離開非洲西海岸,於7月25日進入太平洋。7月28日,系統中的對流已有所增加,並於協調世界時7月31日下午18點在下加利福尼亞半島最南端的西南方向約1580公里洋面發展成第七E號熱帶低氣壓,接下來又在6小時後升級成熱帶風暴並獲名「法比奧」(Fabio)。由於北面有高壓脊的影響,風暴向西面行進,於8月1日達到最大持續風速每小時85公里的最高強度。接下來氣旋因風切變和乾燥空氣增多而減弱,於8月3日降級成熱帶低氣壓,同日晚些時候又退化成殘留低氣壓。系統殘留繼續西進,於8月7日穿過夏威夷州。[34]

法比奧沒有直接對陸地構成影響,不過其殘留在夏威夷降下暴雨。夏威夷島局部地區在24小時裏降雨量就達到73毫米,創下該島7月單日降雨量的新紀錄。降水最多的是考艾島懷厄萊阿萊峰(Mount Waiʻaleʻale),24小時降雨量高達383毫米,這一數字比整個夏威夷州之前任何一個月的降水總量都要高[35]。暴雨引起哈納雷河泛濫,導致一條高速公路因橋樑被淹而封閉[34]。降水致使瓦胡島道路積水,河流沿岸出現洪災。一條步道沿線共有24名遠足人士因河流漲水被困,需要直升機救援[36]。

Remove ads

7月17日,一股東風波離開非洲海岸,在橫過大西洋過程中沒有得到發展。7月25日,東風波進入東太平洋,並逐漸發展出一片有組織的對流區。由於外界的上層風環境有利,系統於8月1日在阿卡普爾科西南方向數百英里外組織成熱帶低氣壓。[37]低氣壓起初向西北偏西方向移動[9],雖然存在風切變的不利影響[38],但低氣壓還是在8月1日晚升級成熱帶風暴並獲名「吉爾瑪」。風切變使系統無法得到進一步強化和組織,氣旋於8月2日清晨減弱成熱帶低氣壓[37]。低氣壓轉向西進[9],於8月4日降解成殘留低氣壓[37]。

7月31日,一股東北波離開非洲海岸,在經過大西洋期間沒有得到發展,於8月10日橫過中美洲進入東北太平洋。對流逐漸增長,到8月13日時,墨西哥阿卡普爾科以南約605公里海域已發展出一片廣闊的低氣壓區。系統繼續組織,於UTC8月15日下午18點左右在下加利福尼亞州最南端西南偏南方向約1045公里洋面發展成熱帶低氣壓。氣旋向西北偏西方向移動,其北面存在一個從墨西哥北部同西一直延伸到太平洋的高壓脊。系統快速增強,於8月16日清晨達到熱帶風暴強度並獲名「赫克托」(Hector)。[39]風暴繼續穩步強化,於UTC8月17日早上6點達到颶風標準,估計之後還於UTC8月18日早上6點在下加利福尼亞州最南端西南方向約1665公里海域達到風力時速175公里的最高強度[9]。

赫克托在二級颶風強度下保持了約24小時[9]。此後不久就因遇到溫度較低的海水和西向風切變[40]而開始逐漸減弱,於8月20日弱化成熱帶風暴。不久後,風暴遇到副熱帶高壓脊的一處薄弱環節,因此開始緩慢向西北方向移動。到8月21日時,系統中的對流已局限在環流東北部[41]。風切變的強度還不足以令氣旋徹底消亡,因此赫克托在風速每小時85公里的熱帶風暴強度下又保持了約24小時[39]。8月22日,系統中的降雨和雷暴活動都已消散,風暴因下層東向氣流的影響朝西轉向[42]。UTC8月23日凌晨0點,赫克托降級成熱帶低氣壓,再於6小時後退化成殘留低氣壓。殘餘的環流於8月24日在夏威夷群島以東約1210公里海域消散[43]。

8月20日,夏威夷州以南較遠處的熱帶輻合帶發展出一個氣旋,並因水溫較高、風切變較少,並且外流環境有利而得以在48小時內從熱帶低氣壓迅速增強成四級颶風。8月22日晚,伊歐凱快速弱化成二級颶風,然後穿過約翰斯頓環礁。兩天後,風暴因外界環境有利而再次進入爆發性增強期,於8月25日成為本季唯一一場五級颶風后越過國際日期變更線。估計當時其氣壓為915毫巴,成為中太平洋有紀錄以來的最強颶風。[10]氣旋強度在向西行進的過程中不斷波動,於8月31日以風力時速249公里從威克島附近經過。伊歐凱轉向西北並逐漸減弱,之後又轉向北上,到9月6日時已轉變成溫帶氣旋。[44]。這個時候,系統已經持續了19天時間,先後三次達到薩菲爾-辛普森颶風等級下的五級颶風強度標準[10]。風暴殘留加速向東北方向前進,最終進入阿拉斯加州領空[45]。

伊歐凱行經中太平洋(颶風)和西太平洋(颱風)盆地期間沒有對任何永久性人口聚居區構成影響。約翰斯頓環礁有12人在颶風經過期間躲進防風掩體,據這些人估計,當時風暴風速在每小時160公里以上,令島上樹木受損,但沒有對該島生活的鳥類構成影響[10][46]。氣旋給威克島造成總額約8800萬美元(2006年美元,相當於2024年的1.37億美元)的中等程度損失,其中大部分是建築物及其屋頂受損,基礎設施基本沒有受到影響。島上的所有軍事人員均已撤離,這也是繼1967年的颱風莎娜(Sarah)以來該島首次全面疏散[47][48][49]。之後,風暴的溫帶殘留在阿拉斯加州海岸產生了強烈的風暴潮,導致一定程度的海灘侵蝕[50]。

8月8日,一股東風波離開非洲海岸向西行進,於8月16日進入東北太平洋,8月21日在阿卡普爾科附近洋面發展成熱帶低氣壓,並且僅6小時後就達到熱帶風暴標準並獲名「伊萊亞娜」(Ileana)。氣旋繼續增強,於24小時後升級成颶風,再在一天後達到大型颶風強度。風暴達到最大持續風速每小時195公里的最高強度後,於8月24因接觸的水溫降低而開始緩慢減弱。8月27日早上,系統降級成熱帶低氣壓,之後很快退化成殘留低氣壓,於8月29日消散。[51]伊萊亞娜沿墨西哥海岸線北上期間給沿海地區帶去小雨[52],索科羅島上紀錄下颶風強度狂風[51]。卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)附近有一名男子因遭遇大浪溺斃[53]。

8月28日,墨西哥阿卡普爾科西南方向海域有一片持續存在的低氣壓區發展成熱帶低氣壓,並於同日晚些時候增強成熱帶風暴並獲命名為「約翰」(John),再在24小時後強化成颶風。系統進入爆發性增強期,於8月29日晚成為大型颶風,8月30日又達到四級颶風標準[54]。幾個小時後,颶風進入眼牆置換周期[55],隨後在近距離沿墨西哥海岸線平行移動過程中減弱成三級颶風[56]。由於眼牆置換以及與陸地間產生的相互作用影響,颶風約翰的風力時速於8月31日晚降低到169公里[57],但之後不久就重新增強成大型颶風。9月1日,風暴以二級颶風強度從下加利福尼亞半島最南端附近登陸[58]。氣旋繼續沿下加利福尼亞半島東部海岸向西北方向移動,到9月3日時已降級成熱帶低氣壓,於9月4日在加利福尼亞灣消散[54]。

颶風約翰在墨西哥西南海岸沿線產生狂風暴雨和強烈的海潮,造成樹木倒塌、道路被淹,還引發了泥石流[54][59]。下加利福尼亞半島普降暴雨,哈利斯科州洛斯普蘭尼斯(Los Planes)在24小時內降雨量就達到276毫米[60]。暴雨引發洪災,阻塞道路[61],還導致一處大壩溢出[62]。狂風暴雨摧毀了數以千計的簡陋房屋[63]。墨西哥共有5人喪生[54],損失數額達6.63億墨西哥比索(相當於2006年的6080萬美元和2024年的9483萬美元)[64]。風暴殘留產生的降水導致德薩斯州出現洪災,10號州際公路位於艾爾帕索境內的約800米路段被迫封閉[65]。新墨西哥州南部因降水導致許多街道被淹,還造成了輕度破壞[66]。風暴的熱帶濕氣給亞利桑那州和南加利福尼亞州南部帶去降水,共引發了8起泥石流災害,有19輛車被困,但幸運是沒有造成人員傷亡[67]。

8月30日,下加利福尼亞州西南偏南方向約850公里海域一股東風波的組織性得到增強,發展成第十二E號熱帶低氣壓。次日,系統增強成熱帶風暴並獲命名為「克里斯蒂」(Kristy),隨後又升級成颶風。不過氣旋在颶風強度下保持的時間不長,這部分是因為受到了颶風約翰的影響。[68]兩個天氣系統間有出現藤原效應的可能,這會導致克里斯蒂減弱,或是被約翰的環流吸收[69]。不過這一情況最終沒有出現,克里斯蒂在達到最大強度後穩步減弱,並表現出即將消散的跡象,但是,系統於9月3日和5日兩次出現對流爆發而重新達到熱帶風暴標準[68]。在熱帶風暴和熱帶低氣壓強度間經過數次波動後,氣旋於9月7日退化成殘留低氣壓,最終在9月8日消散,自始至終沒有對陸地構成影響[68]。

9月13日,墨西哥阿卡普爾科西南偏西方向約200公里的一片熱帶擾動天氣逐漸組織,發展成2006年東太平洋颶風季的第十三E號熱帶低氣壓。由於外界環境有利,低氣壓於當晚增強成熱帶風暴並獲名「萊恩」(Lane)。氣旋沿墨西哥海岸平行移動,並在這一過程中繼續強化,於9月15日成為颶風,並在次日清晨達到大型颶風標準。9月16日,颶風萊恩在登陸錫那羅亞州海岸前不久達到最大持續風速每小時205公里的最高強度。進入陸地上空後,風暴迅速減弱,於9月17日消散。[70]

萊恩在熱帶風暴時期就在墨西哥西海岸沿線降下暴雨並產生大浪,阿卡普爾科的洪水深度達40厘米;當地機場也出現洪水,但服務並未中斷[71]。墨西哥共有4人遇難,經濟損失達22億墨西哥比索(相當於2006年的2.03億美元和2024年的3.17億美元)[72],其中錫那羅亞州的損失數額就佔到一半,當地農作物遭受沉重打擊[73]。估計有4320戶民房受到這場颶風影響,約3萬公里道路和高速公路受到一定程度的破壞,還有多座橋樑被毀[72]。

9月15日,熱帶輻合帶北向沿伸段的一片擾動天氣和一股東風波發展出閉合環流。系統所處位置離颶風萊恩很近,並受其影響向東北方向移動,9月16日,系統在墨西哥卡波聖盧卡斯西南方向約805公里海域成為第十四E號熱帶低氣壓。低氣壓快速增強,於同日晚些時候組織成熱帶風暴並獲命名為「米利安」(Miriam)。達到風力時速70公里的最高強度後,風暴因水溫降低和垂直風切變增多的不利影響迅速減弱,環流也在9月17日同對流分離。略朝北面轉向後,米利安降級成熱帶低氣壓,再在9月18日退化成殘留低氣壓。殘餘環流轉朝西北方向前進,之後又轉向東進,於9月21日在下加利福尼亞州以西近海消散。這場風暴沒有造成人員傷亡和破壞,只有一艘船在其中心附近記錄下超過熱帶風暴強度的大風。[74]

9月19日,一片與熱帶輻合帶關聯的擾動天氣區得到充分組織而成為第二C號熱帶低氣壓。氣象部門起初以為低氣壓源於颶風克里斯蒂的殘留,但在之後的重新分析中確認兩者相互獨立。系統起初所處環境風切變很少,水溫也高,有利於迅速發展[10],所以中太平洋颶風中心預測氣旋會出現大幅強化,至少可以達到颶風標準[75]。但是,北面的一個高氣壓系統致使低氣壓上空的風切變增多,中心附近的對流遭到剝離。9月20日,熱帶低氣壓減弱成殘留低氣壓,未能達到熱帶風暴強度[10]。

9月期間,太平洋普遍出現厄爾尼諾現象,使國際日期變更線附近海域水溫升高。第二C號熱帶低氣壓消散後這裏又形成了另一片擾動天氣,雖然結構混亂,但仍得以持續存在。9月26日,系統中有明顯的環流存在,中太平洋颶風中心開始針對第三C號熱帶低氣壓發布公告。強烈的風切變使低氣壓無法得到任何發展,系統最終在9月27日消散。[10]

10月初,墨西哥海岸以西洋面開始有低氣壓系統組織,於10月9日發展成第十五E號熱帶低氣壓。次日,低氣壓強化成熱帶風暴並獲命名為「諾曼」(Norman),但由於海面溫度較低,風切變較強而無法得到進一步發展。氣旋開始緩慢減弱,於10月11日退化成殘留低氣壓。系統殘留轉向東進,與墨西哥西南近海的另一片熱帶擾動融合併開始緩慢組織。10月15日,系統在曼薩尼約東南偏南近海重新歸類成熱帶低氣壓,但只過了幾小時就再度消散。[76]

風暴給墨西哥西南部帶去暴雨,米卻肯州局部降雨量達到最高的161毫米[77]。阿卡普爾科周邊地區因降水引發洪災和泥石流,對170套民居構成影響,其中有20套被毀[78][79]。約300公頃農田受到破壞[79]。起初還報告有兩人失蹤[79],不過之後的報告證實這場風暴沒有造成人員傷亡[76]。

9月18日,一股東風波離開非洲海岸向西行進,這一期間沒有得到發展,於9月29日進入東太平洋。進入太平洋後,對流沿東風波軸線增長,於10月5日催生出廣闊的低氣壓區。雖然存在風切變的不利影響,系統仍於10月9日在下加利福尼亞州最南端的西南偏西方向約2190公里洋面組織成第十六E號熱帶低氣壓。[80]由於受到高氣壓的影響,低氣壓向北飄移[81]。升級成熱帶風暴6小時後,奧利維亞達到每小時75公里的最大持續風速[80],但由於風切變的不利影響,對流仍然局限在系統北面[82]。10月11日,氣旋中的對流活動消失,風暴也弱化成熱帶低氣壓[83]。10月13日,奧利維亞退化成殘留低氣壓。系統殘留向東北偏北方向移動,於10月15日被熱帶風暴諾曼的殘留吸收,始終沒有對陸地產生影響[80]。

10月中旬,熱帶輻合帶延伸到橫過了中太平洋,類似於延長的季候風槽。夏威夷西南方向遠距離海域形成擾動天氣區,並連續多日得到緩慢發展。10月13日晚,系統中發展出下層環流和持續性的對流,中太平洋颶風中心將位於檀香山西南方向約1200公里洋面的系統歸類為第四C號熱帶低氣壓。低氣壓形成時所處海域存在異常的轉向氣流,氣旋因受其影響而向東前進。由於有上層低壓槽逼近,美國國家颶風中心估計系統會很快因風切變而消散,但也指出低壓槽有可能提供有利於發展的外流通道,促使低氣壓強化。[84]10月14日,強烈的風切變令對流完全從中心分離,系統退化成殘留低氣壓[10]。

殘餘環流繼續緩慢向東移動,於10月16日消散。與此同時,其對流向東北方向的上層低壓槽逼近,於10月17日給夏威夷島帶去暴雨並引發洪災[10]。當地這時還受到一場地震的摧殘,因此這些降水更是雪上加霜[85]。

颶風保羅源於10月21日的一片擾動天氣區,系統進入一片水溫較高,風切變逐漸減少的海域而得以緩慢增強,於10月23日達到颶風強度,並在同日晚些時候達到每小時165公里的最大持續風速,屬二級颶風標準。由於受到強烈低壓槽的影響,颶風轉向北上,之後又轉朝東北方向前進,進入存在強烈風切變的海域,9月24日,保羅減弱成熱帶風暴,隨後在下加利福尼亞半島以南近海掠過。10月25日,氣旋在距墨西哥海岸不遠處降級成熱帶低氣壓,並在短暫朝遠離海岸方向移動後於10月26日登陸錫那羅亞州西北部。[86]

保羅是繼颶風約翰和颶風萊恩以來本季第三場對墨西哥西部構成威脅的颶風。強烈的海潮在南下加利福尼亞州沿海奪走了兩條人命[87],錫那羅亞州也有兩人因洪災遇難[88]。墨西哥本土普遍出現中等程度降水,錫那羅亞州馬薩特蘭的24小時降雨量總計達到58毫米[89]。該國一共遭受了超過3500萬墨西哥比索的損失(相當於2006年的320萬美元和2024年的499萬美元)[90]。

10月7日,一股東風波離開非洲海岸,之後催生出一片低氣壓區並繼續西進,期間沒有得到發展。10月20日,東風波進入太平洋,並在約4天後發展出一片雷暴區。到UTC10月26日中午12點,曼薩尼約以南約260公里海域已經發展出熱帶低氣壓。[91]系統起初所處洋面風切變很少,美國國家颶風中心估計氣旋會進一步組織並強化至接近颶風標準[92]。由於北面存在的高壓脊影響,熱帶低氣壓起初保持着穩步西進的趨勢[92]。到了10月17日,風暴中的對流已經減少,美國國家颶風中心認為氣旋不會得到顯著增強[93]。估計受到乾燥空氣的侵入影響,系統環流從雷暴中暴露出來並減弱,氣旋轉向南面飄流[94]。到UTC10月28日凌晨0點時,系統已減弱成不含對流的殘留低氣壓,最終於次日消散[91]。

10月22日,一股東風波離開西非海岸向西橫過大西洋,於11月2日進入太平洋,然後再於11月8日在曼薩尼約以南約710公里海域催生出熱帶低氣壓[95]。外界環境有利於系統發展[96],但風切變仍然導致對流從環流分離[97]。風暴存在期間一直因一個副熱帶高壓脊的薄弱環節影響保持向西北方向移動[98]。到11月9日,中心附近有新的對流區持續[99],還有帶狀特徵形成[98]。雖然一直有風切變的不利影響,但低氣壓還是升級成了熱帶風暴羅莎,只是風力時速最高也只達到65公里[95]。氣旋在熱帶風暴強度下只保持了18小時,11月10日清晨就減弱成熱帶低氣壓,並在同日晚些時候消散[95]。羅莎是2000年以來東太平洋和中太平洋盆地發展出的第一場熱帶風暴,也是2002年以來同一盆地在這個月形成的第一個熱帶低氣壓。這一天氣系統沒有對陸地造成任何影響。[95]

10月21日,一股東風波離開西非海岸,在橫過大西洋期間短暫發展出兩個強度較弱的低氣壓區,於11月1日進入太平洋。東風波與熱帶輻合帶發生相互作用,使雷暴活動緩慢增長。系統中發展出弧狀對流帶後,估計於UTC11月11日凌晨0點左右在曼薩尼約西南方向約1050公里洋面獲歸類成第二十E號熱帶低氣壓,其存在期間始終沒有同熱帶輻合帶完全分離。[100]。美國國家颶風中心在針對低氣壓發布的首份公告中預測,系統會小幅強化為熱帶風暴,並且至少將持續兩天時間,在起初的24小時過後,風切變會逐漸增長[101]。但是,系統環流實際上卻大幅拉長,估計在11月11日晚就退化成了低壓槽[100]。

第二十E號熱帶低氣壓退化成低壓槽數天後,第二十一E號熱帶低氣壓於11月13日在曼薩尼約以南約740公里洋面由一股東風波發展形成。系統在向東南方向前進期間穩步增強,於11月15日達到風力時速175公里的最高強度。隨後,颶風轉向北上,並開始因風切變增多而減弱。塞爾吉奧之後轉向西進,最終於11月20日在最初形成位置的西北偏西方向約515公里海域消散,自始至終都遠離墨西哥海岸。[102]

墨西哥海岸沿線降下小雨,但造成的影響很小[103]。塞爾吉奧的形成標誌着2006年成為12年來最活躍的太平洋颶風季,也是有紀錄以來第一個在11月有超過一場熱帶風暴形成的太平洋颶風季。這場風暴持續了7天時間,截止2015年仍然是最長壽的11月太平洋颶風,並且強度也創下新紀錄,僅次於2015年的颶風桑德拉和2011年的颶風肯尼斯。[1][102]

風暴名稱

以下列表中顯示了2006年用來給東北太平洋風暴命名的名稱[104],與2000年採用的名單相同,由於沒有名稱退役,所以這份名單還會在2012年再度使用。列表中沒有命名的名稱將以灰色顯示。

|

以下列表中顯示了2006年用來給中太平洋(指國際日期變更線到西經140°的太平洋)形成風暴命名的名稱,全年只使用了「伊歐凱」(Ioke)這一個名稱。

|

|

|

2007年春,世界氣象組織將「伊歐凱」從中北太平洋風暴名單中退役,並以「艾歐帕」(Iopa)替換[105]。夏威夷州民防部門還在第61屆跨部門颶風會議上提出,颶風丹尼爾已經造成了很大的威脅和損失,因此請求將其名稱退役[106]。但世界氣象組織沒有同意這項請求[104]。

季節影響

以下表格中列出了2006年太平洋颶風季形成的所有風暴,其中包括其存在周期、名稱、影響區域、損失數額和死亡人數。所有損失和死亡人數包括風暴處於溫帶氣旋、低氣壓或是東風波時期,損失數額單位為2006年美元。

| 薩菲爾-辛普森颶風風力等級 | ||||||

| TD | TS | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |

參見

解釋說明

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads